7月8日(水)に東根市青少年育成市民会議事業「声かけ運動」が本校で実施されました。東根市青少年育成推進員と東根市青少年育成市民会議委員の方々など、約20名が7時30分から8時15分ごろまで校門前に立ち、登校する生徒の姿を見守りながら、あいさつの声をかけました。「声かけ運動」に参加いただきました皆様、朝早くからありがとうございました。生徒の皆さん、登下校時には、安全に十分注意しましょう。また、通学に自転車を使用している人は、常に施錠や自転車の点検整備を心がけ、一時停止等の交通ルールを守ってください。

2020-07-09T10:04:25+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

7月7日の給食は七夕メニューでした。

七夕にそうめんを食べると病気にならないと言われているそうです。元々、中国から日本に伝わった索餅という小麦粉料理で縄のように編んだ小麦粉のお菓子のようなものが食べられていましたが、やがて、索餅はそうめんへと変化し、七夕にそうめんを食べるようになりました。また、そうめんを天の川や織姫の織り糸に見立てて、そうめんを食べると言う説もあります。

2020-07-08T08:50:45+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2020-06-26T18:16:22+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2020-06-25T17:41:52+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2020-06-19T14:57:49+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

6月9日(火)より、「部活動」が再開されました。再開に当たっては、山形県教育庁スポーツ保健課のガイドラインに沿って、平日2日以内(1~2時間以内)、週休日1日以内(2~3時間以内)、感染予防の徹底と「3蜜」対策に十分配慮しながら活動しています。1年生の部活動見学も始まりました。今後は、6月29日(月)の入部届提出、30日(火)の部活動集会を経て、1~3年生での活動となります。

2020-06-18T12:40:12+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

6月4日は「むし歯予防デー」です。給食は、「まごはやさしい」を取り入れた献立でした。

「まごはやさしい」とは、豆、ごま、わかめなどの海藻、野菜、しいたけ、いも類などの頭文字をとった言葉です。これらの食材は和食には欠かせないものであるとともに、私たちの健康を支えるために必要な栄養がたくさん含まれています。普段の食事ではなかなか取り入れにくい食品もあります。意識して、よく噛んで食べてみましょう。

ま・・・豆

ご・・・ごま

は・・・わかめなどの海藻

やさ・・野菜

し・・・しいたけ

い・・・いも類

2020-06-05T18:02:39+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

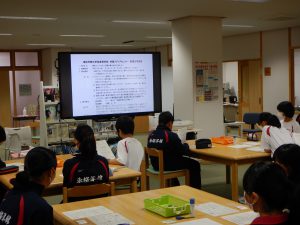

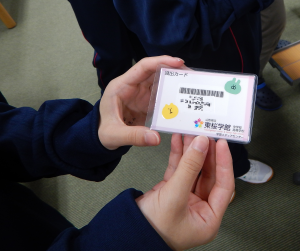

5月21日、NHK山形放送局の夕方のニュース番組「やままる」の「【記者特集】”新しい教育の形” 模索する学校現場」のコーナーで、本校のオンライン授業等による生徒への学習支援の様子が紹介されました。

東桜学館では、引き続き懸念される臨時休業への対応のほかにも、一人一人の学びへきめ細やかに貢献する個別最適化への対応など、今後ともICTを活用した取組を積極的に進めていきたいと考えております。

なお、放送の様子は、NHK山形放送局で配信されておりますのでこちらをご覧ください。https://www.nhk.or.jp/yamagata-blog2/300/429855.html

2020-05-29T13:33:40+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2020-05-29T12:22:45+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

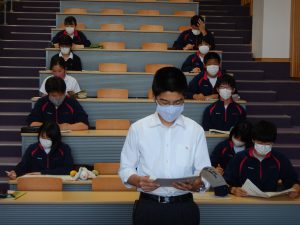

やっと本格的に学校が再開しました。5月25日(月)には、新入生歓迎会が行われました。今年は、新型コロナウイルス感染症対策として3密を回避するため、例年のような全校生が集まっての会ではなく、1年生と生徒会役員のみで、「東桜学館中学校の生徒会活動について1年生に知ってもらうこと」をねらいとして行いました。そのため、専門委員会の説明のみという内容で実施しました。生徒会長の歓迎のあいさつに続き、各専門委員長からそれぞれの専門委員会の目的や活動内容等の説明、副会長と議長からは4つの特別専門委員会についての説明がありました。1年生は今回の説明を参考に、専門委員会を決めることになります。一人一人が東桜学館中学校生徒会の会員です。生徒会活動に積極的に関わって、みんなでより良い学校を創っていきましょう。

2020-05-26T16:53:22+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校