男子:第4位

予選

vs 葉山中 60 – 57

決勝リーグ

vs 東根二中 36 – 70

vs 東根一中 21 – 58

vs 楯岡中 33 – 77

女子:第3位

予選リーグ

vs 東根一中 26 – 57

vs 尾花沢中 54 – 45

準決勝

vs 神町中 35 – 43

今大会を通して得られた成果と課題を今後の練習に生かし、来年の地区総体では目標達成できるように励んでいきます。ご声援いただいた多くの保護者の方々に感謝申し上げます。

男子:第4位

予選

vs 葉山中 60 – 57

決勝リーグ

vs 東根二中 36 – 70

vs 東根一中 21 – 58

vs 楯岡中 33 – 77

女子:第3位

予選リーグ

vs 東根一中 26 – 57

vs 尾花沢中 54 – 45

準決勝

vs 神町中 35 – 43

今大会を通して得られた成果と課題を今後の練習に生かし、来年の地区総体では目標達成できるように励んでいきます。ご声援いただいた多くの保護者の方々に感謝申し上げます。

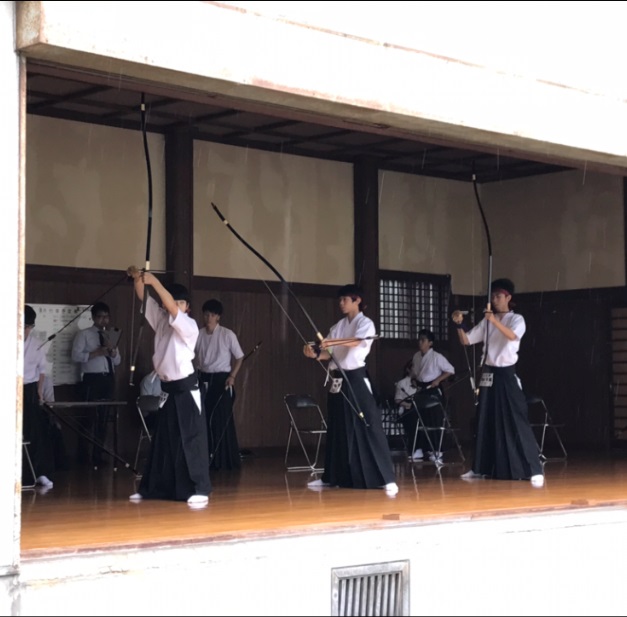

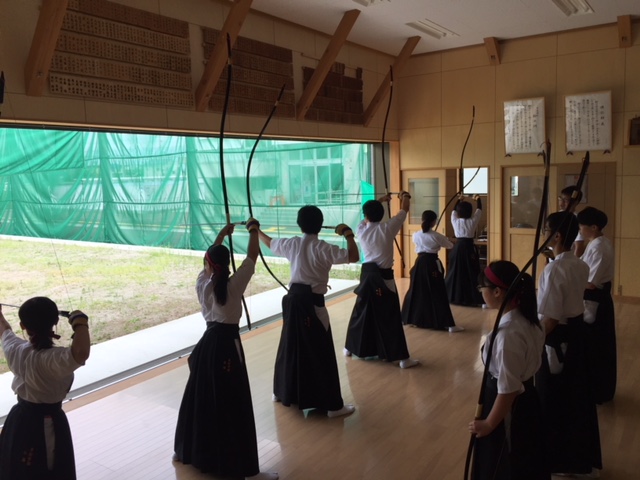

11月3日(土)~4日(日)、第57回山形県高等学校新人弓道大会が山形市総合スポーツセンター弓道場にて行われました。本校からは、個人競技に男子3名、女子1名、男子団体が出場しました。その結果、男子個人で第2位となった小山田選手が、東北高校弓道選抜大会(11月24日、青森県)、全国高校弓道選抜大会(12月24,25日、岡山県)への出場権を獲得しました。男子団体も第3位となりましたが、惜しくも的中差で東日本大会への出場権を逃しました。

個人競技の様子

団体競技の様子

選手の声

今回の大会で男子団体3位というのは、今までになかったことだ。その点においては頑張ったのではないかと思う。しかし、東日本大会には、あと一歩のところで出場できないのは大変悔しい。逃したものが大きいために、非常に悔いが残る。先生がおっしゃっている「弱いチームが上位大会に行って、そこで意識が変わって強くなった」という成長へのチャンスを拾いそびれてしまった。次の公式大会は来春である。冬の間のモチベーションが、次の大会の勝敗を分けると思う。意識を高く持って冬の練習に臨みたい。(部長)

今回の大会は個人戦と団体戦があり、どちらとも勝ちたかったが、まだまだ自分の満足のいく射ではなかった。あと少しというところで敗戦してしまったことからも学ぶことはあると思うので、これからの練習で気を緩めないで頑張っていきたい。(2年男子)

今大会は、一年生にとって初めての場所である落合でした。予選と決勝は2日間で別れてやりました。練習や立で意識したことは、引き分けからの伸びあいと離れです。離れで緩んだりすることが多いので、先輩にみてもらい、アドバイスをもらいながら大会に挑みました。予選では8射4中といいペースで決勝トーナメントを迎えました。ですが、決勝トーナメント1回目では力みで、肩の線をずらしてしまったり、収まりが悪く矢どころが乱れてしまいました。結果としては、3位下位で東日本大会への出場権をとることができませんでした。この大会で感じたことは、少しの気の緩みで的中がどんどん下がっていくということです。決勝トーナメント後半は的中数が2桁いかない高校が多くみられました。周りが落ちていく中で自分らしい射をするために、講評でおっしゃっていた「手の内」や「離れで緩まない」こと、その他にも今大会で見つけた課題を次の大会でどう活かすかを考え、悔しい思いをしないようにしていきたいです。(1年男子)

10月19日(金)大石田町民交流センター「虹のプラザ」を会場に「第65回山形県高等学校家庭クラブ連盟研究発表大会」が行われました。

本校から2作品が出場し、結果は以下の通りとなりました。発表の部で最優秀賞を受賞した石井さんは、12月13,14日に宮城県岩沼市で行われる東北大会に出場します。

【ホームプロジェクト発表の部】最優秀賞受賞

1年 発表者 石井都聖 テーマ:「愛で休戦協定を結べ 思春期 VS 壮年期」

発表補助 遠藤 紡

【ホームプロジェクト展示の部】最優秀賞受賞

1年 奥山美和 テーマ:「父に贈るおいしい低カロリーのバースディケーキ」

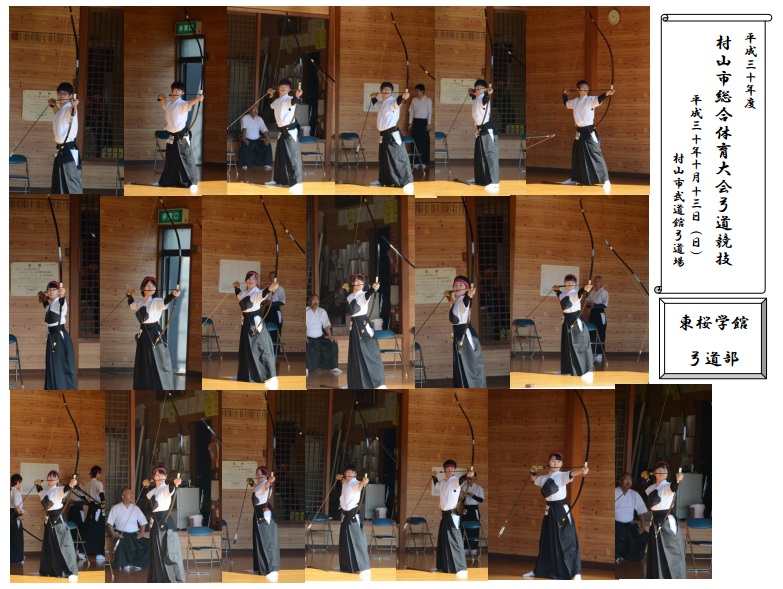

10月13日(土)最北地区秋季弓道大会、翌14日(日)村山市総合体育大会弓道競技が村山市武道館弓道場にて見事な秋晴れの中、行われました。特に2年次生は、未来創造プロジェクト中間発表会を控えており、探究活動のまとめや発表ポスター作成に追われるなど、大変日程的にも厳しい中での大会となりました。弓道場の外の振る舞いの中で、どれだけ弓道と向き合えるか、という点も試される大会となりました。

地区秋季大会結果 男子団体 優勝 女子団体 第2位

男子個人 第2位 原田選手 第3位 細矢選手

<選手の声>

・この大会でのテーマは、自分の悪いところをできるだけ出さずに引くことだった。しかし実際のところは、「やってしまった」と思う射がいくつかあった。それは今後につながる課題の新発見、再確認をできたということでもあるので、次の大会までに最善の状態にしていければ良い。

・今回の大会で良かった点は、会の時に縮まず体を開いて引くことができた事だ。悪かった点は、離れの時に馬手が戻るように緩んでしまった所だ。その結果、矢が失速してしまった。今大会の反省をいかし、強い矢を出せる練習を重ねて、一週間後の選抜県予選会に臨みたい。

<選手の声>

・まだまだ技術が足りない、今までの練習が身についていない、と痛感した大会になりました。一緒に練習してきた仲間達が看的を浴びている中、私は一度もあてることが出来ませんでした。新人戦よりも確実に上達していなければならないのに新人戦の時と同じ結果になってしまいました。右手肩が抜けて、体をねじったまま会に入ってしまい、的にはあたらず真っ直ぐ離れる事が出来ていませんでした。次の大会に向けての課題は練習でしっかり出来るようになるまで自主練を繰り返し、常に弓道の事を考えて生活すること。これらの事を確実に実践し、私も看的をたくさん浴びれる選手になりたいです。

9月28日~30日に秋田県立中央公園陸上競技場で東北高校新人陸上競技選手権大会、9月14日~16日に鶴岡市小真木原陸上競技場で県高校新人陸上競技大会、8月30日~31日にNDスタジアム山形で最北地区高校新人陸上競技大会が行われました。

東北高校新人大会には3名4種目出場しました。県高校新人大会4名5種目入賞しました。

応援ありがとうございました。

第23回東北高等学校新人陸上競技選手権大会

男子棒高跳 8位 4m00 青山 友祐(2年次)

男子三段跳 16位 13m01 山本 響哉(2年次)

男子三段跳 17位 12m94 青山 友祐(2年次)

男子やり投 22位 41m58 伊藤 貴陽(1年次)

平成30年度山形県高等学校新人陸上競技大会(6位入賞者)

男子三段跳 1位 13m53 山本 響哉(2年次)

男子三段跳 3位 12m84 青山 友祐(2年次)

男子棒高跳 3位 3m90 青山 友祐(2年次)

男子やり投 4位 50m01 伊藤 貴陽(1年次)

男子110mH 6位 14秒90 藤井 英二(1年次)

地区高校新人陸上競技大会(男子個人優勝6種目・4x100mR、女子個人優勝4種目・4x100mR・4x400mR)の成績は下記の成績一覧表をご覧ください。

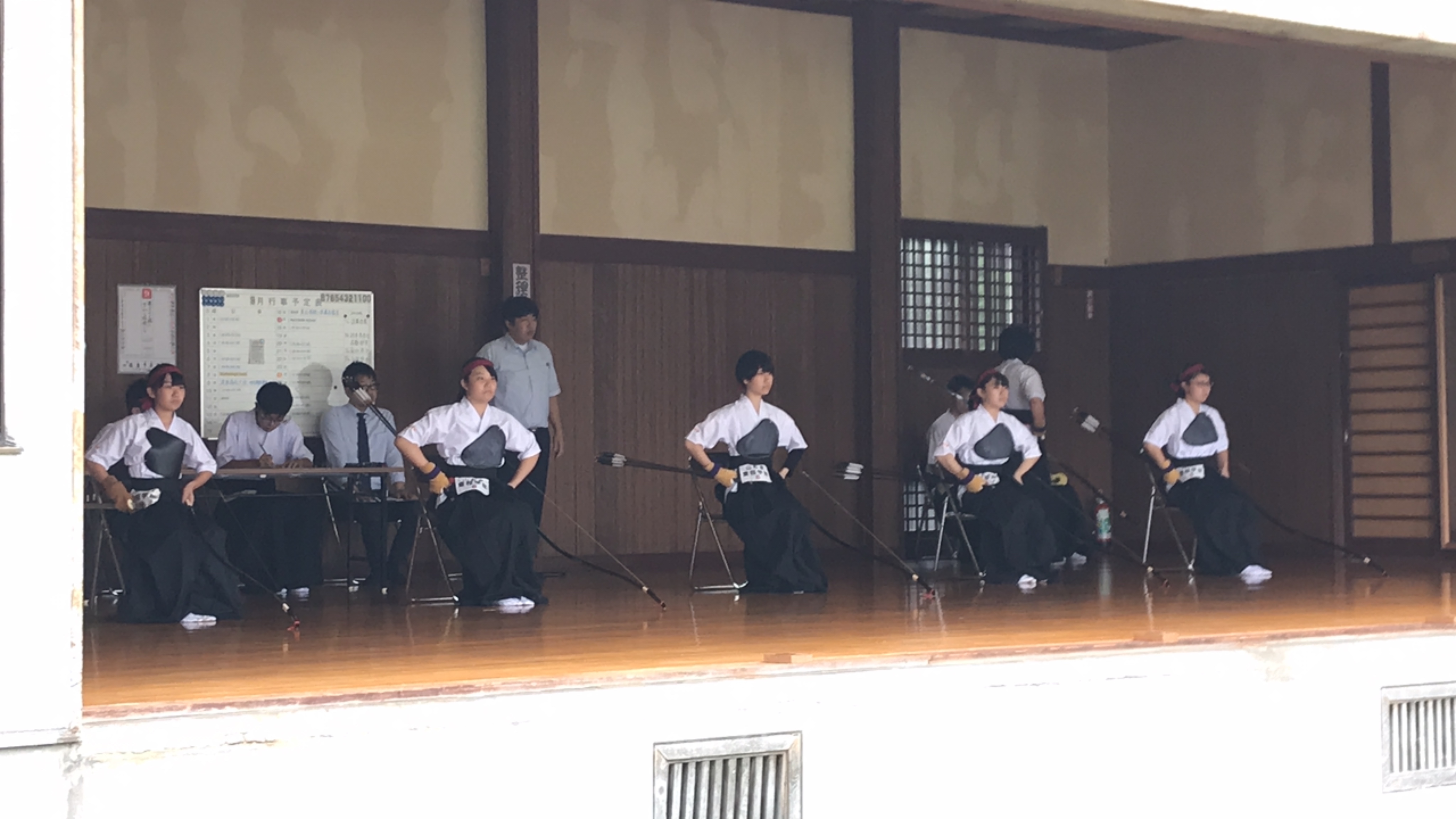

9月8日(土)最北地区高校新人弓道大会、9日(日)全国弓道選抜大会地区予選会が新庄市武道館弓道場で行われました。両日ともに沢山の保護者の声援を受けながら、新チームとして初めて上位大会に繋がる大きな大会でした。また1年次生については、デビュー戦になります。これまでの練習の成果が試される大切な試合です。結果は以下の通りです。

★新人弓道大会 男子個人 優勝 原田選手8射7中、第3位 小山田選手8射6中、男子団体 優勝、女子団体 第3位

県新人大会出場権獲得 男子団体、個人4名(原田選手、小山田選手、細矢選手、髙橋選手)

●全国高校選抜地区予選会 女子団体 優勝、男子団体 第2位、女子個人 優勝 西塚選手16射13中、男子個人 第3位 小山田選手16射9中

全国弓道選抜大会山形県大会出場権獲得 女子団体および男子団体

尚、県新人弓道大会は、11月3日(土)~4日(日)、全国弓道選抜山形県大会は、10月20日(土)にいずれも山形市総合スポーツセンター弓道場で行われます。

<選手の振り返り>

1日目。団体でチームに貢献できなかったのは残念だ。心が弱いのか、体力が続かないのか、あるいはその両方なのか、いずれにしても県大会までに、内容の濃い練習をしていきたい。2日目。自分でいろいろ考え、迷ってしまったので、あのようなひどい結果になってしまった。攻めの姿勢を忘れずに、腹を決めて引くことが何よりも大切だと実感した。

私は強い離れを出す事を目標に大会に臨んだ。1日目は自分の射が出来なかった。2日目は昨日の反省から緩まず離れることが出来た。しかしもっと詰められた射もある。今後の課題は質の高い練習を積み重ねて緩まない射をする事。この悔しさを決して忘れずに、総体では団体で県以上の大会で戦いたい。

中学校・高等学校生徒会が協力して取り組んでいる「”届けよう!服のチカラ”プロジェクト」も3年目になります。

この活動は、株式会社ユニクロが行っている”届けよう!服のチカラ”プロジェクトに賛同し、着なくなった子ども服を集め、世界の中の服を必要としている人々へ届ける活動です。昨年度の活動では、地域の方々からのご協力もあり1,621着を集めることができました。それらは全国から集められた2万着とともにミャンマーの4箇所の難民キャンプに届けられました。

今年度は昨年度を上回る3410(さかせようとうおうで)着という目標を設定し、東根市内の小学校や保育所、公共施設に活動のチラシを配布し、協力を呼びかけてきました。

9月11日放課後、中高生徒会とボランティア委員が集まり、東桜祭にお持ちいただいた衣服の整理と箱詰作業を行いました。

最初に準備した場所では足りず、パッチワークのように広がっていく光景に驚きながら40分で整理した枚数は

目標達成!!

「”届けよう!服のチカラ”プロジェクト3410」を担当した生徒担当者のコメント

「目標3410着としたのは多すぎたかな」と不安な気持ちになっていました。東桜祭で多くの人に衣服を持ってきていただき、さらに励ましのお手紙やメッセージまでいただき、とても有り難く感じています。そして、枚数を数え「5073着」に驚いています。こんなに協力してもらえるとは思っていませんでした。多くの人の「これが人の役に立つのなら」という思いを感じました。ご協力ありがとうございました。

8月10日(金)第49回ひがしね祭が行われ、七夕提灯パレードに「欅曳」として参加しました。

参加したのは、野球部、ソフトボール部、男子バスケットボール部、弓道部、バドミントン部の有志71名です。

当日は、学校に集合し東根青年会議所へ移動、軽食をとったあとスタンバイです。

「欅曳」は東根小学校校庭に生育する国特別天然記念物に指定された大ケヤキの折れ枝(長さ約5.5m、重さ約2t)を台車に載せたものを曳いて練り歩くものです。

「欅曳」としての参加は3年目になります。今年も「古城の丘」の方々から教えていただきながら、出発前に練習しました。

最初はなかなか掛け声のタイミングが合いませんでしたが、街中を進んでいくうちに「♪けやきひき♪」「♪よいしょ、よいしょ♪」の掛け声が響くようになりました。沿道から「いいぞ」「頑張って」の声援をいただきながら提灯パレードの幻想的な雰囲気の中、19時45分頃東根市役所前に到着しました。

ご指導いただいた「古城の丘」の皆さん、ご協力いただいた保護者の方々、ありがとうございました。

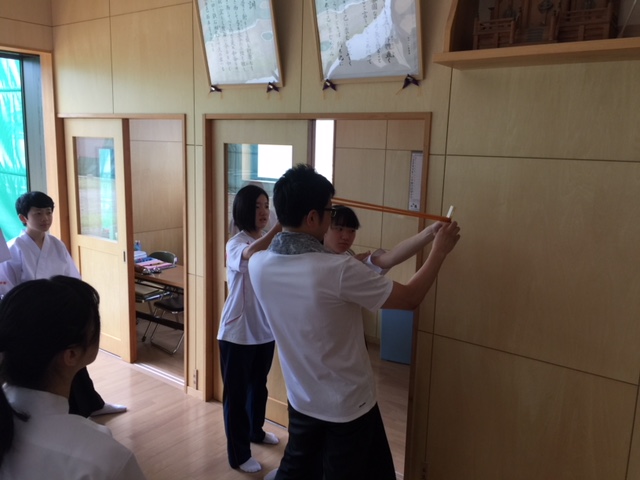

日常の練習練習の1コマです。

まずは何といっても1年次生の指導です!!1年次生全員が的前に立ち、部員全員で立ちができる日が待ち遠しい限りです。この夏が勝負となります!

先生から直々の指導です。

2年次生による個別指導です。

2年次生も、各自の課題の克服を目指して頑張ってます!

9月の地区新人戦に向けて、チーム一丸となって練習しています。応援よろしくお願いします。

放送部高校3年次横川 実咲さんが

第42回全国高等学校総合文化祭2018信州総文祭に出場することになりました。

8月9日から8月10日まで長野県岡谷市のカノラホールで開催されます。

横川さんはアナウンス部門に出場し、山形市にある文翔館の時計塔に

ついての原稿を1分半で読み上げます。

発音やイントネーションなど読み方も大切ですが、原稿の内容も重要な審査対象です。

山形県代表としての活躍が期待されます。

応援よろしくお願いいたします。

信州総文祭HP:http://shinshu-soubunsai2018.jp/