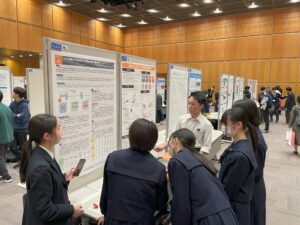

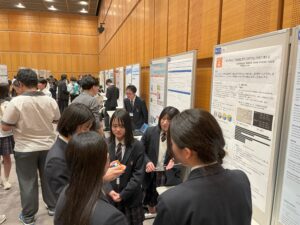

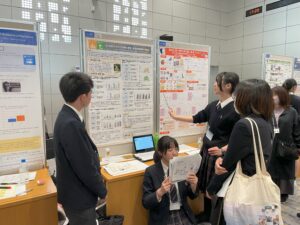

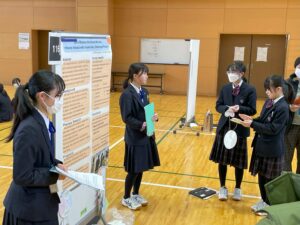

3月28日(金)・29(土)につくば国際会議場にて、「つくばScence Edge2025」が行われました。この発表会は課題研究やクラブ活動で取り組んだ研究をもとに、科学に関する「アイデア」を、全国から集まった多くの高校生が発表する会となっています。本校からは令和6年度の2年次生9名が以下の3つのテーマで発表し、国内外の高校生と交流を行いました。

・発表タイトル

「セイタカアワダチソウが持つ発芽,生長抑制物質の可能性」:日本語フロアポスター発表とブースポスター発表

「ルービックキューブの揃え方をプログラミング的に考える」:日本語フロアポスター発表とブースポスター発表

「コマ心棒の形状と回転時間の関係性について」:日本語フロアポスター発表

生徒の皆さんは、この発表会において、研究内容のアイデアやレベルの高さ、他校生徒の積極性と質問力、発想力の高さに感心していました。本校の選ばれた2つグループの生徒たちはブースでの発表も行い、多くの聴衆を惹きつけていました。それぞれの発表では、物おじせずに発表を行い、堂々と質問にも答えていました。また、海外から参加した高校生も多く、日本人であっても全て英語による発表を積極的に行っており、英語発表の重要性が認識できた2日間となりました。

【生徒の感想】

・この2日間で、とても参考になるアドバイスを頂いたり、この研究の長所を賞賛して頂いたりして、とても良い体験ができました。いつもの発表会以上に専門的な知識を持つ人が多く居たため、よりハイレベルで濃密な意見の交流ができたと思います。この研究を更に進化させるためにも、ここで得たものを研究を引き継いでもらう後輩に伝えていきたいです。

・私はつくばScience edgeに参加するにあたりより多くのデータを集め形にしたものを自分の研究として持っていったが、これでは戦うことができないということを実感することができた。この発表会に参加し上位に選ばれた研究の多くは大学と連携しなければできないような高校生にとっては難しい研究や、アプリや物販可能なものなど誰もが使える形になったものが研究の結果となっている研究だった。私の研究は基礎研究なので上記のような応用研究と比較することはあまりできないが、私はこの研究の活かし方を考えていなかったので意識の面ですでに彼らよりも十分後ろにいることを認識することができた。三年次になると論文にまとめなければならないので実験をすることは難しくなるが、今回得た新たな視点の研究も行いより正確な論文を書き上げたい。

・探究内容も多岐に渡り、様々な着眼点から研究に取り組んでおり、なるほどと感じる体験を過ごすことができた。また、自身の研究について他校の生徒や教師の方、教授の方々と議論を交わすことができ、今後の指針を決める有意義な時間を過ごせた。この経験を生かして、今後の探究活動をブラッシュアップしていきたい。

2025-04-07T10:20:37+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

令和7年3月18日から19日の日程で、つくばサイエンスツアーが実施されました。

理系を選択した生徒88名と引率教員3名で、三つのコース(化学、農業・生物、物理)に分かれて様々な研究施設を訪問しました。以下、生徒の感想をお伝えします。

JAXA筑波宇宙センター(各コース共通)

・宇宙服のヘルメットが、太陽光から目を守るためにサングラスの役割を果たしていることや、服が14層になっていて、内部が暑くならないように肌から近い3層が冷却仕様になっていることなど、宇宙服には宇宙空間で作業がしやすいように、様々な工夫が施されていて興味深かった。

・JAXAはロケットの打ち上げがメインだと思っていたが、それまでに多くの人の努力があることを知ることができた。様々な研究を行っているが、地球との重力の差を用いて行っている研究が多かった。宇宙は医学の研究とも関係していることを知り、興味を持った。

・日本の「きぼう」といった人工衛星やH3ロケットが宇宙に飛び立つには、多くの人々の努力が込められているということがわかりました。管制室の役割がたくさんあることや、宇宙飛行士になるための選抜や訓練などの中身を学ぶことができました。

物質・材料研究機構(化学コース)

・材料と物質の違いについて、ダイヤモンドなどの具体例を用いて知ることができました。物質について研究をする中で新しい物質を見つけたり作ったりなど、将来の持続可能性が広がるような研究で興味深かったです。

・講義を受けて、材料を発見、高性能にする、効率を良くするという、3つの取り組みを行っていることを知りました。また、実際の研究中の状態のものを見ることができて非常に良かった。

理化学研究所(化学コース)

・顕微受精などの研究の映像を見たり、冷凍保存し た精子を解凍するところを実際に見たりすること ができて、よりくわしく生物や遺伝子について知ることができました。紫外線を当てると緑に光るネ ズミを実際に見て驚きました。

国際農林水産業研究センター(農業・生物コース)

・今まで、あまり農業に興味を持っていませんでしたが、農業の形式を変化させていくことで、地球温暖化の解決に大きな影響を与えるという話を聞いて、興味を持つことができました。

・農業は人間が生きるにあたり切っても切り離せないものですが、食のニーズが多様化したいま、「自国で食べる分を自国で賄う」というフェーズは最早越しており、各国間がお互いに協力・研究することが重要であると分かりました。

サイバーダインスタジオ(農業・生物コース)

・ロボットという最先端の技術がどう用いられているのかを、自分の目や耳で学ぶことができた。リハビリなどで不自由な方への大きな手助けになるHAL(注)が商品開発されるのが楽しみ。また、装置をつけた本人と小さいロボットが連携することで動きを真似る動作がおもしろかった。

(注)身体機能を改善・補助・拡張・再生することができる、世界初の装着型サイボーグ

建築研究所(物理コース)

・建築研究所での見学を通して、建物の素材の重要性に改めて気づいた。頑丈で丈夫な素材を求めて、プレスしたり燃やしたりするなど、人工的に劣化させる実験や、自然にさらすなどの自然的に劣化させる実験を行っていて、将来の火事や地震による家への被害減少が期待できると思った。

・特に興味を持ったのは強風対策の研究だ。近年は気候変動により強い風の吹く日が多く感じられ、ニュースでも各地で竜巻が起こる事案についてよく聞くようになった。それらに対応するために特別な施設をつくり、実際に検証までしていて素晴らしかった。

高エネルギー加速器研究機構(物理コース)

・素粒子や宇宙の起源を探る最先端の研究に触れ、巨大な加速器の仕組みや、粒子の衝突実験を学び、科学のスケールの大きさに圧倒された。大きな加速器だが、フレミング左手の法則が応用されており、理解しやすかった。

・加速器を使って、宇宙や物質、生命などの分野について研究しており、普通に実験するのではなく、工夫しながら実験を進め、深い研究を行っていることがわかって面白かった。

2025-03-26T07:43:02+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2025-03-24T11:09:57+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

本校は平成29 年度から文部科学省よりスーパーサイエンスハイスクール(SSH)の指定を

2025-03-07T12:29:08+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2月8日(土)に兵庫県立豊岡高等学校主催の「豊高アカデミア ~探究・課題研究発表会~」へオンラインにて参加しました。本校からは3名の生徒が”セイタカアワダチソウが持つ発芽,生長抑制物質の可能性”というテーマで発表・質疑応答を行いました。豊岡高校の生徒の他にも他校からの参加もあり大変有意義な発表会となりました。

本校の生徒たちは質問などに積極的に対応し、大学の教授からのご助言もいただくことができ、今後の研究に弾みがついた発表会となりました。

2025-02-10T15:08:59+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2025-02-10T19:34:05+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

3年連続で本校が参加しているグローバルサミット”Be a Bridge”は、昨年度は台湾の高雄市で開催され、本校からも希望者が現地に行って参加しましたが、今回は令和7年1月23日〜24日に九里学園高等学校で開催され、本校からは2年次の生徒3名が参加し、”How to Conserve Kakure-Tomiyo”というタイトルで、カクレトミヨの保全に関するプレゼンテーションを英語で行ってきました。事前には、山形大学名誉教授の半澤直人先生にzoomでご指導頂き、東根市の魚であり、絶滅危惧種にも指定されているカクレトミヨの概要からこれまでの保全活動、課題と今後の保全計画提案まで、充実した発表ができました。

このサミットは、1日目にSDGsに関する探究的な学習の成果を英語で発表して質疑応答を交わし、2日目には学校や国籍を問わずにグループを作り、SDGsに関するグループ・プレゼンテーションが行われました。台湾からは国立屏東高級中學、国立臺南第一高級中學、高尾私立女子校級中學、高雄市立前鎮高級中學、国立埔里高級工業職業學校の5校、山形県からは九里学園高等学校の他、新庄東高等学校、米沢興譲館高等学校も参加しました。

言語や文化の壁を超え、SDGsに基づいた未来を語り合うとても良い機会になりました。

2025-02-07T15:13:30+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2025-02-06T19:26:07+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

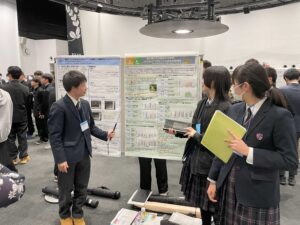

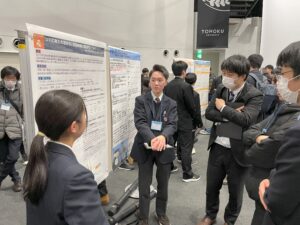

令和7年1月24日(金)~25日(土)に宮城県仙台市の東北大学工学部で上記の発表会が開催されました。

本校からは高校2年5名が参加しました。東北地区のSSH指定校において理数系の課題研究に取り組んでいる高校生が研究成果を発表し、発表者との対話を通じて相互交流を行うことで切磋琢磨し、今後の活動の活性化につなげることができました。

24日の午前はナノテラス見学を行いました。ここでは、最先端の科学的な施設の重要性も認識することができ、産学官が一体となり科学技術の向上に関与していることも知ることができました。午後は講話「生体信号解析の挑戦:生体計測技術とその社会的応用」という演題で三重大学 研究基盤推進機構 半導体・デジタル未来創造センター 教授 湯田 恵美 氏よりご講演をいただきました。その後の質疑応答では、本校の生徒が積極的に質問を行っていました。その後、ポスターセッション(20分×4セット)を行い、本校からは「忌み嫌われる植物の可能性 -セイタカアワダチソウの将来的有用性-」のテーマで研究しているグループと「コマ芯棒の先端形状と回転時間の関係性について」のテーマで研究しているグループが研究発表を行いました。助言者の大学の先生からの質問にも、知識に基づいた自分たちの考えで自信をもって受け答えをしていました。

25日の午前はワークショップ「科学から生まれるビジネスの卵講座:イノベーションの第一歩」という題材で、事前の動画を視聴した上で、このディスカッションに参加しました。参加校の様々な生徒たちと交流を行いながら、一つの目的を達成する課題においてお互いに刺激を受けることができ、今後の人生に良い影響を与える大変有意義な経験となったようでした。

【参加した生徒の感想】

・私たちは二日目にワークショップに参加した。このワークショップでは既存のテクノロジーから社会の役に立つプロダクトを作る際の重要な観点を学習した。その日初めて会った仲間と二時間かけて一つのものを作り上げることは非日常的な経験で、今後必要となる力を鍛えることができた。

・二日間のサイエンスコミュニティを経験して私が感じたことは、企画に参加した生徒一人ひとりの発想力の豊かさです。二日目の活動に「最新の研究・技術」を用いたアイデアを提案するワークショップ活動がありました。異なる学校の生徒とチームを組んで取り組んでいく中で、お互いの考えを肯定しながらも、「ここの技術はこのように生かすともっといいのでは?」と、話し合いを重ね合わせ最終的には多くの教授に称賛される結論に辿り着くことができました。活動全体を通して確実に言えることは、一度、外部に出てイベントに参加したり他校の生徒と関わることで自分の人生観が180度変化することです。縛られた考えから解放され新たな思考に出会うことができます。みなさんも、機会があればぜひ、積極的に参加してみてください。(他県の景色をみるのも楽しいですよ)

・ナノテラスの見学に参加し、高度な技術や機械、人々が揃った素晴らしい建物だなと1番感じました。このような活躍ができているのは、明るい将来を願う震災の被災者が支援したからであり、私たちの諦めない心があるからこそだと思います。私も、コツコツ諦めずに前に進んで、沢山の人を支援し、支援されるように精進していきたいです。

・私は今回のポスターセッションで研究を発表した。今回の発表でうまく話すことはできなかったけど、最後まで発表しきれてよかった。次からはもっと対策をして、スムーズに分かりやすく説明をしたい。他校の発表を聞いて、探究に対する考えを深めたり、教授からのアドバイスで自分たちの研究への新たな視点を知ったりすることができたから、これからの研究や発表の機会に活かしたい。

・1日目の最後に行ったポスターセッションでは、普段はなかなか交流のない県外の高校生と有意義な活動ができた。想定外の質問や意見をいただき、今後の探究の参考になった。校内発表では今回の経験を十分に活かしたいと思う。

ナノテラス正面と発表会の様子

2025-02-06T19:27:37+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

ESS部は12月に全国高校生英語ディベート大会in岡山(21 日~ 22 日)とPDA高校生即興型英語ディベート全国大会(24日〜25日)の2つの全国大会に出場し、それぞれ予選順位64校中21位と83校中18位(1名ベストPOI賞も受賞)という結果を残しました。前者の大会における山形県の順位としては過去2番目、後者は過去2年連続でベスト8でしたので、順位を落としましたが、岡山から戻って、部員がインフルエンザで次々に体調を崩す中、メンバー変更をしつつ、体調の悪い中健闘した結果ですので、善戦したと言えるでしょう。岡山では強豪校と連続で試合する状況もあり、大変な大会でしたが、最後まで本当に頑張りました。

2月2日(日)には、第1回のTateyama Cupという大会に参加しました。こちらは関東北信越ブロックの1年生大会で、枠が残ったために本校も参加が許され、まだまだ経験の浅い1年生ではありましたが、5位に入賞し、6thベストディベーター賞も受賞することができました。

全国トップクラスの高校は、東京大学や京都大学などに10名以上入るような学校ばかりです。そのような中で戦い続けている本校ESS部の生徒たちの努力は本当に素晴らしいものですし、英語だけでなく、様々なスキルを身につけています。これからも東桜学館のESS部は全国のトップレベルの生徒と闘い続けます!応援よろしくお願い致します。

2025-02-07T15:15:07+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校