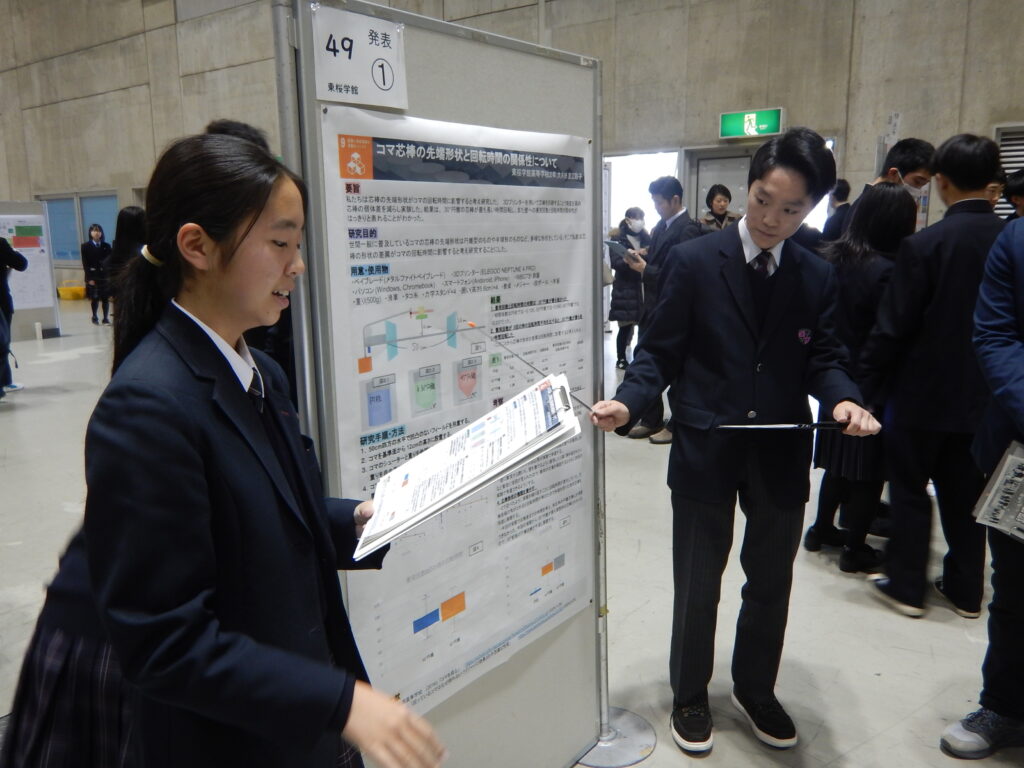

令和6年12月14日(土)に山形国際交流プラザ山形ビッグウイングで令和6年度山形県探究型学習課題研究発表会が山形県教育委員会と山形県高等学校文化連盟科学専門部の主催で開催されました。本校からは科学専門部の部に3テーマ、一般の部に2年次のSS総合探究Ⅱの中間発表会を経て選ばれた7つの代表のグループが、さらに本年度は中学3年生から2つのテーマで参加して発表を行いました。当日は、それぞれのグループが熱の入った発表を行い、多くの観衆を集めていました。その中で、科学専門部の1つのグループが県2位に相当する優秀賞を受賞し、来年度、香川県で行われる全国高校総合文化祭科学専門部への出場が決まりました。さらに、中学3年生の大沼日和さんが一般の部で県2位に相当する山形大学小白川キャンパス長賞(理系部門)を受賞することができ、一般の部の数学・情報部門で1つのグループが優秀賞、化学・地学部門と教育部門で2つのグループが優良賞を受賞することもできました。

〇優秀賞 科学専門部の部 「忌み嫌われる植物の可能性~セイタカアワダチソウの将来的有用性~」

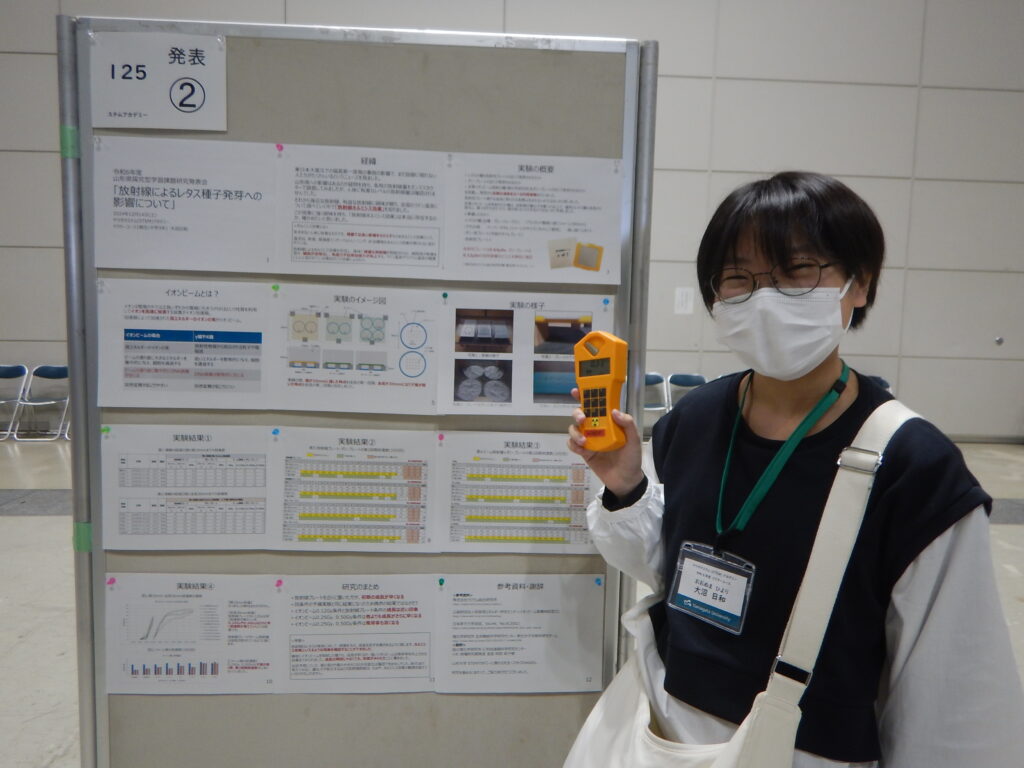

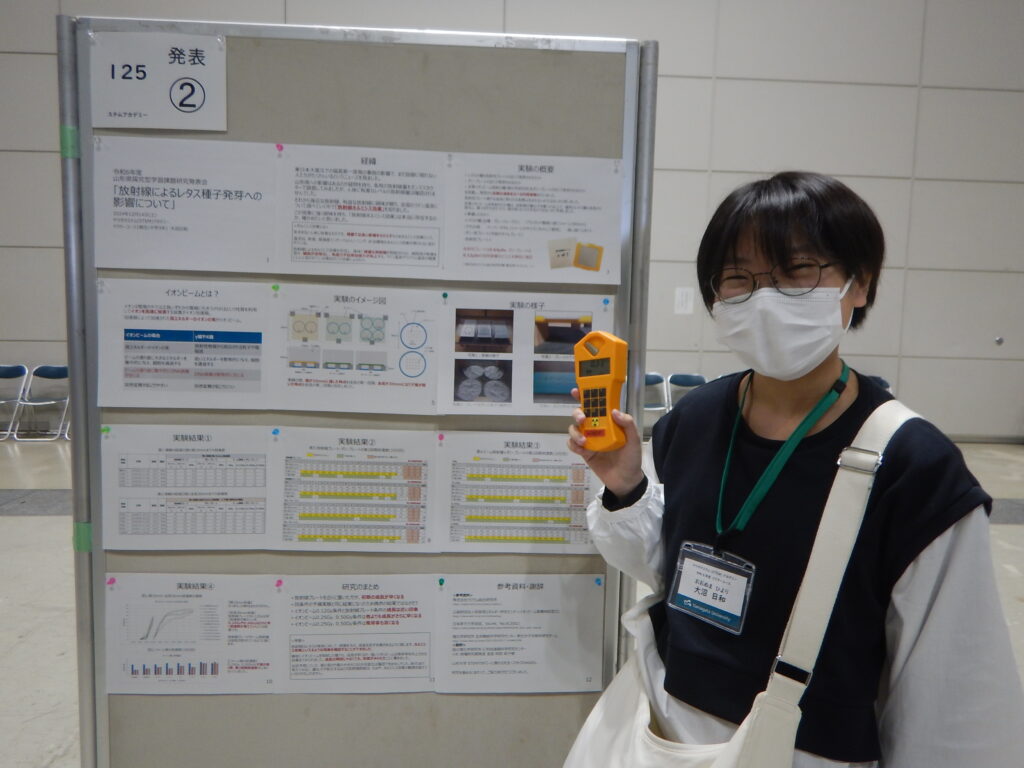

〇山形大学小白川キャンパス長賞 理系部門(生物・農学・医療部門)*中学3年生(ステムアカデミー)一般の部 「放射線によるレタス種子の発芽への影響について」

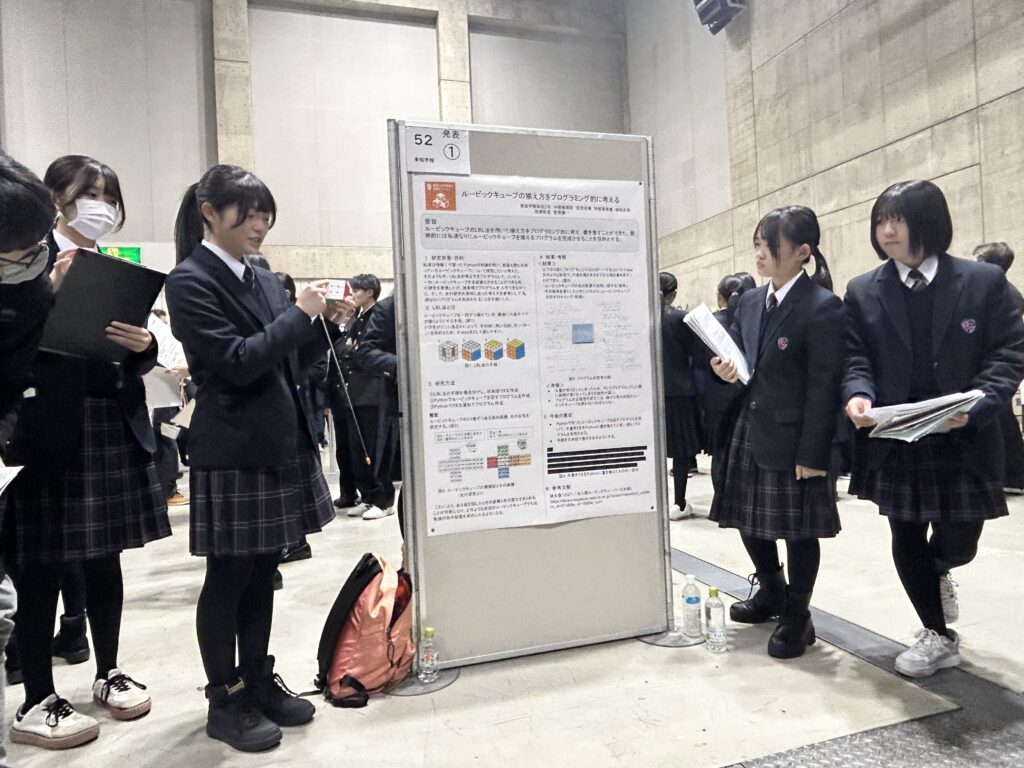

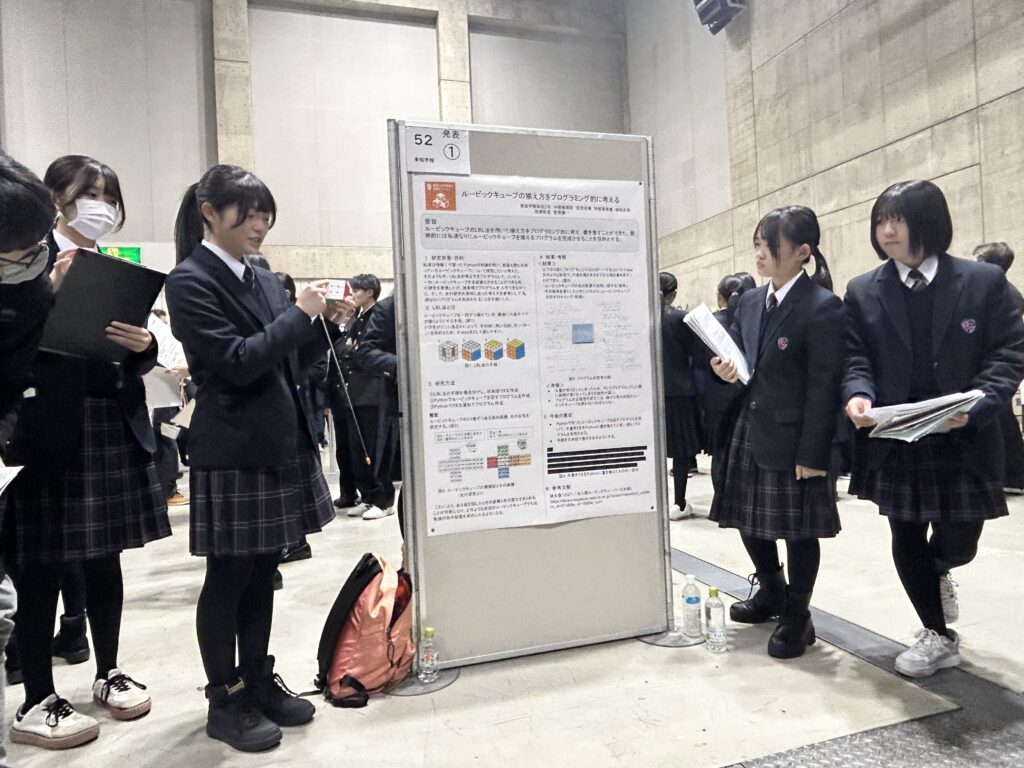

〇優秀賞(数学・情報部門) 一般の部 「ルービックキューブの揃え方をプログラム的に考える」

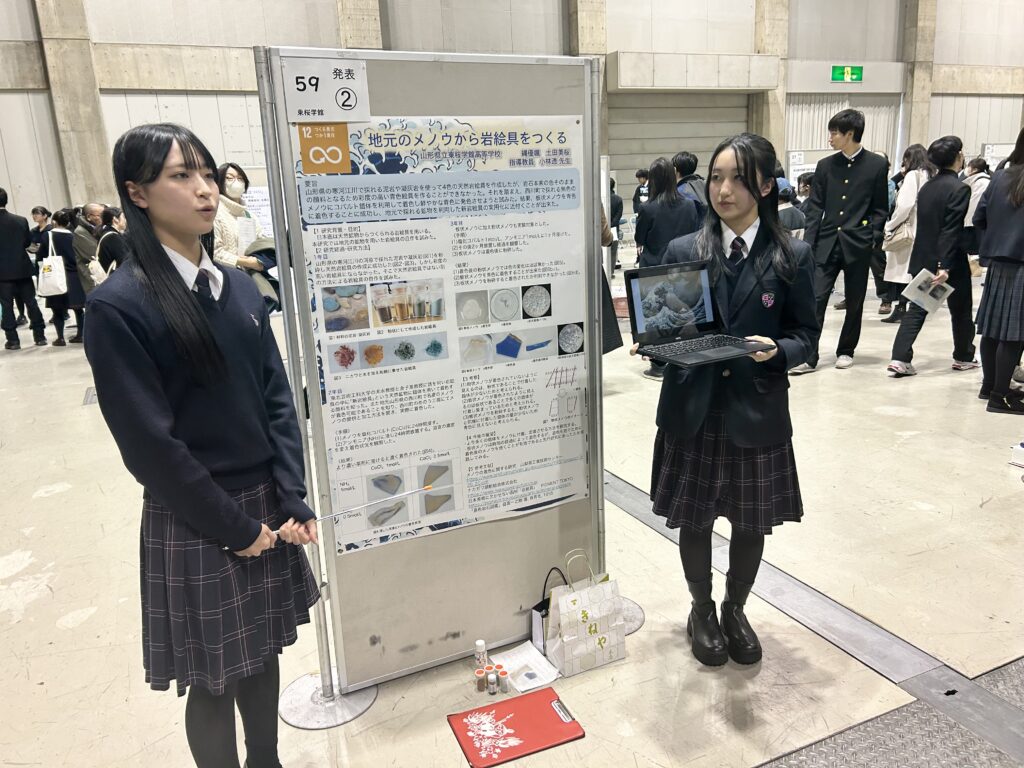

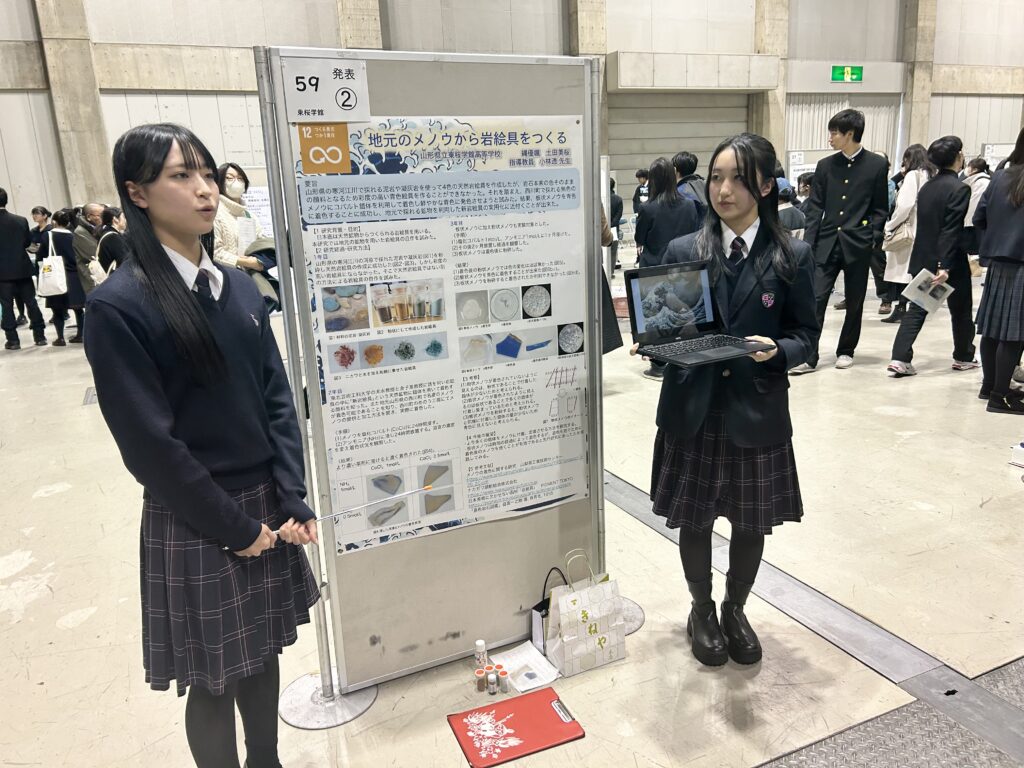

〇優良賞(化学・地学部門) 一般の部 「地元のメノウから岩絵具をつくる」

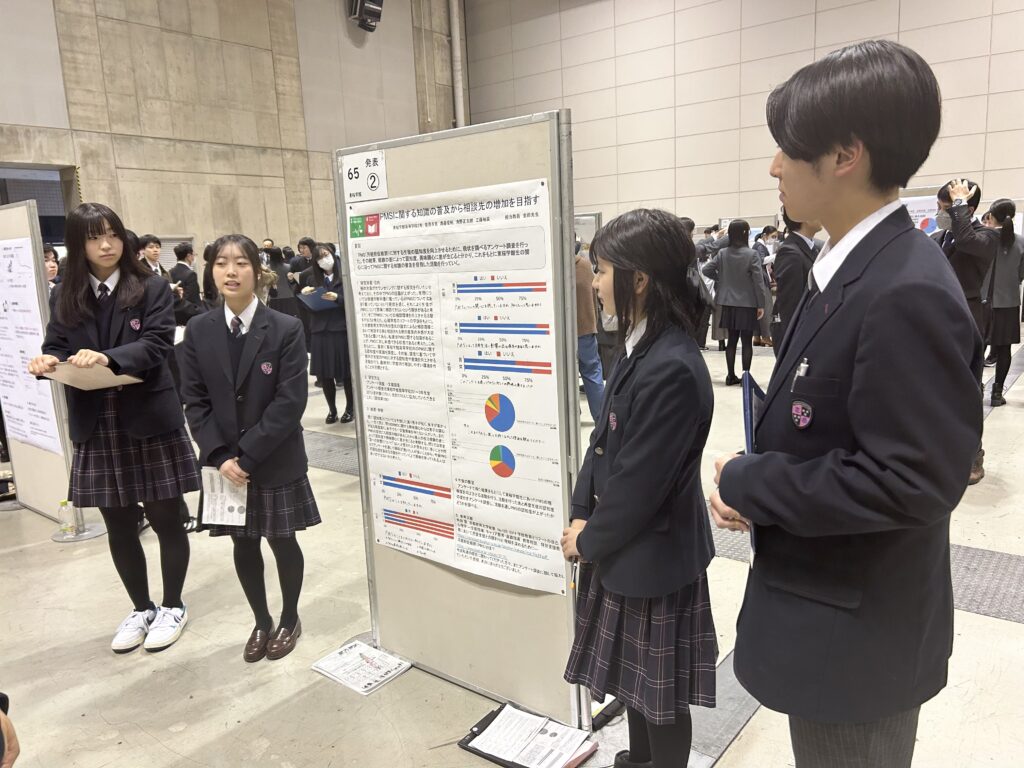

〇優良賞(教育部門) 一般の部 「作成したすごろく教材を使った授業を通して、発達障害への理解を深める」

科学専門部の部「忌み嫌われる植物の可能性~セイタカアワダチソウの将来的有用性~」

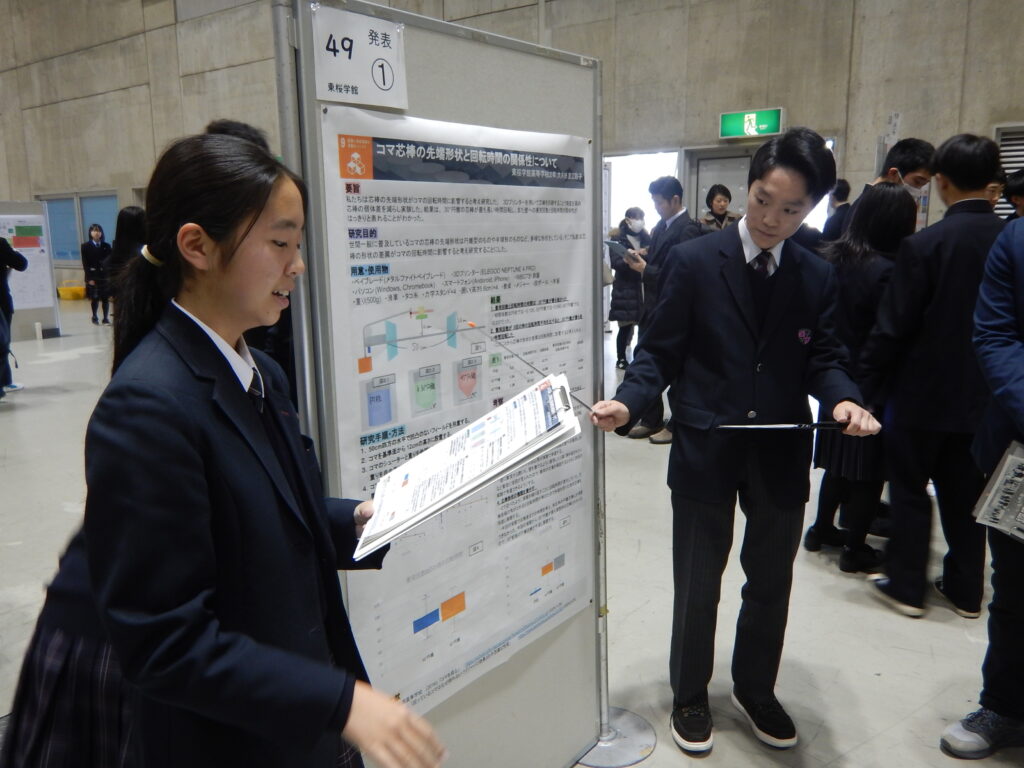

科学専門部の部「コマを長く回したい」

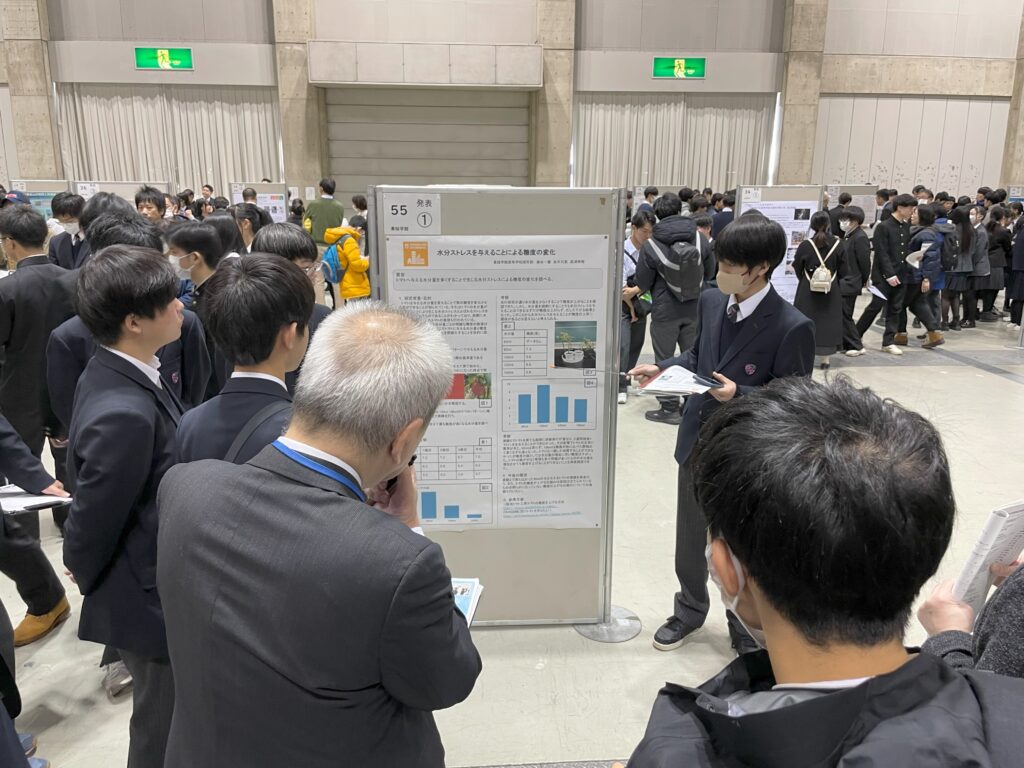

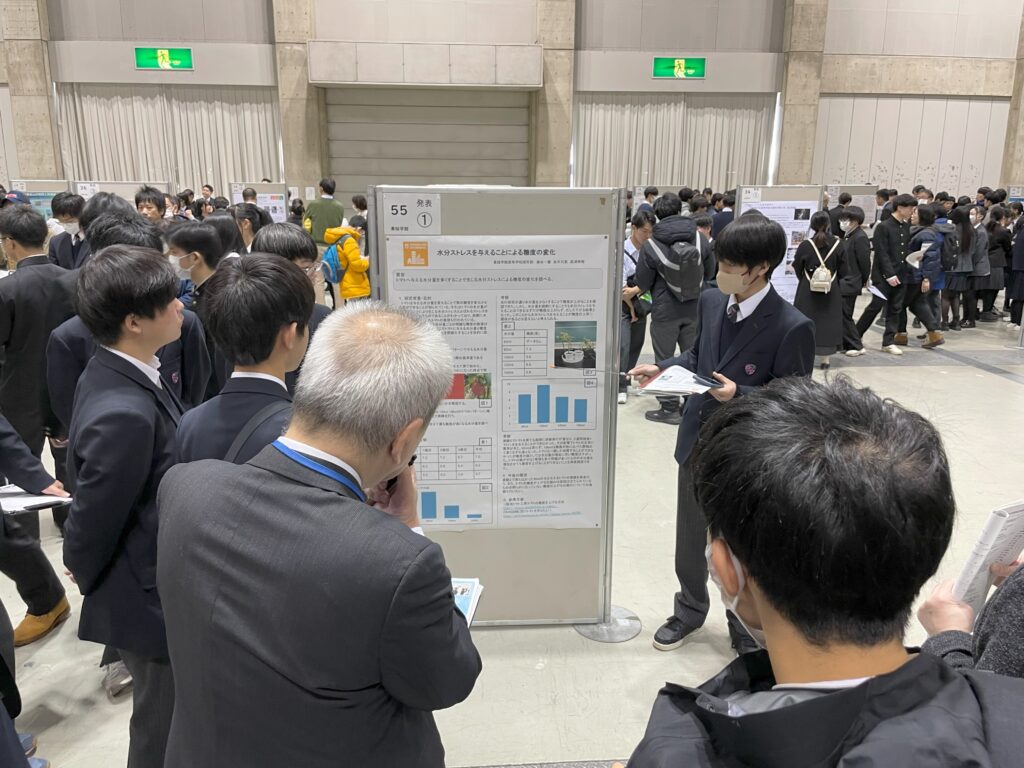

科学専門部の部「水分ストレスを与えることによる糖度の変化」

一般の部(数学・情報部門)「ルービックキューブの揃え方をプログラム的に考える」

一般の部(生物・農学・医療部門)「切っても切っても再生する!ツルマンネングサの再生能力について」

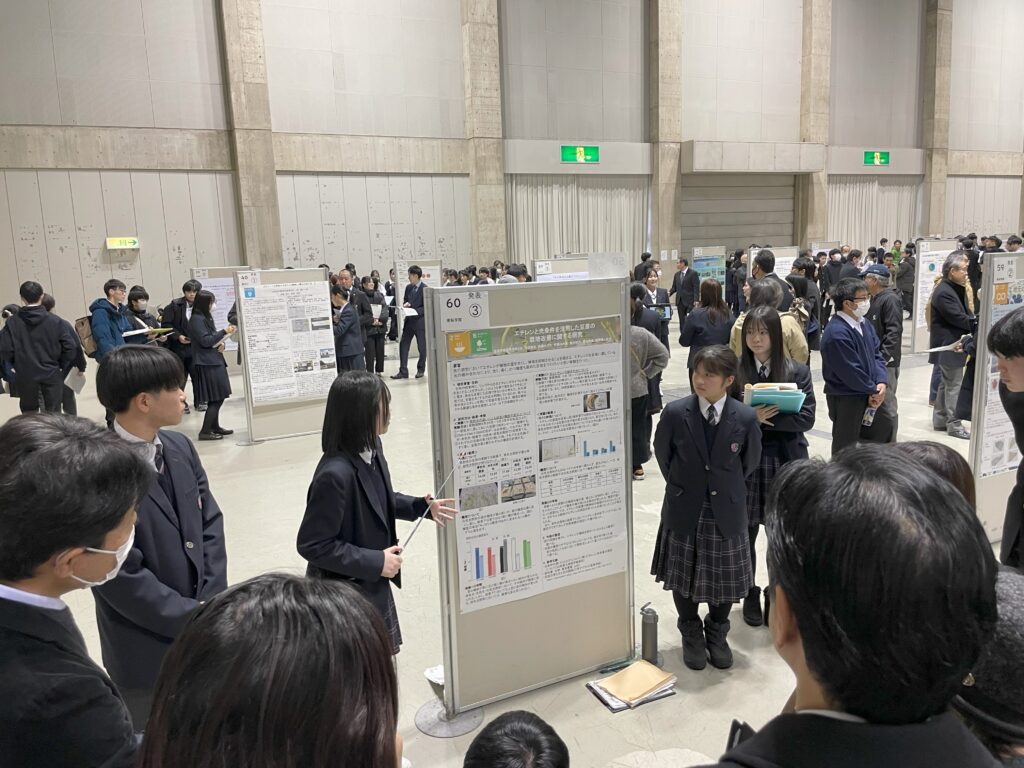

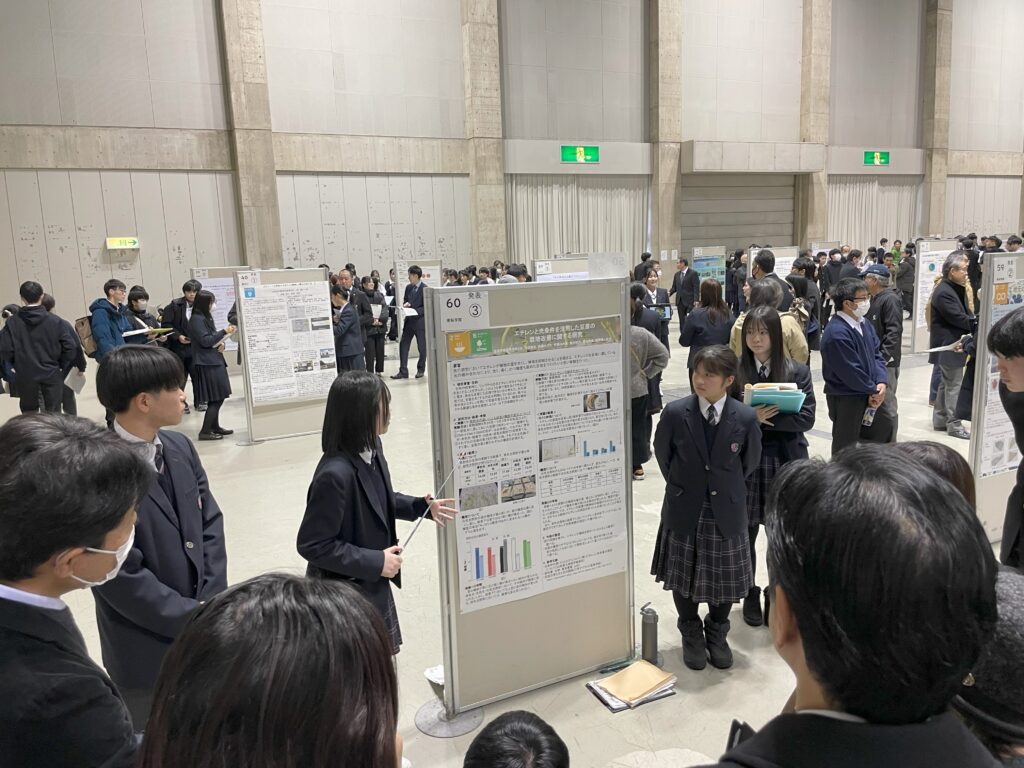

一般の部(生物・農学・医療部門)「エチレンと光条件を活用した豆苗の栽培改善に関する研究」

一般の部(化学・地学部門)「地元のメノウから岩絵具をつくる」

一般の部(教育部門)「作成したすごろく教材を使った授業を通して、発達障害への理解を深める」

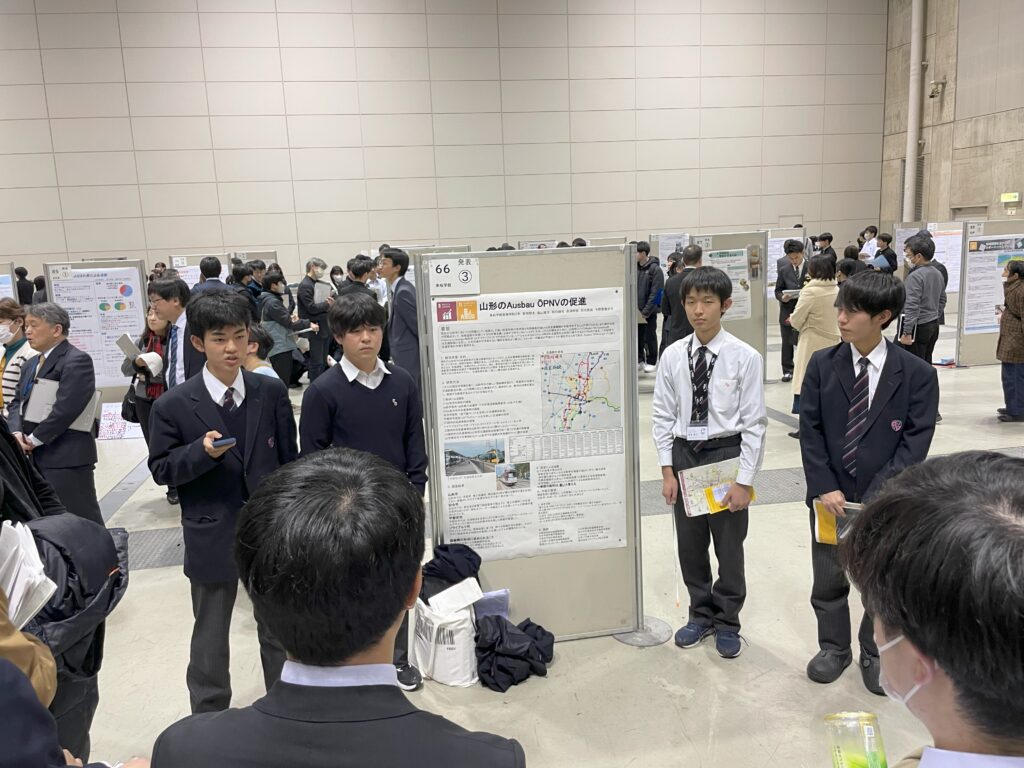

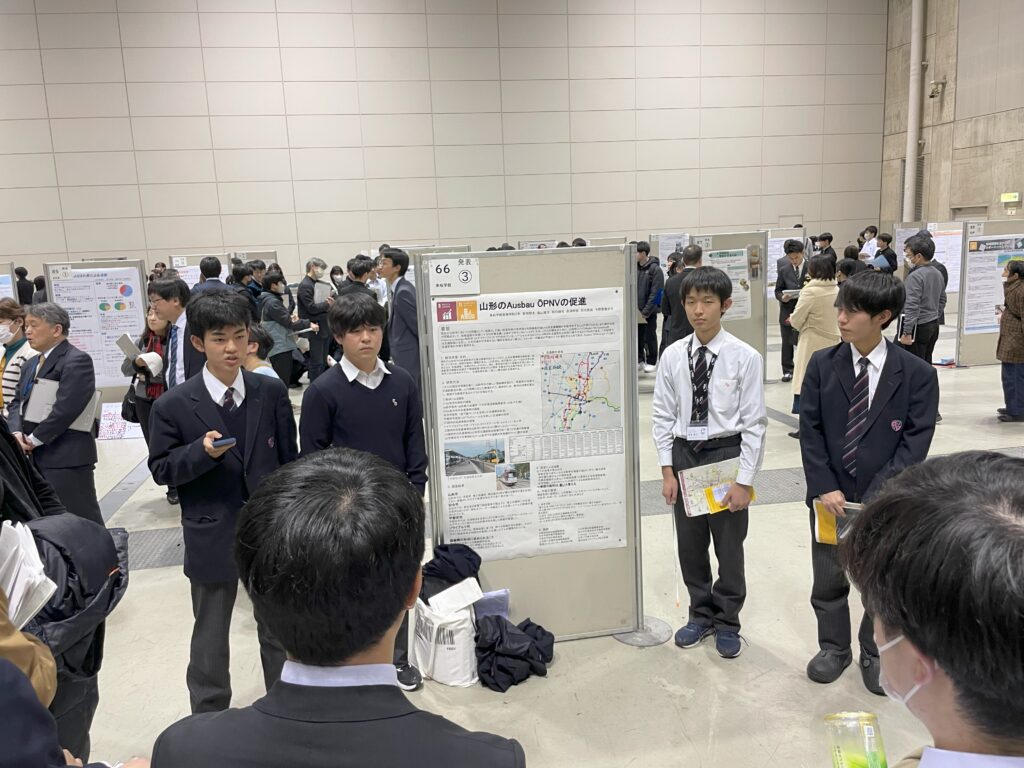

一般の部(社会科学部門)「山形の Ausbau ÖPNV」

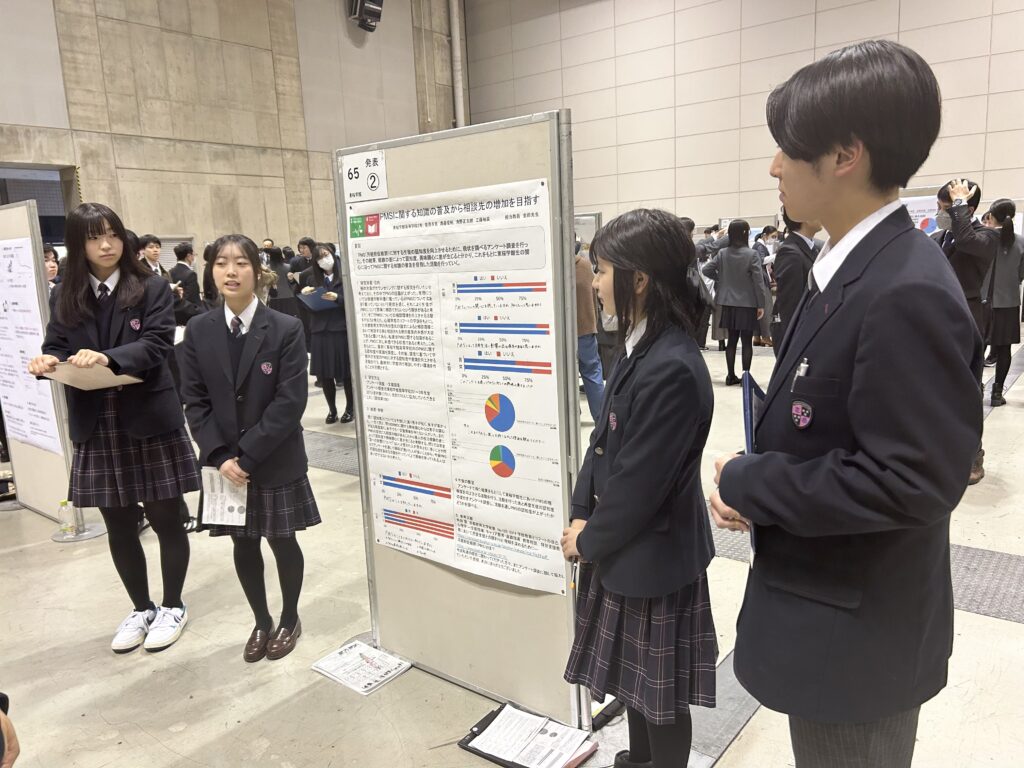

一般の部(人文科学・国際関係部門)「PMSに関する知識の普及を通して相談先の増加を目指す」

一般の部(化学・地学部門)「果物電池を用いて日常生活に生かせる発電を目指す」※中学3年生

一般の部(生物・農学・医療部門)「放射線によるレタス種子の発芽への影響について」※中学3年生(ステムアカデミー)

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

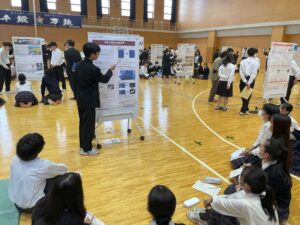

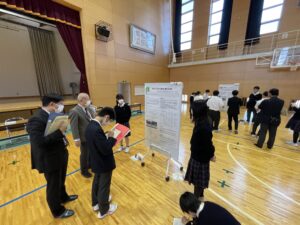

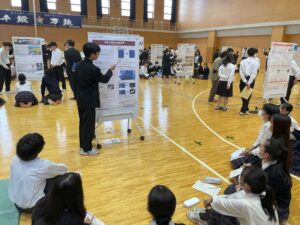

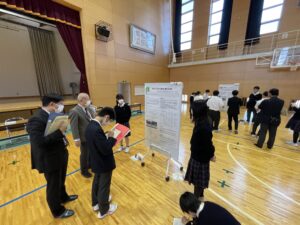

10月9日(水)に、本校の高校2年次生が中心となり「未来創造プロジェクト」中間発表会・生徒交流会・教員交流会を実施しました。この会では、中学校3年生と高校1年次生が高校生2年次生の研究発表を見学し、質疑応答を通してお互いに学びを深め合いました。また、研究アドバイザーとして、山形大学理学部栗山恭直教授や山形県立保健医療大学保健医療学部遠藤恵子教授など多くの先生方にご出席いただき、生徒の皆さんが行った全ての研究に様々なアドバイスを頂きました。さらに、この発表会では、県内から山形東高校・寒河江高校・長井高校・致道館高校・酒田東高校・村山産業高校、県外から岩手県立水沢高校・福島県立ふたば未来学園高等学校より総勢57名もの高校生にご参加いただき、より活発な発表会となりました。そして、発表会終了後、本校生徒19名と他校の生徒の皆さんが小グループを作り、生徒交流会も行いました。ここでは普段の探究活動の取り組み状況や悩みなどを自由に話し合い、お互いに情報の共有化を行いました。さらに本年度は、教員同士の交流会も行い、お互いの学校の探究活動指導について和気あいあいと様々な話ができ、大変有意義な時間となりました。生徒の皆さんには、これらの機会を経験し、今後の成果発表会に向けて更なる深化を期待しています。

開会式

ポスター発表の様子(理系)

ポスター発表の様子(文系)

ポスター発表の様子(他校の皆様)

生徒交流会

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2024年度も、本校において地域の小中学生を対象にした親子実験教室「東桜サイエンスラボ」を企画し、8月2日(金)に以下の4つのコースを実施しました。どの講座も大盛況で、36組の親子の皆様が参加してくださいました。各コースは以下の通りです。なお、コース1については昨年度と同様、高校生自身が講師となり多くの実験講座を計画・実施するという内容で、さらに今年度は中学生も講師となり、1つの講座を開設して実験を実施し、大いに盛り上がりました。

コース1…Touoh Sci.*探究部の高校生が講師となった講座(身近なものでホバークラフトや顕微鏡づくりの他、実験などを実施)

コース2…身近なもので発電しよう(身の回りにある物を用いた簡単な電池、蓄光アクセサリーを作成)

コース3…楽しむ科学 ~信号反応・ペットボトルロケット・入浴剤~*探究部の中学生が講師となった講座(水の色が変わるマジックや、身近なものでロケット・入浴剤を作成)

コース4…DNAを見てみよう(自分の細胞を観察した後、そのDNAを取り出しペンダントを作成)

【参加者の声】

コース1:変な質問にも答えてもらってよかったと思いました。面白かったし、分かりやすくてすごいと思いました。(参加者)

コース2:本日は先生方をはじめ、TAの生徒のみなさんにも優しくご指導いただき、親子共々楽しい時間を過ごすことができました。発電についても学ぶことができ、身近なホッカイロなどのことも知ることができ勉強になりました。アクセサリーもうまくできました。ありがとうございました‼(保護者)

コース3:ペットボトルロケットや入浴ざいを作ったり、信号反応を調べたりして、中学生からの理科が楽しみになりました。(参加者)

コース4:小学生にはやや難しい内容ながらも、自分の細胞やDNAを見ることができたり、新しい言葉触れるとても良い機会になりました。自分の細胞、とてもきれいに写真を撮ることができました‼(保護者)

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2024年7月29日㈪

6時30分過ぎにさくらんぼ東根駅を出発して、酒田港に向かいました。残念ながら風が強いため飛島への定期船「とびしま」が欠航になりました。

酒田港定期船乗り場「欠航」表示の前で

気持ちを切り替えて、欠航時の予定に従って羽黒山に向かいました。手向集落にある羽黒山の入り口から2400段あまりの石段を全員で歩きました。降雨の後で濡れた石段を慎重に踏みしめて歩きました。江戸時代までの寺院の痕跡の随神門と五重塔、石段の刻印や芭蕉の句碑、南谷などを見ながら歩き修行をしました。五重塔は屋根の葺き替え工事中でした。羽黒山の杉並木は「国指定の天然記念物」で杉の木は幹の直径が1m程度、樹齢300~500年で550本余りあります。丁度雨上がりで杉の木から出る「フィトンチッド」を吸い元気に歩き通すことができました。

爺杉の前で

石段を歩く

三神合祭殿前で

山頂にある三神合祭殿は茅葺き屋根の葺き替え工事が終了し、厚さ2.1mほどの重厚な新しい茅葺き屋根の断面と妻の部分の朱色がとてもきれいでした。日差しがなく山裾からの風が心地よい中、持参した昼食を食べました。周辺を探索し多くの社殿が山の中に多数あることの不思議を感じたと思います。

羽黒山の次に立谷沢川沿いの科沢で化石採集をする予定でしたが、7月25日以降の豪雨のため化石産地へ向かう事ができないことが予想されました。そのため、寒河江市上野の寒河江川河岸で化石採集を行いました。始めは弱い雨が降っていましたが、県立博物館の学芸員から発掘の仕方や注意を受けた後、一心不乱に二枚貝の化石を掘り出していました。終了時刻には雨も止み、全員が化石を採集することが出来ました。

化石採集の様子

16時40分にさくらんぼ東根駅に全員無事につきました。飛島に行くことはできませんでしたが、充実したフィールドワークを行う事ができたと思います。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2月7日(水)に本校中学生と高校1・2年次生を中心に「未来創造プロジェクト」成果発表会を実施しました。午前中に全体会として、高校の部を北アリーナで、中学校の部を大講義室でそれぞれ実施しました。高校の部では、タイの海外連携協力校であるタイ・ノーンヒンウィッタヤコム校とZOOMで繋ぎ、学校紹介・研究発表・質疑応答をすべて英語で行いました。次に、全国高校生フォーラム2023に参加したグループも研究発表・質疑応答をすべて英語で行いました。続いて、中学3年代表の二つのグループ、高校代表発表として、令和5年度山形県探究型学習課題研究発表会で入賞した2つのグループ、そして、高校1・2年沖縄・西表フィールドワーク活動報告を、スライドを用いて行いました。中学校の部は各学年の代表グループによる口頭発表と高校2年による2つの代表班による口頭発表を行いました。昼食後は、中学校1~3年生と高校2年次生の研究発表を行い、質疑応答を通してお互いに学びを深め合いました。また、研究アドバイザーとして、山形県立保健医療大学保健医療学部遠藤恵子教授、他校や本校の先生方など多くの先生方に生徒たちの研究をご覧いただき、様々なアドバイスを頂きました。さらに、本年度は保護者の皆様もコロナ禍前と同様に参加することができるようになり、多くの参観者にご出席いただきました。今後、高校2年次生は、これまで行ってきた研究について日本語論文の作成を行ってから、英語論文の作成へとつなげていく予定です。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2023年12月23日(土)、宮城教育大学において開催された2023年度ユネスコスクール北海道・東北ブロック大会に発表者として本校高校2年次生3名と、見学者として高校1年次生3名と中学3年生1名の計7名が参加しました。ユネスコスクールに加盟する北は北海道から南は福島までの小学校、中学校、高校の各校代表生徒が集い、日頃の探究型学習・課題研究の成果発表をプレゼンテーション形式で行いました。本校からは「旅行者にも働く人にも愛される観光地を目指して~COMTOLプロジェクトin蔵王~」というタイトルで高校2年次3名の生徒が、観光を核とした街づくりをテーマに研究発表をしました。3人の発表の中では前のグループの発表を聞いて話が繋がるように直前に原稿を少しアレンジしたり、参加者に質問をして注意を引き付けたりして、工夫されたプレゼンテーションで会場を盛り上げました。普段あまり聞く機会のない小学生や中学生によるレベルの高い研究発表にも触れ、研究の新しい視点も得たようです。また、見学にきた高校1年次生や中学3年生にとっては、今後の探究活動や生徒会活動でも生かせるアイディアを得たようでした。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

10月11日(水)に、本校の高校2年次生が中心となり「未来創造プロジェクト」中間発表会・生徒交流会を実施しました。この会では、中学校3年生と高校1年次生が高校生2年次生の研究発表を見学し、質疑応答を通してお互いに学びを深め合いました。また、研究アドバイザーとして、山形大学理学部栗山恭直教授や山形県立保健医療大学保健医療学部遠藤恵子教授など多くの先生方にご出席いただき、生徒の皆さんが行った全ての研究に様々なアドバイスを頂きました。さらに、この中間発表会では、県内から寒河江高校・長井高校・上山明新館高校・酒田東高校・村山産業高校、県外から岩手県立水沢高校より総勢86名もの高校生にご参加いただき、より活発な発表会となりました。そして、発表会終了後、本校生徒23名と他校の生徒の皆さんが小グループを作り、生徒交流会も行いました。ここでは普段の探究活動の取り組み状況や悩みなどを自由に話し合い、お互いに情報の共有化を行いました。これらの機会を経験し、今後の成果発表会に向けて更なる深化を期待しています。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

9月1日(金)中学全学年において、これまでの探究活動の成果を発表し合い、意見を交流しました。東北芸術工科大学より5名、山形大学より1名の先生方、そして山形大学理学部の学生6名(本校の卒業生)も助言者として来校いただきました。全学年、活発な発表が行われ、聞き手も疑問点を発表者に積極的に質問し、共によりよい探究となるようにと発言する前向きな姿勢が印象的でした。この意見交流会を通して、これまでの探究活動に新たな気づきが加わりました。今後はフィールドワークに臨み、さらなる探究の深まりをめざしていきます。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2023年度も、本校において地域の小中学生を対象にした親子実験教室「東桜サイエンスラボ」を企画し、8月4日(金)はコース2と4、8月19日(土)はコース1と3を実施しました。コロナ禍から明けて制限のない環境での実施となったラボですが、どの講座も大盛況で、38組の親子の皆様が参加してくださいました。今年は、この事業の講師とそのティーチングアシスタント(TA)の多くがSSH事業の一環として実施している沖縄・西表フィールドワークに参加し、台風の影響で8月4日までに山形へ戻って来られなくなりました。そのため、講座1と3は日程を変更して8月19日(土)に実施しました。各コースは以下の通りです。なお、コース1については、探究部の高校生が講師となり多くの実験講座を計画・実施するという内容で、大いに盛り上がりました。また、探究部の中学生も各講座においてTAとして、実験補助を積極的に行っていました。

コース1…科学実験Quiz(高校生とのふれあいを通して、クイズ形式で様々な実験を行います。)

コース2…身近なもので発電しよう(身の回りにある物を用いた簡単な電池作りと様々な反応を行います。)

コース3…化石レプリカを作ろう(化石標本から型を取り、本物そっくりな化石レプリカを作ります。)

コース4…DNAを見てみよう(自分の細胞を観察した後、そのDNAを取り出しペンダントを作ります。)

【参加者の声】

コース1:4つの実験はどれも息子の興味を引くもので、楽しみながら知識を吸収することができたと思います。高校生の方々も面倒見が良く、火炎実験ではとてもわかりやすく説明してくださいました。いい経験になりました。ありがとうございました(保護者)

コース2:理科は好きではなかったけど、今日の実験は楽しかったです。(児童)

コース3:進化の解説がとてもおもしろかったです。ありがとうございました(児童)

コース4:とても楽しく学ぶことができました。有意義な時間を過ごすことが出来ました。先生もアシスタントの生徒さんも親切に教えてくださり、わかりやすかったです。ペンダントも大切にします。親子でリフレッシュできました。(保護者)

コース1 高校生による実験説明と演示実験

コース2 実験風景

コース3 中学生による実験補助(レプリカ取り出し)

コース4 中学生によるスポイト操作補助

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

中学校2年生の未来創造プロジェクトの取り組みが、7月24日の山形新聞に掲載されました。

中学2年のテーマは「やまがたの未来をデザイン(よりよく)する」です。キーワードは「うごく・つながる」で、社会とのつながりの大切さや山形への愛着心を育て、社会や地域のために自分たちが行動していくことをねらいとしています。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校