5月2日(木)に福島県立ふたば未来学園高等学校にて、「未来創造探究生徒研究発表会」が行われました。この発表会へ本校からは3年次6名が以下の2つのテーマで発表し、ふたば未来学園高校や他校から発表に来た高校生と交流を行いました。

「身近な熱を電気に。~夢の発電を目指して~」:全国高校総合文化祭参加予定

「ダイコンの皮のCNFを用いたポリ袋の代替品の作成」:全国SSH生徒研究発表会参加予定

生徒の皆さんは、この発表会においても、堂々と発表を行っており的確に質問にも答え、発表スキルを大きく向上させている様子が観察されました。

また、ふたば未来学園高校の校舎の様子にも驚き、「メインアリーナの他に、バドミントンコートが10面あるバドミントン専用体育館やカフェテリア等があり、校舎の雰囲気が大学みたい!」などと、各種施設の充実ぶりに大きな関心を示していました。

【生徒の感想】

今回のふたば未来学園の研究発表を通して、これまで感じたことのないような新鮮さを感じた。ふたば未来学園の生徒の発表は、福島の水生昆虫の種類の研究や、地方にアイドルやバンドなどのライブが都会より少ないことの理由を探る研究、東日本大震災を語り継ぐ語り手についての研究など、研究や調査の対象分野が多種多様で、研究=理系分野という自分が気づかぬうちに持ってしまっていた固定概念を大きく変えてくれた。また、研究の内容には震災による影響を考慮したり、震災を関連させて行ったりしている物も多くあり、山形に住んでいてはわからなかった福島に住む人たちの震災への切実な思いが伝わった。今後は、今回の発表で気づいた私たちの研究に対する自分の理解の曖昧な点を解消し、ふたば未来学園の生徒の方の発表を通して気づいたことを今後の探究活動に活かしていきたい。

2025-01-15T10:33:23+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

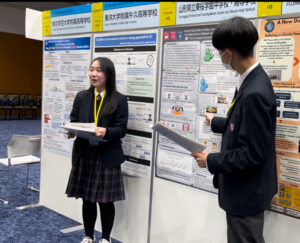

3月28日(木)・29(金)につくば国際会議場にて、「つくばScence Edge2024」が行われました。この発表会は課題研究やクラブ活動で取り組んだ研究をもとに、科学に関する「アイデア」を、全国から集まった多くの高校生が発表する会となっています。本校からは2年次8名が以下の3つのテーマで発表し、国内外の高校生と交流を行いました。

・日本語ポスタープレゼンテーション

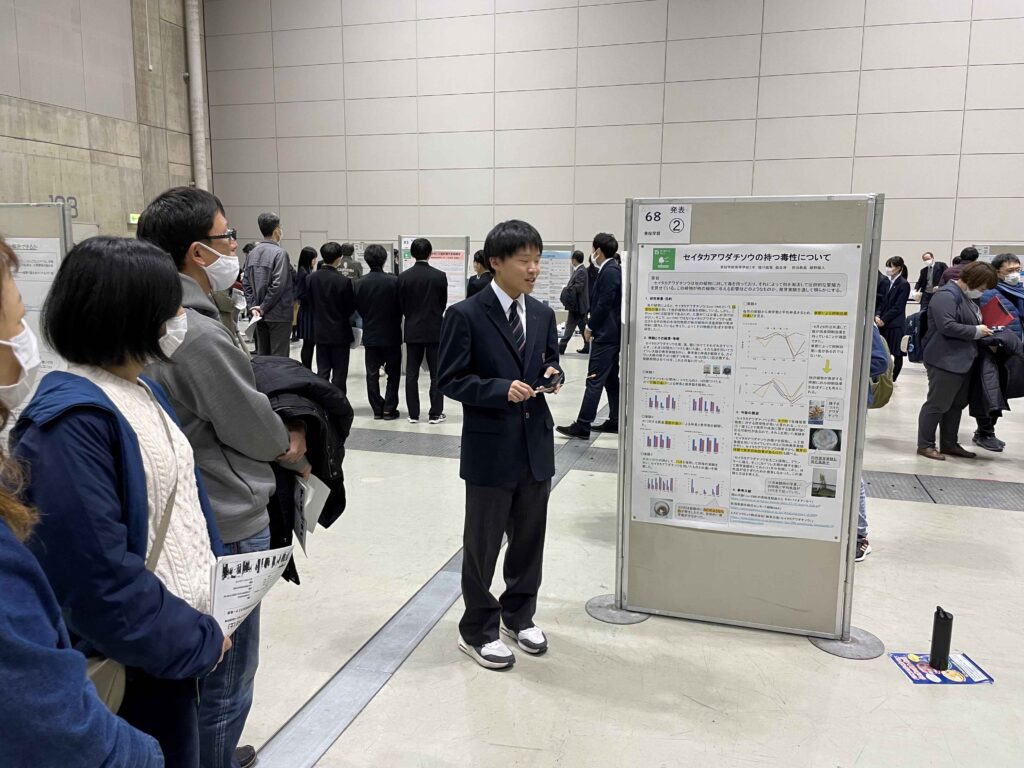

「セイタカアワダチソウの持つ毒性について」

「そのハンカチ、本当にきれいなの?」

「ダイコンの皮のCNFを用いたポリ袋の代替品の作成」

生徒の皆さんは、この発表会において、研究内容のレベルの高さや他校生徒の積極性、さらに質問力の高さに感心していました。本校の各発表では、物おじせずに発表を行い、堂々と質問に答えていました。海外から参加した高校生も多く、英語での発表の重要性を認識していた様子でした。

【生徒の感想】

・今回、つくばscience edgeに参加したことで、多くの刺激を貰うことができた。発表は今までやってきたように時間で区切られているわけではなかったので、本当に私たちの研究を聞きたいと思って興味を示してくださる人たちに向けての発表となった。先生方や生徒の方からの質問も質の高いものが多く、私たちが1年間研究してきても考えたことがなかったようなことをアドバイスして頂き、これからの研究に活かせそうなものが多くあった。他の学校の発表も、中学生や高校生とは思えないハイレベルなものばかりで、そういう場で理解してディスカッション出来るようになりたいと思った。

・ポスター発表の時間には予想よりもたくさんの人が見にきてくれた。質疑応答を通してCNFを再利用することはできるのか、と聞かれその時はそんなことを調べたことも考えたこともなかったので答えることができなかったが、興味が湧いたので調べてみたら実際にCNFを再利用することもでき、そのような技術の開発も進んでいると知ることができた。資源を余すことなく使う、という視点が最近注目されているが、そのようなことがCNFにおいても考えられていると知り、CNFの可能性の広さに驚いた。

・サイエンスエッジに参加することで、より多くの意見をもらうことができた。実験を進める過程の正確性や結果の実現性など、多種多様な新たな視点を取り入れることができて、とても新鮮な経験になった。特に今回2日間で印象深かったのは、着眼点がユニークな研究が多かったことだ。地元の課題を解決する、としても例えば沖縄県では離岸流について、また宮城県の海に近いところでは津波についてなど、地域性を感じることができとても興味深かった。また、同じ対象でも異なった視点からのアプローチの研究も複数あり、多くの刺激を受けることのできる2日間となった。

2025-01-15T10:35:35+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

3月26日(火)に東京農業大学世田谷キャンパスで、「ジュニア農芸化学会2024」という研究発表会において「セイタカアワダチソウの持つ毒性について」というテーマで、高校2年次生2名がポスター発表を行ってきました。この発表会は日本農芸化学会100周年記念事業の一環で実施され、全国の高校生が動植物や細菌類など生物にかかわるテーマでの発表を行う本格的な研究発表会となっています。動植物・細菌類・食品分野等の農芸化学分野を専門とする大学教授や大学院生から、今までとは違った視点でのアドバイスや大きな刺激をたくさんいただきました。今後に繋がる貴重な経験となりました。

【生徒の感想】

・外に発表をしに行くのは4回目のため、あまり緊張せずに発表することができた。今回の発表もたくさんの人からの助言や指摘をもらい新たに気づいたことや勉強になったことがたくさんあり、とても面白かった。また、全国の学校から集まった生徒の発表を聞いてみると、とてもレベルが高く、聞いていて感心する発表ばかりだった。このような発表会は幅広いジャンルの発表を聞いて興味を湧かせ、これからの日本の発展にも重要なものだと考えることができた。

・私はこれまで様々なところで研究発表の機会を得てきたが、今回のジュニア農芸化学会では全く触れられてこなかった点を数多く指摘され、ある程度厳しい意見をいただくことになるだろうとは思っていたが大変驚いた。その場ではどうにか対応できたものの、聞き慣れない用語が話に出たり考察の仕方を変えるべきだという助言をいただいたりと、農芸化学分野のスペシャリストだからこそできる視点だと感動した。いただいた意見や指摘はどれも欠陥を的確に突いたものであり納得できる一方で、今回で分かった課題を全て解決するのは非常に困難だと感じ、研究を仕事とする方々への尊敬がより深くなった。また、着眼点が面白いと評価してくださる方も多く、その点については自信になった。今回の経験は、正確な実験や検証をして可能性を多角的に考えた考察ができる力を身につけるための重要な糧になった。

2025-01-15T10:36:08+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2024グローバルサミット”Be a Bridge”(山形県教育旅行誘致協議会主催)が台湾の高雄市で3月12日~13日に開催され、高校2年次から6名の生徒が参加してきました。本サミットには県内3つの高校から19名の高校生が参加し、6日間の日程で台湾へ渡航し、現地高校生との研究発表やディスカッションをメインの活動としながら、ホームステイやホストファミリーとの現地の観光などを通して国境を越えた交流を楽しみました。

1日目の研究発表では “The Impact of The Picture Superiority Effect on Vocabulary Acquisition”, “Junior High School Ethics Classes Using Context Shifting- An Approach to Enhance Intercultural Understanding -“と題して2つのグループが英語でプレゼンテーションを行いました。

また2日目に行われたディスカッションでは、SDGsの中からグループごとにテーマを選び、目標実現のためのアイディアを話し合い、まとめたものを英語で発表したようです。参加者からは「はじめはとても不安だったけど、実際行ってみると現地の学生と交流するのがとても楽しかった!」「お店などで日本語が通じることに驚いた。」などという感想が聞かれました。今回参加した生徒たちは、この経験を通して国際的なものの見方や考え方を養い、今後の学校生活や進路選択にも生かしてくれることと期待しています。

2025-01-16T11:48:55+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

令和6年1月26日㈮、27日㈯、秋田県秋田市にぎわい交流館AUを会場にして令和5年度東北地区サイエンスコミュニティ研究校発表会が開催されました。本校から高校2年次の4人が参加し、探究活動の成果を発表してきました。

1日目は3階の多目的ホールで口頭発表をおこないました。参加16校から発表がありました。本校生は10番目に「セイタカアワダチソウの持つ毒性に

2日目は2階展示ホールでポスターセッションを行いました。参加16校から28のポスターセッションがありました。本校生は「身近な熱を直接電気に。~夢の発電の実現を目指して~」という題で作成したポスターの前で研究内容を説明しました。大勢の人が訪れる中、上手に説明していました。

今年度は口頭発表とポスターセッションの2分野で発表がおこなわれました。参加した4名は充実した発表をおこなう事ができました。

【生徒の感想】

東北のSSH校が集まっているだけあって、発表を一度聞いただけではなかなか理解できないような専門性の高いことを探究している所が多かった。7分という制限時間に入り切らないほど濃い内容の研究ばかりで、それでも質疑応答でうまく返しきれないことがあるなど、実験の試行回数や多角的な視点の重要性も再認識させられた。また、同じような内容の研究をしている班と知り合い、情報を交換できたことも良い経験になった。

東北サイエンスコミュニティを通して、たくさんの科学好きや研究活動に熱心な人と交流し合うことができた。他校の研究はテーマがとても興味深いだけでなく、研究方法や考察の仕方などがユニークなものが多くて、大きな衝撃を受けた。また、自分たちのポスター発表においては、他校の生徒の皆さんからの質問や大学から来てくださった先生方からのアドバイスなどをたくさんいただき、自分たちの研究への理解が更に深まった。新たな課題が見えてきて、今後の具体的な研究方針を定めることに繋がったと思う。今回のこの貴重な機会で新たに知ったことや研究について学んだことを、今後の自分たちの探究活動に活かしていきたい。

2025-01-15T10:39:29+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

1月27日(土)に兵庫県立豊岡高等学校主催の「豊高アカデミア~探究・課題研究発表会~」へオンラインにて参加しました。本校からは2名の生徒が”Junior High SchoolEthics Classes Using Context Shiting – An approach to Enhance Intercultural Understanding -“ (コンテクスト・シフティングを用いた中学道徳の授業~異文化理解を進めるために~)というテーマで、全て英語による発表・質疑応答を行いました。海外からもタイとアメリカからの参加チームもあり大変有意義な発表会となりました。本校の生徒たちも質問などに積極的に対応しており、今後の研究に弾みがついた発表会となりました。

2025-01-15T10:39:54+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2023年12月23日(土)、宮城教育大学において開催された2023年度ユネスコスクール北海道・東北ブロック大会に発表者として本校高校2年次生3名と、見学者として高校1年次生3名と中学3年生1名の計7名が参加しました。ユネスコスクールに加盟する北は北海道から南は福島までの小学校、中学校、高校の各校代表生徒が集い、日頃の探究型学習・課題研究の成果発表をプレゼンテーション形式で行いました。本校からは「旅行者にも働く人にも愛される観光地を目指して~COMTOLプロジェクトin蔵王~」というタイトルで高校2年次3名の生徒が、観光を核とした街づくりをテーマに研究発表をしました。3人の発表の中では前のグループの発表を聞いて話が繋がるように直前に原稿を少しアレンジしたり、参加者に質問をして注意を引き付けたりして、工夫されたプレゼンテーションで会場を盛り上げました。普段あまり聞く機会のない小学生や中学生によるレベルの高い研究発表にも触れ、研究の新しい視点も得たようです。また、見学にきた高校1年次生や中学3年生にとっては、今後の探究活動や生徒会活動でも生かせるアイディアを得たようでした。

2025-02-10T10:20:27+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

令和5年12月17日(日)に東京都国立オリンピック記念青少年総合センターにおいて、2023年度全国高校生フォーラムが文部科学省・国立大学法人筑波大学の共催で開催されました。日頃の学習や課題研究の成果を発表し、意見交換することで、グローバルな社会課題に対する見識を深める場として設けられているこのフォーラムでは、ポスター発表、質疑等すべてが英語で行われます。今年度本校からは初めて2名の高校2年次生が参加し、Junior High School Ethics Classes Using Contxt Shifting – An Approach to Enhance Intercultural Understanding – というタイトルで、異文化感受性を発達させるための中学校道徳の授業についての研究発表を行いました。残念ながら入賞はなりませんでしたが、全国から100校以上の高校が参加する中、堂々とポスター発表をし、英語での審査員からの質問にも臨機応変に対応していました。今回参加した2名の生徒は研究内容を深化させることに加え、限られた時間の中で効果的に英語で伝える方法も学んだようです。また、全国の優秀な研究に触れ、さらに今後の活動への意欲が高まったようでした。

2025-01-16T11:50:36+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

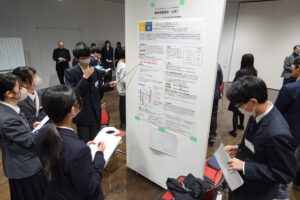

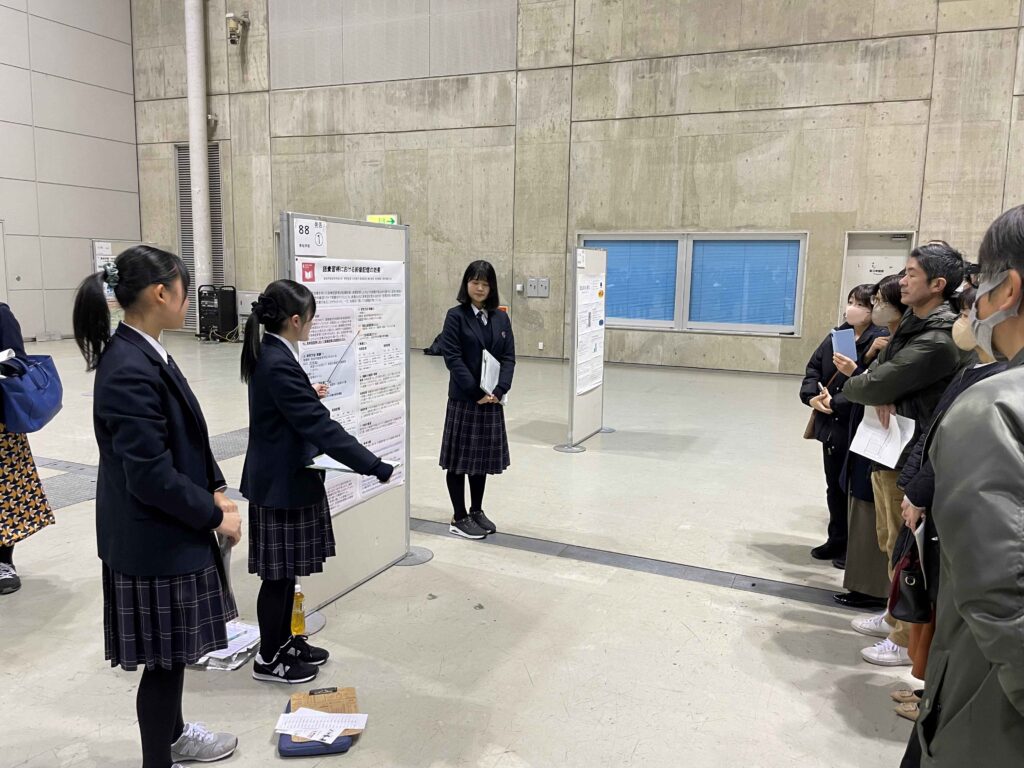

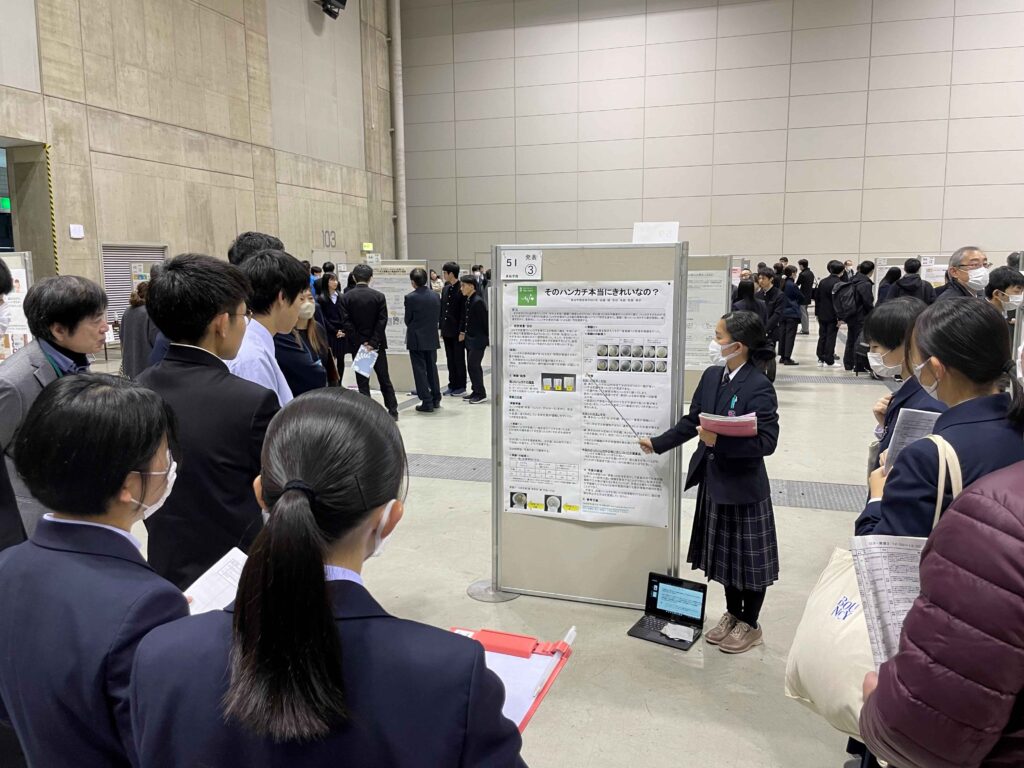

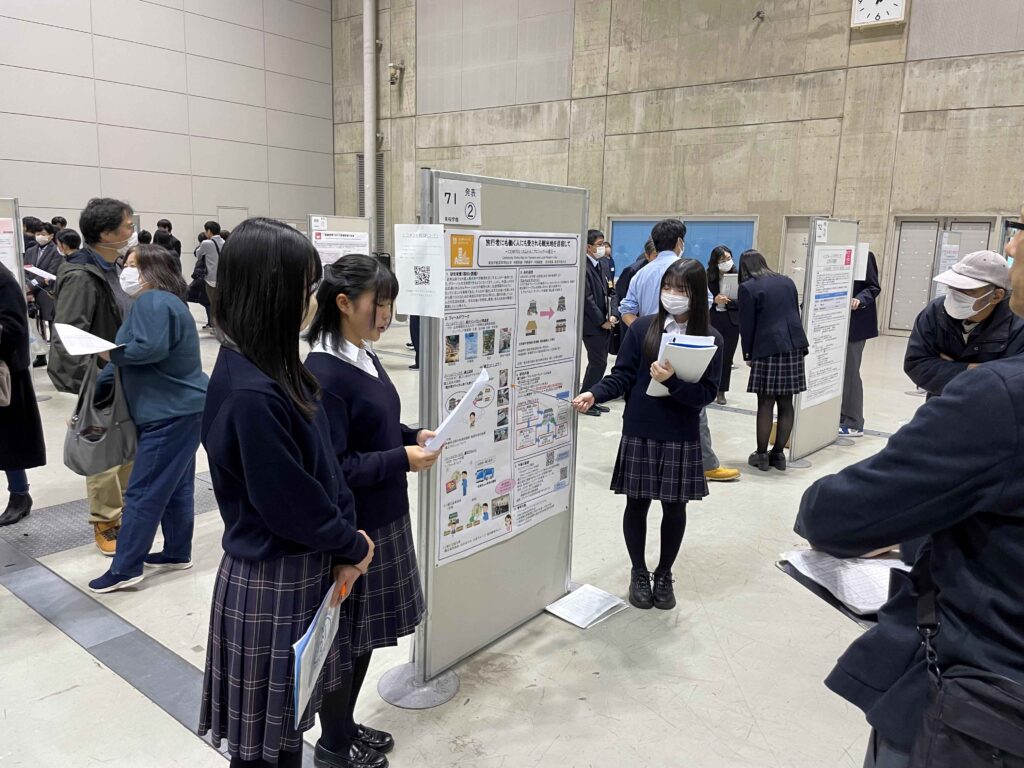

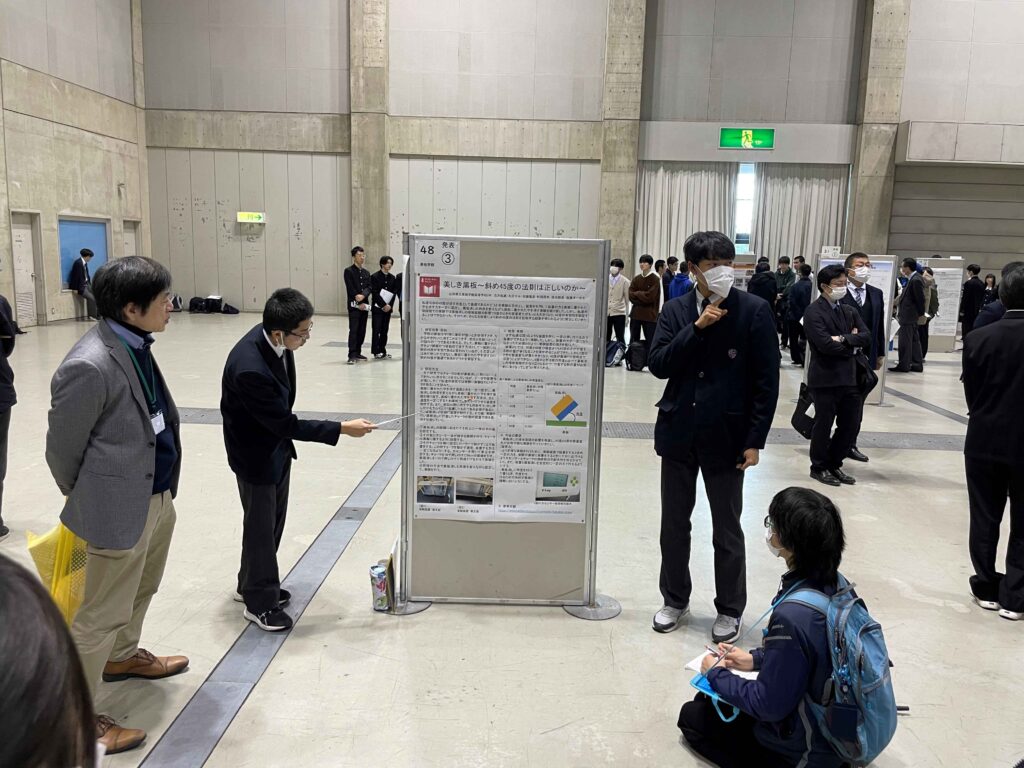

令和5年12月16日(土)に山形国際交流プラザ山形ビッグウイングにて、令和5年度山形県探究型学習課題研究発表会が山形県教育委員会と山形県高等学校文化連盟科学専門部の主催で開催されました。

本校からは科学専門部の部に1テーマ、一般の部に2年次のSS総合探究Ⅱの中間発表会を経て選ばれた7つの代表グループが参加して発表を行ってきました。当日は、それぞれのグループが熱の入った発表を行い、多くの観衆を集めていました。

その中で、科学専門部の1つのグループが県2位に相当する優秀賞を、一般の部の1つのグループが県2位に相当する山形大学小白川キャンパス長賞(文系部門)を受賞することができました。また、一般の部の物理・化学部門と生物・地学部門の2つのグループが優良賞を受賞することもできました。

これを弾みにして、東桜学館高校全体として成果発表会やその後の各種発表会に向けてさらに努力を続け、より良い研究発表になるように期待しています。

〇優秀賞 科学専門部の部 「身近な熱を直接電気に。 ~夢の発電の実現を目指して~」

〇山形大学小白川キャンパス長賞 文系部門 (社会科学・人文科学・国際部門) 一般の部 「語彙習得における画像記憶の効果」

〇優良賞(物理・化学部門) 一般の部 「ダイコンの皮からCNFを取り出し、ポリ袋の代替品を作成する」

〇優良賞(生物・地学部門) 一般の部 「そのハンカチ、本当にきれいなの?」

科学専門部の部 「身近な熱を直接電気に。 ~夢の発電の実現を目指して~」

一般の部 社会人文部門 「語彙習得における画像記憶の効果」

一般の部 物理・化学部門 「ダイコンの皮からCNFを取り出し、ポリ袋の代替品を作成する」

一般の部 生物・地学部門 「そのハンカチ、本当にきれいなの?」

一般の部 生物・地学部門 「セイタカアワダチソウの持つ毒性について」

一般の部 地域課題部門 「旅行者にも働く人にも愛される観光地を目指して

一般の部 地域課題部門 「パッケージの工夫による売上の増加」

一般の部 物理・化学部門 「美しき黒板ー斜め45度の法則は正しいのかー」

2025-01-15T10:43:46+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

「21 世紀の中高生による国際科学技術フォーラムSKYSEF2023)」は今年久しぶりに対面での開催を8月下旬に予定していましたが,台風の影響で延期され,先日事前提出していたポスター発表の動画を元に受賞者が決定しました。SKYSEF2023は静岡北高校が主催し,イタリア,台湾,タイを含む17校が参加する国際フォーラムで,発表や質疑などは全て英語です。口頭発表は日程がずれたために本校からは不参加となってしまいましたが,ポスター発表で参加した1年生の縄優颯さんと土田美桜さんが,月山の瑪瑙を着色し,新しい岩絵具を製作する研究で,58本の中で2位に相当するExcellence Awardを受賞しました。

SKEYSEF2023受賞結果ホームページ:https://sites.google.com/view/skysef2023/award

2025-01-16T11:51:30+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校