10月18日(水)に水沢高校での中間発表会に参加してきました。本校は2名の生徒(2年次)が「セイタカアワダチソウの毒素について」というタイトルで発表してきました。また、発表はありませんでしたが1年次生3名も見学者として参加しました。中間発表会は、数学、物理、化学・地学、生物の4分野に分かれており、1年次生は興味のある分野に分かれて参加してきました。

生物分野では、初めに水沢高校の発表が2つあり、その後本校の発表がありました。スライドにまとめた内容を落ち着いて、要点を押さえて発表できました。研究内容をしっかり理解していることも伝わったと思います。発表後には、参加者の質疑応答と助言者の川原田先生(岩手大学准教授)のアドバイスがあり、メモを取りながら丁寧な応答をしていたのが印象的でした。また、すべての発表の後に、参加者全員でのフリートークの時間が設けられており、時間を忘れるほど大変盛り上がった交流になりました。

以下は生徒の感想です。

〇水沢高校に着いて、探究活動に熱心に取り組んでいることが分かりました。教室に向かう廊下に昨年のポスターがずらりと貼ってあり、どれもが興味深いテーマでかつ見やすいものに仕上がっていました。生物分野の発表(水沢高校)は、菌の増殖分析や植物の体内構造についてでした。細部に至るところまで研究しており、見ごたえのある発表でした。私たちの発表にも、今までにない視点で指摘され大変勉強になりました。(2年HM)

〇少し緊張もありましたが、雰囲気もよく、落ち着いて発表することができました。発表を終えて、大学の先生から実験の改善点や良かった点の助言をいただき、これからの実験での目標を立てるのにとても参考になりました。水沢高校の発表では、研究がうまくまとめられており、学べることがとても多く勉強になりました。(水沢高校の)生物の先生とも話ができ、とても興味のある発表だと言われてとてもうれしかったです。(2年WM)

〇それぞれの班によって、研究の進め方や行う実験が異なり、「なるほど」と思える学びが多かった。(1年ST)

〇意見交換が白熱し、水沢高校の方々から非常に参考になる意見や考え方を聞けた。(1年SS)

〇フリートークで話をして、様々な学問に興味を持っていて、知識も広く驚いた。「科学者の卵」や大学のイベントに参加しているそうで、僕も面白そうななものに参加してみたい。(1年KI)

2025-01-15T10:46:31+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

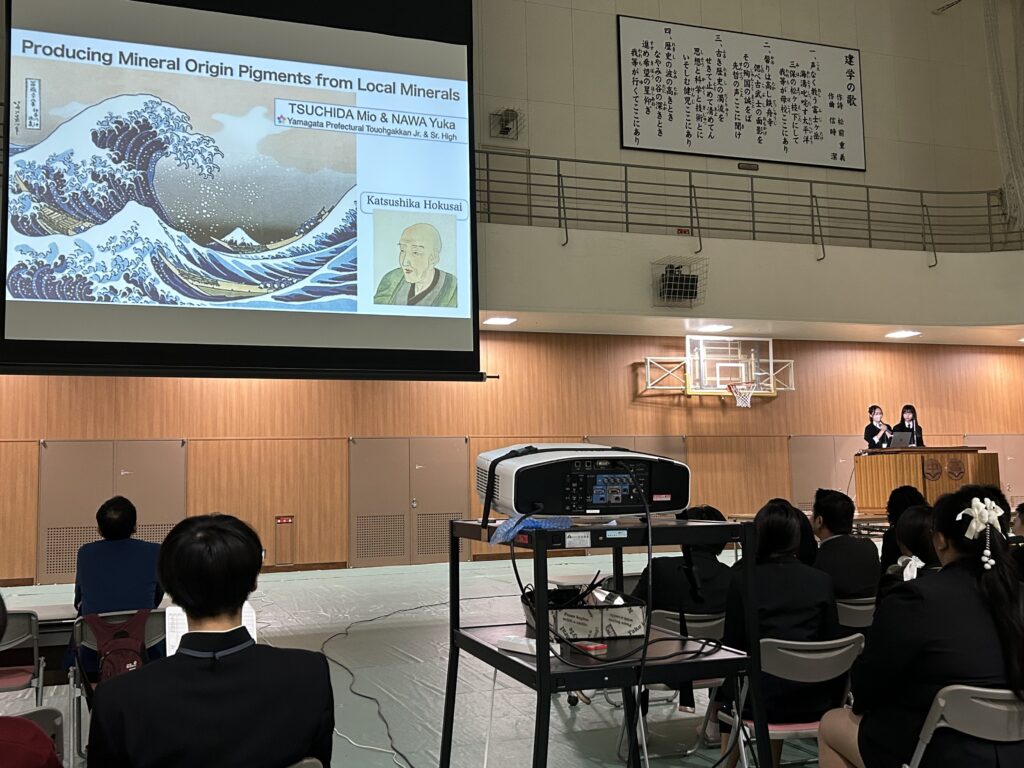

10月28日(土)に、タイ王国から参加の3校(Demonstration School University of Phayao, Paphayompitayakom School Taksin University, Mahasarakham University Demonstration School)、新潟県立新発田高等学校、兵庫県立豊岡高等学校の生徒も参加した東海大学付属高輪台高等学校SSH成果発表会(International SSH Presentation Seminar 2022)に、本校1年次の縄優颯さんと土田美桜さんが英語による口頭発表で”Producing Mineral Origin Pigments from Local Minerals”を発表してきました。タイからは3つの学校合わせて約150名の生徒が参加していることもあり、発表と質疑は全て英語、見学したポスター発表も高輪台高等学校の文系発表以外は全て英語でした。そんな発表会でも、本校の2名は1年生であることに驚かれるほど立派な発表ができました。

2025-01-16T11:53:07+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

10月18日(水)にSSH校である県立酒田東高校の課題研究中間発表会がありました。本校から発表者7名(ポスター発表2本)と見学者6名(探究部)で13名の生徒が参加してきました。

酒田東高校では、本校のほかに鶴岡南から2本、酒田西から2本の発表があり、また見学者として地元の中学生や大学生の参加があるなど、とても活気のある発表会でした。本校生徒にとって外部で発表することは今回が初めてでしたが、大きな声で堂々と発表し、質疑応答にも丁寧に受け答えを行っていました。生徒は、このような場数を踏むことな大切さを感じたようでした。

本校代表として発表した生徒(全員高校2年次生)

山科ゼミ「ダイコンの皮からCNFを取り出し、ポリ袋の代替品を作成する」藤平恭子さん、泉椿咲さん、和田小紋さん、奥山徳喜くん

間宮ゼミ「旅行者とそこで暮らす人々にとって魅力ある/満足度の高い街づくりin蔵王」村岡結愛さん、今野莉緒さん、丹野櫻子さん

2025-01-15T10:48:36+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

一般社団法人CREATION DRIVE SUPPORTED by 株式会社CURIO SCHOOL主催の「MONO-COTO INNOVATION2023」に中学3年 森谷条治さんが参加し、所属のチームがこの度、第2位に入賞しました。7月31日(月)から8月4日(金)の4泊5日のプログラムで、今年度は、500名を超える応募があり、選考を通過した中学生・高校生80名が全国から集まり、合宿形式でデザイン思考を活用しながら革新的なアイデア創造に挑戦しました。参加者は4人1チームになり、プロのデザイナーやエンジニアによるメンタリングを受けながらアイデア創造に取り組みました。本校の探究学習である「未来創造プロジェクト」でも中学1年からデザイン思考を学んでいます。これまでの学びが生きた嬉しい活躍となりました。

2025-01-15T10:52:44+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

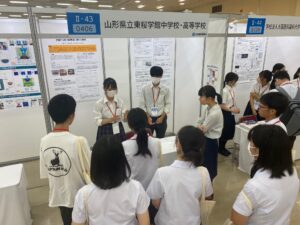

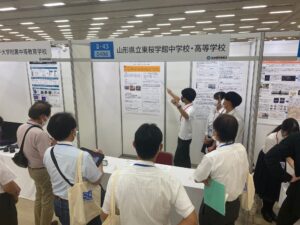

令和5年8月9日(水)と10日(木)に、兵庫県神戸市の神戸国際展示場にて行われた「スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会」に発表者高校3年生4名と見学者高校1年生2名の生徒が参加しました。今年度は新型コロナウイルス対策が多少緩和され、参加生徒の保護者の入場もある中で、国内約220校が一堂に会した発表会となりました。

本校からは、『伸縮する折り紙構造』について研究していたチームが参加しました。生徒たちは、校内での発表のみならず、東北地区サイエンスコミュニティ研究校発表会や他県のSSH校における成果発表会などで経験を積み、その都度助言を頂きました。また、本校と連携協定を結んでいる山形大学理学部の栗山恭直教授の協力もいただき、研究を深めてきました。

当日は、多くの参加者の方から様々なアドバイスや講評をいただきました。また、参加生徒は、他校の生徒の発表を拝聴する際も、発表者の説明に聞き入り、積極的に質疑を交わしていました。最後には、質疑で物足りず持論をぶつけて熱く議論する生徒もいました。やはり発表会は、オンラインなどではなく、対面で直接コミュニケーションを図るところに醍醐味があると実感する2日間でした。

2025-01-15T10:54:08+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

タイ王国で13回目の開催となったSCiUS Forum(https://sciusforum13.satit.up.ac.th/page/about)は、タイ国内の16の大学、19の学校が参加しての科学、技術、研究、イノベーションに関する研究発表と協働学習の大規模なフォーラムです。今年は5月2日から5日まで開催され、日本からも本校を含めた4つの高校が初めて招待されました。本校からは2年次の成果発表会で選出された、高校3年次の大井真君、加藤美羽さん、黒澤佐保さんがポスター発表で”Developing an AI Program to Read Human Emotions from the Eyes”を、口頭発表で清水紘輔君が”Possibilities of Using Binaural Audio in Vocabulary Learning”を発表しました。タイの高校生がとても興味を持って聴きに来てくれたため、ポスター発表は2時間ずっと発表と説明、写真撮影に追われ、口頭発表では審査員の方々が時間を延長して説明に聴き入ってくださいました。

2千人ほどが集まる開会式で始まる初日は、特別講演、ポスター発表と歓迎会、二日間に及ぶ口頭発表、最終日の午前中はそれぞれの生徒が興味のある学習活動に参加し、午後は表彰と閉会式、晩餐会とかなり充実したプログラムでした。タイの高校生の研究発表は英語で行われ、どれも大学・大学院レベル。表彰式の盛り上がりからも各大学がその附属高校を相当指導している姿が窺われました。

学術的な学びはもちろんですが、参加した日本人高校生達は、タイの高校生たちとの交流からも多くの気づきを得た様子で、日本人生徒の案内役をしてくれたパヤオ大学附属学校の生徒達との別れはとても悲しかったようです。ぜひ大学やその先の研究を通じて、また会えることを願っています。

2025-01-16T11:57:56+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

3月26日(日)、27日(月)つくば国際会議場にて、つくば Science Edge 2023が行われました。

英語ポスタープレゼンテーション「Effects of binaural audio on English vocabulary learning」

日本語ポスタープレゼンテーション「Python を用いた家庭での除雪経路の最適化」

「目から感情を読み取る AI のリアルタイム化」

各発表とも審査員や他校生からの質問にも熱心に答えていました。台湾からの発表も多くあり、日本語での発表であっても台湾の高校生に向けて英語で説明し質疑応答する場面もあり、生徒たちは英語で対話できることの重要性を改めて感じていました。

【生徒の感想】専門としている方々が多くいて、外部の方々とディスカッションを重ね、自分に足りないものや的確なアドバイスを多くいただける貴重な機会になりました。また、ポスターの作り方やプレゼンテーションの仕方の勉強にもなりました。自分の研究をより良いものにするために、探究部での残りの部活動に精進していきたいと思います。

2025-01-16T11:58:42+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2月9日(木)にSSH校である県立鶴岡南高校の「鶴南ゼミ」成果発表会がありました。本校からは以下のポスター発表2本で7名の生徒が参加してきました。

「目から感情を読み取るAIのリアルタイム化」

「伸縮する折り紙構造に関する研究」

鶴岡南高校には、本校のほかに鶴岡北・酒田東・羽黒と地元の学校もたくさん参加していました。そのなかで本校生徒は堂々と発表し、質疑応答にも丁寧に受け答えを行っていました。生徒は、このような発表会の場を通して、交流することの大切さを感じたようでした。他校を訪問しての発表会は今年度はこれで最後となりますが、このような機会は来年度もできるだけ多く設けますので、新高校2年生にも、質の高い課題研究をおこなってほしいと期待しています。

2025-01-15T11:22:43+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2023年2月7日(火)、8日(水)に台湾高雄市の国立科学工芸博物館をメイン会場に、ハイブリッドで開催されたグローバル・サミット”Be a Bridge” (主催:山形県教育旅行誘致協議会, 学校法人九里学園高等学校, 公益社団法人山形県観光物産協会)に高校2年次の戸津煌君、西塚ゆうさんの2名がオンラインで参加しました。このサミットには高雄市立中山高級中學をはじめとする台湾の4校、山形県内4校が参加しています。本校からは、SSH成果発表会が8日に開催されたため、7日の研究発表のみオンラインで参加し、”Factors in Teacher’s Voices that Induce Sleepiness in Class (授業で眠気を誘発する教員の声の要因)”と題した研究を英語で発表し、発表後には質問や感想をたくさん頂くなど、大きな反響を頂きました。二人によると、教員の声と眠気には、1/fのゆらぎは関係がなく、滑舌の良し悪しと声の質(冷たくて柔らかいと感じる声)には有意な相関があったそうです。国や文化を超えて多くの関心を集めた研究発表となりました。

2025-01-16T11:59:15+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2月5日(日)東京都立戸山高校で行われた第11回生徒研究成果合同発表会に本校2年次生7名が参加してきました。

発表会は、ポスター発表171テーマ(戸山高校119テーマ、他校52テーマ)と口頭発表30テーマ(戸山高校16テーマ、他校14テーマ)とで時間を分けて行われました。発表会には、東京都内はもちろん、全国のSSH校からも多数の参加があり、戸山高校さんの助言者・メンターの方も非常に多く、大規模な生徒発表会で大変活気がありました。

本校は、口頭発表に物理分野で「伸縮する折り紙構造に関する研究」、情報分野で「Pythonを用いた家庭での除雪経路の最適化」のテーマで発表を行いました。

参加した生徒たちは、2週間前に東北サイエンスコミュニティ研究発表会でも発表しており、そのときよりもさらに発表内容も工夫して発表していました。また、他校生との質疑応答を通して、研究に足りない部分を知り、また同じ分野に興味のある高校生と交流することで研究への熱意をさらに燃やしていました。

戸山高校周辺には、早稲田大学理工学部などの大学や学校があり、短い時間の滞在となりましたが、東京の学生の街という雰囲気も感じることができました。

2025-01-15T11:23:35+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校