「全国高校生マイプロジェクトアワード2021」山形県サミット が、1月22日(土)、オンラインで開催されました。山形県サミットは、昨年に続き2回目の開催で、今年度は県内の高校から31プロジェクトのエントリーがありました。

本校からは、高校2年生1チームがエントリーしました。

同じグループの高校生のプロジェクトにも大いに刺激を受けたようです。今後のさらなる探究に期待したいと思います。

マイプロジェクトアワードについては、こちらをご覧ください。

https://myprojects.jp/

2025-02-07T09:34:18+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

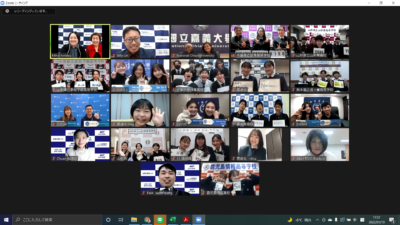

2022年1月19日(水)、台湾の中原大学の大学生、文教大学付属高等学校の皆さんといっしょに、英語によるオンライン討論会を行いました。

これは、台湾の大学との連携協定提携校を対象として開催されたもので、今回のテーマは「地球温暖化」。熊本県、宮崎県、鹿児島県、東京都、千葉県、山形県の10校の高校生と台湾の大学生が、5つのグループに分かれて、英語により地球温暖化について討論しました。

他県の高校生、台湾の大学生と楽しく交流することができました。また、普段は使わない温暖化に関する専門的な英単語を使ったり、さまざまな考えを聴いたりするなど、学びの多い討論会となったようです。

2025-02-07T09:34:59+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

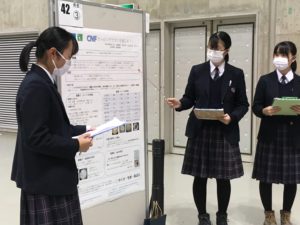

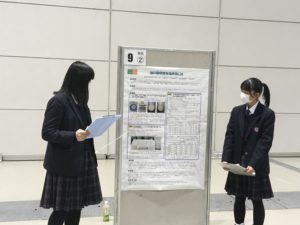

12月18日(土)山形国際交流プラザ山形ビッグウイングにて、令和3年度山形県探究型学習課題研究発表会が山形県教育委員会および県高等学校文化連盟科学専門部の主催で行われました。

科学専門部の部に1テーマと、2年次のSS総合探究Ⅱから一般の部に4テーマが参加し、ポスター発表を行いました。手持ちの資料を用いながら発表を行うなどの工夫をする班もみられ、各発表とも審査員や他校生からの質問にも熱心に答えていました。

質疑応答を通して、今後の探究活動を進めていくための助言をたくさんいただくことができ、よい機会となりました。また審査の結果、以下の2つのテーマが受賞となりました。

〇優秀賞 一般の部 物理・化学分野「油の保存性を高めるには?」

〇優秀賞 一般の部 数学・総合科学分野「CNFラッピングでゴミを減らそう!」

一般の部 数学・総合科学分野 CNFラッピングでゴミを減らそう!

一般の部 物理・化学分野油の保存性を高めるには?

一般の部 生物・地学分野 土壌改良における廃チョークの有用性

【一般の部】社会科学・人文分野 高齢者の生きづらさを緩和するのはどのような街か

【高文連科学専門部の部】生物領域 ヤノウエノアカゴケの土壌・水中における生育の調査

2025-01-15T11:37:02+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

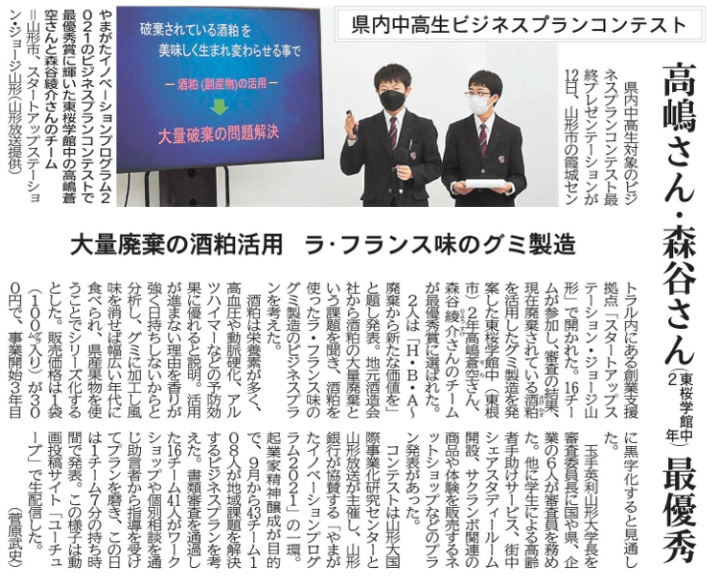

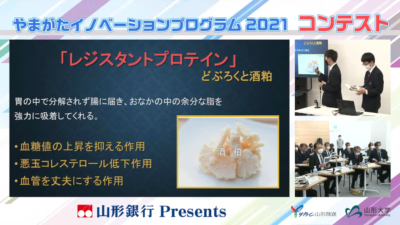

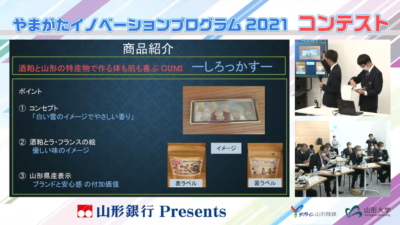

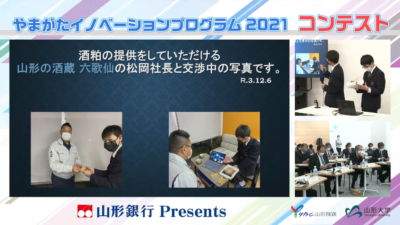

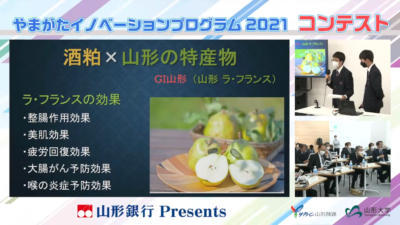

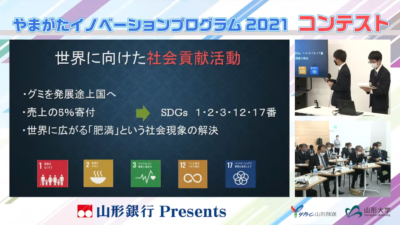

県内中高生を対象にした「山形イノベーションプログラム」のビジネスプランコンテストにおいて、最優秀賞を受賞した高嶋蒼空さんと森谷綾介さんの研究内容が12月14日の山形新聞に掲載されました。

また、12月14日(火)のYBCラジオ「ゲツキンラジオぱんぱかぱーん」に生出演し、アナウンサーから繰り出される学校生活や今回取り組んだ活動の内容、将来の目標などに関する質問に落ち着いて答えていました。

2025-02-10T10:35:45+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

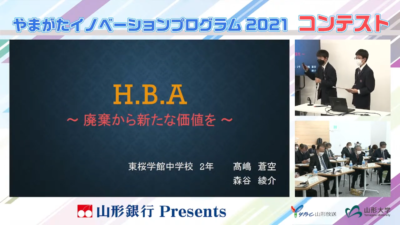

12月12日(日)、霞城セントラルを会場に、県内中高生を対象にした「山形イノベーションプログラム」の最終審査が開催され、本校から出場した中学生3チームの中から2チームが、見事、最優秀賞と優秀賞を受賞しました。

コンテストの模様は、次からご覧いただけます。「やまがたイノベーションプログラム2021 ビジネスプランコンテスト」(YouTube)

次は、昨年の「やまがたイノベーションプログラム」を紹介したビデオです。

https://www.youtube.com/watch?v=m7cJRpE8qpI

最優秀賞 「H.B.A~廃棄から新たな価値を~」 髙嶋蒼空さん 森谷綾介さん

※最優秀賞を受賞した2名が、12月14日(火)14時20分頃のYBCラジオ「ゲツキンラジオぱんぱかぱーん」に出演します。

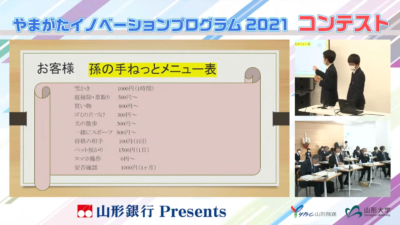

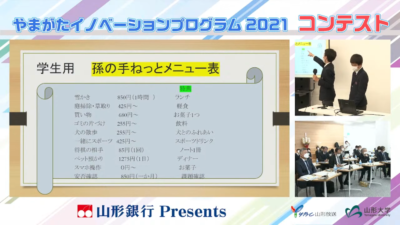

優秀賞 「孫の手ねっと~地域の若者が支える~」 中村亘さん 井上遙さん

※このプランは、令和4年3月17、18日東京都神田明神ホールで開催されるビジネスコンテストの全国大会(テレコムサービス協会主催)の出場権を獲得しました。

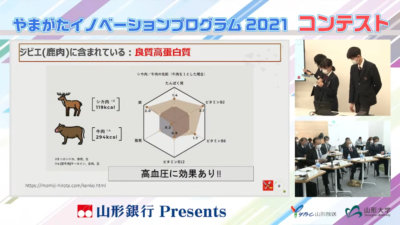

「いつまでも元気でいっぺ‼︎ 健康促進プログラム」 奥山侑紀さん 木下真遙さん 藤平恭子さん

2025-02-10T10:35:55+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

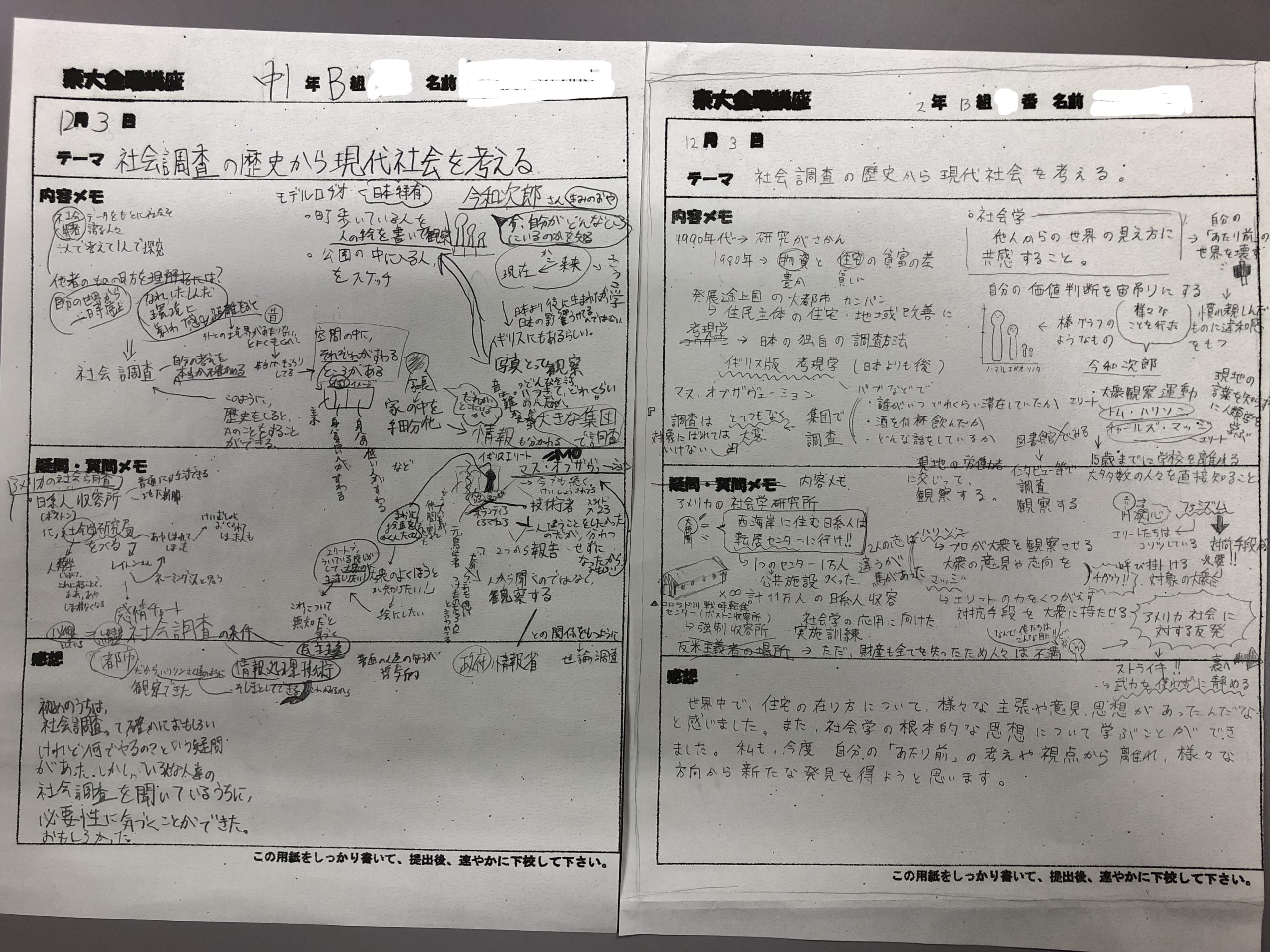

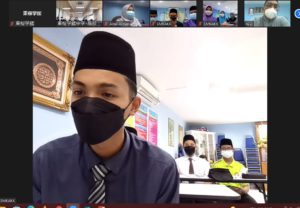

12月3日(金)に,今年度後期8回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴しました。今回は「社会調査の歴史から現代社会を考える」と題し、祐成保志先生(東京大学 文学部 人文学科 社会学専修課程・准教授)がご講演くださいました。高校1年次46名,中学2年生3名,1年生4名が参加し,社会学で調査の活用が飛躍的に拡大した20世紀半ばに焦点をあて,社会の見え方がどう変わったか,そして社会調査を可能にする条件とは何かを考える機会となりました。今年度の校内での当講座開催は今回で終了となります。今年は中学生が参加するようになり,また何度も試聴する生徒が増えました。来年度もまた多く生徒が学びの場としてくれることを期待しています。

2025-01-16T12:07:30+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

本校は,ユネスコスクールのネットワークを通じ,昨年度からマレーシアのボルネオ島,サバ州にあるSMKA Kota Kinabaluとの交流をしていくことになっていました。しかし,その交流開始式がコロナの影響により延期され,希望者同士のメールのやり取りは既に始まっていましたが,ようやく11月30日(火)に交流開始式が行われました。校長式辞の後,それぞれの学校の生徒代表挨拶,両校からそれぞれ花笠踊りとコーランの朗誦の披露があり,生徒同士の質疑応答を行なって,約1時間のオンライン交流を行いました。日本のマンガとアニメがマレーシアでも人気であったり,宗教について質問されるなど,生徒にとって意義深い交流を行えました。近い将来には,本校の研修旅行先にもなる予定であり,イスラム教の全寮制の学校という大きな文化的差異を超えた生徒同士の交流が楽しみです。

2025-01-16T13:33:28+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2021-11-30T15:22:25+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

11月19日(金)に、東京大学 教養学部 教養学科教授の清水 晶子先生による東大金曜講座が開催されました。

「AIDS危機からコロナ・パンデミックを見る」のテーマのもと、生徒からは

「当たり前だと思っている主観で判断してしまうと、被害が拡大したり、弱者に対してさらに偏見が生まれてしまうのだということが分かった。私たちが当たり前だと思ってしまっている視点が狭まり、勝手な視点から人を差別して、自分たちの行動を正当化して、人々の溝を広げてしまうと思った。」

「自分にとって都合の悪いことが起きると自分が属している多数派ではない少数派の人々のせいにし自分たちを守り、相手を批判して問題を解決させようとする人間の本能について知ることができた」という意見がありました。

2025-01-16T12:07:53+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

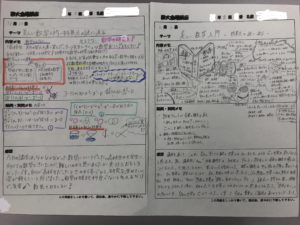

11月12日(金)に,今年度後期6回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴しました。今回は「美しい数学入門 ― 特異点の謎に迫る」と題し、伊藤由佳理先生(東京大学 国際高等研究所 カブリ数物連携宇宙研究機構・教授)がご講演くださいました。高校1年次32名,中学3年生2名,2年生10名,1年生7名が参加し,方程式で表せる図形に存在する特異点と呼ばれる点について,ジェットコースターやブラックホールを用いた解説を熱心に聞き入っていました。また高校1年次の生徒2名が質問し,伊藤先生に丁寧なご回答を頂きました。

<生徒の講義メモと感想>左から順に中学1年,中学3

2025-01-16T12:08:09+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

年,高校1年次2名分です。

年,高校1年次2名分です。