12月6日(金),後期第7回目となる東京大学主催「高校生と大学生のための金曜特別講座」の校内視聴を実施しました。今回は「言語と身体 ―コミュニケーションを支える様々な資源―」と題し,遠藤 智子先生(東京大学 教養学部 教養学科・准教授)がご講演くださいました。中学2年生が2名,3年生が1名,高校1年次14名が参加し,大講義室で視聴しました。

「日常の中のどの行動も『言語学』という視点から見れば意味があるものであることがわかった(高校1年生徒)」や「話し手に自信があるかどうかも視線に差異があり,身体動作は確実に言語と結びつきながらも,脳内の状態も表現することが個人的に面白かった(高校1年生徒)」など,コミュニケーションにおいて言語と身体がどのように協働するのか,を考える好機となりました。

今年度の校内視聴は今回で終了になりました。来年度も開講を予定していますので,奮ってご参加ください。

2025-01-15T09:59:15+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

本年度、2年次生が実施しているSS総合探究Ⅱの中で、昨年度の先輩から引継いだ「セイタカアワダチソウの将来的有用性」という研究テーマで、本校2年高嶋蒼空君、石井芙礼彩さん、廣谷真希さんの以上3名の班が、日本学生科学賞 山形県審査に6000字程度の論文を書き上げ出品しました。その結果、高校の部において、山形県の最優秀賞(県1位)を受賞することができました。今後の研究の成果に期待しています。

以下は読売新聞の記事(2024年11月13日)

2025-01-17T10:16:18+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

11月15日(金),後期第6回目となる東京大学主催「高校生と大学生のための金曜特別講座」の校内視聴を実施しました。今回は「身体のバネを活かすとは? ―力学から考える身体運動―」と題し,竹下 大介先生(東京大学 教養学部 統合自然科学科・准教授)がご講演くださいました。期末テストが近い日程にも関わらず,中学1年生が4名,2年生が2名,3年生が1名,高校1年次11名が参加し,大講義室で視聴しました。

「部活のトレーニングの質を向上できれば良いと,軽い気持ちでこの講義を受講したが,大学・高校の物理,現実世界に起こる事象の簡略化された図示など,自分がこれから学ぶことができる学問の楽しさに感動した(高校1年生徒)」や「運動中の腱に見られる共振が,建造物では橋を壊すこともあるということに驚いた(中学2年生徒)」など,力学の視点から「身体のバネ」を考える好機となりました。

次回は12月6日,遠藤 智子先生による「言語と身体 ―コミュニケーションを支える様々な資源―」を視聴します。今年度の校内視聴最終回になりますので,奮ってご参加ください。

2025-01-15T10:01:11+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

高校1年次が学校設定科目「SS健康科学」の授業の中で、令和6年11月11日、本校大講義室で、講義「食品成分の体に対する役割」を受講しました。

講師は、米沢栄養大学健康栄養学部健康栄養学科教授 佐塚正樹先生です。

講義の内容は、食品と食べ物と調理とは、栄養と栄養素、BMI(Body Mass Index)、食事バランスガイド、エネルギーとたんぱく質の関係、エネルギーとアミノ酸の関係についてです。食品成分、栄養素の役割はエネルギー源であり身体を造り維持する物質(特にエネルギーとたんぱく質の関係は大切)と教えてくださいました。

佐塚先生、お忙しい中、ありがとうございました。

[生徒の感想]

〇栄養という言葉の定義は、「どんな食べ物をどれくらい食べると健康に生きられるか」を考えることであるということが、印象的でした。エネルギーとたんぱく質を補給することを考えることが大切だと学びました。

〇医学的、数学的に食を通して健康な生活を送る方法(栄養学)であると知りました。これまで食べることに関心がなかったのですが、先生の講義を聞いて、数学を介して食や栄養学に関心を持つことができました。

2025-02-04T13:40:30+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

10月31日(金)に山形テルサで行われた第10回山形県高校生英語ディベート大会において、本校のESS部から出場した2チームがそれぞれ予選を全勝で勝ち進み、4年連続で同校対決の決勝戦を行いました。

今年の論題は”Resolved: That the Japanese government should abolish all nuclear power plants in Japan. (日本政府は,原子力発電所を全て廃止すべきである。是か非か)”で、Aチームの構成は(括弧内の数字は学年)は菅野珠有(2)、 柴崎 萌(2)、 齋藤優依(2)、中村亘之介(1)、三原慧大(1)、大越陸登(1) 、Bチームは縄優颯(2)、小松 佳奈(2)、半田瑞歩(2)、早坂美緒(1)、伊藤諒星(1)、大山詩心(1)でした。

予選は1、2回戦が抽選で行われ、3回戦からは勝敗に応じて同じ強さのチームが対戦するパワーペアリング方式で行われ、その後決勝戦と3位決定戦が行われました。1つでも負けると同校による決勝戦がなくなる緊張した1日でしたが、今まで準備してきたものをしっかりと出すことができたようです。なお、出場校は山形東、山形西、米沢興譲館、長井、致道館、酒田東、酒田西の本校を合わせた8校で、全国大会の権利を本校が獲得しました。

決勝戦は審査委員長の中央大学矢野善郎先生がコメントしたように、非常に接戦となり、優勝はAチームになりましたが、両チームのサマリーが最後まで5人のジャッジを悩ませる熱戦となりました。12月に開催される全国大会では部内選考後に1チームに集約、新チームで昨年の結果を上回れるよう、部員一丸となって取り組んでいきます!

2025-02-07T11:59:16+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

11月8日(金),後期第5回目となる東京大学主催「高校生と大学生のための金曜特別講座」の校内視聴を実施しました。今回は「クリスマスはいつ祝う?-コーカサスからみるキリスト教文化の多様性-」と題し,浜田華練先生(東京大学 教養学部 教養学科・准教授)がご講演くださいました。中学1年生が4名,2年生が5名,3年生が3名,高校1年次54名が参加し,大講義室で視聴しました。

「コーカサスのクリスマスは新年の祝い事でもあるということに驚いた。同じキリスト教でも,宗派によって祝う内容も日付も違うのが面白い。(高校1年生徒)」や「キリスト教だけでなく,イスラム教やヒンドゥー教,仏教など様々な宗教について調べてみたいと思った。(中学1年生徒)」など,クリスマスの受容のされ方を一例に,地域や宗派の違いによって多様な文化が形成されることを学びました。コーカサス地方という,生徒にあまりなじみのないと思われる地域の話題ではありましたが,クリスマスシーズンが近いためか,熱心に視聴する姿が見られました。

次回は11月15日,竹下大介先生による「身体のバネを活かすとは?-力学から考える身体運動-」を視聴します。奮ってご参加ください。

2025-01-15T10:01:39+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

中学1年生の関つばささんが、東北六県中学校英語暗唱大会において、3位に輝きました。関さんが選んだ題材は、チャップリンの代表作の一つである”Limelight”でした。落ちぶれた喜劇役者のカルヴェロと、突然足が麻痺して踊れなくなった若い女性テリーが、互いに励まし合うストーリーです。関さんは、出場を決めた8月から、3ヶ月にわたって日々の努力を重ね、英語の表現力と自信を磨いてきました。大会当日も、登場人物になりきって、堂々とした観客を惹きつける臨場感たっぷりの発表をすることができました。本校中学校では、東北大会に出場するのも初の快挙です。今後も、この経験を糧にさらなる成長を目指して挑戦してほしいと思います。

2025-02-13T11:07:27+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

10月25日(金),後期第4回目となる東京大学主催「高校生と大学生のための金曜特別講座」の校内視聴を実施しました。今回は「国難災害って何? 歴史から学ぶ巨大災害」と題し,目黒公郎先生(東京大学 生産技術研究所・教授)がご講演くださいました。中学1年生が6名,2年生が2名,3年生が1名,高校1年次16名が参加し,大講義室で視聴しました。

「人類が発展していく中で”共創”と”交易”が大事だと思いました(高校1年生徒)」や「災害はいつ発生するかわからないから死者をゼロにすることは難しい。でも、わからないならわからないなりの対策をとることで少しでも死者を減らすことにつながると思った(中学1年生徒)」など,日本の歴史上起こった災害と社会の出来事を関連させながら、当時の日本人はどのように行動したのか、昨今日本で頻繁に起きる自然災害にたいして日本はどうしていくべきかについて学びました。また、講座の最後には中高生に向けて「思い立った日が吉日、思ったらすぐ行動せよ」という熱いメッセージをいただきました。

次回は11月8日,浜田華錬先生による「クリスマスはいつ祝う?-コーカサスからみるキリスト教文化の多様性-」を視聴します。奮ってご参加ください。

2025-01-15T10:02:03+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

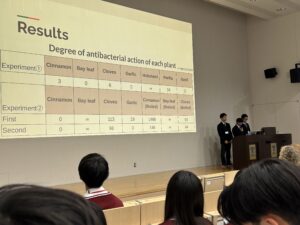

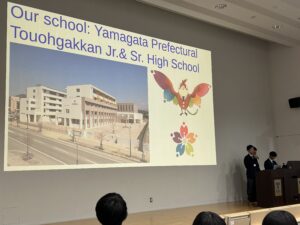

10月26日(土)、本校2年次生の渋谷水翔さん、中村亘さん、齋藤大寿さんの3名が、東海大学付属高輪台高等学校SSH成果発表会(International SSH Presentation Seminar 2024)に参加し、英語による口頭発表(“Easy Ways to Create a Disinfectant from Spices”)を行ってきました。この発表会には、タイからパヤオ大学附属校、マハーサーラカーム大学附属校の2校が併せて約150名参加している他、国内から新潟県立新発田高等学校と福井県立若狭高等学校からの参加がありました。参加校それぞれによる学校紹介に始まり、午前中は口頭発表、午後からはポスター発表が行われ、その質疑応答も全て英語で行われました。タイの生徒たちの研究のレベルの高さに驚きつつ、自分たちの研究に近い研究を行っている他校生徒との情報交換もでき、充実した研究発表になりました。

2025-01-15T10:02:29+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

10月16日(水)にSSH校である県立酒田東高校の課題研究中間発表会がありました。本校から発表者7名(ポスター発表2本)の生徒が参加してきました。

酒田東高校では、本校のほかに致道館から2本、酒田南から2本、酒田西から1本の発表があり、また見学者として地元の中学生の参加があるなど、とても活気のある発表会でした。本校生徒にとって外部で発表することは今回が初めてでしたが、大きな声で堂々と発表し、質疑応答にも丁寧に受け答えを行っていました。

本校代表として発表した生徒(全員高校2年次生)

紺野ゼミ「おいしい豆苗をつくる!~光とエチレンが豆苗に与える効果~」吉田舞央さん、高橋みずきさん、伊藤はみ菜さん、鈴木竣大さん

寒河江ゼミ「新庄まつりはなぜ続くのか」芦原章悟さん、鈴木菜々心さん、戸津珀さん

2025-01-15T10:02:58+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校