平成30年度(研究開発2年次)SSH研究開発実施報告書の内容です。

SSH関連カテゴリー: SSHお知らせ一覧

2月14日,1年次生を対象(進路希望が一致する2年次生3名も参加)とした講演会が開催されました。グローバル語り部派遣事業とは,国際的な視野の涵養を図り,地域や世界で活躍できる人材を育成することを目的にしており,県内の応募高校の中から選ばれて実現したものです。本校では,海外,それも北極圏や南極圏で研究を行い,国内外で高い評価と称賛を得ている国立極地研究所の田邊優貴子先生をお招きすることができました。文部科学大臣表彰の若手科学者賞受賞やソロプチミスト日本財団の女性研究者賞を受賞され,テレビにも多数出演されている先生の話を聴いた生徒たちは,非常に多くのことを学び,考えることができた講演会になりました。

[生徒の感想から]

[生徒の感想から]

今回の講演は、別の世界に行っているような講演でした。南極は、日本とは全く違う環境で、ペンギンやアザラシ、ブリザードなどの実際の映像を見て、本当にこんな世界があるのだと実感しました。音も風もない、人もいない所から、生き物の生死など、南極でしか学べないことがあるんだと思いました。小さい頃からの夢を失わず、叶えるため、いろんな所へ行き、経験し、自分の好きなことをしようという田邊さんの生き方はとてもかっこよいなと思いました。(J.S.さん)

今日講演に参加して、自分が考えていたことの小ささに驚かされました。極地という日常とかけ離れた環境の中で研究されている田邊さんのお話は、どれも興味深く、大変面白かったです。南極での実験や動物の生態観察など、普段は見ることができないものを見れたりできてよかったです。そうした研究を通して得た価値観などを聴き、特に「生きることは何なのか」という大きなテーマに触れることができました。アザラシのミイラや、迷い込んだアザラシ、その他の動物の生死を見てきた田邊さんだからこそ感じた思いは、今後の自分の生活にも深くかかわっていくと思うし、生物に将来かかわりたいという自分の志がさらに強くなりました。(H.N.君)

生き物を通した人間と野生生物の見えない掟のようなものや、生態系の進化など、南極、北極の大きさを知った講演でした。田邊さんの高校、大学時代の話を聴いて、まずは自分のしたいことは何か考えてみようと思いました。ただ好きなことをするのではなくて、自分が将来どうしたいのか考えるようにしたいです。そしてやりたいことをやらないままぐずぐずせずに、まずやってみたいと思いました。一度きりの人生、やらないまま後悔する人生ではなくて、チャレンジしてみて、大きく成長できる人生にしたいです。(S.I.さん)

平成31年2月7日に、山形大学にて山形大学との教育連携協定の締結にかかわる調印式が行われました。この協定締結は、高大接続を通して互いのカリキュラム等を有機的につなげ、探究的な学びの推進と教育の活性化を図り、次代を担う生徒・学生の資質向上に資することを目的としたものです。本校としては、これまでと同様に未来創造プロジェクト、蔵王自然観察実習、体験型実習講座等での大学の先生による指導助言を中核としながらも、新たに、高校生を対象とした特別講義の実施や今後の高大接続の在り方について検討を継続的に行っていくものです。また、この度の教育連携協定は、山形東高等学校、米沢興譲館高等学校についても高校ごとに同時に締結され、締結を行った高校間でも教育活動を行う上で連携協力しあうことなどを確認しました。

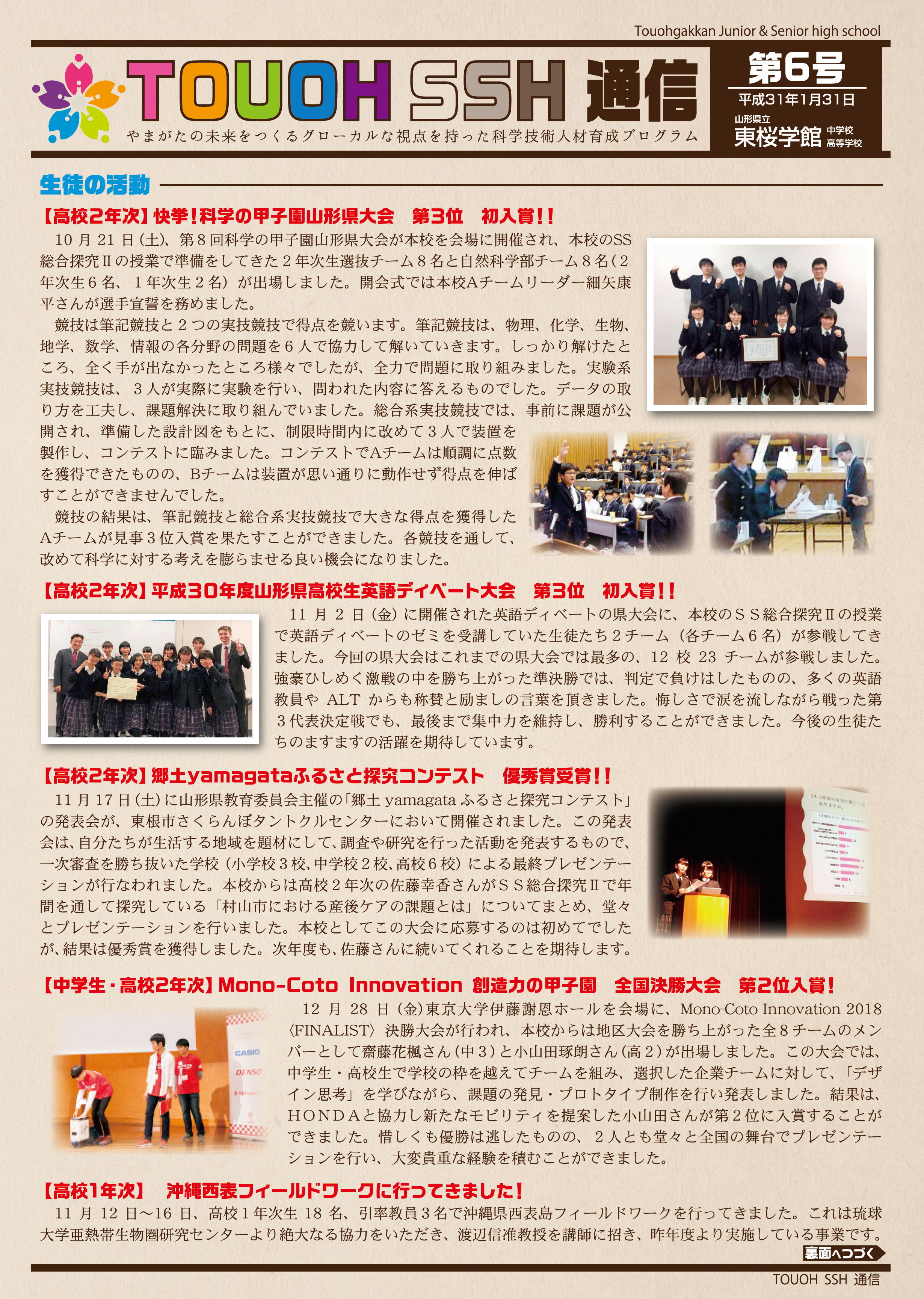

平成31年1月24日(木)~25日(金)、仙台市の日立システムズホール仙台を会場に、東北地区サイエンスコミュニティ研究校発表会が開催されました。本校からは、口頭発表1テーマ、ポスター発表2テーマの発表者2年次生9名、および見学希望1年次生12名の計21名の生徒が参加しました。

当日は、東北6県のSSH指定17校が一堂に会し、各校を代表とする研究発表を行いました。本校生徒も前日ギリギリまで準備した内容を、精一杯のプレゼンテーションを通して紹介し、活発な質疑応答が行われました。また、見学を希望した1年次生たちも他校の生徒さんから大変刺激を受けて、今後の自分たちの研究活動に意欲を燃やし始めたようです。発表を通して、研究の新たな課題や方向性を見出すことができた大変有意義な発表会でした。

平成31年1月12日(土)から17日(木)まで4泊6日で米国ハワイ州の火山の島、ハワイ島に海外研修に行ってきました。SSH事業の中で今回初めての取り組みであり、不安もありましたが、全員事故もなく、計画通り実施することができました。今回は高校2年生の希望者3人が参加、3か月前から何回も事前学習を重ね、火山・地質、植生、天文の3つの領域を中心に研修を実施しました。雄大なハワイ島の自然を目の当たりにし、普段の日常生活では決して体験することができない、貴重な経験をすることができ、知見を深めるとともに人間的にも成長して帰国しました。次年度はより多くの生徒に参加してほしいと思います。

研修の報告は、こちら を覧ください。(pdfで開きます)

12月28日(金)、東京大学伊藤謝恩ホールを会場に、Mono-Coto Innovation 2018〈FINALIST〉決勝大会へ、小山田琢朗さん(高2)が出場し、見事に第2位となり入賞しました。この大会の詳細は、下記ホームページよりご覧ください。

校種を越えた全国の仲間と協働して、人が抱える様々な困りごとを発見し、それを解決するためのアイデアを考え、そのアイデアを実際に企業と協力してプロトタイプ作りに挑戦しました。地区大会を勝ち抜いた全国8チームが出場し、小山田さんは、最終発表チームでした。

残念ながら優勝は逃したものの、全国の舞台でプレゼンテーションを行い、認めたもらうことが出来た大変貴重な経験になりました。

12月28日(金)、東京大学伊藤謝恩ホールを会場に、Mono-Coto Innovation 2018〈FINALIST〉決勝大会へ、齋藤花楓さん(中3)が出場しました。

中学生・高校生で学校の枠を越えてチームを組み、選択した企業チームに対して、「デザイン思考」を学びながら、課題の発見・プロトタイプ制作を行い発表しました。

なお、「デザイン思考」は、本校の未来創造プロジェクト(総合的な学習の時間の名称)に取り入れ、生徒全員が学んでいます。

決勝大会には8チームが出場し、トップバッターとしてのプレゼンテーションでした。

結果は第3位以内に入賞できませんでしたが、高校生と一緒にチームを組み、堂々と発表しました。よい経験となりました。

12月27日(木)、さくらんぼタントクルセンターを会場に行われた「数学チャレンジカップ in ひがしね」に初出場しました。

中学生の部は、中学2年生のみを対象としています。(昨年度もエントリーしましたが、インフルエンザ流行のため中止となりました。)

結果は以下のとおりです。おめでとう!

優 勝:14班 東桜学館中(九十・小椋・高橋若・松本)

準優勝:17班 東桜学館中(山本・早坂・工藤)

第3位:18班 東桜学館中(髙宮・安達・布川)

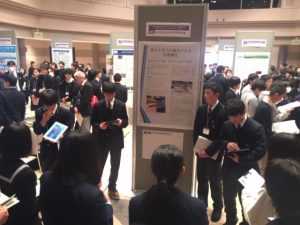

平成31年2月16日(土)にSSH課題研究「未来創造プロジェクト」成果発表会を開催いたします。午前の部は、一年間の活動成果を外部大会出場者・フィールドワーク(西表・ハワイ)参加者、課題研究代表者がプロジェクターを使って発表します。午後は高校2年次生徒全員によるポスター発表を行います。どうぞ本校にお越しいただき、御参観いただければ幸いです。

詳しくは以下の添付資料をご覧下さい。御参観の場合はメールまたはFAXでお申込み願います。