2月8日(水)に開催した「未来創造プロジェクト成果発表会」に関する記事が2月9日の山形新聞に掲載されました。

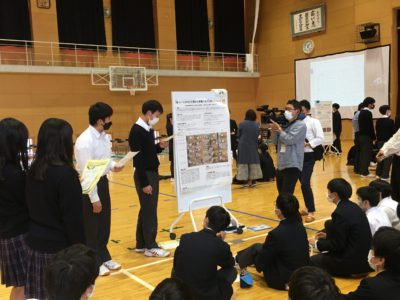

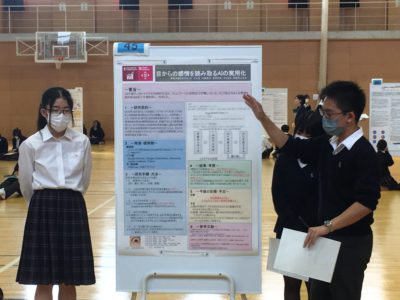

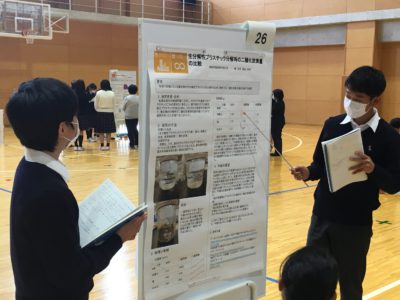

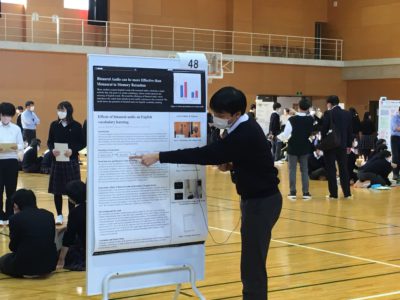

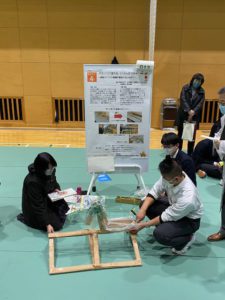

10月12日(水)本校アリーナにて、多くの方に質問や意見を頂いて研究改善を図る場および12月に行われる山形県探究型学習課題研究発表会の代表選考会と位置づけて開催しました。今年度も、山形大や県立保健医療大、東根市役所、県立博物館から11名の先生方を研究アドバイザーとして生徒の発表への助言をいただきました。また、県内外9校59名の教員・生徒にも参加いただきました。

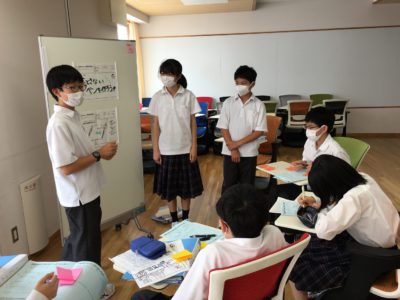

発表者(全79テーマ)は2つのグループに分かれて、各グループ4回の発表を行いました。発表を重ねるごとに、生徒たちは「どう話せば内容が伝わりやすい発表となるか」などを考え、工夫している様子が見えました。また、他校生徒の発表や積極的な質疑の姿勢に、生徒たちは刺激を受けていました。発表後には他校の皆さんとの生徒交流会も実施しました。お互いの学校の様子や自分が手掛けている研究テーマ、普段どんな風に課題研究に取り組んでいるのかなど話をして、とても活発に情報交換がなされ、有意義な会となりました。

発表参加校:村山産業高校、長井高校、鶴岡南高校、酒田東高校、岩手県立水沢高校、東海大学付属高輪台高校

(左から生徒発表、オンライン発表、生徒交流会の様子)

「3秒ルール」など探究活動の発表会 東根・東桜学館高 | YTS山形テレビ

“ 山形県東根市の東桜学館高校で行われている探究活動の中間発表会が行われました。

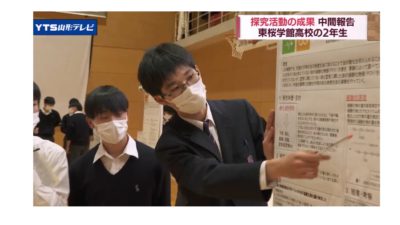

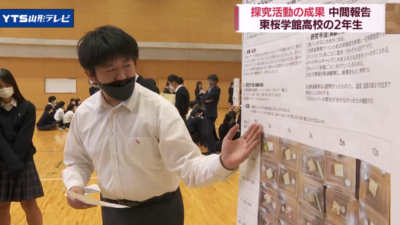

探究活動に力を入れている東桜学館で、中・高6年間を通して取り組む「未来創造プロジェクト」。発表をするのは、課題研究に いそしんできた高校2年生たちです。

「地面に落とした食べ物の『3秒ルール』は本当に意味があるのか」。

「ハエの脚の構造を応用して壁は登れるのか」など、独創的なものばかり。

彼らの熱弁に聞き入るのは、東桜学館の高校1年生や中学生に他校の生徒。さらには大学教授など、約500人が参加しています。

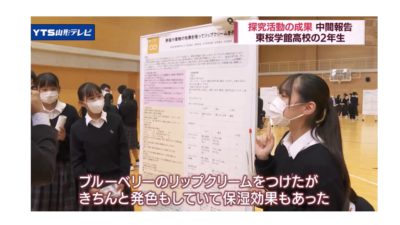

こちらの生徒たちのテーマは「野菜や果物の色素でリップクリームを作る」。コスメ好きが高じてブルーベリーや紫タマネギなどから製作をしたそうです。

発表を聞いた人からはこんな質問が。

【質疑応答】

「実際に付けてみた」

「付けてみました。ブルーベリーのリップクリームを付けたが、きちんと発色もしていて保湿効果もあった」

【生徒】

「(Q.ジェスチャーが良い)ありがとうございます」

「きちんと研究出来たことを伝えられ良かった」

「なかなか野菜本来の色を出せなかったのが難しかった」

「(Q.卒業式でこのリップを塗って出る)やってみたい」

生徒たちは、来年2月の成果発表会に向けて、仕上げの作業を進めるということです。”

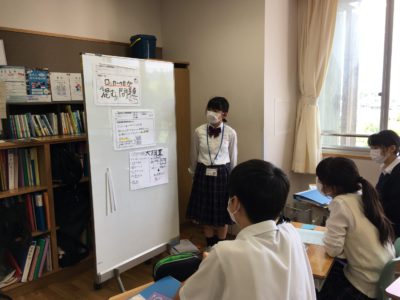

9月2日(金)の午後、中学校1~3年生の全クラスで「未来創造プロジェクト」の意見交流会を行いました。

当日は、助言者として東北芸術工科大学の柚木泰彦先生、渡部桂先生、柿田喜則先生、粟野武文先生をお招きし、それまで取り組んできた課題研究(探究活動)の成果を発表しあいました。

今後は、いただいた意見や助言を踏まえて課題研究のブラッシュアップを図りながら、2月8日(水)に予定されている「未来創造プロジェクト成果発表会」に向け研究を続けていきます。

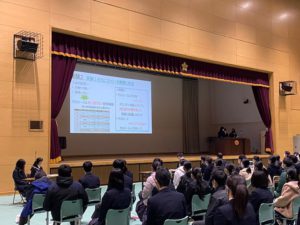

2月9日(水)に「未来創造プロジェクト」の成果発表会を開催しました。総合的な学習の授業の中で、中高6年間の計画で取り組んでいる探究活動です。

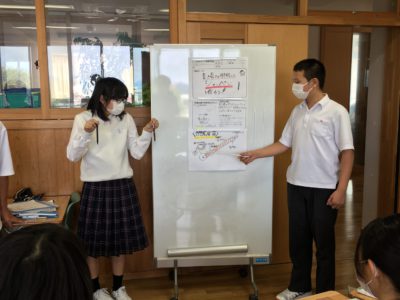

学年毎テーマのもと、1,2年生は課題探究、3年生は仮説研究を行います。1年生は、「身近なところからデザインする」というテーマで、デザイン思考をもとに、身の回りのことに目を向け、そこから見出した課題を解決するために調査したり、プロトタイプをつくったりして探究しました。2年生は、「やまがたの未来をデザインする」というテーマで、地域に目を向け、よりよくするために、私たちにできることは何かを考え、地域の人たちとのつながりを大事にしながら進めてきました。3年生は、「社会に貢献できる未来の自分をデザインする」というテーマで、自分の興味関心に基づいて、テーマを掘り下げて、リサーチクエスチョンを立てて、様々な手法を用いて仮説研究に挑戦しました。高校でも仮説研究を行います。

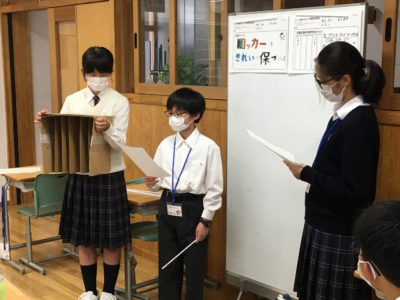

午前の部は、中高を交えた代表者の発表で、各学年代表3チームが発表しました。午後は、全チームが1チーム当たり10分間という時間の中で発表と質疑応答を活発に行いました。1年生33チーム、2年生36チーム、3年生43チームそれぞれが自分たちの課題に挑戦しました。

今年度は、新型コロナ感染症拡大の状況を踏まえ、オンラインにて東北芸術工科大学 柚木泰彦先生はじめ5名の先生方にご指導をいただきました。開校から6年間で積み上げてきた成果と課題を具体的にご助言いただきました。次年度さらにブラッシュアップしていきます。

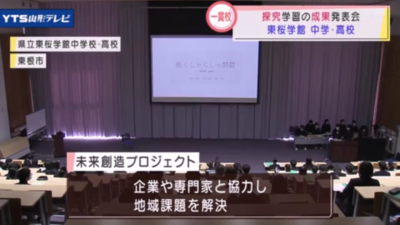

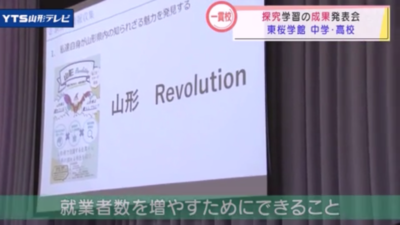

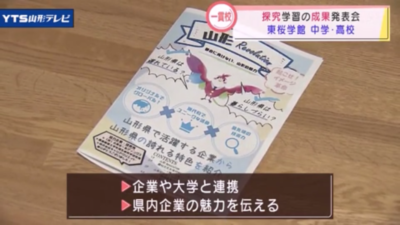

2月9日に開催した「未来創造プロジェクト成果発表会」をYTSニュースで取り上げていただきました。

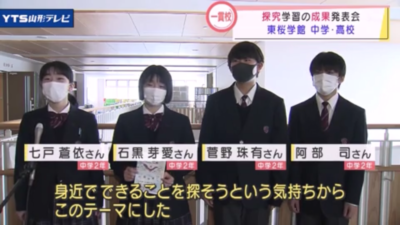

山形県東根市の中高一貫校で、探究学習の成果発表会が行われました。 県立東桜学館中学校・高校では、総合的学習の一環として地域課題の解決などに取り組んでいます。 9日、各グループが1年を通して取り組んできたプロジェクトの成果を発表しました。 中学2年のこちらのグループは、「県の就業者数を増やすため私たちが出来ること」をテーマに、企業や大学と連携して、県内企業の魅力を伝えるパンフレットの作成に取り組みました。

【東桜学館中2年 七戸蒼依さん】 「暮らしている中で、人が少ない、後継ぎ不足などの問題が叫ばれている中、身近にできることはないか、身近でできることを探そうという気持ちから、このテーマにした」

【東桜学館中2年 菅野珠有さん】 「山形県はすごく若者の最先端を積極的に取り入れていることを知れた。今後 山形で働いたり、県外に行っても山形県に戻ってきたいと思った」

10月13日(水)本校北アリーナにて、令和3年度「未来創造プロジェクト」中間発表会を行いました。

今回の発表会を外部団体主催の各種コンクールや本校にて2月に実施予定の成果発表会に向けて、多くの方に質問や意見を頂いて研究改善を図る場として位置づけて開催しました。今回も大学や東根市役所などから研究アドバイザーとして9名の方に参加いただき、生徒の研究に対してご助言いただきました。また、他校の方々にも参加いただき、ポスター発表をしていただきました。発表者は2グループに分かれて、各グループごと、1回の持ち時間は9分間(発表4分、質疑応答4分、評価1分)として4回の発表を行いました。

発表者は初めての発表会ということもあってか最初は緊張する様子も見られましたが、回を重ねるにつれて自分たちの研究を堂々と発表できるようになっていました。また、質疑応答や他校の発表を見学することで新しい刺激を受け、今後の研究活動の参考になったようでした。

発表参加校:山形県立村山産業高等学校、岩手県立水沢高等学校、東海大学付属高輪台高等学校(東京都)(オンラインにて参加)

研究アドバイザー:山形大学理学部教授 栗山恭直先生、山形大学地域教育文化学部准教授 石垣和恵先生、山形大学地域教育文化学部講師 後藤みな先生、山形県立保健医療大学保健医療学部教授 遠藤恵子先生、東北大学大学院生命科学研究科教授 渡辺正夫先生、東根市役所東根教育委員会教育次長 佐藤慎司先生、東根市役所総務部・総合政策課課長 青柳昇先生、東根市役所 経済部・ブランド戦略推進課課長 鈴木豪先生、山形県立博物館研究調査専門員 山口真先生

また、中間発表会後に来校して頂いた高校さんと本校代表生徒8名とで生徒交流会を実施しました。お互いの各校の様子や課題研究の様子などについての話をしました。4つのグループに分かれて行ったところ、とても活発に情報交換をしており、有意義な会となりました。

一緒に発表していただいた参加校の皆さん、研究に助言を寄せていただきました研究アドバイザーの先生方、そして来校された皆様、本当にありがとうございました。

8月20日(金)に中学校各学年において、未来創造プロジェクト意見交流会が行われました。この意見交流会は、これまでの活動内容を発表し合い、意見を交流することで、見方を広めるとともに考えを深め、互いの今後の活動の方向性を決めていくことがねらいです。1年生は33グループ、2年生は39グループ、3年生は43グループが自分たちの取り組んでいる課題(テーマ)について発表し、質問やアドバイスをし合いました。東北芸術工科大学から柚木泰彦教授、渡部桂教授、粟野武文准教授、竹原万雄准教授の4名の先生方に助言者として参加いただきました。先生方からは、課題を自分事にすることや意見交流の活性化などについてアドバイスをいただきました。今回の意見交流会を踏まえ、2月に予定している成果発表会に向けてさらに探究活動を進めていきます。

令和3年2月10日(水)、令和2年度未来創造プロジェクト成果発表会を中高同日に開催しました。

高校の午前は北アリーナにて全体会(全国SSH生徒研究発表会やSKYSEF2020に参加した3年次生のポスター発表や、秋に開催した庄内フィールドワーク活動報告、中学3年生・高校2年次生による代表発表)を行いました。午後からは、高校1年次生が中学3年生の個別発表に参加した後、高校2年次生全員による個別ポスター発表を行いました。この発表を通して、次年度の外部発表会に参加する研究グループが選出されます。高校2年次生にとっては、コロナ禍により制限が多い1年間でしたが、これまでの研究成果について動画や実演などを取り入れながら、堂々と発表していました。高校1年次生は、それらの発表に熱心に聞き入り、質疑応答を通して今後の自分の研究についても参考にしていました。

2月10日に開催した「未来創造プロジェクト成果発表会」の様子を、TUYとさくらんぼテレビ、山形新聞で取り上げていただきました。

さくらんぼテレビのニュースの内容は、こちらをご覧ください。

さくらんぼテレビ夕方のニュース「イット!やまがた」

https://www.sakuranbo.co.jp/sp/news/2021/02/10/2021021000000003.html