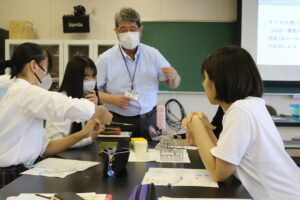

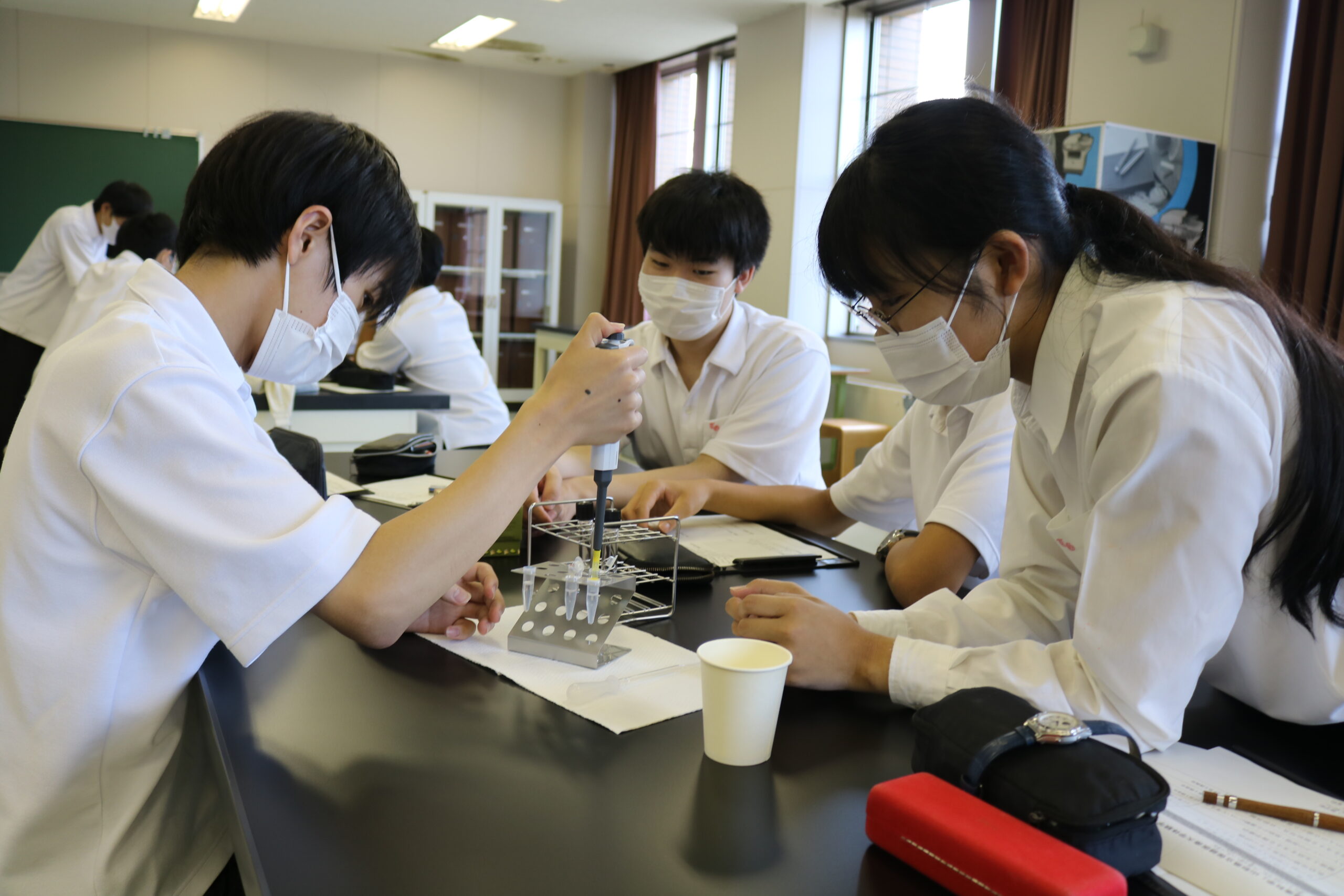

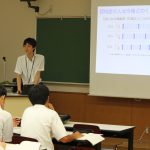

◆ 日時 令和元年 8月30日(金) 午後 1時15分 ~ 午後 3時 5分

◆ 会場 山形県立保健医療大学

◆ 目的

本校ではSSH(スーパーサイエンスハイスクール)指定にかかわって、「保健」と「家庭基礎」の学習内容の関連性を重視した融合科目としていた学校設定科目「SS健康科学」を開設した。そのねらいは少子高齢化が進む現代社会において、県立保健医療大学と連携して大学教員の講義や体験学習を行いながら、地域が抱える健康・医療の問題や未来の社会を積極的に担っていこうとする人材の育成を図ろうとするものであり、その一環として本実習を実施する。

◆ 対象 高等学校1年次生 以下:6分野(8講座)からの選択

看護学科 『 スマホと健康 』

菅 原 京 子 教授 今 野 浩 之 助教 栗 田 敦 子 助教

◇ 生徒感想

○ 講座では、自分のスマホ利用の現状を実際に数値で計測し、話し合った。自分の結果は、時間は普通だったがスマホとの距離がかなり近いことが分かった。先生によると、利用時間に加え、スマホの距離も病気にかかりやすくなる要因だとお聞きした。前兆がなく普通の人が突然目が見えなくなってしまうことを聞いて、自分でも意識しなければならないと感じた。また、スマホは便利な点も多いが大きな穴があるということも認識しなければならないと感じた。

[1組男子:IS]

○ スマホと健康の講座に参加して、普段よりスマホと目の距離を離したり就寝前の約1時間ぐらいはスマホの利用を控えるなど、スマホとの関わり方を改めていこうと思った。また、「急性内斜視」という、スマホの長時間使用が原因でなってしまう病気が、現在子どもや若者の間で多発している恐れがあると知り、健康的な使い方をしないと、普段の生活にも影響してしまうのだと思った。

[4組女子:RK]

○ 今日の講座をお聞きして特に私にとって印象に残ったのは、スマホを1日7時間使ったことにより教室の時計が右上と左下に見えるようになってしまった男の子の話です。生活が便利になるためにスマホがあるのに、生活を不自由にして貴重な高校生時代を棒に振るのは本当にもったいないことだと思い、自分は絶対にそうならないようにしようと思いました。また、スマホの画面と目の距離が私は他の人よりも近い傾向にあったので、気をつけていきたいと思いました。

[5組女子:AK]

看護学科 『 高機能シミュレーターを使って看護の体験をしてみよう 』

片 桐 智 子 准教授 丸 山 香 織 助教

◇ 生徒感想

○ 今回、体験学習をしてきて思ったことは、看護の仕事はとても大変だということです。その人その人で病気の対応や心のケアといった、精神面でもしっかりと対応するためには、さまざまなことをおぼえなければいけないので、看護師はとてもすごいと思いました。

[2組男子:MA]

○ 前から看護の仕事に興味をもってはいましたが、いまいちどんな仕事かと言われたらうまく答えられませんでした。今回このような機会で看護師の方々から生の声を聞くことができ、大変有意義な時間を過ごすことができました。私が感じたのは、1人1人が看護という仕事を誇りに思っていて、キラキラと輝いていたことです。治療の援助だけでなく、心をサポートし、痛みに寄り添うのが看護師だと教えて下さいました。改めてかっこいいと思いました。

[4組女子:MY]

看護学科 『 人の動きを探究する 』

南 雲 美代子 准教授

◇ 生徒感想

○ 「歩く」という日常的な行動を探究してみて細かい動作が重なって歩けると気づいたことです。体のどこかの不自由な人を想定して体験してみたら、人の力を借りないと大変だと改めて感じました。

[2組男子:HK]

○ 「人の動きを探究する」を受講して実際に自分も動いてみることで普段は意識していない動きが改めて分かった。また、立ち上がる時に介護者が要介護者のスピードより速くしたり遅くしたりすると立ち上がりにくく、スピードに合わせることで普通より立ち上がりやすいということを実際に体験できたため、自分が介護をする時に生かしたいと思った。

[3組女子:YA]

看護学科 『 身体の音を聞いてみよう! 』

佐 藤 志 保 助教

◇ 生徒感想

○ 病気の状態・正常な状態の心拍音や呼吸音を聴診器で聴いた。特に心拍音は音の違いを聞き分けるのが難しいと感じた。しかし、実際は心拍音と呼吸音の他に様々なノイズが聞こえてしまうらしいので、聴診器による診断はとても難しいのだなと感じた。

[6組男子:KO]

○ 聴診器を実際に使わせていただき、心音と呼吸音を聞きました。どちらも症状によっての違いが明確に分かる訳ではなく、難しいと感じました。異常を見つけるのが遅れると命に関わります。そのためにも今回のような模型を使った日々の訓練が大事なのだと改めて感じました。

[6組女子:CM]

理学療法学科 『 筋力を科学的にとらえる 』

赤 塚 清 矢 講師

理学療法学科 『 関節の動きとストレッチング 』

永 瀬 外希子 助教

◇ 生徒感想

○ 今回の体験学習で、全身の筋肉が連動してこうして動けていること、ストレッチングが様々な点で効果的であることを体験して理解できた。また、運動やストレッチングにより、骨密度も高められ、若いうちから骨粗鬆症のリスクも下げられるため、今後意識的に運動やストレッチングを行っていきたい。

[1組男子:KO]

○ 私は理学療法の分野を選択しストレッチと筋力に関して自らの体で実験を行いました。30分ずつという短い時間だったので理学療法について詳しく知ることができたかと聞かれれば十分ではありませんが、夏休み中に保健医療大のOCに行き看護・理学療法・作業療法の3分野の中では理学療法に興味を持ち、積極的に聞いていたのでその経験を生かすことはできたと思いました。

[1組女子:KK]

○ 筋力について実際に体を動かしてみて考えるとおもしろかったです。数字で計算した通りに動いたり、体の動き(関節)を見て学ぶこともできました。若いうちに筋力をつけておくことで老後も心配なく動けるし思い通りに体が動くと聞いたので筋トレを頑張りたいです。

[2組女子:KT]

○ 体験学習では、主に筋肉について色々なことを学んだ。ストレッチングは、ハムストリングスを伸ばすためのものを教えてもらい、運動部である私にとってためになる話だった。若い内に運動をするかしないかで将来、筋力が衰えた時に、けがのしやすさや残る筋肉量に差がでてくるらしいので、若い内に筋力を付けておこうと思った。

[4組男子:KI]

作業療法学科 『 生活を支える福祉用具 』

佐 藤 寿 晃 教授

作業療法学科 『 認知症の人の立場から普通の暮らしを考える 』

川 勝 祐 貴 助教

◇ 生徒感想

○ やはり、自分の思っている普通とか、当たり前が、他の人にとって必ずしもそうであるとは限らない事を再認識させられた。自分だけの価値観や考えをそのまま他人にぶつける前に、一度考えないといけないと思った。福祉用具もそれに通じるものがあって、例えば片手しか使えない人用の道具なんかは、両手が使えて普通という考えからは作りようがないと思うし、大切なことだと思った。

[1組男子:SS]

○ 私は今まで認知症は自分には関係がないものだと思っていました。しかし、今回の体験学習で2025年には1/5、2050年には1/4の割合で認知症になることを聞き、私も認知症について考えておかなければいけないと非常に思いました。自分にとっての普通が相手にとっては普通ではないかもしれないと思い、相手の身になって考えていこうと思いました。

[4組女子:YY]

○ 「生活を支える福祉用具」では、たくさんの福祉用具を見せていただきました。どれも熟考されたアイデア商品ばかりで、感嘆しました。「認知症の人の立場から普通の暮らしを考える」では、介護において、自分の常識は相手の常識とは異なるということを学びました。相手の立場になって考えるということがとても重要なのだと感じました。

[5組男子:ZT]

○ 私は作業療法の講話をきいて、自分らしく生きるために援助や支援をしていたり、体の不自由な人や高齢者の人々が日常生活で使う道具を使いやすくする自助具のことや、認知症の人に接するときに、相手の身になって考えることが大切だとわかった。また、客観的に対応するよりも感性的に対応するほうがよいことを知ることができたので良かった。

[6組女子:AS]