◇ 期日 令和 3年 6月 9日(水) 4校時~5校時

◇ 会場 本校 大講義室

◇ 講師 山形県立保健医療大学 保健医療学部 看護学科

菊 地 圭 子 准教授

◇ 対象 本校 1年次生

◇ 内容 『 思春期と健康 』

○ 思春期の心と体の健康

○ 性意識と性行動

○ 結婚・家族と健康

○ 妊娠・出産と健康

○ 家族計画

◆生徒感想

〇食事の役割について改めて学んだ。やはり、明治時代からも言われているとおり、教育やQOLを考えたときに食育という分野はとても大切なものである。健康の三要素の一つである「食」に関わる職業もおもしろそうだな…と思った。また、食という個人の問題で、自分が食べたいものを考えて、買ったり消費したりするものだと思っていたが、自給率・環境保全・食品ロス・文化伝承など社会の福祉にも関係することを知り、もっと責任を持たなければならないのだと思った。また、普段文系の学問での研究についての講義はあまり受けたことがなかったので、とても刺激的だった。教育の面も合わせて、カレンダーを作ったり、海外の食に関わってみたり、と理系の分野にはない面白さもあり、この研究分野はおもしろそうだなと思った。そして、栄養教諭さんの存在の重要さにも気づくことができた。食とひとくくりに言っても、心理学であったり、教育学、化学、歴史など様々な分野につながっていた。特に、心理学であったり、人の行動の性質の学習であったり、“本能”といった概念にも気づかされた。また、海外のエディブル教育なども知り、日本でも導入していければいいなと思った。(1組)

〇今日の講義を聞いて、食物新規性恐怖と食物嫌悪学習についての話が印象に残りました。幼い頃、嫌だと感じた食べ物は食べなくなったり、初めて食べるものは食べないというのは、ただのわがままだったりするのかと思っていたけど、人間の本能だということを知ることができました。将来、子どもには無理に食べさせるのではなく、少しずつ慣れさせたり、好きなにおいを加えたり、同級生の子どもと食べさせたりすることで克服できるようにしたいと思いました。また、「味わうことは、誰も代われない」という言葉が印象に残っていて、自分と向き合って、自分なりに表現することが大切だと思いました。食育を通して、個人の健康の向上にもなるし、社会福祉やSDGsへの貢献ができるので、食育をもっと広めていきたいと思いました。一方で、食事をすることによって、問題もでてきているので、気をつけたいと思いました。いつも食事をするときに特に何も考えていないので、もっと五感で感じながら食事を楽しみたいと思いました。(6組)

◆今回の講義は、以前に生物基礎で習ったこととリンクしていて、基礎知識があったので、より面白く聞くことができた。また、体の進化と周囲の環境の変化がうまくかみあっていないことで、今までは餓死してしまった消費エネルギーの少ない人がエネルギーを蓄積しすぎてしまいメタボになりやすくなってしまったという話を聞き、社会だけではなく人間の体も絶えず進化又は退化していることを感じた。また、メタボ・メタボでないという違いは大腸菌と大きく関係していること。その腸内環境は自分の食べ物でコントロールできることは知っていたが、自分の体とその中にある菌類には3種類の関係があることは知らなく、自然界と自分の体内環境はとても似ていることが興味深かった。(3組)

◆私は今回の講義をお聞きし、自分の固定観念のようなものが覆されたように思う。例えば、“共生”の定義には非常に驚かされた。私はこれまで読んで字の如く、共に生きることだけが“共生”であると考えていた。しかし、本来の意味は“互いに影響し合って生きること”であり、そう考えると共生が表す対象は大幅に広がるはずだ。また、人間の進化と文明の発展のスピードの違いが、人体に影響を及ぼしているという事実も今回初めて知った。歴史と共に徐々に変容させて生きてきた動物の体のしくみというのは人間に限らず非常に興味深いものであると思う。さらに、先週の“便”の講義の内容とも相まって、腸内細菌との関連性のある様々な疾患や免疫組織の重要さ、重大さを再認識することができた。食と健康の捉え方も多角的な見方をすることで様々な側面があらわになるということが中々おもしろいなあと思う。(3組)

◆大学紹介では、栄養士と管理栄養士の違いについて詳しく知ることができた。管理栄養士は、病気の人の栄養バランスなどを考える職だと分かった。私は、医療系の職業に興味があるので、人間が生きていく上で一番重要な栄養について学んでサポートする職業もいいなと思った。最初のテーマ「進化の仕組みと現代人の食と健康」では、人間にとって食べることは一番重要なことだと分かった。また、ただ何かを食べればいいのではなく、栄養素を正しく摂ることが重要だと分かった。その理由は、現代文明の急速な発展に人の体は適応できていないからだ。後半の「常在細菌叢と健康」では、常在細菌叢が生体に有利に働く場合、新たな病原菌の侵入・感染を防ぐために拮抗現象が起きることが分かった。赤ちゃんがはちみつを食べてはいけないと言われている理由は、腸内細菌が少ないため、ボツリヌス菌が増えて毒素を作ってしまうからだと分かった。(4組)

◆作業療法について、今まで詳しく知らなかったけれど、人とのコミュニケーションをとってリハビリを助けるという意味で、興味深いなと思った。生活障がいをもつ人とのかかわり方、接し方を見て、とても近い距離でかかわり、接しているなと感じた。生活障がいや認知症などは決して珍しいことではないし、これからの人口推移を考えると今後もっと増えるかもしれないと思った。だからこそ周囲の若者がサポートしていくべきだし、認知症などが高齢者のみ心配される病気ではないということを自覚しなければならないと思う。しかし同時に、家族への負担もかなり大きいところが大変だと感じた。だから、家族のケアも必要だと思った。身近な人がサポート、介護をし、次の世代の人にサポートされるというようなサイクルで助け合えるような地域、社会にしていきたいと思う。普段の生活では、何気ない身近なコミュニケーションを大事にするなど今のうちからしていきたい。(1組女子)

◆私は看護師になりたいと考えているけれども、久々に他の職に興味を持つことができた。人のため、人を助けるための職に就きたいと思っているので、障がいのある人々などに寄り添って助けていくというところがとてもいいなと思いました。しかし、看護師、作業療法士のどちらを目指すにしろ自分の生活が今しっかりしているとは言い難いので、今のうちから親の手伝いを行い生活力をつけていきたいと思いました。また、チーム医療で患者さんを助けていくために、自分がなりたいのは「これだから」と1つの職のことを知るのではなく、他の職の仕事についても知って、その知識を活かして協力できるように、これから学んでいきたいなと思いました。家族が認知症になったとき、ある程度リハビリをさせてあげられるように認知症について知識を得ておきたいと思いました。(2組男子)

◆今日の講演を聴いて、認知症について理解を深めることが大切なんだと思いました。今までの理解度だったら、もし、両親が認知症になってしまったら、自宅介護をするなかで「何で出来ないの」とか「何でするの」と言ってしまったかもしれません。でも、講演を聴いて、認知症は誰にでも起こりうることで、避けられない症状というものがあることを知り、どうやって接していけばよいかを学ぶことができました。だから、もし、これから祖父母や両親が認知症やその他のリハビリの必要な病気にかかった場合でも、決してその人自身を責めないで、受け入れてあげることができると思います。また、講演の中で、医療系に進む人に必要で大切なことを教えてもらって、看護を目指すにあたって、もっと人と話すのを上手になりたいと思いました。それから、今は自分の生活の半分ほど両親に支えられている状態だから、生活力をつけていきたいです。自分のこともそうだけど、身の周りの人が認知症にならないために予防も一緒にやっていきたいと思います。(2組 女子)

◇ 日本で少子高齢化が進んでいることは知っていたが、働いて税金を納める年代の割合が減り、高齢者と呼ばれる年代の割合が増える、すなわち若者が高齢者を支えるのにかかる負担がかなり大きくなり、それが生活の質に直接的に影響するのだと分かった。国民の税金からの医療費のうち、3分の1は生活習慣病に占めているという現状を知り、驚いた。これまでの授業の中で、生活習慣病は日頃の生活を見直すことでどれだけ防げるものなのかを理解してきた。だからこそ、自分の生活習慣と向き合うことは、国全体として、また個人として、健康寿命を伸ばしたり、生活の質を良くしたりすることに繋がるのだろうと考えた。今の自分の歳では自分の健康寿命について考えることは少ないけれど、今のうちから健康面で備えをしておいて、自助や互助ができる人になる意識をもつことが重要なのだと実感した。私自身も自分の老後は介護されることを前提として考えていたし、病院や施設で過ごす生活を想像していた。でもそうではなくて、介護予防の観点で自分の健康を考えていくべきだと思った。老年症候群の中の例のように、老化に伴って避けられない変化、自分自身で予防する、進行を遅らせることができる変化をしっかりと区別した上で認識することが必要なのではないかと思った。

<1組女子>

◇ 今日の講話で、将来、自分が年をとった時に、するべきこと、意識しておくべきことと、今の自分が身に付けるべきことを知ることができました。これからの社会において、老後の生活・介護の中で、受け身な姿勢をとるのは良くないのだと思いました。例えば、生活内での移動。ひざが痛いから座りっぱなし。腰が痛いから寝たきり。物は誰かに持ってきてもらったり、その場にある物だけで生活したり。そういうことはあとから自分に、廃用症候群となって、返ってくるのだと思い知りました。自分は、正直、老後は、できるだけ動かず、最大限楽して過ごしたいと思っていたけれど、そういうわけにもいかないのだと思いました。また、自分の老後のためだけではなく、祖父母や両親を介護することになった時に、少しでも健康寿命を伸ばしてあげられるように、今のうちから、介護の知識をつけておきたいです。女性の方が介護を必要とされる期間が長いと知って、自分も長い時間、介護させてしまうのかと思うと、今のうちから、筋力や、姿勢などに気を付けて、70歳・80歳・90歳になっても、自分の力で生活できるようになりたいです。自助・互助、これを大切に、老後、健康寿命を伸ばして、アクティブな生活をしていけるといいと思いました。今回、学んだことを忘れずに、今後の自分の老後、両親の老後に役立てていきたいです。ありがとうございました。

<2組女子>

◇ 今日は、健康寿命を伸ばす大切さを感じました。私は、コロナウイルスで運動量が減り、学校が無い日は、1日中家で机に向かって勉強したりすることが増えました。最近、気分が乗らなくて心が沈みがちになっていることを感じていました。今日の話を聞いて、軽い運動は心が軽くなるということを知りました。若い時の今に、しっかり栄養をとって、運動をして、休むことが大切だということを学びました。実際に腰のストレッチをやってみて、普段自分がどれだけ固まった姿勢でいるかということを知りました。普段でも、授業中に腰が痛くなってしまうことが多く、辛かったのですが、今日行ったストレッチは、どれも「どこの筋肉を使っているのか」を分かりやすく教えていただき、毎日の休憩中の時間に生かそうと思いました。これからテスト期間に入るので、間にやっていくことを意識していきたいと思います。運動は時間が無いことを言い訳にして逃げるものではなく、ちょっとしたすき間の時間で行うものなのだと感じました。将来のことをイメージすることは難しいけれど、日ごろから続けていきたいです。

<3組女子>

◇ 今回の講話を聞いて、今の日本の現状として、他国よりも平均寿命と健康寿命の差が大きい事を知りました。大切にすべきことは、ただ生きることではなくよく生きること、 Quality of Life 「生活の質」を高めていくことが大事だとわかりました。また、4つの「助」の力を連携させて、さまざまな生活課題を解決していくことが大事だということがわかりました。今までの社会では、共助と公助に頼り過ぎていたので、これからは自分で自分の事をする自助や互助が大事になってくると思いました。国民医療費の約6割が65歳以上の人の医療費になっていて、医科診療費の3分の1以上が生活習慣病に関連していることを知りました。なので、食生活の見直しや、十分な睡眠を取ることを今のうちから心がけていこうと思いました。将来の事だからといって、適度な運動を取り入れなかったりすると、あとあとになって心身の機能が低下してきたりしてしまうので、正しい方法で適度な運動を取り入れていこうと思いました。しっかり、今のうちから日々の体の変化に目を向けていこうと思います。

<4組女子>

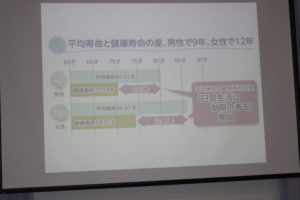

◇ 平均寿命と健康寿命の差が「日常生活に制限がある期間」であるということを知ったとき、日常生活に制限がある期間が男性で9年、女性で12.5年もあることに驚いた。確かに高齢者の身体機能などは全盛期よりも衰えてくることは分かっていたけれども、生活に支障が出て来るのであろう期間が約10年近くあるとは思わなかった。しかし、高橋先生の話を聞いていく内に、高齢者は老年症候群など、自分から動かなくなって外出を避けるようになり、自分から寝たきりになってしまう人が多いことを知った。立つ際に使用する筋肉が衰えることによって、動きたくなくなるのは分かるが、自分は筋肉が衰えても家だけにいるということはしないようにしたいと思う。高橋先生によると、筋肉が衰えて立つのが辛くなっても何度もしていくうちに立つのに辛いと思わなくなるらしい。また、日常生活で簡単な運動をすることで筋力低下予防にもつながると知ったため、自分が高齢者になった際に自分の体調に合わせてやってみて寝たきりにならないようにしたい。そして、自分の祖父母にも健康でいてほしいため、今回学んだことを教えて、一緒に運動もしてみたいと思う。

<5組男子>

◇ 私は、日頃健康に対する意識が低いと感じた。QOLを高め、生活習慣病を予防したいと思った。日本では健康づくり活動を数多く行ってきた。全ての国民の活力であふれる社会を実現できたら、4つの助を含め、生活問題が大幅に解決すると思えた。今回初めて聞いた言葉の1つである「ロコモ」。動かなければそれだけ心身共に衰えてしまうという「廃用症候群」のように、心身と運動が深く関わりがあり、対策が大事だと知った。社会において、医療のほか介護も今まで以上に重要視されるようになった。促進する法律も定められている。一方で、高齢者を支える世代が少なく、非常に多大な負担がかかっている社会となっている。それは経済社会を回す人に負担がかかっているということである。予防することで、社会もスムーズに回ると考える。環境も大切だ。

<6組男子>

◇ 私を産むのは大変だったと母はよく言う。今までは「そうなんだ」で流していたけれど、今回の講話で、妊娠・出産がいかに大変なものかわかった。母に感謝したい。避妊も、妊娠・出産・育児も女性の負担が大きい。女性・生まれた子どもを守る法や、望まない性交、妊娠から守る制度などはないのか疑問に思った。最近は幼児の虐待や放置による死亡のニュースが多い。その背景には望まない妊娠だったり、パートナーとうまくいってなかったり、母子の孤立があるのではないか。母親を叩くのではなく母子擁護に関する社会の姿勢、行政の対応、NPOや企業などのサポートを調べてみたい。命を授かり、子どもがこの世に生まれてくることはおめでたいことだと、菊地先生は仰った。生まれてきた子どもや、痛い思いをした母親が辛く悲しい目にあわないような社会にしていきたい。男性に正しい理解と行動、サポートを要求するのは難しいことなのだろうか。母親になるかどうかはわからないが、今回の講話の内容は忘れずしっかり留めておきたい。

<1組女子>

◇ 今回の講話で、新しい命を育むことの大変さを学びました。望まぬ妊娠で赤ちゃんを殺す、周りにたくさん迷惑をかけて、育てるか、どちらも正しくないと思います。赤ちゃんが可哀想だと思いました。でももしも自分が妊娠してしまったら(高校生で)、中絶を選んでしまうかもしれません。バリバリキャリアウーマンで働きたいと思っているので、自分でちゃんと自立してから、子どもを産みたいです。従姉妹が赤ちゃんを産んだので赤ちゃんと触れ合うことができる機会がありました。生後1ケ月の赤ちゃんは目の焦点が合っていなくて、手のひらが小っちゃくて、何回も手を広げたり、閉じたりしていました。雑に扱ったらすぐに死んでしまいそうな儚い命を適当にするのは私にはできないと思いました。1度の過ちで全力で生きようとしている1人の人を殺すことはとても許されないと思いました。それほど大きなものなので過ちをおかすことの無いように、自分をもって判断したいと思いました。

<2組女子>

◇ 今、自分は思春期なので言動に気をつけようと思った。悩みがあったら一人でかかえるのではなく家族などに相談していこうと思った。10代、特に中高生の年代で妊娠すると当たり前だが大変だと思った。若いうちの出産はメリットもあるがデメリットも少し大きいのではやすぎる妊娠はだめだなと考えた。人工妊娠中絶が11週以降は体、心、経済面への負担が大きいことを知った。はやめはやめで行動していかないと負担が大きくなっていくと思った。また、生活習慣病の予防がそのまま子どもの健康を守ることに繋がるので、しっかり予防していこうと思う。特に喫煙をしないでいきたい。あと、予防接種もしっかり受けたいと思う。この思春期のすごし方が人生において割と重要になってくると思うので、今を大切に生きていきたいと思う。あと、より成長していくために考えて行動していきたい。

<3組男子>

◇ 思春期は、大人への移行期である。男性として、女性としての体つきであったり、心も大人として成長するということを学んだ。女性は体の変化に伴い、体調の変化もある。また、月経が終わるのは50才頃であるため、男性として、女性を支えていきたいと思う。また男性は、タバコであったり生活面で規律正しく生活し、セルフケアを行っていく必要があると分かった。高校生の妊娠について、数値を見た瞬間に、妊娠した生徒数が「0」でないことにとても驚いた。新たな命を育むということを軽く考えているかなと感じた。しかし、今回のように性に対する教育の場が設けられると一人ひとりが真摯に考え、行動することができるのかなと思った。そして、最後に、いのちを生み出す体に変化≠いのちを育てる力がついた、という訳ではない、しっかりとお互い考えて、経済的な面であったり様々な面から考慮した上で新たな生命を作るべきだなと感じた。

<4組男子>

◇ 思春期についてはこれまでも何度か講話でお聞きしていたけれど、その中でも今回の講話はとても詳しく話してくださったので、とても勉強になりました。今回の講話で強調されていたのは“育ててもらう存在”から“いのちを育む存在”への移行期を今過ごしているということだと感じました。思春期を過ぎたら、自分はもう大人。その思春期という時期にもう入っているのだと実感するとともに、大人になるまでの時間がそれほどないということに焦りを感じました。自分はもう大人になる準備ができているのか、そう考えると、準備をする必要があることを実感しました。今回の講話で若年妊娠についてお聞きした時、若年で妊娠する人の多さに驚きました。それとともに、妊娠中絶をする人もたくさんいるということに胸が苦しくなりました。本来ならこの地に存在することができたかもしれないのに人工的に命を絶たれるなんて、それほど悲しい手術はありません。だからこそ、私は絶対そのような悲しい行為をしないように相手にNOと言う勇気をしっかり持とうと学びました。生命が誕生するということを心から幸せだと思える人生をつくっていきたいと思いました。

<5組女子>

◇ 私たちの体は、だんだんと大人の体へと近づいてきており、育ててもらう存在からいのちを育む存在へと変わっていくことがわかりました。そのためには、たくさんの準備が必要で自覚と責任を持って、行動しなければならないと思いました。また、赤ちゃんを授かるにあたって、お互いの意志を話し合ったり、相手の立場になって考え、行動したりとコミュニケーション能力や、決断力が大切になってくると考えました。それらの力は、これからの将来にとっても大切なものなので、意識して、行動したいと思います。そして、精神的にも大人へ近づけるようにしたいです。出産後の生活では、パートナーの支援がとても大切になってきて、協力し合いながら、育児の時間を築き上げていくことがわかりました。これは、共同作業になってくると思うので、2人の力が試される時だと思います。だからこそ、相手を思いやりながら、生活していくことが大切だと感じました。最後に、私は社会人の一員としてより健康的に過ごせるように、1人で悩みをかかえこまずに生きていきたいです。

<6組女子>

講師 山形大学 地域教育文化学部

教授 大森 桂氏

◆ 日時 令和2年1月28日(火)午後12時30分~14時30分

◆ 会場 山形県立東桜学館中学校・高等学校 中央棟 大講義室

◆ 対象 高等学校1年次生

◆ 概要

1 健康の3つの要素

2 食事の3つの役割

3 食育元年2005年6月成立

4 フードリテラシーについて考えてみよう

◆ 生徒感想

◇本日の講義では、「フードリテラシー」という言葉を初めて聞いた。食生活の周辺事情を含めてあらゆる点で正しい情報を取捨選択し、適切に情報を運用するというものである。食事の重要性は授業だけでなく様々な場面で学び、体感してきた。しかし、そのような中で、食の安心安全についての教育、食事マナー、食品ロス、環境保全活動、食文化の伝承などの「フードリテラシー」に関する様々な点でまだ学びが不十分であるので、学んでいきたいと思った。また、これまで小・中・高校で農業体験や調理体験をしてきたことも食育の中の一部として捉えてきておらず、考え方を改めることができた。「フードリテラシー」の中でも、食事マナーや食品ロスなど、自ら取り組みやすい課題もあるので、自分は勿論、周囲も巻き込んで行動に移すということが非常に大事だと思った。栄養バランスが乱れがちなので、気をつけていきたいです。(1組)

◇私は、今回の話を聞いて、食事は栄養を摂るだけのためにするものではないことを知りました。精神的な安らぎや人とのつながりという役割があることを知り、今まであまり意識していなかったが、食事を通してコミュニケーションを取っているなと思いました。また、私は食生活に求めるQOLをみんなで向上させていって、自分が意識していないところも重視している人がいて驚きました。私も添加物や手作りにこだわるようにしたいと思いました。食事を選ぶときには、健康のことを考えて選んで食べていきたいです。また、今の時代、様々な情報があるので、適切な食生活を心がけていきたいです。家庭科の授業を通して、フードリテラシーを身に付けていきたいと思いました。食事は一生していく行為なので、自分の食生活がどのようにリテラシーに関わっているのか考えたいです。(2組)

◇健康の三要素は、休養・栄養・運動であり、その中の食について考えてみると、食事には3つの役割がある。だから、食事をとるときは、役割を意識してバランスを考えていく必要があると思った。基本的な箸の使い方から食の意味まで幅広く知ることができた。食について、自給率や食べ残し、マナーなどの問題から「食育」の法律ができたということを初めて知り印象に残った。近年、コンビニの食品など調理をしなくても食べられる時代になってきているので、調理することを含めた食育が必要なのではないかと思った。自分で作り、実践し、食べるという過程を大切にしていくべきだと思う。中学校のときも食育について考えることもあったため、大人になってからも自分で実践したり、献立を考えて健康的な食生活を送れるようにしたい。精神面、栄養面だけでなく、社会面でも地域の料理(いも煮など)を自分一人でも作れるような大人になりたいと思う。自分に合った健康的な食生活を意識してQOLを高めた生活を送りたい。(3組)

◇今回の講義を聞いて、改めて食事の大切さを学んだ。私はSS保健で「食育」について調べ学習をしたが、「食育」という言葉が明治頃から使われていることは知らなかった。昔から「食育」について考えられているのだと思った。将来、教育関係の仕事に就こうと思っているので、教育関係者の責務として出てきた「食育を積極的に推進する」というのを見て、どういうことを具体的にしていかないといけないのか疑問を持った。なかなか教員と生徒が「食」の面で関わることは難しいだろう。そう思うと、中学時代まであった給食の時間というのは唯一「食」の面で生徒と教員が関われる時間だと思う。「食事」は健康の要素の1つであるため、健康に生活していくためには雑な扱いができないものであるため、三食きちんと食事をとり、食事バランスの偏りがないようにしていかなければならない。(4組)

◇フードリテラシーという概念は、初めて知ったが、聞いたら至極当然のように思われることだった。だが、食生活において、当たり前だとは思っていても実践できていないことが多いということを実感した。こういう風に意識として学んではいても実際に実践されていないから、実践のための環境整備が求められているのだろうと思った。また、個人の力だけではどうしようもない部分は周囲の人とも一緒になって、食事に対する取り組みをしていくことも必要だと感じた。また、小学生やそれ以前には地元の食文化などに触れられるような行事もあったが、最近は全然ない為、そういう経験がもっとできていたらと思う。(5組)

◇今回の食育についての講座では、健康について、食事の大切さについて学んだ。食事には様々な役割があり、その一つの社会・文化的側面では、人とのつながりだけでなく、そこから文化の伝承にまでつながっていくことに驚いた。家族や友達間での会話や情報交換を通し食文化・伝統を伝えていくことが出来ると知り、身近に感じた。他にも食事は人の身体に大きく関わっており、朝食は改めて重要なことだと感じた。また、フードリテラシーという言葉は初めて知った。食べ物に関する情報を主体的に読み解き、判断し、活用する能力のことをフードリテラシーといい、それを知ることによって自分自身だけでなく日本全体が健康になり、社会的な生活にも影響を及ぼすということを知ることができた。食育は身体の健康だけでなく、文化の伝承・環境にも関係していることが学べ、とても勉強になった。個人的に教育について興味があるので、今回の講義はとてもいい経験だった。(6組)

講師 山形県立米沢栄養大学 健康栄養学部 健康栄養学科

教授 髙橋 和昭氏

◆ 日時 令和元年11月8日(金)午後12時30分~14時30分

◆ 会場 山形県立東桜学館中学校・高等学校 中央棟 大講義室

◆ 対象 高等学校1年次生

◆ 概要

生命科学とは、健康・食生活・個性・倫理・基礎研究・環境・脳・医療などの側面から多角的に生命現象のメカニズムを解明することであり、ヒトが人間らしく生きるためには健康の維持が必要で、栄養・運動・休養が重要な要素になる。栄養の面では、健康を維持するために何をどれだけ食べればよいのかを示しているのが「日本の食事摂取基準」であり、2020年改訂版での改定点や健康を阻む要因について学びました。また、老化についてプログラム説(テロメア、長寿遺伝子)とエラー蓄積説(活性酸素と酸化ストレス)について分かり易く具体的な例えを挙げていただきながら、詳しくお話をいただきました。

◆ 生徒感想

◇今回の講義で、いわゆる「バランスの良い食事」で健康になるというものの、より深い内容を学ぶことができた。生物で学んだ内容が出てくることもあって、科学と健康というものの結びつきが感じられ、生命科学という分野に興味を持った。特に、食事制限によって、病気になりにくくなるサーチュインの効果が印象的だった。日本では、病気予防が進められているので、今後より注目されていくと考える。また、老化についても、酸化のしくみや、それを防ぐための働き、若年者と高齢者では細胞の中が違っているなど、初めて耳にするものが多かった。老化による病気でも、iPS細胞やゲノム編集を用いて解決できるようになれば、その分長生きできるようになる人もいるだろうが、死を望んでも死ねないという状態も生まれてしまうのかと思う。(1組女子)

◇「生命科学というのは総合的に研究されるものである。」というのは認識していないことだったし、避けられる病気と避けられない老化の両面から健康を考えることはなかったため、新鮮で面白かった。遺伝子が原因の病気といっても、後天的に染色体が変化し影響があるなんて知らず、驚いた。テロメアという人間の寿命に強く結びついているものの存在も知らなかったので、ガンなどが際限なく分裂していくのに、細胞が分裂しなくなっても老化するというのを不思議に思っていたけど納得できた。自然によって調節されて、うまくまわっている生物に人間が手を加えて何も起こらないはずもないと思うが、技術の進歩もすごいなと思った。(1組男子)

◇私は、今日の講義を聞いて、とても勉強になりました。その中でも、印象に残ったことは、摂取カロリーを制限すると健康寿命に効果があるということです。昔から、よく言われている「腹8分目」という言葉があるように、食事などをするときは、常に満腹にする必要はないということを改めて感じました。また、健康の目的を改めて考えさせられました。「人間らしく生きる」ためには「健康」が必要ということを知りました。これからも、人間らしく、そして自分らしく生きていくために、今まで以上に健康に気を使っていきたいと思いました。老化・疾病・遺伝子と細胞再生などといった再生医療はこれから先ももっと技術が発達していってほしいと思いました。iPS細胞やゲノム編集は、その言葉はよく聞きますが、あまり身近ではないと思います。これから再生医療の発達が予想される中、今からそのようなことを理解していく必要があると考えました。(2組女子)

講師 山形県立保健医療大学保健医療学部作業療法学科

教授 佐藤 寿晃氏

◆ 日時 令和元年9月19日(木)午前9時40分~11時40分

◆ 会場 山形県立東桜学館中学校・高等学校 中央棟 大講義室

◆ 対象 高等学校1年次生

◆ 概要

作業療法は生活に支障をきたしている、あるいはきたすことが予測される人に対して、作業に焦点を当てた治療・指導・援助を行うものである。行われる作業とは、対象となる人々にとって目的や価値を持つ生活行為である。対象は医療だけではなく、保健・福祉・教育・職業など幅広い分野で行われている。今後さらに高齢化が進行していく中で如何に健康寿命を延ばしていくかが課題である。高齢者が普通に生活することが困難になる病気の一つとして認知症があり、患者数は年々増えている現状である。認知症は、早期から医療やリハビリを行うことで、症状を軽減し、安寧に過ごすこともできるようになってきている。本講義では、認知症の早期発見の目安や予防のための生活(脳の活性化・運動・食事)と家族、そして「家族」を支える作業療法士の役割について御教示いただきました。

◆生徒感想

◇リハビリテーションは年寄りの人が受けるものだと思っていたけど、子供やけがをした人も対象になることがわかった。リハビリはリハビリをする本人の「やろう」とする意欲が大切であり、作業療法士はその本人のモチベーションを上げさせることが仕事だということが印象に残った。動画では、元気のなかった人が作業療法士の方と色々な作業を行うことで、徐々に笑顔になっていってすごいと思った。認知症の症状として、徘徊、うつ病、昼夜逆転、暴力などがあって、介護することは本当に大変だと思った。30秒前のことまで忘れてしまったり、家族のことを思い出せなかったりするのはとても不安でつらいし、生きている目的がなくなってしまいそうで怖いと思った。1人で認知症の人を介護することは大変だから、周囲に頼ったり、相談したりして抱え込まないことが大切だと思った。認知症の人のことについて知ることで上手く介護できる工夫をしていくことが大切だと思った。(5組)

◇私は、今まで「作業療法士」という職業の名前を聞いたことはあったけれど、どのようなことをしているのかは知らなかったため、学ぶことが多かった。そもそも、リハビリテーションという言葉は「リ・ハビリテーション」と意味が分かれていて「もう1度能力を回復して社会生活に適合するための過程」であるということを初めて知った。また、作業療法は「こころ」と「からだ」のリハビリテーションであることや「作業」という言葉は生活そのものを示しているということも知ることができた。人は作業をすることで健康になること、その意欲を引き出すのが作業療法士であると学んだ。近年、日本の平均寿命は長くなり、超高齢社会となっている。将来的には3人に1人が高齢者になるそうで、それに伴って認知症の方も増えるということも初めて知った。もし、自分の身の周りに認知症になった人がいたら、できるだけリラックスできる環境をつくり、怒ったり責めたりせずに親身に介護していきたいと思う。(5組)

◇今回の講義を聞いて、作業療法や介護職のことについて知ることができました。作業療法士は自分の思っていた以上に病院や社会で活躍していることを知りました。福祉や教育など幅広く行うことができるおもしろい職業だと感じました。高齢化が進んでいる日本ではますます必要とされると思います。認知症については、私も祖母と一緒に住んでいるので、早期発見が大事だと思いました。運動や脳の活性化を祖母にすすめて認知症を予防し、支えていきたいと思いました。認知症にも種類があることが分かった。身の周りの人のサインを見逃さないようにしたいです。(6組)

◇「作業療法」という言葉は、何度か聞いたことはありますが、どのようなことをしているか分からないのが事実でした。「こころ」と「からだ」のリハビリテーションという寄り添う心を大事にして活動していることが分かりました。障がいをもっている方々も症状は様々なので、一人一人に合った「社会的役割」を見出すことと自尊心を傷つけないようにすることが大事だと感じました。私の周りにも多くの高齢者の方が住んでいるのですが、認知症のような症状が出始めたということを耳にします。介護している方の手助けはもちろんですが、認知症の知識をきちんともち、偏見の目で見るのではなく、受け入れる心を持つべきだと思いました。(6組)

平均寿命で世界一位(2016年:WHO:男女総合)の我国であるが、健康寿命との格差には、まだまだ課題が山積している現状にある。そのなかで、加齢に伴う老年症候群はある程度はやむをえないとしても、身体機能・精神機能の維持は十分可能であり、生活不活発病とも称される廃用症候群をいかに回避していくか、介護予防や認知症予防のありかたが問われてくる。本日講話では、運動の担う役割に着目して、老若男女の誰にでも簡単に実践できる軽運動等(腰痛予防・膝痛予防・等々)の実技演習も取り入れながら御教示頂いた。また、我国の健康水準を保持増進していくための施策:健康日本21や、今後ますます重視されていく介護に関係する施策:地域包括ケアシステム、等々についても御教示頂いた。

通常授業を担当する高等学校教員にとっても、講師の専門的な御識見から授業内容を補完して頂き、とても有意義な研修にすることができた。

◇ 本日の講話では健康寿命を伸ばすことで生活の質が変わり、幸福度も大きく変わってくることが分かりました。私は長生き(平均寿命が長い)出来れば幸せだと以前は思っていましたが、ただ長生きすればいいだけではなく、人生における健康寿命が大切だということを知り、考え方が変わりました。講話の中で日本は健康寿命と平均寿命の差が大きいのに対して、他国は健康寿命と平均寿命の差が小さいということをお聞きして、日本は平均寿命が他国よりも高い国ではありますが、健康寿命が追いついていない国であり、健康寿命がより追いつけば日本はもっと豊かな国になるのではないかと思い、どうにか出来ないのだろうかと思いました。その健康寿命を伸ばす対策として介護予防が必要であることを学びました。その中でも特に老年症候群に早めに気づき、予防すること、周りの人と関わり1人で閉じこまらないこと、年だからといってあきらめないことが大切だということを学びました。また介護予防の具体例としてかかと落とし運動や腰痛予防のためのいすに座ってできる運動、ひざの痛みを予防する運動など実践をしながら学びました。少しの簡単な運動の積み重ねで大きな介護予防になることが分かりました。また認知症も運動で予防できることから、運動は健康にとってやはり大切であることを改めて感じました。今回の講話では健康寿命の大切さを知り、健康寿命を伸ばすことができるような生活の質が高められるような積み重ねを少しずつしていきたいと思いました。

[1組女子:KS]

◇ 日本の平均寿命が伸びていることは知っていたしそれはとても良いことだと思っていました。しかし、健康寿命との差は男性が約 9年、女性が約12年ととても長く、健康寿命を過ぎた後はずっと病院にいなければいけなかったり、寝たきりになってしまったりその後の人生が退屈になってしまいそうです。健康寿命が長ければ長いほど絶対楽しい人生を過ごすことができると思います。また、約10年も介護をしなければいけない家族にも、いろいろな負担がかかってしまいます。だから、高橋先生がおっしゃっていた健康寿命の延伸はとても大切だということが分かりました。それには適度な運動、食事、睡眠が必要です。運動をしないと骨がもろくなったり筋力が低下してしまったりしてけがをしやすくなります。家でできるストレッチや軽い運動がたくさんあって(簡単だし)祖母や両親に教えてあげようと思いました。運動は認知症予防にもなるようなので、すごく大切なんだと改めて分かりました。健康寿命がもっと伸びれば、労働力の不足の改善にもつながりそうだなと思いました。老後の生きがいのある生活を過ごすには、今どう過ごすかが関係してきそうなので、まだ早いと思わず実践していきたいと思います。

[2組女子:KW]

◇ 「50年後になったら皆さんも考えて下さいね」と言われました。正直自信ないです。自分は老後、長生きしたいとかは考えていません。身内が強く望むならなきにしもありませんが、自分の体が若い内に臓器移植でもなんでもしてくださいとずっと思っています。ただ自分が老後の生活の知識不足というのもあります。ただ自分の健康寿命が途絶えて苦しむ日々が怖いというのもあります。50年後どうなってるか分からないので、ひとまず保留しておきます。自分も地域包括ケアシステムや社会人生活の中で高齢者を支えていくのでしょうけど、負担ばかり大きく高齢者も労働者も恵まれない関係はいつか断ち切って、新しい策でも出れば良いのですが、例えば介護する人が暮らしやすいように生活補助手当をするとかして。高齢化ばかり嘆いてられないので、ケアシステムの他にもどんどん実施していけたらいいなと思います。労働者でもない自分がこんなことを言ってもそんな簡単な問題ではないのは分かっています。それでも町全体で支えるようなそんな物理的な策も険しくなるのは時間の問題です。経済、技術、団体活動など、あらゆる面から高齢者たちを支えるのは私たちの世代です。たとえ自分が将来年金もらえなくても、目の前の人を助ける覚悟を身につけます。

[3組男子:ST]

◇ 今日の講話を通して自分自身の“寿命”に対する考え方、見方の観点が大きく変わっていきました。テレビなどで「長生きの理由は~~です!!」などの広告を頻繁に目にします。そこで今、立ち返ってみると、平均寿命が長くても日常生活に制限のある状態で長く生きるのは質の良い老後とは認められないなぁと思う所存です。そこで今日の講話の中で健康寿命を増進させるための運動について高橋先生が触れていらっしゃいました。確かに心身機能が増加すれば、老後の活動の幅(趣味、散歩、地域間ふれあい)などが広がりより良い生活が送れるというものでした。自分が将来高齢者になるときは必ず(事故、病気等で急逝しなければ)きます。そんな時は講話の中であった運動や、身近にいる理学療法士の皆さんの御手をお借りして素敵な人生を送れるような自分自身であろうと思いました。

[4組男子:RS]