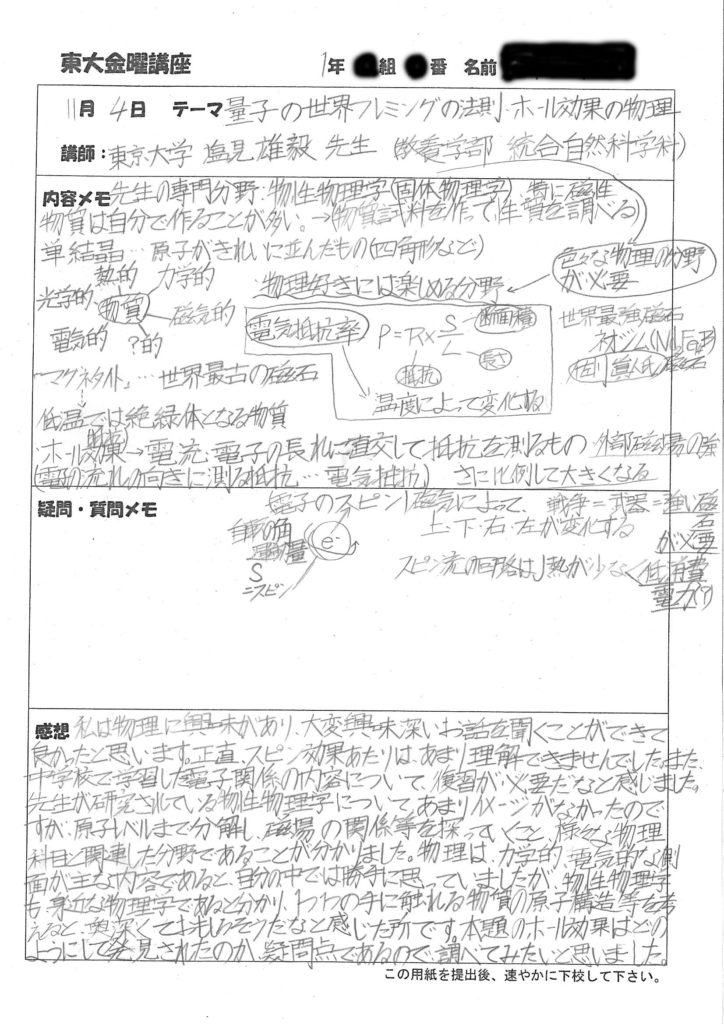

11月4日(金)に,後期4回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」の校内視聴を実施しました。今回は「量子の世界のフレミングの法則:ホール効果の物理」と題し、塩見雄毅先生(東京大学 教養学部 統合自然科学科・准教授)がご講演くださいました。中学1年生5名、2年生1名、高校1年次6名が会議室で視聴しました。「普段何気無く見ている磁石には、ホール効果、ローレンツ力など、様々な物理的現象が生じており、磁石という物質の状態を保つことだけでも、電子やスピン流が流れ続けているということが興味深かった。(高校1年Aさん)」のように、新しい発見のある講座だったようです。次回の開催は11月11日の「物語の〈裏〉を読む― 「山月記」「舞姫」って、ほんとは全然違う話かも?」です。

2025-01-16T12:02:42+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

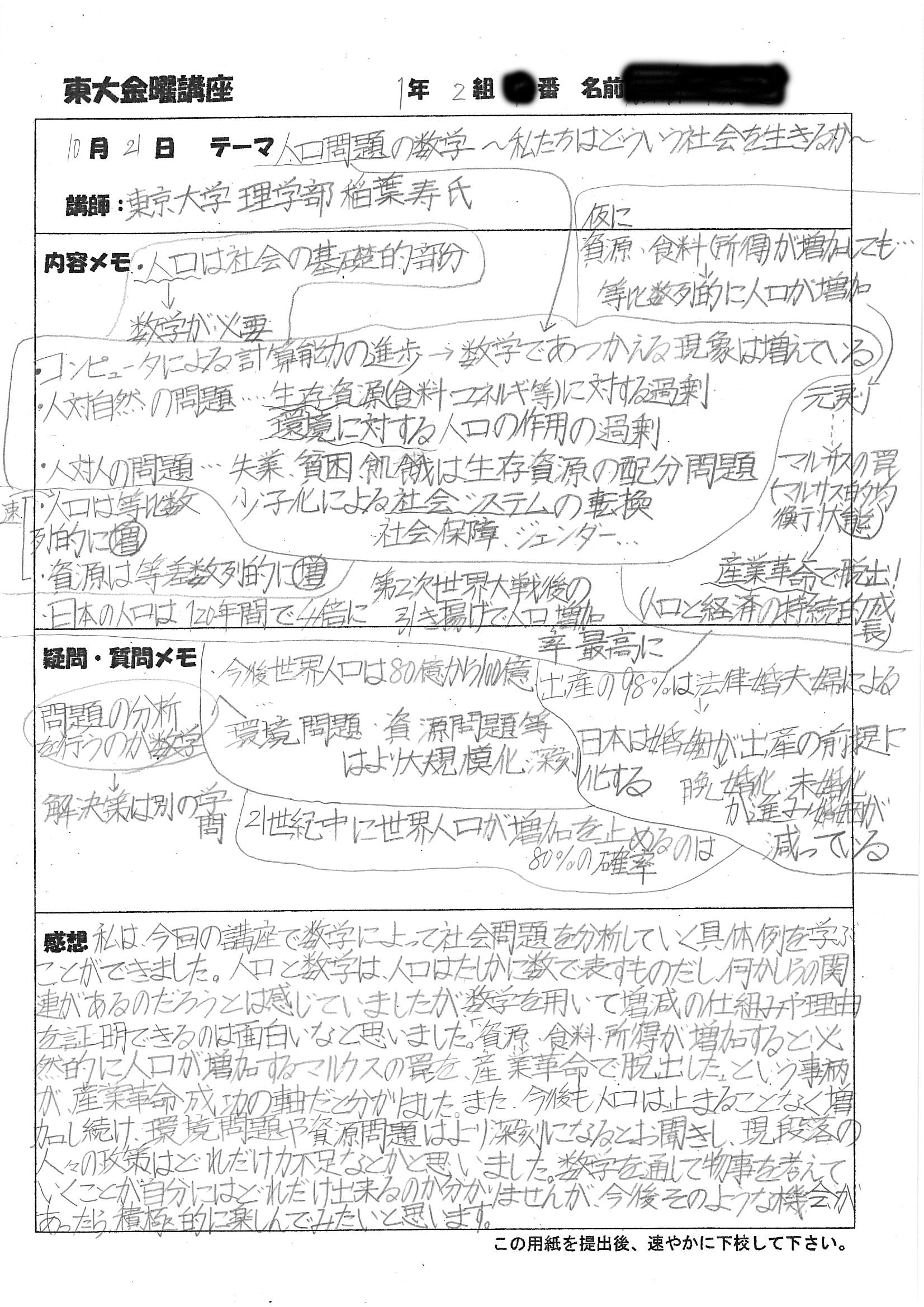

10月21日(金)に,後期3回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」の校内視聴を実施しました。今回は「人口問題の数学」と題し、稲葉寿先生(東京大学 理学部 数学科・教授)がご講演くださいました。中学1年生5名、高校1年次8名、2年次1名が大講義室で視聴しました。「人口の増減を数理モデル化することで、今後の人口変化をより簡単に推定できるようななることがわかった。世の中に存在する事象を数字化することはまだイメージしづらいものの、自然に起こることを数式化するところに面白さを感じた。また、自分の考慮したいものを数式の要素に加えることで、それについて式を作ることができるところに、柔軟性を感じた(高校1年Aさん)」のように、数学の新しい一面を知る貴重な講座だったようです。次回の開催は11月4日の「量子の世界のフレミングの法則:ホール効果の物理」です。

2025-01-16T12:03:16+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

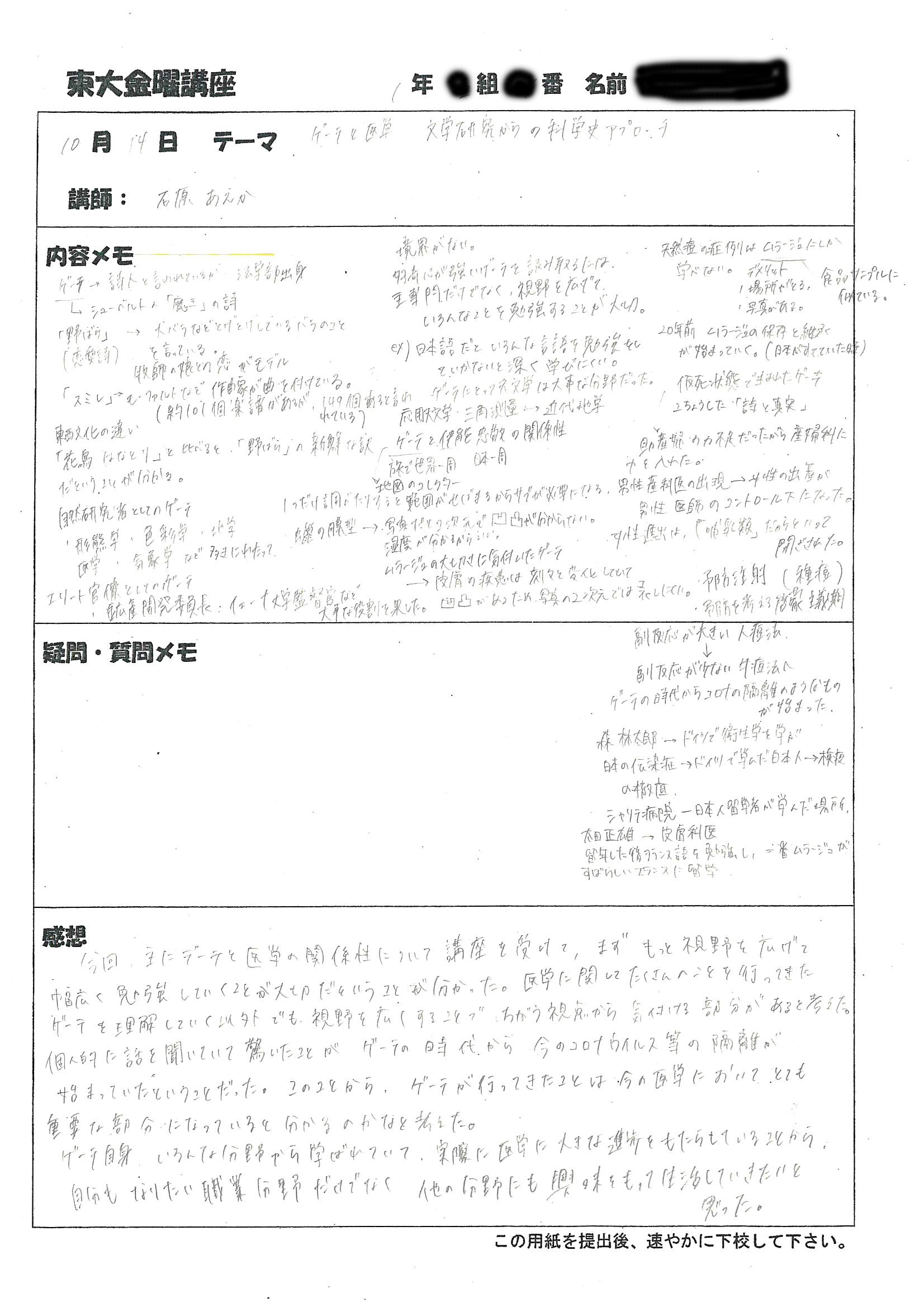

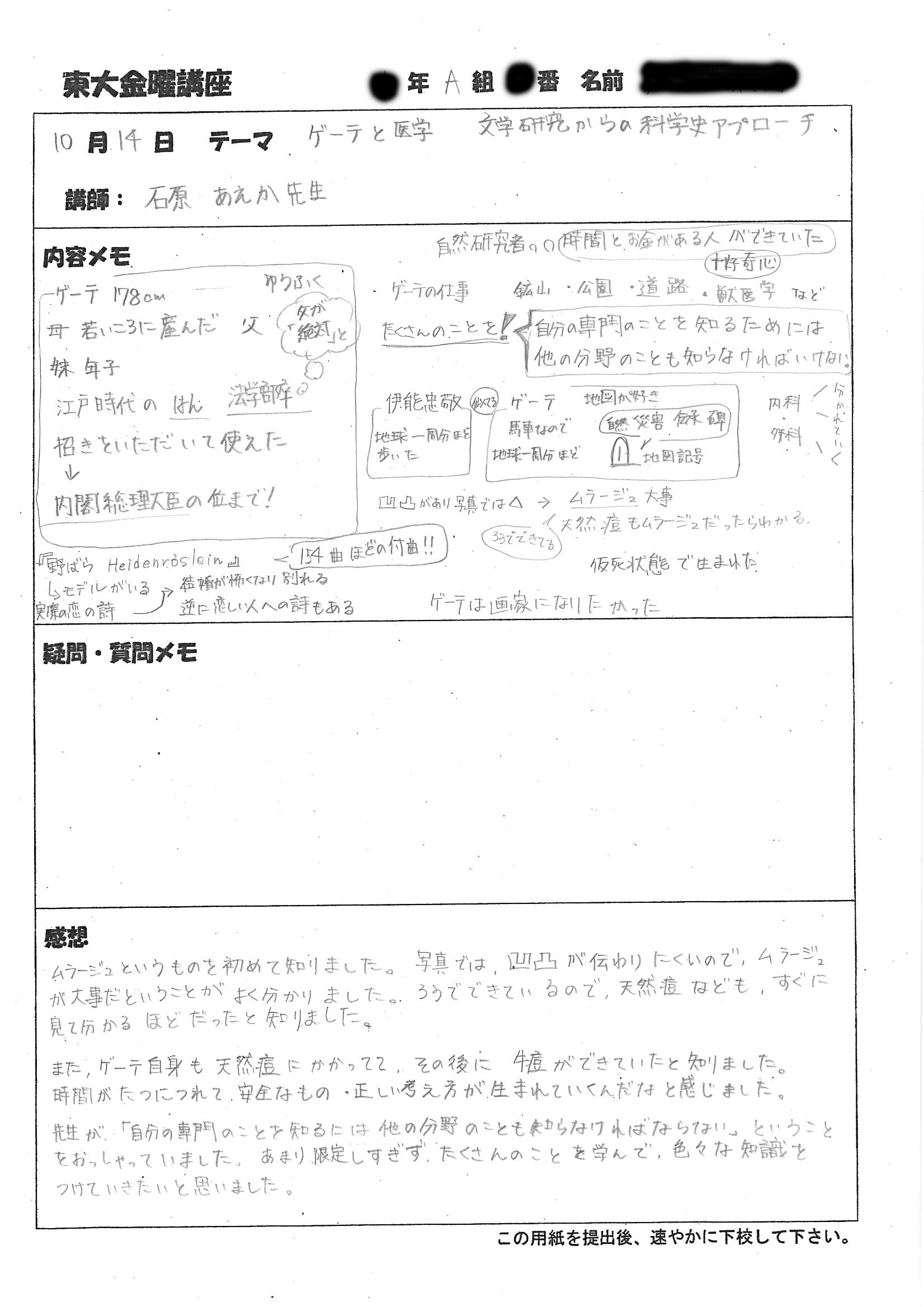

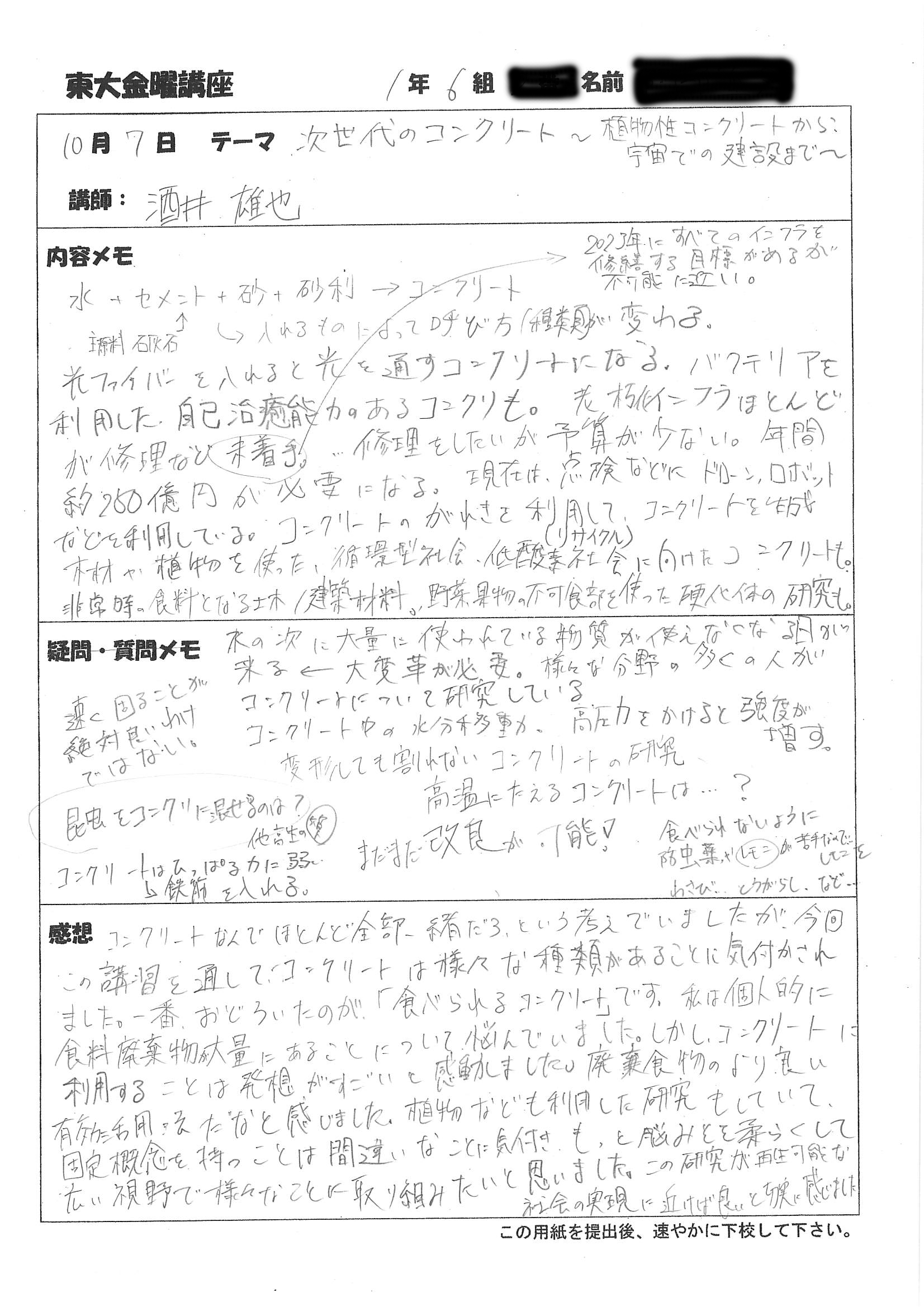

10月14日(金)に,後期2回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」の校内視聴を実施しました。今回は「ゲーテと医学 文学研究からの科学史アプローチ」と題し、石原あえか先生(東京大学 教養学部 教養学科・教授)がご講演くださいました。中学1年生8名、3年生1名、高校1年次9名が会議室で視聴しました。「ゲーテという人物がどのような人で、どんなことをした人なのかなど、人物像を全く知らなかったが、”詩人”というイメージが変わるような講座だった(高校1年Aさん)」のように、自然研究者としての新しい一面を知る貴重な講座だったようです。次回の開催は21日の「人口問題の数学」です。

2025-01-16T12:04:08+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2025-01-16T12:04:25+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

7月8日(金)に,今年度7回目となる東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」の校内視聴を実施しました。今回は講座の前に、Stanford e-Japanで全国から選抜された高校生と共に、英語で大学の講義を受け、議論しながら日米の比較研究を行った清水紘輔君(高校2年次)が最終報告書に書いた内容をプレゼンテーションしてくれました。日本の経済再生を科学技術関連の要素とGDPの相関から分析し、日本の研究者の数が少ないことが経済の発展を妨げているという結果から、研究者を育てる政策の必要性を提言する内容でした。

第7回の東大金曜講座では、「パラアスリートの脳――可塑性と再編能力――」と題し、中澤公孝先生(東京大学 教養学部 統合自然科学科・教授)が、パラリンピアンの脳と脳の代償性反応について紹介し、人間の脳の適応力について考察された講義を拝聴しました。中学1年生9人、2年生3人、高校1年次生20人が視聴し、最後には高校1年次のSH君が質問をして中澤先生から面白い視点だとお褒めいただきました。

1学期の校内視聴は今回で終了になり、次回は9月中旬以降に再開します。多くの生徒の参加を期待しています。

2025-02-07T12:12:35+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2025-01-16T12:05:36+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

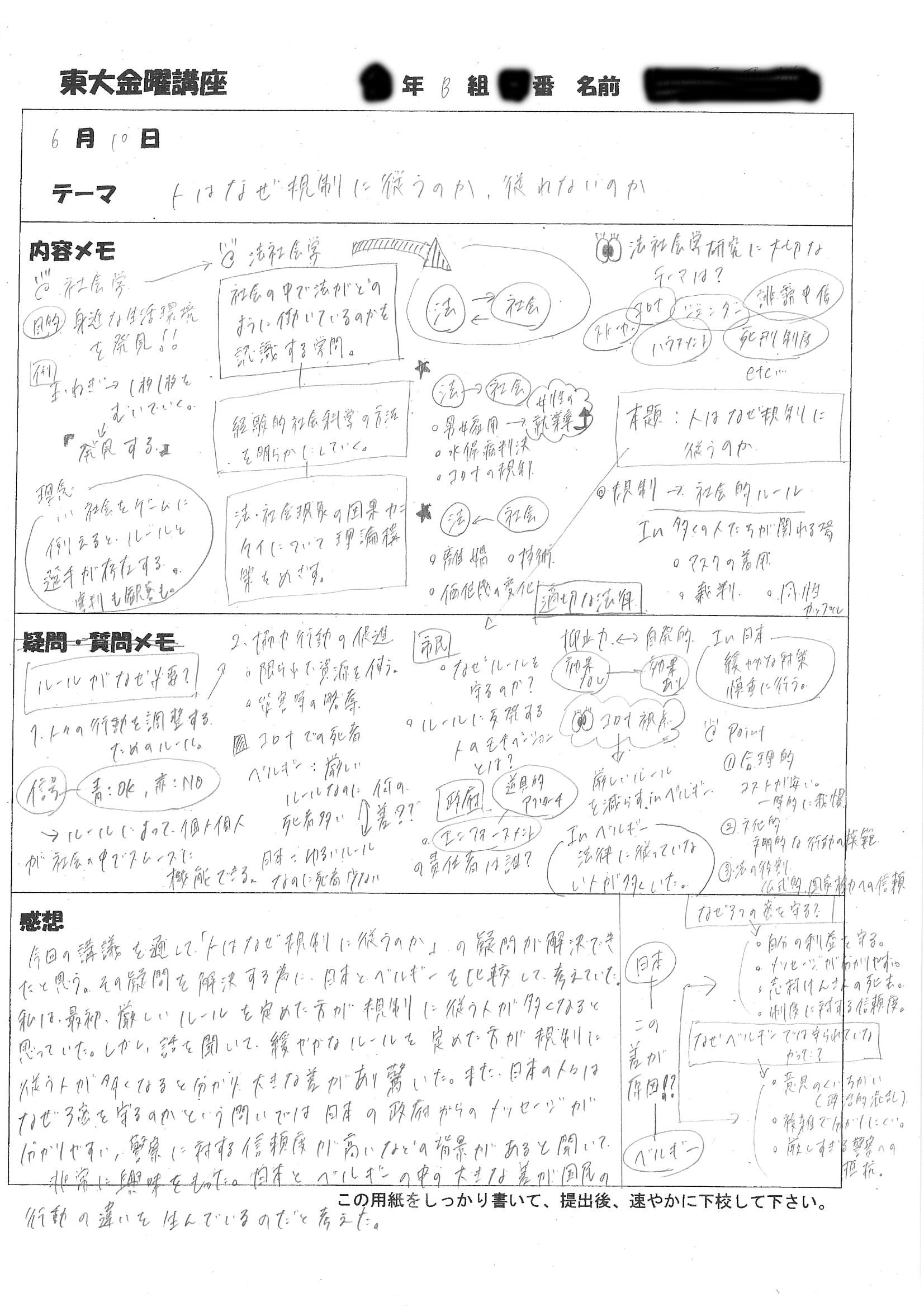

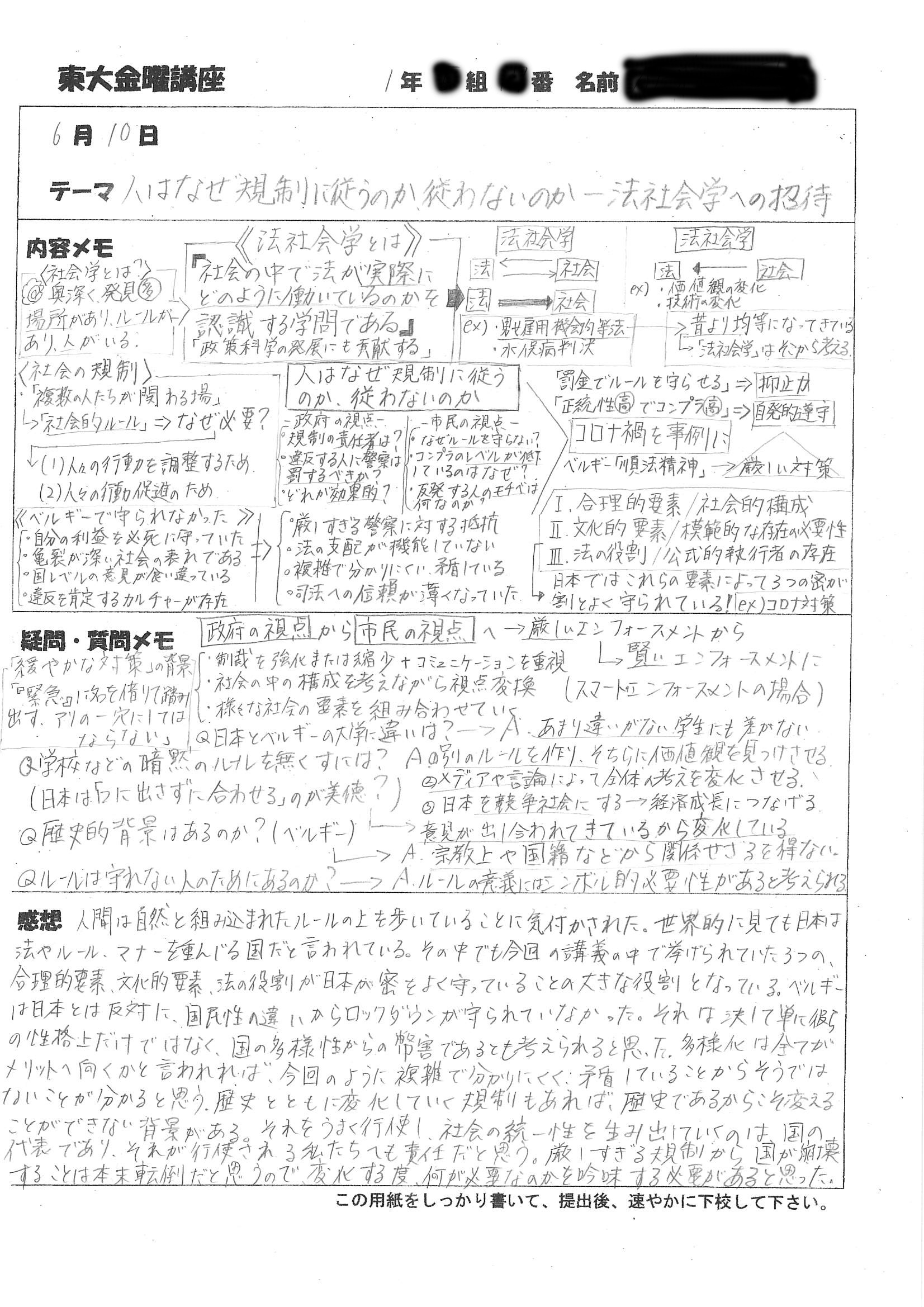

6月10日(金)に,今年度5回目となる東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」の校内視聴を実施しました。今回は「人はなぜ規制に従うのか、従わないのか――法社会学への招待」と題し、ディミトリ・ヴァンオーヴェルベーク先生(東京大学 法学部・教授)がご講演くださいました。中学1年生14名、2年生6名、3年生1名、高校1年次61名が大講義室で視聴しました。「大きな社会的課題の根底には、大衆の意識がとても関係していることを知った。人が規制に従うのか、という課題には、ルールに対する民衆の意識が関係していて、法社会学として、法律と社会との関係が”信頼”や”厳しさ”という要素を含んでいて、いかに大衆の”信頼”を得るのか、またそのために理解される程度で”厳しさ”をどう設定するべきなのかを考えなければいけないことを知った。(高校1年A君)」など、多くの学びがあったようです。次回の開催は6月17日「ワクチンを科学する:『面白い』を楽しみながら『役に立つ』を具現化するには」です。

2025-01-16T12:05:49+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2025-01-16T12:06:03+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

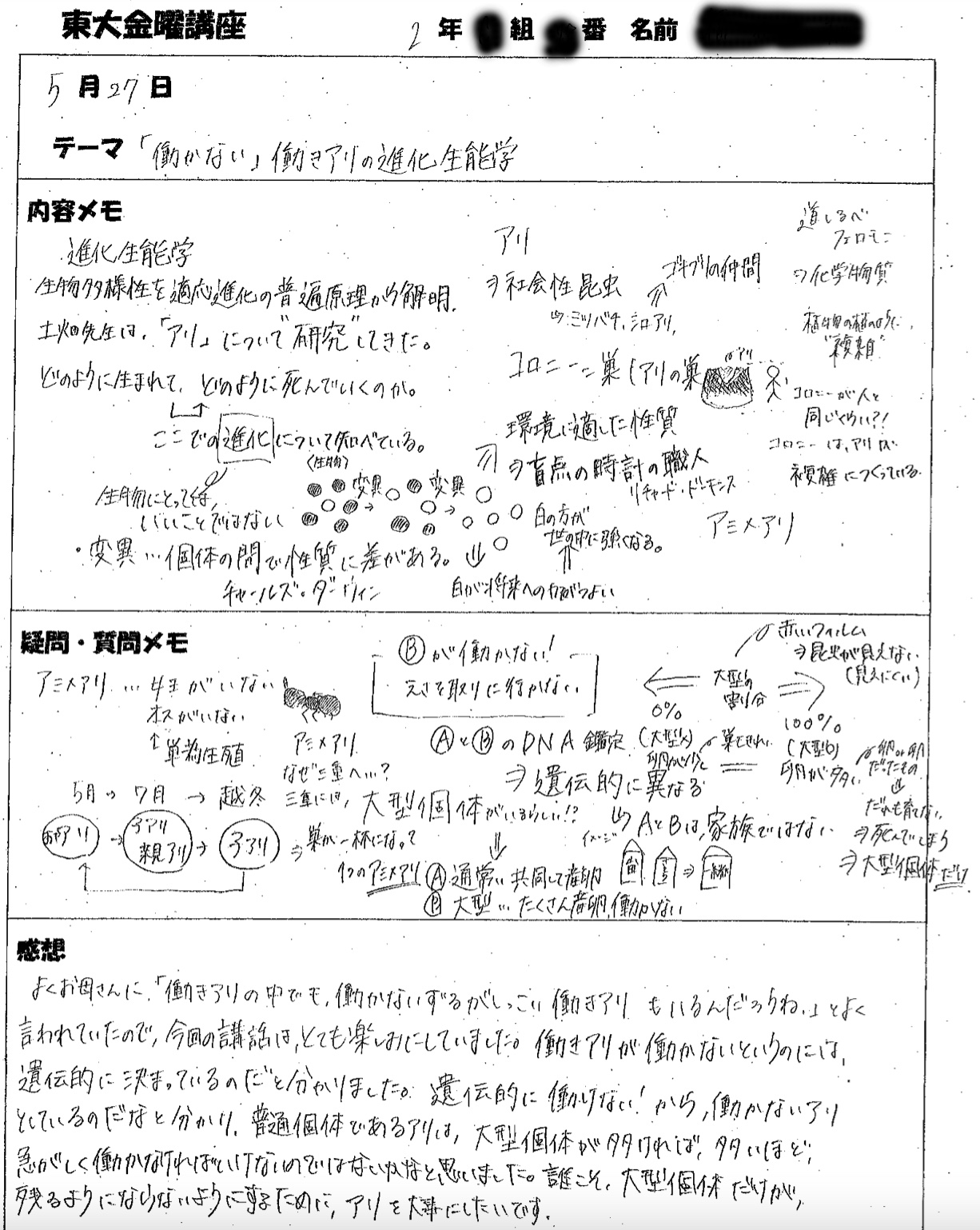

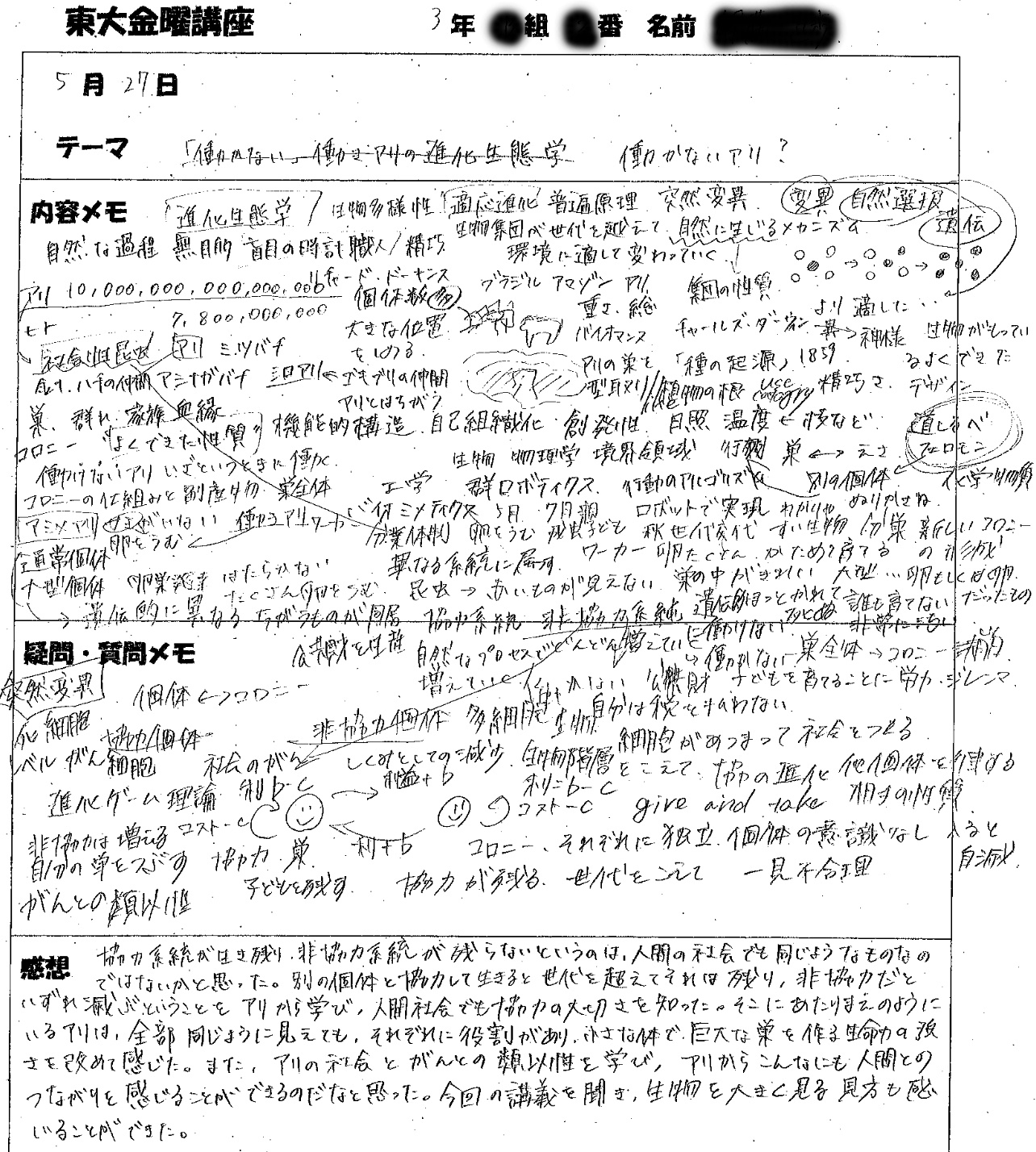

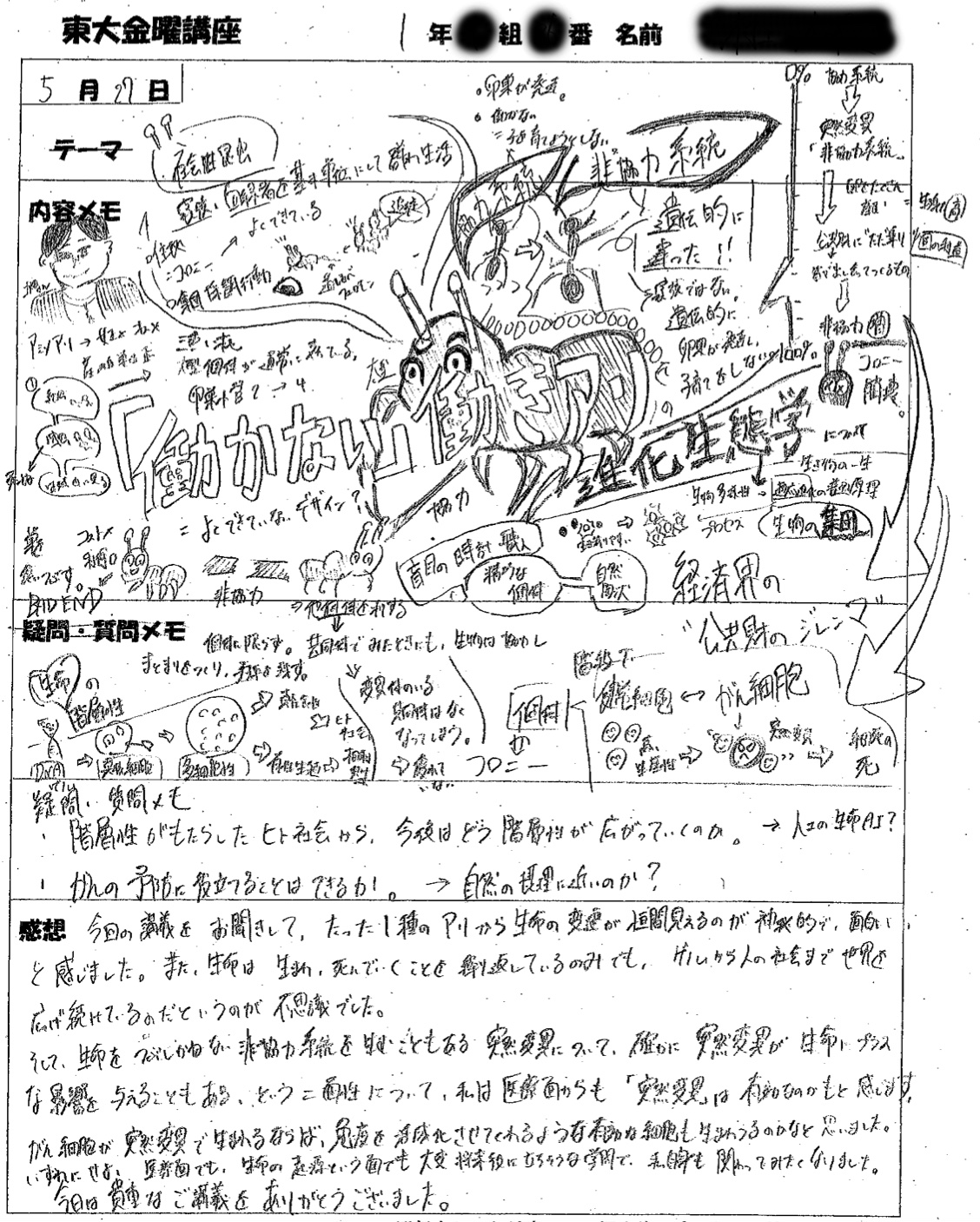

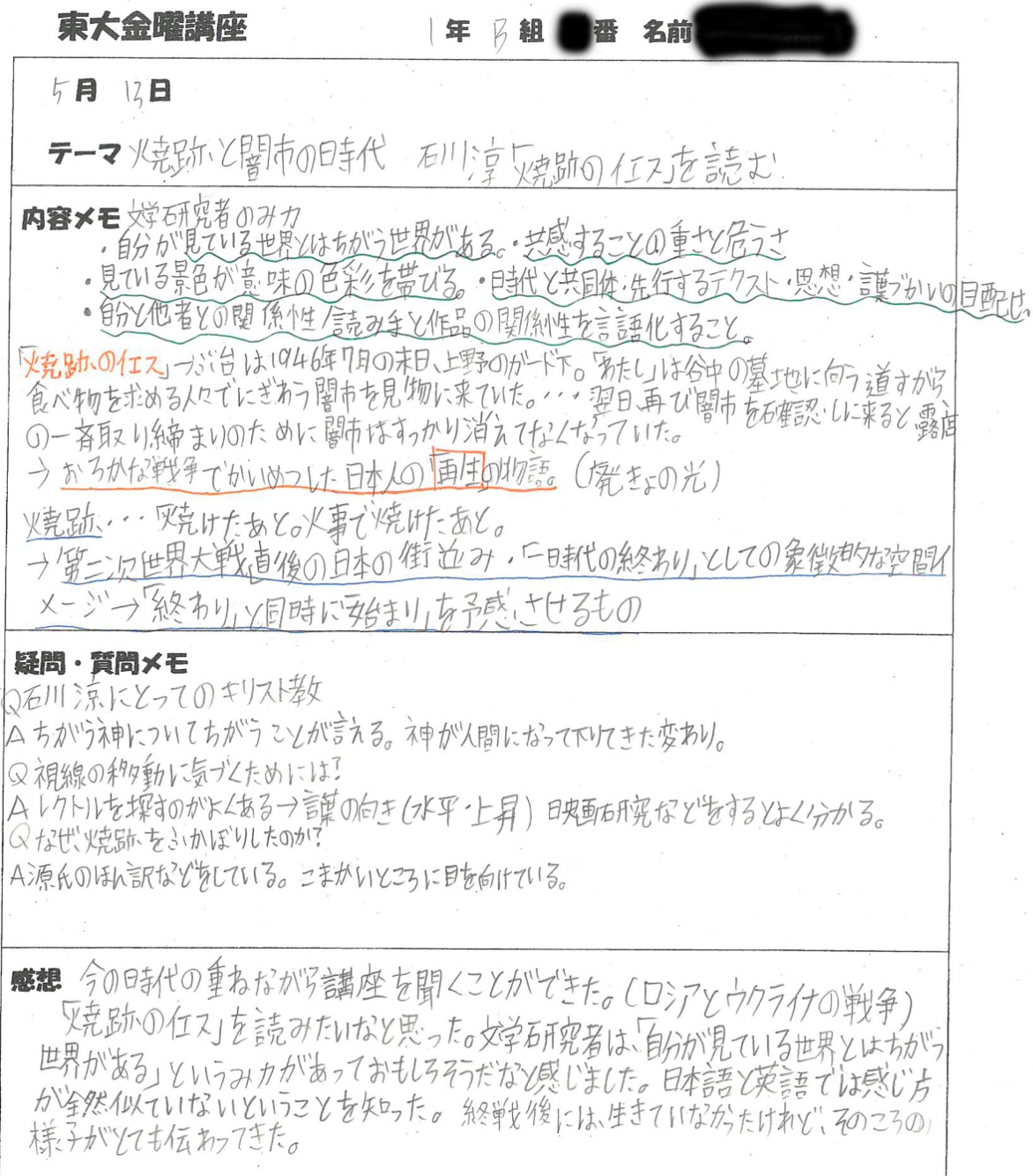

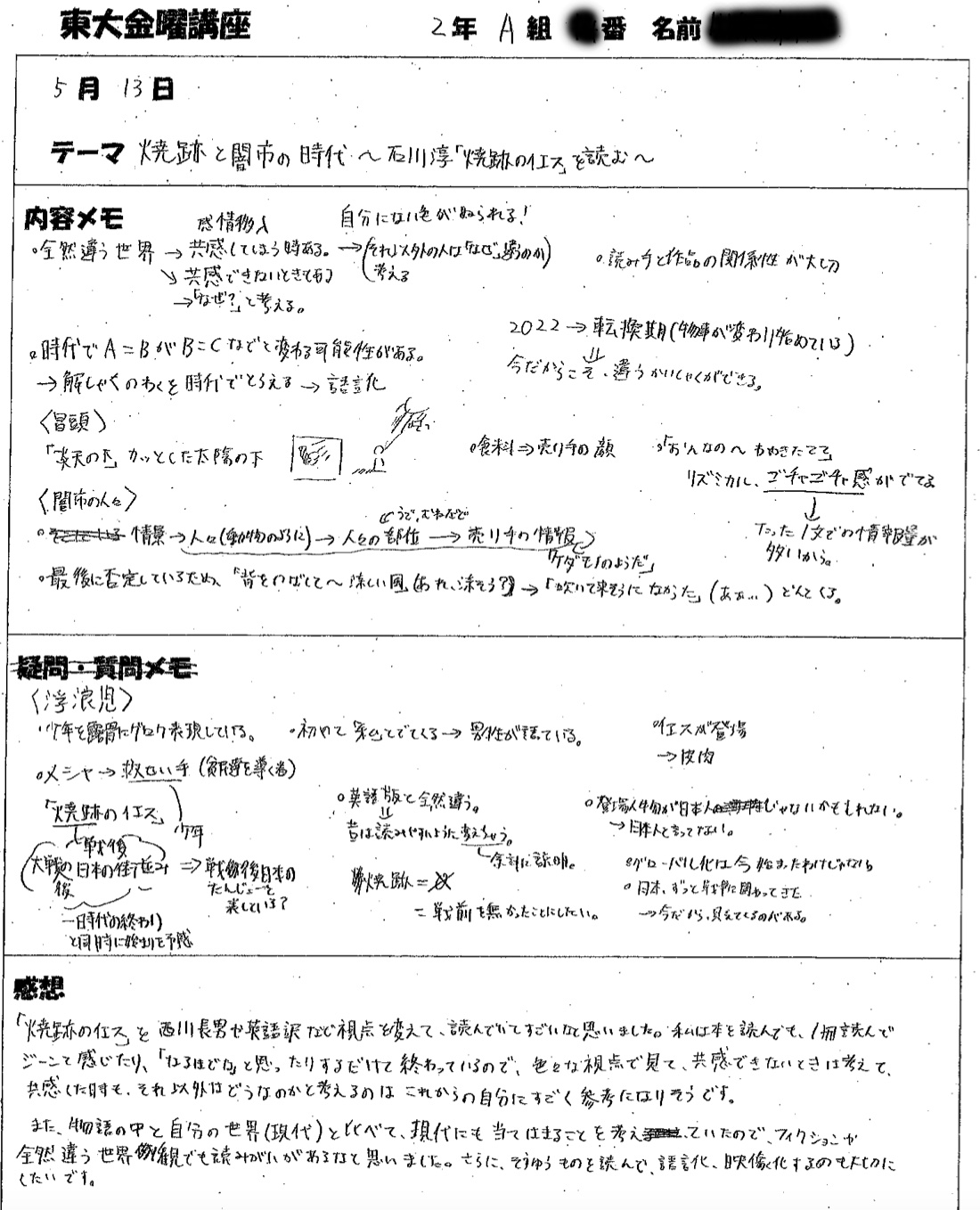

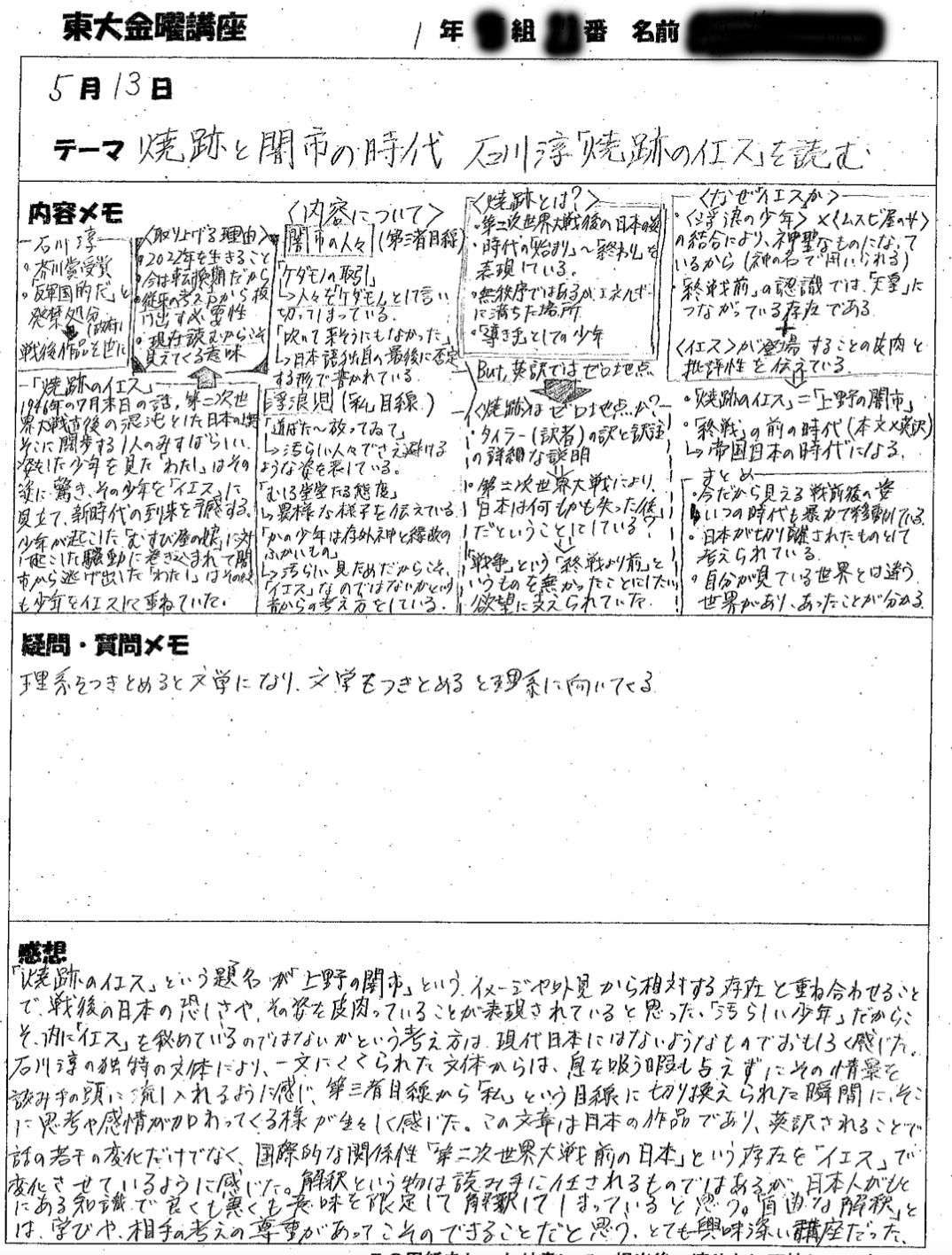

5月13日(金)に,今年度3回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴しました。今回は「焼跡と闇市の時代――石川淳「焼跡のイエス」を読む」と題し、逆井聡人先生(東京大学 教養学部 教養学科・准教授)がご講演くださいました。中学1年生5名、2年生3名、高校1年次17名,2年次1名が大講義室で視聴しました。冒頭の一文の長さ、リズム感、視点を上げて下げる、辞書的な意味と英訳との比較などの解釈を聴き、「今だからこそ気づける内容や解釈があるように、解釈は背景となる歴史や現在の状況を照らし合わせて読むことで、自分の解釈や新しい発見をすることができるということを知れた(高校1年)」学びを得たようです。次回の開催は5月27日「『働かない』働きアリの進化生態学」です。

2025-01-16T12:06:17+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

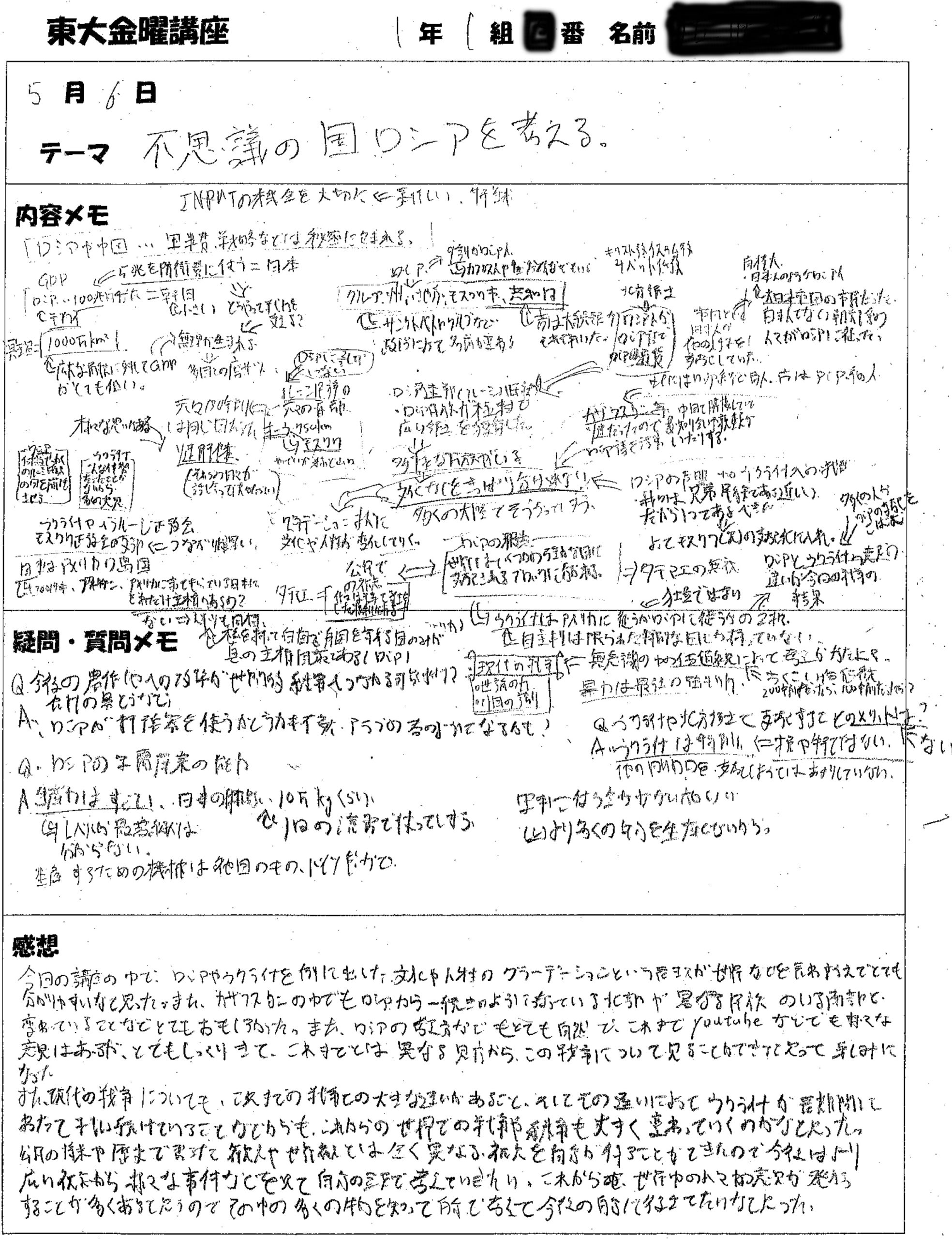

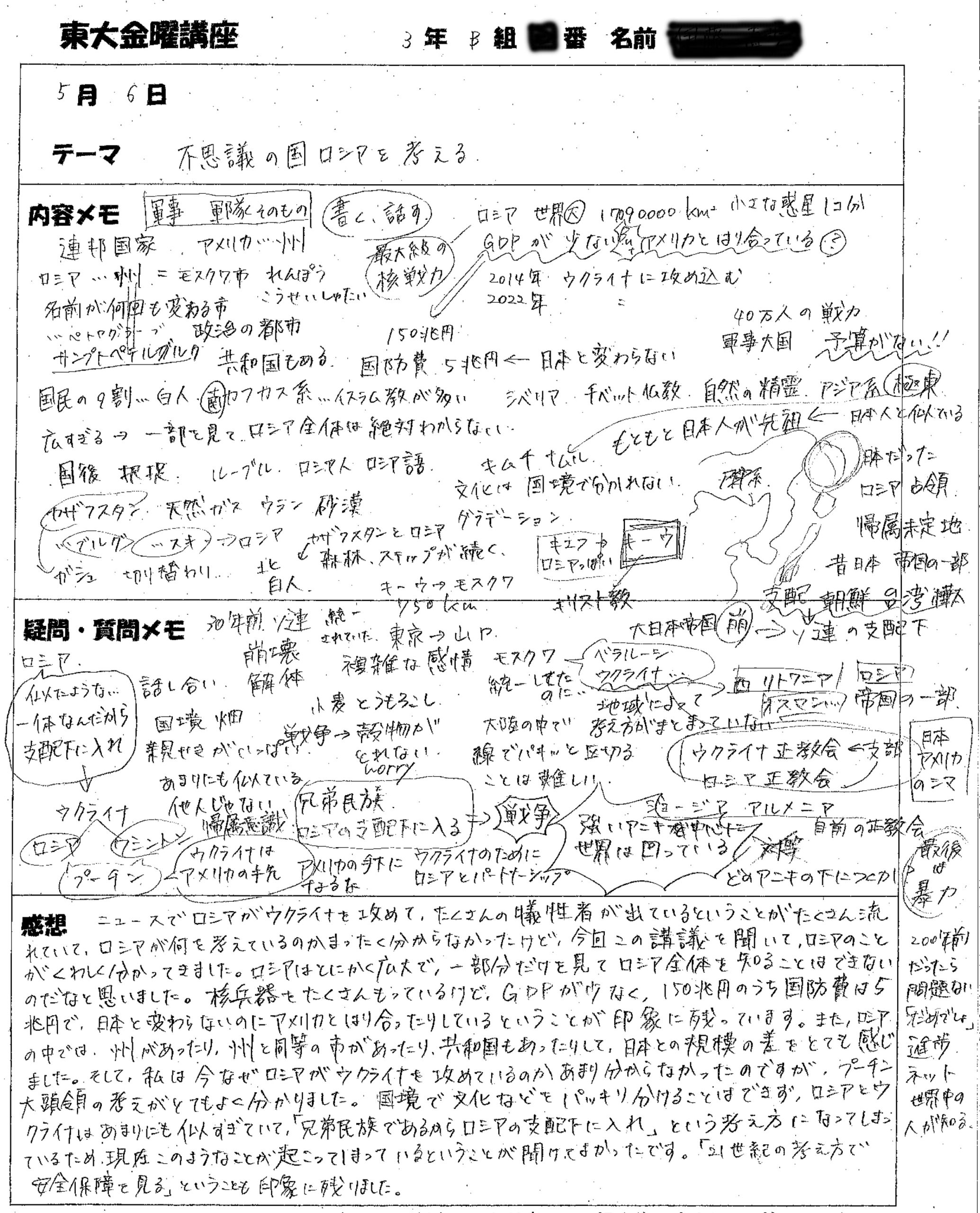

5月6日(金)に,今年度2回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴しました。今回は「不思議の国ロシア」と題し、小泉 悠先生(東京大学 先端科学技術研究センター・専任講師)がご講演くださいました。ウクライナ侵攻のニュースの影響もあったのか、ゴールデンウィークの狭間にも関わらず、中学1年生13名、2年生8名、3年生8名、高校1年次58名,2年次1名が大講義室で視聴しました。「大陸が繋がっているから文化の区切りも絶対的ではない」、「北方領土の問題がなぜ進まないのかがわかった」、「プーチン大統領の発言などを根拠にした世界観を学ぶことができた」など、多くの生徒が世界観・価値観が変容するような学びを得たようです。次回の開催は5月13日です。

2025-01-16T12:06:31+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校