令和7年1月24日(金)~25日(土)に宮城県仙台市の東北大学工学部で上記の発表会が開催されました。

本校からは高校2年5名が参加しました。東北地区のSSH指定校において理数系の課題研究に取り組んでいる高校生が研究成果を発表し、発表者との対話を通じて相互交流を行うことで切磋琢磨し、今後の活動の活性化につなげることができました。

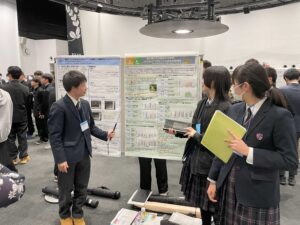

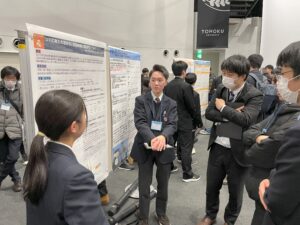

24日の午前はナノテラス見学を行いました。ここでは、最先端の科学的な施設の重要性も認識することができ、産学官が一体となり科学技術の向上に関与していることも知ることができました。午後は講話「生体信号解析の挑戦:生体計測技術とその社会的応用」という演題で三重大学 研究基盤推進機構 半導体・デジタル未来創造センター 教授 湯田 恵美 氏よりご講演をいただきました。その後の質疑応答では、本校の生徒が積極的に質問を行っていました。その後、ポスターセッション(20分×4セット)を行い、本校からは「忌み嫌われる植物の可能性 -セイタカアワダチソウの将来的有用性-」のテーマで研究しているグループと「コマ芯棒の先端形状と回転時間の関係性について」のテーマで研究しているグループが研究発表を行いました。助言者の大学の先生からの質問にも、知識に基づいた自分たちの考えで自信をもって受け答えをしていました。

25日の午前はワークショップ「科学から生まれるビジネスの卵講座:イノベーションの第一歩」という題材で、事前の動画を視聴した上で、このディスカッションに参加しました。参加校の様々な生徒たちと交流を行いながら、一つの目的を達成する課題においてお互いに刺激を受けることができ、今後の人生に良い影響を与える大変有意義な経験となったようでした。

【参加した生徒の感想】

・私たちは二日目にワークショップに参加した。このワークショップでは既存のテクノロジーから社会の役に立つプロダクトを作る際の重要な観点を学習した。その日初めて会った仲間と二時間かけて一つのものを作り上げることは非日常的な経験で、今後必要となる力を鍛えることができた。

・二日間のサイエンスコミュニティを経験して私が感じたことは、企画に参加した生徒一人ひとりの発想力の豊かさです。二日目の活動に「最新の研究・技術」を用いたアイデアを提案するワークショップ活動がありました。異なる学校の生徒とチームを組んで取り組んでいく中で、お互いの考えを肯定しながらも、「ここの技術はこのように生かすともっといいのでは?」と、話し合いを重ね合わせ最終的には多くの教授に称賛される結論に辿り着くことができました。活動全体を通して確実に言えることは、一度、外部に出てイベントに参加したり他校の生徒と関わることで自分の人生観が180度変化することです。縛られた考えから解放され新たな思考に出会うことができます。みなさんも、機会があればぜひ、積極的に参加してみてください。(他県の景色をみるのも楽しいですよ)

・ナノテラスの見学に参加し、高度な技術や機械、人々が揃った素晴らしい建物だなと1番感じました。このような活躍ができているのは、明るい将来を願う震災の被災者が支援したからであり、私たちの諦めない心があるからこそだと思います。私も、コツコツ諦めずに前に進んで、沢山の人を支援し、支援されるように精進していきたいです。

・私は今回のポスターセッションで研究を発表した。今回の発表でうまく話すことはできなかったけど、最後まで発表しきれてよかった。次からはもっと対策をして、スムーズに分かりやすく説明をしたい。他校の発表を聞いて、探究に対する考えを深めたり、教授からのアドバイスで自分たちの研究への新たな視点を知ったりすることができたから、これからの研究や発表の機会に活かしたい。

・1日目の最後に行ったポスターセッションでは、普段はなかなか交流のない県外の高校生と有意義な活動ができた。想定外の質問や意見をいただき、今後の探究の参考になった。校内発表では今回の経験を十分に活かしたいと思う。

ナノテラス正面と発表会の様子