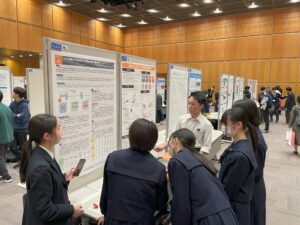

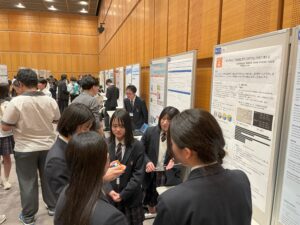

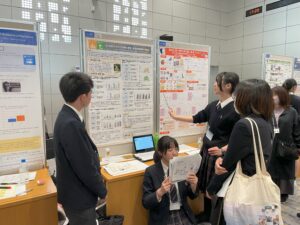

3月28日(金)・29(土)につくば国際会議場にて、「つくばScence Edge2025」が行われました。この発表会は課題研究やクラブ活動で取り組んだ研究をもとに、科学に関する「アイデア」を、全国から集まった多くの高校生が発表する会となっています。本校からは令和6年度の2年次生9名が以下の3つのテーマで発表し、国内外の高校生と交流を行いました。

・発表タイトル

「セイタカアワダチソウが持つ発芽,生長抑制物質の可能性」:日本語フロアポスター発表とブースポスター発表

「ルービックキューブの揃え方をプログラミング的に考える」:日本語フロアポスター発表とブースポスター発表

「コマ心棒の形状と回転時間の関係性について」:日本語フロアポスター発表

生徒の皆さんは、この発表会において、研究内容のアイデアやレベルの高さ、他校生徒の積極性と質問力、発想力の高さに感心していました。本校の選ばれた2つグループの生徒たちはブースでの発表も行い、多くの聴衆を惹きつけていました。それぞれの発表では、物おじせずに発表を行い、堂々と質問にも答えていました。また、海外から参加した高校生も多く、日本人であっても全て英語による発表を積極的に行っており、英語発表の重要性が認識できた2日間となりました。

【生徒の感想】

・この2日間で、とても参考になるアドバイスを頂いたり、この研究の長所を賞賛して頂いたりして、とても良い体験ができました。いつもの発表会以上に専門的な知識を持つ人が多く居たため、よりハイレベルで濃密な意見の交流ができたと思います。この研究を更に進化させるためにも、ここで得たものを研究を引き継いでもらう後輩に伝えていきたいです。

・私はつくばScience edgeに参加するにあたりより多くのデータを集め形にしたものを自分の研究として持っていったが、これでは戦うことができないということを実感することができた。この発表会に参加し上位に選ばれた研究の多くは大学と連携しなければできないような高校生にとっては難しい研究や、アプリや物販可能なものなど誰もが使える形になったものが研究の結果となっている研究だった。私の研究は基礎研究なので上記のような応用研究と比較することはあまりできないが、私はこの研究の活かし方を考えていなかったので意識の面ですでに彼らよりも十分後ろにいることを認識することができた。三年次になると論文にまとめなければならないので実験をすることは難しくなるが、今回得た新たな視点の研究も行いより正確な論文を書き上げたい。

・探究内容も多岐に渡り、様々な着眼点から研究に取り組んでおり、なるほどと感じる体験を過ごすことができた。また、自身の研究について他校の生徒や教師の方、教授の方々と議論を交わすことができ、今後の指針を決める有意義な時間を過ごせた。この経験を生かして、今後の探究活動をブラッシュアップしていきたい。