11月30日に東北大学大学院生命科学研究科 渡辺 正夫 教授をお招きして,1年次の生徒を対象にSSH講演会を実施しました。

「『SSH課題研究を始めるに当たって』—高校でのSSH,課題研究が大学,大学院での研究につながる。。。—」というタイトルで講義をしていただきました。課題研究の意義や,テーマ設定からResearch-Questionへの導き方などについて,渡辺教授がこれまで経験されてきたことを踏まえて,とてもわかりやすく講義してくださいました。

生徒からは,「『探究とはどういうものか』ということを初心に戻って考えることができました。そのときの1回きりで終わるようなものではなく,いつか思い出して役に立たせたり,探究を通して自分自身を成長させたいと思います。」「失敗することで学べること,失敗からしか得ることができない経験もたくさんあるので,失敗を怖がらずにどんどん挑戦し,今の自分よりももっと成長できるようになりたい。」などの感想が寄せられました。また,講義の最後には生徒からたくさん質問が出ました。

1年次の生徒は1月下旬頃から班決めを行い,テーマ設定やグループ活動を行います。今回講演から学んだことを生かして,実りある探究活動を目指したいと思います。

講演会の後の時間で,さらに高校2年次生2名の課題研究についてもご指導いただきました。対照実験をする植物の選び方や実験の結果の示し方,これまでの研究から得られた結果にどのようなストーリを持たせて発表するかなど具体的にご指導いただきました。指導を受けた生徒のみならず,教員にとってもどう生徒の研究に助言を与えるか非常に勉強になりました。

2025-01-15T10:45:18+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

12月1日(金)に東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」の後期第5回校内視聴を実施しました。今回は「次世代航空宇宙モビリティのための新しい流体科学の創出を目指して」と題し,都築怜理先生(東京大学 先端科学技術研究センター・講師)がご講演くださいました。中学1年生が2名,2年生が1名,,高校1年次13名,2年次1名が大講義室で視聴しました。「今回の講座を受けて,物事は1つで完結しないことや学問の縦と横のつながりを感じた。高校生になり,学問の取捨選択をする中で,自分の立場から目の前の学習に集 中しすぎずに,社会を俯瞰することを心がけたい」(高校1年Sさん)」といった感想のように,流体力学から広く物事を考える機会となった講演でした。次回は2月2日の「光と電子の顕微鏡:速くて小さいモノをどうやってみるか?」となります。

2025-01-16T11:51:52+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

令和5年11月10日に、本校大講義室で、高校1年次生が学校設定科目「SS健康科学」の時間、講義「タンパク質の不思議-糖質にはタンパク質の節約効果がある-」を受講しました。

講師は、山形県立米沢栄養大学 寒河江 豊昭教授です。

寒河江教授の講義は、「タンパク質クイズ」から始まり、タンパク質の働きについて、図表やデータを使って分かり易く教えてくださいました。

[生徒の感想]

〇タンパク質は食べ溜めができないこと、一度に摂る量が少ないと筋肉の合成を最大にすることができないこと、タンパク質の摂取量30g前後で筋肉の合成はストップするということを初めて聞いて驚きました。私はスポーツをしているので筋肉をつけたいです。食品に、どれくらいタンパク質が入っているのか確認して、適切な量を摂取し、筋肉をつけていきたいと思いました。

〇タンパク質と糖は密接な関係があると分かった。糖質を摂ることで、食べ溜めすることができないタンパク質を節約することができ、そこからアミノ酸に置き換わり、筋肉や皮膚の再生に利用されていることが分かり、体の中で色々な物質が他の物質に様々な影響をもたらしながら、今私は生きていると感じた。

〇人の体内は、必ず血糖値などの数値を元に戻そうとするらしく、私たちは全くそのことを感じることができなくても、体内では機械のように調整されていて驚いた。そうやって、調整することで、体調を崩しても、回復できたり、健康でいられるため、私は食生活で自分自身の体を守れるようにしようと思った。

〇ダイエットの際には、糖質をあまり摂り過ぎないようにすることが大事なのかと思ったが、筋肉を形成するタンパク質が本来の仕事を行えるようにするためには、糖質の存在が重要だと分かった。タンパク質だけを摂って、糖を摂らなければ、しっかり筋肉がつかないと知った。バランスよく食べることが、健康的に痩せることにも繋がると理解することができた。

〇運動部なので、今は筋肉をつけたい時期なので、運動後30分以内を目安にタンパク質を摂ることを心掛けたいです。

〇朝、時間がなくて朝食をしっかり摂ることができないので、補食などを用いて、不足する量や、ビタミン、ミネラルなどの栄養素も摂って、健康維持に繋げていこうと思いました。。

2025-02-04T13:45:57+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2025-01-16T11:52:10+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

10月18日(水)に水沢高校での中間発表会に参加してきました。本校は2名の生徒(2年次)が「セイタカアワダチソウの毒素について」というタイトルで発表してきました。また、発表はありませんでしたが1年次生3名も見学者として参加しました。中間発表会は、数学、物理、化学・地学、生物の4分野に分かれており、1年次生は興味のある分野に分かれて参加してきました。

生物分野では、初めに水沢高校の発表が2つあり、その後本校の発表がありました。スライドにまとめた内容を落ち着いて、要点を押さえて発表できました。研究内容をしっかり理解していることも伝わったと思います。発表後には、参加者の質疑応答と助言者の川原田先生(岩手大学准教授)のアドバイスがあり、メモを取りながら丁寧な応答をしていたのが印象的でした。また、すべての発表の後に、参加者全員でのフリートークの時間が設けられており、時間を忘れるほど大変盛り上がった交流になりました。

以下は生徒の感想です。

〇水沢高校に着いて、探究活動に熱心に取り組んでいることが分かりました。教室に向かう廊下に昨年のポスターがずらりと貼ってあり、どれもが興味深いテーマでかつ見やすいものに仕上がっていました。生物分野の発表(水沢高校)は、菌の増殖分析や植物の体内構造についてでした。細部に至るところまで研究しており、見ごたえのある発表でした。私たちの発表にも、今までにない視点で指摘され大変勉強になりました。(2年HM)

〇少し緊張もありましたが、雰囲気もよく、落ち着いて発表することができました。発表を終えて、大学の先生から実験の改善点や良かった点の助言をいただき、これからの実験での目標を立てるのにとても参考になりました。水沢高校の発表では、研究がうまくまとめられており、学べることがとても多く勉強になりました。(水沢高校の)生物の先生とも話ができ、とても興味のある発表だと言われてとてもうれしかったです。(2年WM)

〇それぞれの班によって、研究の進め方や行う実験が異なり、「なるほど」と思える学びが多かった。(1年ST)

〇意見交換が白熱し、水沢高校の方々から非常に参考になる意見や考え方を聞けた。(1年SS)

〇フリートークで話をして、様々な学問に興味を持っていて、知識も広く驚いた。「科学者の卵」や大学のイベントに参加しているそうで、僕も面白そうななものに参加してみたい。(1年KI)

2025-01-15T10:46:31+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

10月27日(金)に山形テルサで久しぶりに対面で行われた第9回山形県高校生英語ディベート大会において、本校のESS部から出場した2チームがそれぞれ予選を全勝で勝ち進み、3年連続で同校対決の決勝戦を行いました。

今年の論題は”Resolution:That the Japanese government should legalize gestational surrogacy (日本政府は,代理出産を合法化すべきである。是か非か)”で、Aチームの構成は(括弧内の数字は学年)は星川 心花 (2), 増川 風雅(2), 齋藤 優依(1), 縄 優颯(1),菅野 珠有 (1), 柴崎 萌(1)、Bチームは原田 未森(2), 古沢 拓眞(2), 村岡 浬來 (2), 小松 佳奈(1), 半田 瑞歩(1)でした。

予選は1、2回戦が抽選で行われ、3回戦からは勝敗に応じて同じ強さのチームが対戦するパワーペアリング方式で行われ、4試合行われました。それぞれのチームの1回戦からの対戦相手は、Aチームが米沢興譲館B, 新庄北A, 山形東B, 鶴岡北A、Bチームは酒田東A, 鶴岡南A, 酒田東B, 山形東Bとなりました。

決勝戦は審査委員長の中央大学矢野善郎先生がコメントしたように、非常に接戦となり、5人のジャッジが3対2の投票に割れる熱戦で、優勝はAチームになりました。12月に開催される全国大会では部内選考後に1チームで参加し、昨年の12位を上回る結果が出せるよう、部員一丸となって取り組んでいきます!

2025-02-07T12:00:52+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

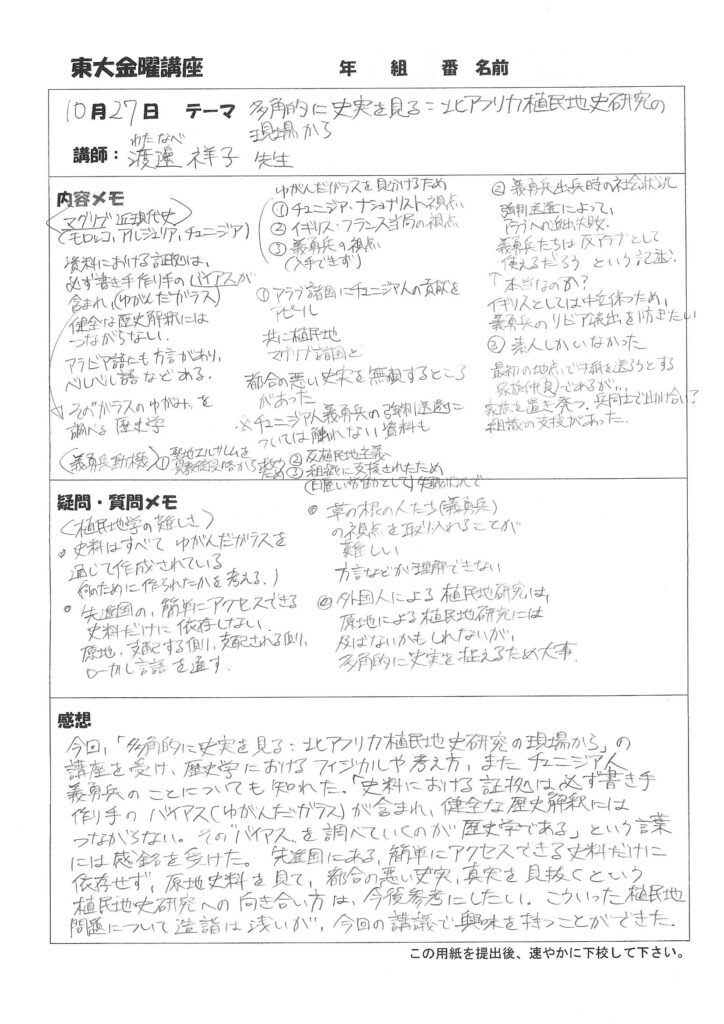

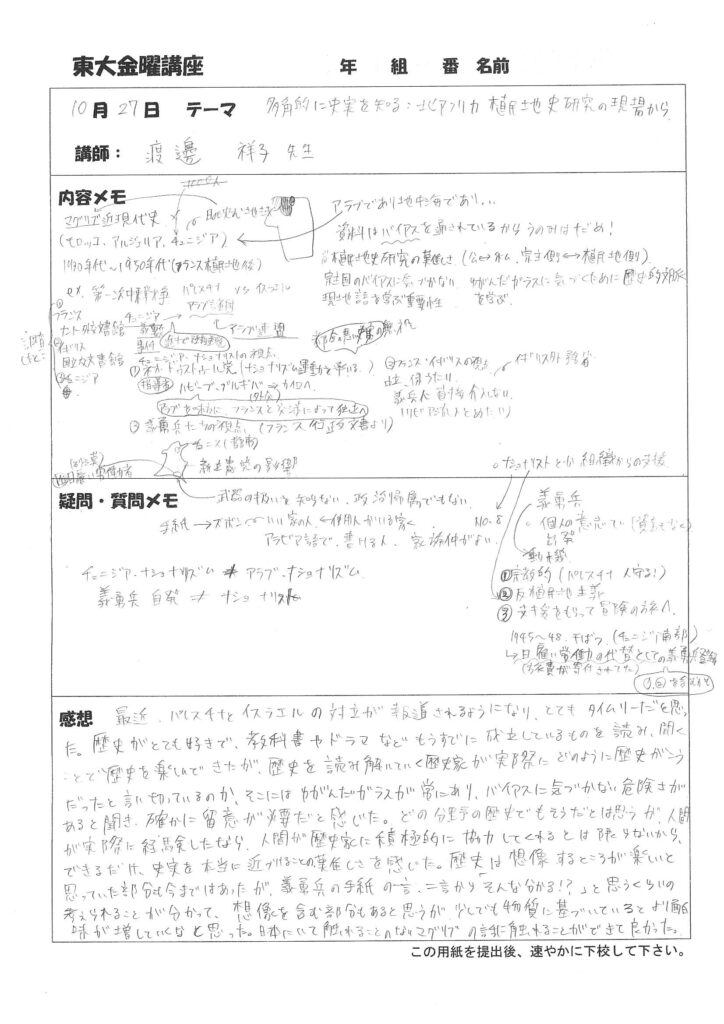

10月27日(金)に東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」の後期第3回校内視聴を実施しました。今回は「多角的に史実を見る:北アフリカ植民地史研究の現場から」と題し,渡邊祥子 先生(東京大学 東洋文化研究所 西アジア研究部門・准教授)がご講演くださいました。中学1年生が2名,高校1年次28名が大講義室で視聴しました。「『史料における証拠は必ず書き手・作り手のバイアス(ゆがんだガラス)が含まれ,健全な歴史解釈にはつながらない。その”バイアス”を調べていくのが歴史学である』という言葉に感銘を受けた。」(高校1年G.Y.さん)」といった感想のように,歴史の多角的な考え方が身に付く貴重な機会となった講演でした。次回は11月10日の「星の爆発で宇宙の膨張を測る」となります。

2025-01-16T11:52:47+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

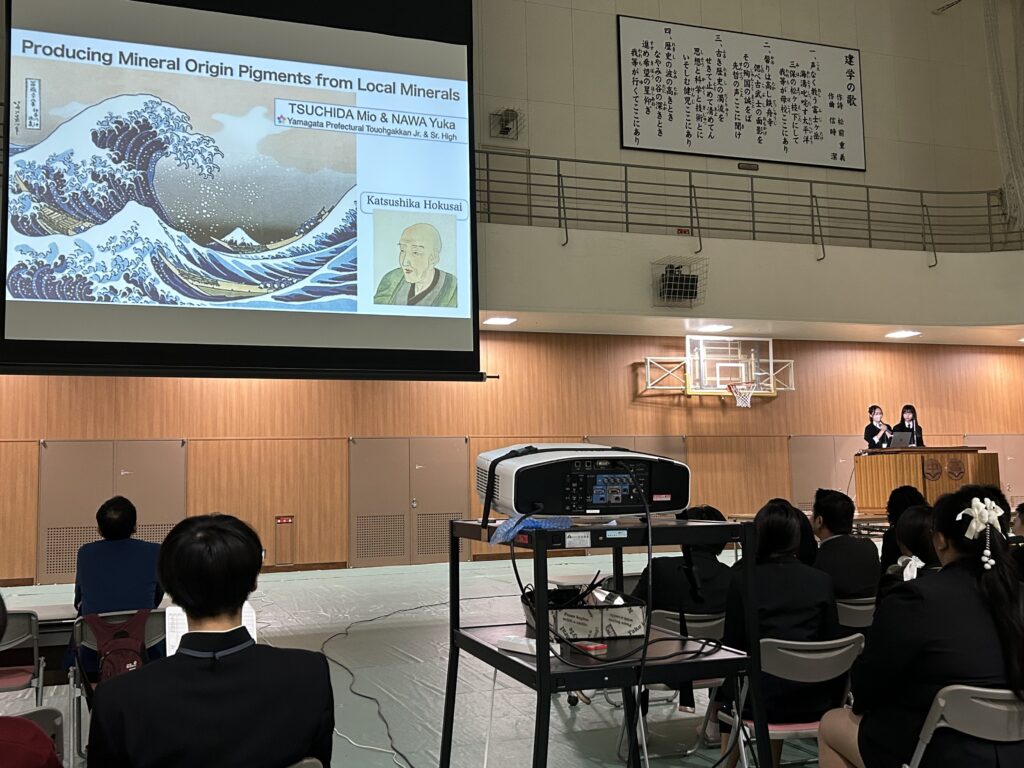

10月28日(土)に、タイ王国から参加の3校(Demonstration School University of Phayao, Paphayompitayakom School Taksin University, Mahasarakham University Demonstration School)、新潟県立新発田高等学校、兵庫県立豊岡高等学校の生徒も参加した東海大学付属高輪台高等学校SSH成果発表会(International SSH Presentation Seminar 2022)に、本校1年次の縄優颯さんと土田美桜さんが英語による口頭発表で”Producing Mineral Origin Pigments from Local Minerals”を発表してきました。タイからは3つの学校合わせて約150名の生徒が参加していることもあり、発表と質疑は全て英語、見学したポスター発表も高輪台高等学校の文系発表以外は全て英語でした。そんな発表会でも、本校の2名は1年生であることに驚かれるほど立派な発表ができました。

2025-01-16T11:53:07+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

10月18日(水)にSSH校である県立酒田東高校の課題研究中間発表会がありました。本校から発表者7名(ポスター発表2本)と見学者6名(探究部)で13名の生徒が参加してきました。

酒田東高校では、本校のほかに鶴岡南から2本、酒田西から2本の発表があり、また見学者として地元の中学生や大学生の参加があるなど、とても活気のある発表会でした。本校生徒にとって外部で発表することは今回が初めてでしたが、大きな声で堂々と発表し、質疑応答にも丁寧に受け答えを行っていました。生徒は、このような場数を踏むことな大切さを感じたようでした。

本校代表として発表した生徒(全員高校2年次生)

山科ゼミ「ダイコンの皮からCNFを取り出し、ポリ袋の代替品を作成する」藤平恭子さん、泉椿咲さん、和田小紋さん、奥山徳喜くん

間宮ゼミ「旅行者とそこで暮らす人々にとって魅力ある/満足度の高い街づくりin蔵王」村岡結愛さん、今野莉緒さん、丹野櫻子さん

2025-01-15T10:48:36+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

令和5年10月4日に、本校大講義室で、高校1年次が学校設定科目「SS健康科学」の時間、講義「認知症の基礎知識とリハビリテーション」を受講しました。

講師は、山形県立保健医療大学作業療法学科長 佐藤 寿晃教授です。

講義の内容は、1.作業療法とは、2.認知症とは、3.認知症の症状とは、4.認知症に対するリハビリテーションについて、スライドを使って分かり易く教えてくださいました。認知症について、日常生活の中での具体的なお話を例に挙げて丁寧にご説明、ありがとうございました。

[生徒の感想]

〇作業療法士の仕事は、患者さんの体を回復させるお手伝いをすることは、分かっていたが、精神的なサポートも行う、心身ともにサポートする職業だと分かった。

〇認知症は自分も含めて年齢に関わらず、誰でも罹ると学んだ。身内が認知症になっても慌てず、その人を受け入れて不安にならないように配慮したり、本人に認知症が悪いことだと思わせないように配慮することを心掛けてサポートしていきたい。

〇認知症にかかったからといって、その人自身が変わったわけではないという言葉がとても心に残った。

〇自分が介護する側になった時、隠さずにオープンにして誰かに相談するか、ストレスをためないようにしたい。

〇認知症は加齢とともに、誰でも自然になっていくと知りました。認知症の人には、リラックスした環境を作ること、怒ったりせずにコミュニケーションを取ること、できることは、やってもらうなど知りました。

〇認知症の人を支えていくために、いろいろな「作業」を行うことで自信を取り戻す、きっかけになったり、モチベーションが上がったり、良い効果があると分かった。

〇医療職に就く人は、人が好きな人、人の世話をすることが好きな人、最新医療の勉強を継続していくことができる人が向いていると知りました。

2025-02-04T13:46:41+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校