On the afternoon of July 22nd (Saturday), our school hosted the only international English presentation competition in the Tohoku region, called START2023 (STudy Assembly of Research at Touohgakkan). The event was held in a hybrid format, with both online and in-person participation, under the sponsorship of the Yamagata Prefectural Board of Education.

[7月22日(土)の午後、東北唯一の国際英語プレゼンテーション大会(START2023; ST(udy) A(ssembly)(of) R(esearch) (at) (T(ouohgakkan)の略)を山形県教育委員会の後援のもと、本校が主催し、オンラインと対面のハイブリッド形式で行いました。]

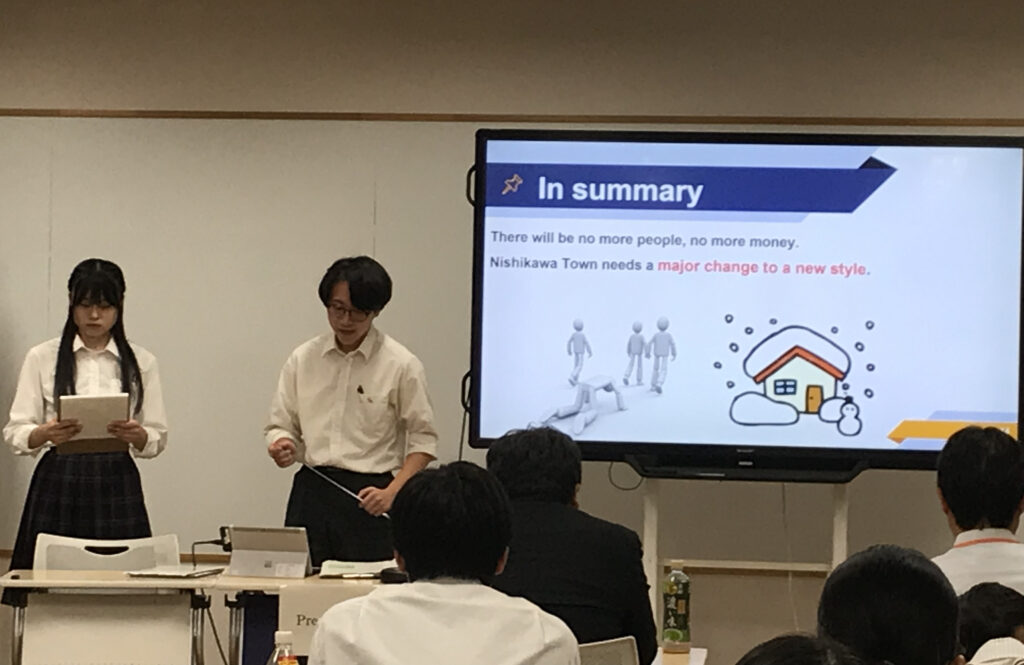

This competition involved individual and group research projects conducted by high school students. Participants presented their findings in English for a duration of 10 minutes and underwent a question-and-answer session, with 5 minutes of questions from other teams and judges. The presentations were evaluated, and first and second place winners were recognized in each research theme category.

This year’s participating schools included four schools from overseas: Nonghinwittayakom School (Thailand), King Mongkut’s University of Technology Thonburi (Thailand), SMKA Kota Kinabalu Secondary School (Malaysia), and National Taipei University of Technology Affiliated Taoyuan Agricultural and Industrial Senior High School (Taiwan). The ones of domestic schools were Hyogo Prefectural Toyooka High School, Shizuoka Kitami High School, Tokai University Attached High School Takanawa, Tokyo Metropolitan Tama Science and Technology High School, Niigata Prefectural Shibata High School, Iwate Prefectural Ichinoseki First High School, Akita Prefectural Yokote High School, Miyagi Prefectural Furukawa Reimei High School, Fukushima Prefectural Azuma High School, and Fukushima Prefectural Futaba Mirai Gakuen High School, as well as Yamagata Prefectural Yonezawa Kojokan High School, Yamagata Nishi High School, Tsuruoka Minami High School, and Sakata Higashi High School.

The judging panels at each venue consisted of two members each, and they are from Kyoto University, Tokyo University of Agriculture and Technology, Tohoku University, Miyagi University of Education, Yamagata University, and Tohoku University of Community Service and Science.

[この大会は、高校在学中に行った個人やグループの探究・研究活動の内容を英語で発表(10分間)し、質疑(他のチームからと審査員から5分ずつ質問される)を行って審査され、研究テーマごとに分かれた5つの会場で1位と2位を表彰します。今年の参加校は、ノーンヒンウィッタヤコム中等学校(タイ)、モンクット王工科大学トンブリー校 (タイ)、SMKAコタキナバル中等学校(マレーシア)、國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等學校(台湾)の4校が海外から、国内は兵庫県立豊岡高校、静岡北高校、東海大学付属高輪台高等学校、東京都立多摩科学技術高等学校、新潟県立新発田高等学校、岩手県立一関第一高校、秋田県立横手高校、宮城県立古川黎明高等学校、福島県立安積高校、福島県立ふたば未来学園高等学校の他、県内から米沢興譲館高校、山形西高校、鶴岡南高校、酒田東高校が参加しました。審査員は各会場2名ずつで、京都大学、東京農工大学、東北大学、宮城教育大学、山形大学、東北公益文科大学の先生方が協力してくださりました。]

The winners are as follows: [入賞者は以下の通りです。]

ROOM 1

1st Prize Coloring of Alginic gel [Tama Science & Technology High]

2nd Prize The Chaya tree Crude Extracts as Bioinsecticides for Controlling Musca domestica Larvae [Nonghinwittayakom School]

ROOM 2

1st Prize Intelligent Animal Blood Drawing Device – Blood Drawing Helper [Taoyuan Agricultural & Industrial]

2nd Prize Body color change and genetic regionality of Japanese red- bellied newt (Cynops pyrrhogaster) [Toyooka High]

ROOM 3

1st Prize Astroid Curve with variable exponents [Yokote High]

2nd Prize Production of an inexpensive simple ECG using Arduino [Furukawa Reimei High]

ROOM 4

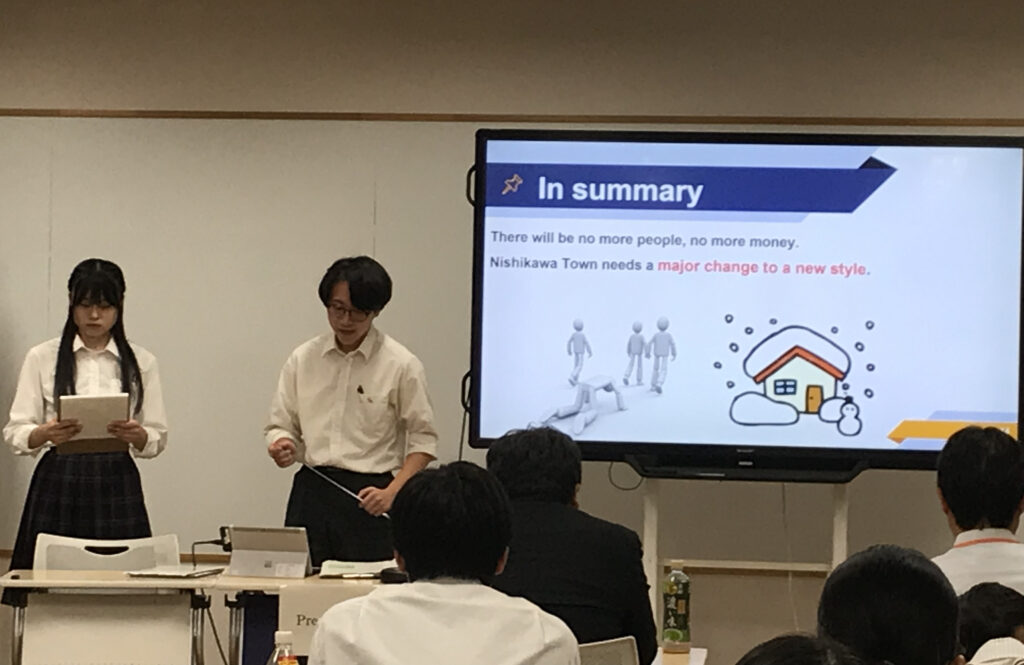

1st Prize How to Fold Cities with Diminishing Population [Touohgakkan High]

2nd Prize Better Shelters -From Women’s Perspectives [Yamagata Nishi High]

ROOM 5

1st Prize Fave and Study Motivation [Asaka High]

2nd Prize Youth-led Okitama Gender Innovation [Yonezawa Kojokan High]