5月12日(金)に東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」の前期第3回校内視聴を実施しました。今回は「『不思議』なる災害認識 ──鴨長明『方丈記』を読む──」と題し,木下華子先生(東京大学 文学部 人文学科・准教授)がご講演くださいました。中学1年生3名,2年生3名,高校1年次44名が大講義室で視聴しました。「長明の因果関係を結びつけない意図やさりげない言葉で地獄絵を人々に連想させる力,災害から約30年後であっても明確な表現の素晴らしさ,その時代でもここまでできる長明の能力の高さに驚いた。東北の人間として,東日本大震災が地震という言葉を聞くと思いつくが,当時3歳だった私たちの世代が今後伝えられることは何かと考えさせられた。過去に生きる,固執する,ということではなく,また,忘れるということでもなく,過去に学べるという考えを大切にしていきたい(高校1年S.A.さん)」のように,研究の面白さだけでなく,多くのことを考える機会となった講演でした。次回の本校での視聴は5月26日の「深層学習の原理に迫る ──数学の挑戦──」となります。

アーカイブ: SSH関連

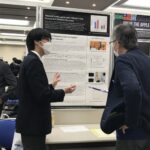

タイ王国で13回目の開催となったSCiUS Forum(https://sciusforum13.satit.up.ac.th/page/about)は、タイ国内の16の大学、19の学校が参加しての科学、技術、研究、イノベーションに関する研究発表と協働学習の大規模なフォーラムです。今年は5月2日から5日まで開催され、日本からも本校を含めた4つの高校が初めて招待されました。本校からは2年次の成果発表会で選出された、高校3年次の大井真君、加藤美羽さん、黒澤佐保さんがポスター発表で”Developing an AI Program to Read Human Emotions from the Eyes”を、口頭発表で清水紘輔君が”Possibilities of Using Binaural Audio in Vocabulary Learning”を発表しました。タイの高校生がとても興味を持って聴きに来てくれたため、ポスター発表は2時間ずっと発表と説明、写真撮影に追われ、口頭発表では審査員の方々が時間を延長して説明に聴き入ってくださいました。

2千人ほどが集まる開会式で始まる初日は、特別講演、ポスター発表と歓迎会、二日間に及ぶ口頭発表、最終日の午前中はそれぞれの生徒が興味のある学習活動に参加し、午後は表彰と閉会式、晩餐会とかなり充実したプログラムでした。タイの高校生の研究発表は英語で行われ、どれも大学・大学院レベル。表彰式の盛り上がりからも各大学がその附属高校を相当指導している姿が窺われました。

学術的な学びはもちろんですが、参加した日本人高校生達は、タイの高校生たちとの交流からも多くの気づきを得た様子で、日本人生徒の案内役をしてくれたパヤオ大学附属学校の生徒達との別れはとても悲しかったようです。ぜひ大学やその先の研究を通じて、また会えることを願っています。

4月28日(金)に東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」の前期第2回校内視聴を実施しました。今回は「生命を支える手術ロボットシステム」と題し,小林英津子先生(東京大学 工学部 精密工学科・教授)がご講演くださいました。中学生14名,高校1年次75名,高校2年次1名が大講義室で視聴しました。「外科医が患者に近づかずに手術をするというのがとても衝撃的だった(高校1年A.K.さん)」「自分が想像していた以上に精密で,形や持ち方まで適応させるということで,ロボットが手術をする恐怖心より,その技術を見てみたいという好奇心が勝った。また,『手術ロボットは単なる医師の真似ではない』という言葉が,すごく刺さりました。(高校1年S.K.さん)」のように,研究の奥深さ,面白さが伝わる講演でした。次回の本校での視聴は5月12日の「『不思議』なる災害認識 —鴨長明『方丈記』を読む—」となります。

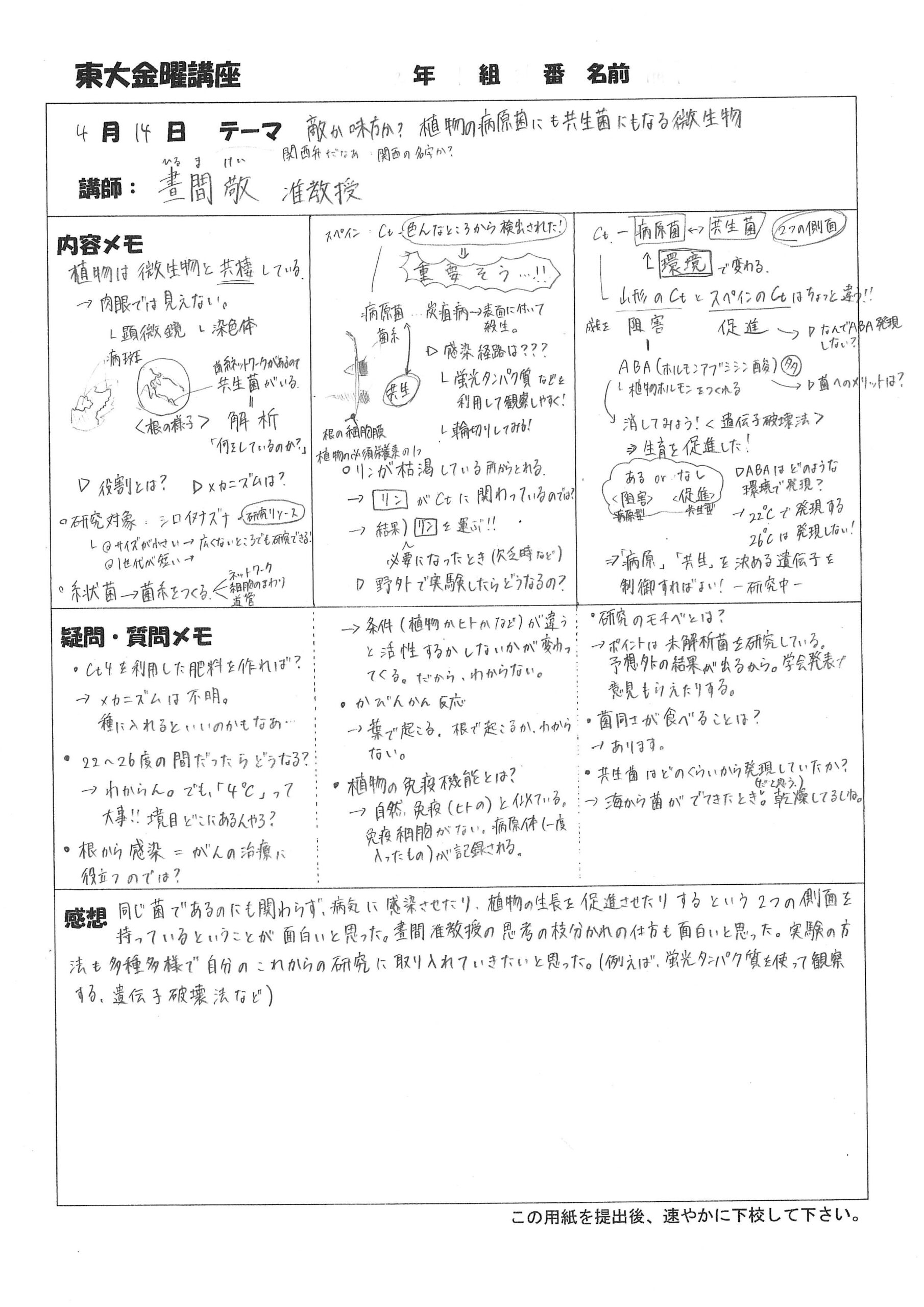

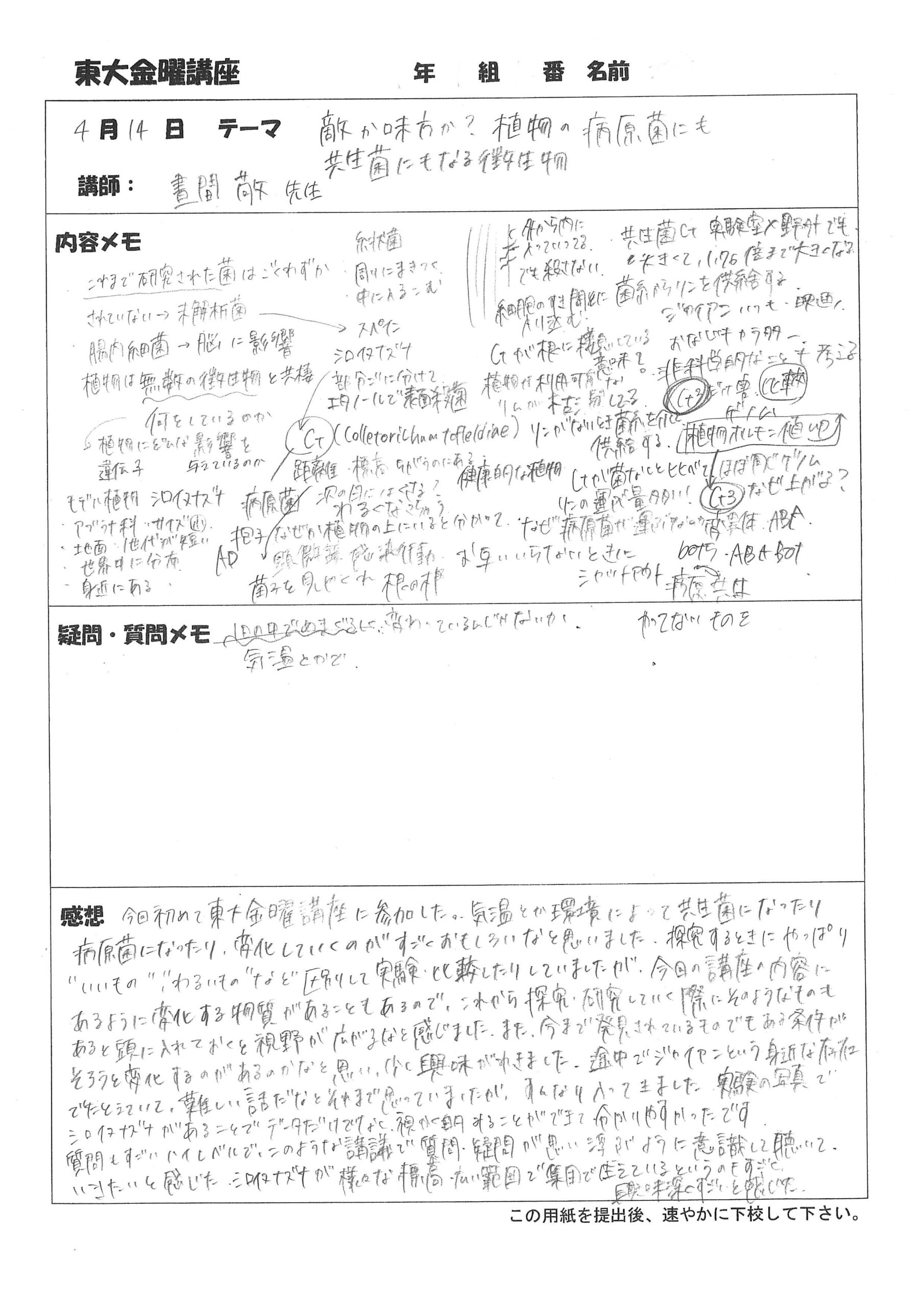

4月14日(金)に東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」の前期第1回校内視聴を実施しました。今回は「敵か味方か? 植物の病原菌にも共生菌にもなる微生物」と題し、晝間敬先生(東京大学 教養学部 統合自然科学科・准教授)がご講演くださいました。新学期が始まって間もないにも関わらず、高校1年次25名と高校2年次1名が会議室で視聴しました(中学生は次回以降参加可能になります)。「病原菌が善にも悪にも場合によって変わるという話を聞いて、その病原菌を見つけるにも凄まじい努力を重ねて見つけたものであり、さらにそこからが研究の本番、ということがすごく印象的だった。(高校1年D.Y.さん)」のように、研究の奥深さ、面白さが伝わる講演でした。次回の本校での視聴は4月28日の「生命を支える手術ロボットシステム」となります。

3月26日(日)、27日(月)つくば国際会議場にて、つくば Science Edge 2023が行われました。

授業の課題研究やクラブ活動で取り組んだ研究をもとにした科学に関する「アイデア」を発表する全国的な発表会です。本校からは高校2年次生7名が以下3テーマで発表し、国内外の高校生と交流を行いました。

英語ポスタープレゼンテーション「Effects of binaural audio on English vocabulary learning」

日本語ポスタープレゼンテーション「Python を用いた家庭での除雪経路の最適化」

「目から感情を読み取る AI のリアルタイム化」

各発表とも審査員や他校生からの質問にも熱心に答えていました。台湾からの発表も多くあり、日本語での発表であっても台湾の高校生に向けて英語で説明し質疑応答する場面もあり、生徒たちは英語で対話できることの重要性を改めて感じていました。

【生徒の感想】専門としている方々が多くいて、外部の方々とディスカッションを重ね、自分に足りないものや的確なアドバイスを多くいただける貴重な機会になりました。また、ポスターの作り方やプレゼンテーションの仕方の勉強にもなりました。自分の研究をより良いものにするために、探究部での残りの部活動に精進していきたいと思います。

令和5年3月15日(水)~16日(木)に、つくばサイエンスツアーが実施されました。

4年ぶりとなる本事業では、来年度理系に進む高校1年次77名、引率教員3名が参加し、1泊2日の日程で茨城県つくば市のさまざまな研究機関を3つのコースに分かれて訪問しました。

物質・材料研究機構、高エネルギー加速器研究機構、森林総合研究所、JAXAなどをそれぞれ訪問し、国内最高峰の研究や技術に触れ、日々の授業で学習したことやその先にある最先端の技術が実社会でどのように活かされているかを学んだり、来年度から行う探究活動に関わるヒントを得た生徒もいたようです。

生徒からは、

・物質や材料の発明が自分の身近なところに使われていることを知って驚いた。特にLEDのライトに使われているサイアロン蛍光体がすごかった。また、液体窒素の実験や金属当てゲームをして、実際に体験できて楽しかった。鉄を鍛造するのを見て、実際の窯の熱さを感じられてよかった。(物質・材料研究機構)

・Newtonでよく研究内容が取り上げられていて、ノーベル物理学賞を受賞した小林誠博士が在籍していたとても興味深い施設を見学でき、本当に良かったと思います。Belle ll 測定器を間近で見ることができると思っていなかったので、感無量でした。写真よりも鉄の重厚感がよく伝わってきてました。この中で行われている宇宙の神秘的な現象と、それを実現している日本の先端技術に対する私の憧れがとても高まりました。(高エネルギー加速器研究機構)

・山形では見ることのできないような多様な気候・地域を見ることができて、生物基礎の授業で学んだ樹木構造の知見を広げることができた。(森林総合研究所)

・全ての展示物が巨大で宇宙に行くまでにとても苦労があるということが分かりました。ロシアとアメリカの宇宙服を見て、それぞれの工夫を知ったり、実際に働いているところを見て、宇宙と交信していることの凄さを理解したり出来ました。宇宙から地球に帰ってきたものもあり、表面の焦げのようなものが何があったのかを想像出来て面白かったです。(JAXA)

といった感想が寄せられました。

これから理系で学ぶ生徒にとって、非常に刺激的で実りのある2日間になりました。

「やまがたAI甲子園」に探究部が出場し、最優秀賞(競技部門第1位、探究部門第3位)を受賞しました。

このことに関する記事が、3月22日の山形新聞に掲載されました。

あわせて、YBCのニュースでも放送されました。

やまがたAI甲子園 高校生らしい発想で課題解決 – YBC 山形放送

スーパーサイエンスハイスクール事業の一環として、7月27日~29日、「飛島フィールドワーク」(高校1、2年生22名が参加)を行いました。10月14日にその報告会を開催しました。

来年度(令和5年度)は、「沖縄・西表島フィールドワーク」を開催する方向で検討しています。