2月9日(木)にSSH校である県立鶴岡南高校の「鶴南ゼミ」成果発表会がありました。本校からは以下のポスター発表2本で7名の生徒が参加してきました。

「目から感情を読み取るAIのリアルタイム化」

「伸縮する折り紙構造に関する研究」

鶴岡南高校には、本校のほかに鶴岡北・酒田東・羽黒と地元の学校もたくさん参加していました。そのなかで本校生徒は堂々と発表し、質疑応答にも丁寧に受け答えを行っていました。生徒は、このような発表会の場を通して、交流することの大切さを感じたようでした。他校を訪問しての発表会は今年度はこれで最後となりますが、このような機会は来年度もできるだけ多く設けますので、新高校2年生にも、質の高い課題研究をおこなってほしいと期待しています。

2025-01-15T11:22:43+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2月8日(水)に開催した「未来創造プロジェクト成果発表会」に関する記事が2月9日の山形新聞に掲載されました。

2025-02-06T11:52:37+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2023年2月7日(火)、8日(水)に台湾高雄市の国立科学工芸博物館をメイン会場に、ハイブリッドで開催されたグローバル・サミット”Be a Bridge” (主催:山形県教育旅行誘致協議会, 学校法人九里学園高等学校, 公益社団法人山形県観光物産協会)に高校2年次の戸津煌君、西塚ゆうさんの2名がオンラインで参加しました。このサミットには高雄市立中山高級中學をはじめとする台湾の4校、山形県内4校が参加しています。本校からは、SSH成果発表会が8日に開催されたため、7日の研究発表のみオンラインで参加し、”Factors in Teacher’s Voices that Induce Sleepiness in Class (授業で眠気を誘発する教員の声の要因)”と題した研究を英語で発表し、発表後には質問や感想をたくさん頂くなど、大きな反響を頂きました。二人によると、教員の声と眠気には、1/fのゆらぎは関係がなく、滑舌の良し悪しと声の質(冷たくて柔らかいと感じる声)には有意な相関があったそうです。国や文化を超えて多くの関心を集めた研究発表となりました。

2025-01-16T11:59:15+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2025-02-10T10:22:11+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

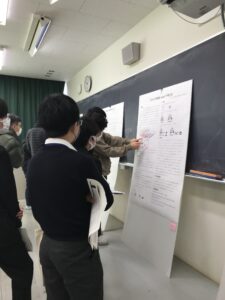

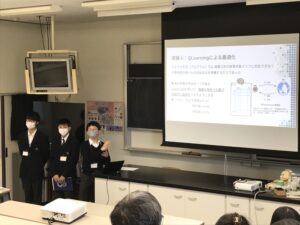

2月5日(日)東京都立戸山高校で行われた第11回生徒研究成果合同発表会に本校2年次生7名が参加してきました。

発表会は、ポスター発表171テーマ(戸山高校119テーマ、他校52テーマ)と口頭発表30テーマ(戸山高校16テーマ、他校14テーマ)とで時間を分けて行われました。発表会には、東京都内はもちろん、全国のSSH校からも多数の参加があり、戸山高校さんの助言者・メンターの方も非常に多く、大規模な生徒発表会で大変活気がありました。

本校は、口頭発表に物理分野で「伸縮する折り紙構造に関する研究」、情報分野で「Pythonを用いた家庭での除雪経路の最適化」のテーマで発表を行いました。

参加した生徒たちは、2週間前に東北サイエンスコミュニティ研究発表会でも発表しており、そのときよりもさらに発表内容も工夫して発表していました。また、他校生との質疑応答を通して、研究に足りない部分を知り、また同じ分野に興味のある高校生と交流することで研究への熱意をさらに燃やしていました。

戸山高校周辺には、早稲田大学理工学部などの大学や学校があり、短い時間の滞在となりましたが、東京の学生の街という雰囲気も感じることができました。

2025-01-15T11:23:35+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2025-02-10T10:22:54+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2023-02-02T11:21:20+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2023-02-02T11:20:47+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

1月28日(土)、東京大学が主催する「知の協創 実践学講座『物理を学ぶ,物理を作る~高校物理から宇宙研究の最先端へ~』」 に高校1年次生2名が参加しました。

この講座は、Kavli IPMU(カブリ数物連携宇宙研究機構)との連携により実施しているもので、午後には、先日、NHKで再放送された「最後の講義」に出演されていた東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構初代機構長の村山斉先生の講義をお聴きしました。

午前:演習「宇宙の謎に迫る」等

午後:村山斉先生による講義等

村山斉先生について紹介した動画がありましたので掲載します。村山斉 | NHKラーニング

2025-02-06T11:55:24+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

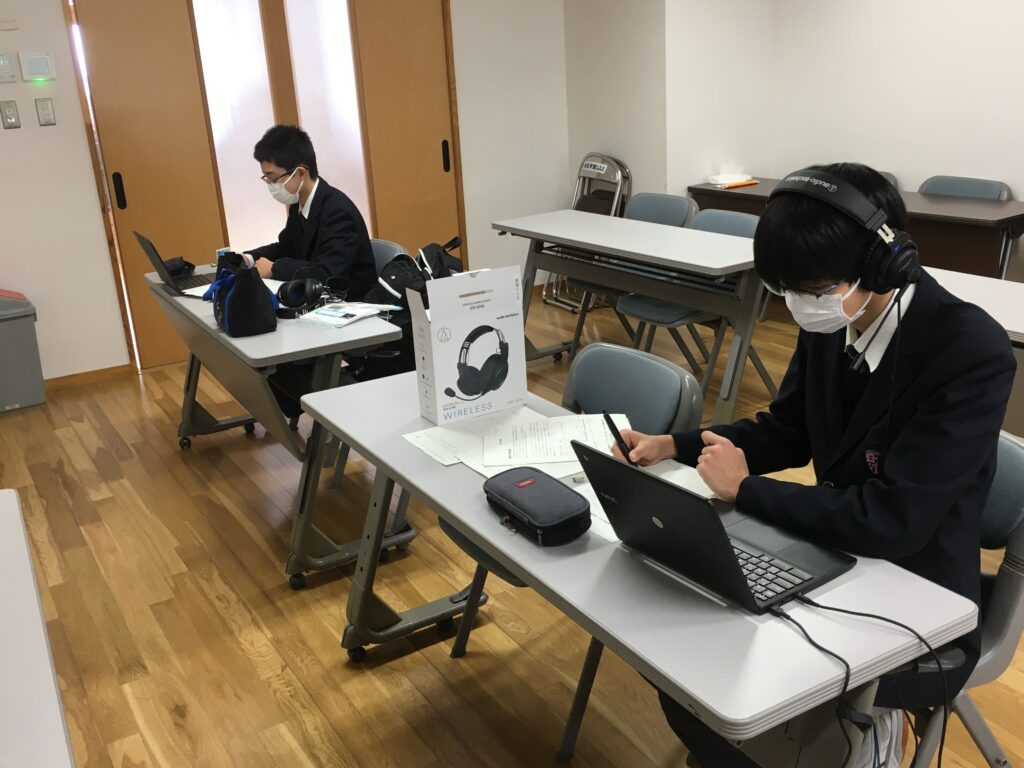

1月27日(金)岩手県奥州市文化会館Zホールにて、水沢高等学校理数科課題研究発表会に本校生徒4名が参加してきました。

前日26日の夕方に奥州市入りし、国立天文台水沢キャンパスを見学しました。緯度観測所の旧本館である「奥州宇宙遊学館」では、緯度観測所が作られた経緯や木村榮所長が発見したZ項について学習することができました。またILC(国際リニアコライダー)を始め、月・銀河・風・星の各展示室を見学しました。見学時には、東根市出身という国立天文台名誉教授の大江先生にもお会いすることができました。そしてキャンパス内にある20mの電波望遠鏡を目の当たりにし、北緯39°8′の水沢の地から宇宙を身近に感じた貴重な時間となりました。

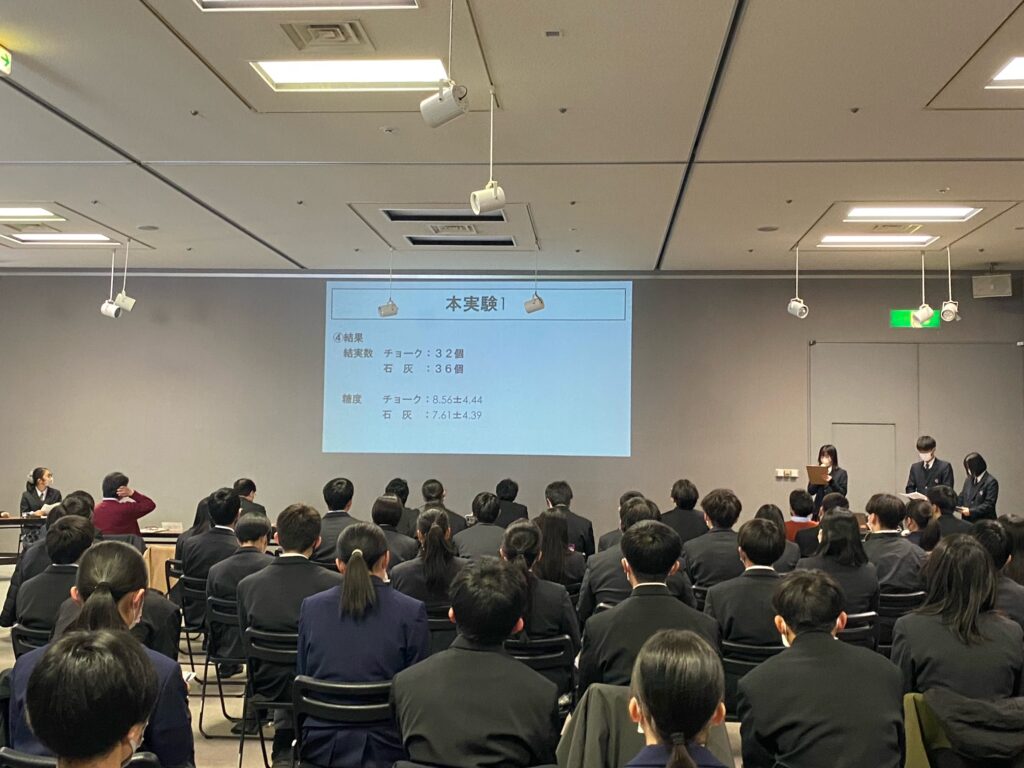

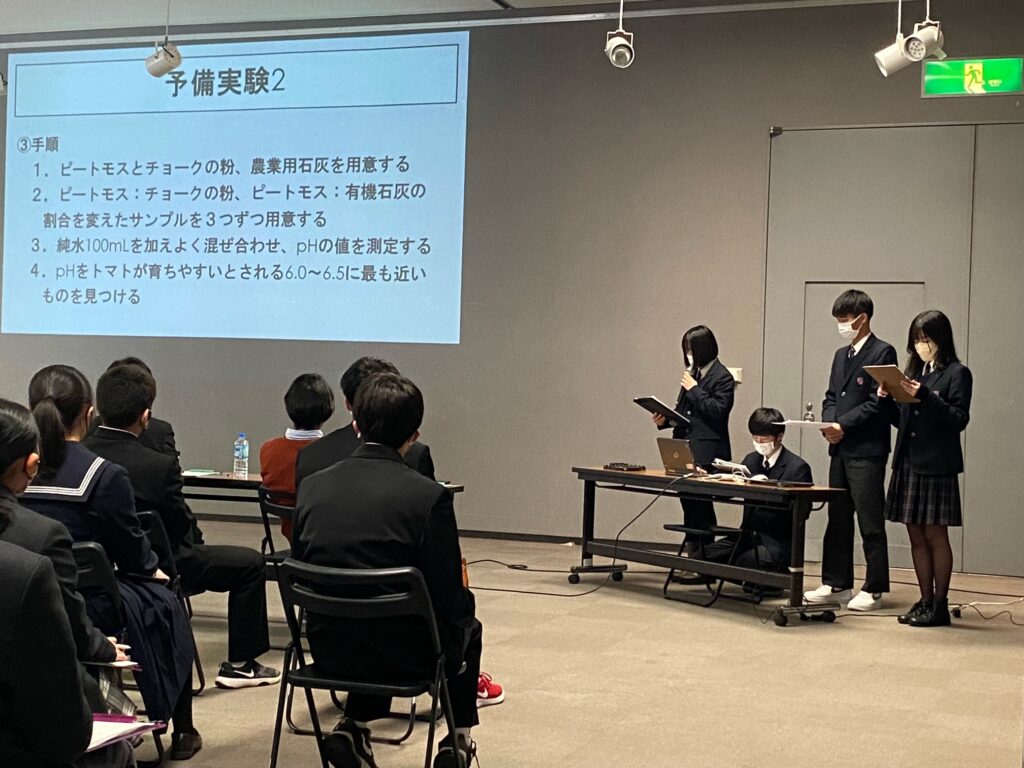

さて、発表会は全14テーマの口頭発表で、本校は8番目に「土壌改良における廃チョークの有用性について」というテーマで発表を行いました。発表会には、岩手県内のSSH指定校である岩手県立一関第一高等学校と岩手県立釜石高等学校からも参加があり、様々な分野の研究内容で質疑応答も活発に行われ、大変充実した発表会となりました。参加した生徒は、来月に控えた成果発表会に向けて、最終仕上げに意欲を燃やしていました。水沢高等学校の皆さん、本日は参加させていただき、誠にありがとうございました。

2025-01-15T11:24:06+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校