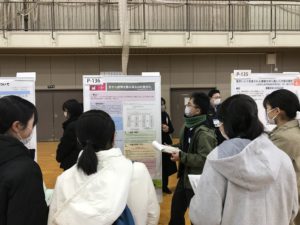

12月18日(日)米沢興譲館高校にて、サイエンスキャッスル東北大会が株式会社リバネスの主催で行われました。

各発表とも審査員や他校生からの質問にも熱心に答えていました。

審査の結果、 ポスター審査対象演題51テーマ中 第1位となる

受賞式

発表会の様子

2025-01-15T11:26:38+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

12月17、18日にオンラインで開催された全国高校生英語ディベート大会に、今年も本校のESS部が参加しました。山形県の予選で1位、2位を2年連続で独占した本校のESS部が目指していたのは、ベスト8。というのも、山形県はまだ20位以内に入ったことがなく、最下位争いのチームになることもある、とても厳しい大会なのです。今年度の論題はResolved:That the Japanese Government should abolish the mandatory retirement age systems(日本政府は,定年制を廃止すべきである。是か非か)。これまでに多くの練習試合をこなし、力をつけてきました。3回戦からは勝敗が同じチームとあたるため、1、2回戦を勝って臨んだ試合の相手はベスト8常連の翔凛高等学校でしたが、これも勝利し、4回戦はベスト4常連の大宮高校。残念ながら負けはしたものの、ジャッジの方々からは非常に接戦で良い試合だったとお褒めいただきました。5回戦は作新学院で、これも勝ち、最後の6回戦はベスト8常連の宇都宮高校。「家に帰ってからもこの結果で正しかったのか悩むと思う」とジャッジの方からコメントされる接戦で、惜しくも負けてしまいましたが、最終予選結果は12位! 山形県がベスト16に入ったのはもちろん初めてです。

2025-02-06T11:59:40+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

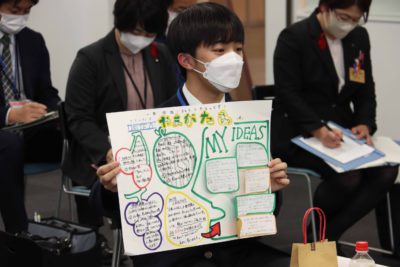

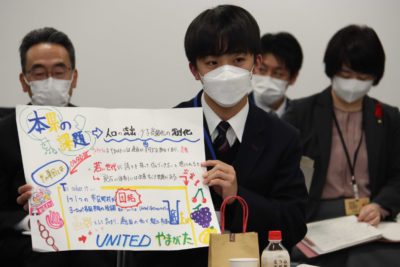

11月10日(木)、「知事と若者の地域創生ミーティングin東根」がまなびあテラスで開催され、高校1年の村上太栞さんが参加しました。

このミーティングは若者の豊かな発想や行動力を地域づくりに生かしていくため、吉村知事と開催地の市町村長が若者と車座になって意見を交わし、地域の元気創出策などに語り合うものです。今回、吉村知事、土田市長と語り合ったのは、各分野で活躍している市内の10代から40代の8人の皆さんで、新規就農者への支援や人口減少対策、地域振興などについてさまざまな意見や提案が出されました。(「市報ひがしね」(2022年12月1日版)より作成)

写真は東根市役所より提供いただきました。

2025-02-07T11:51:32+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2025-02-10T10:23:36+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2025-01-16T12:01:10+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2025-02-10T10:23:58+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

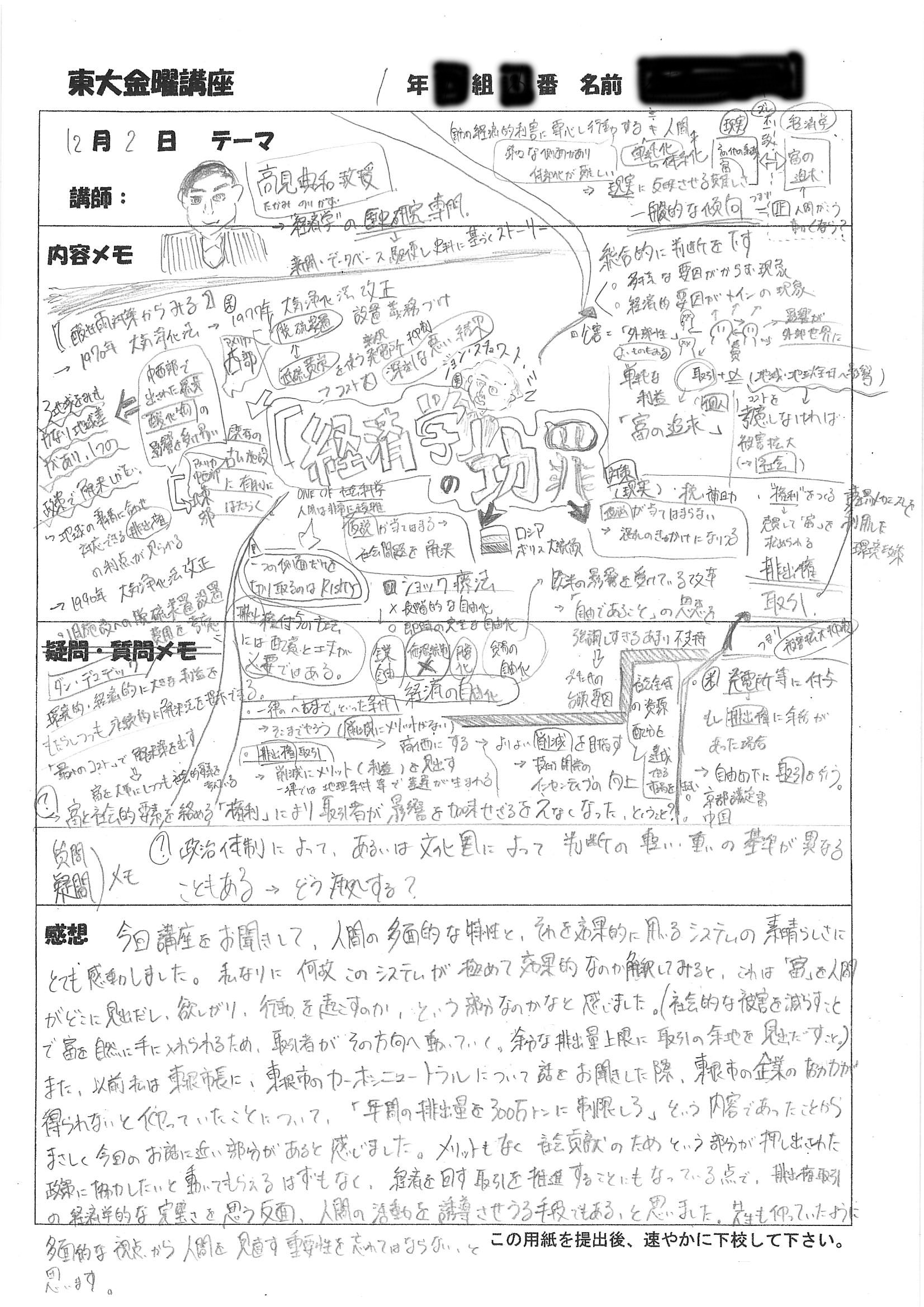

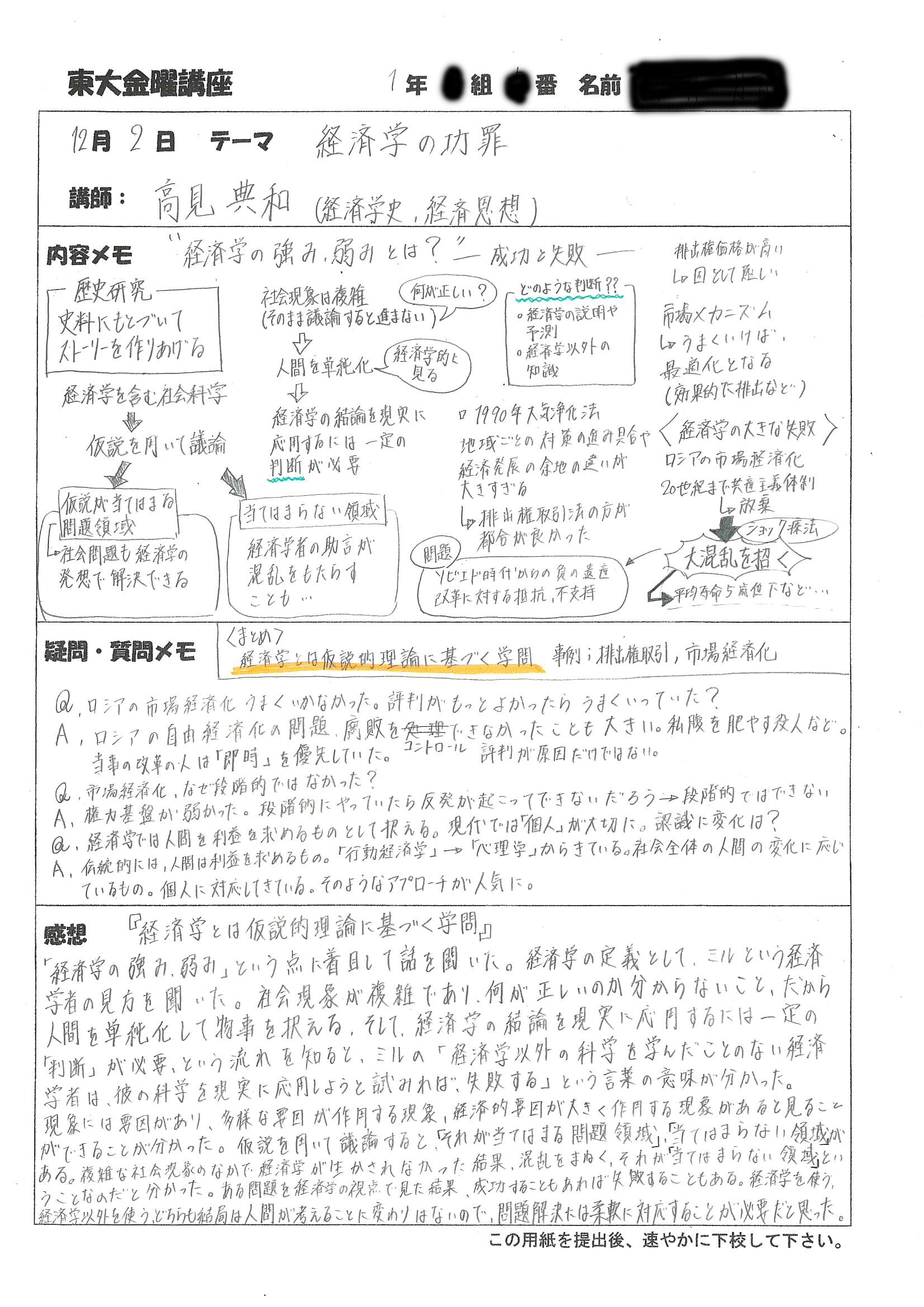

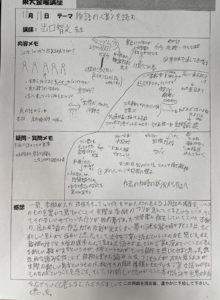

12月2日(金)に,後期6回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」の校内視聴を実施しました。今回は「経済学の功罪」と題し、高見典和先生(東京大学 教養学部 教養学科・准教授)がご講演くださいました。中学1年生3名、2年生2名、高校1年次38名が会議室で視聴しました。「今の私にとって経済学はただの社会の流れに過ぎない存在だと思っていたが、実際にはその中にメリット、デメリットが存在し、決して一つの大きなものとして捉えられないということを学んだ(高校1年Sさん)」、「経済学が、人間を富を獲得し、消費し、自分の経済的利害しか考えていない存在として捉え、その領域において一般的傾向を論じていたことを知り、興味深いと思った。単純化することで、完全には正しくなくとも、一定の判断をすることで世の中に役立てられているということがわかった(高校1年Kさん)」のように、新しい学びのある講座だったようです。次回の開催は1月20日の「人間と人工知能の協働」です。

2025-01-16T12:01:41+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

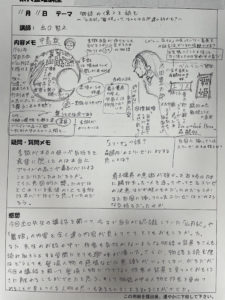

11月11日(金)に,後期5回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」の校内視聴を実施しました。今回は「物語の<裏>を読む―「山月記」「舞姫」ってほんとは全然違う話かも?-」と題し、出口智之先生(東京大学 教養学部 準教授)がご講演くださいました。中学1年生4名、2年生2名、高校1年次37名が大講義室で視聴しました。国語の教科書でよく取り扱われている「山月記」と「舞姫」について、授業で学習する「一般的な読み方」とは少し角度を変えた読み方を教えていただき、文学の新たな楽しみ方を知ることができました。講座の終わりには、「出口先生の本買って読んでみます!」と言ってくれた中学生もいて、この講座が新たな学びの第一歩になったようです。

2025-02-25T09:01:44+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

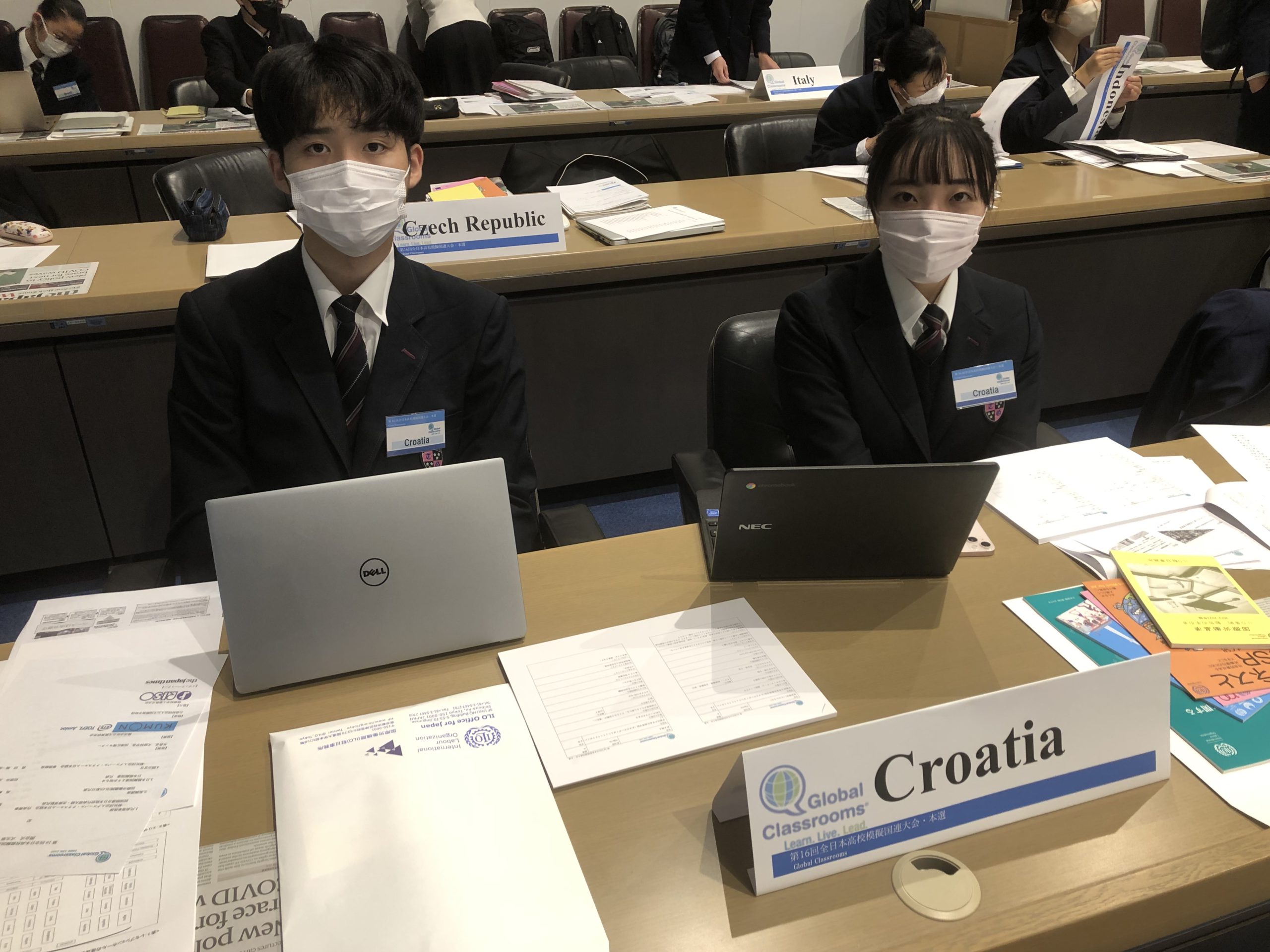

11月12日・13日に、研修旅行から駆けつけた2年次2名が、渋谷にある国連大学にて全日本高校模擬国連大会に参加しました。議題は「多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言」で、本校生徒はクロアチア大使として、二日間に渡って熱心な議論が繰り広げられました。多国籍企業は時に、国家の経済力を上回るほどの強大な経済力を持ち、各国の税制や法律・慣習に従って各国現地法人を複数所有し支配しているという事実の認識から始まり、各国の国益を守りながら、コロナ禍におけるデータ管理や社会保障について、各国の支持を得る宣言の作成を目指しました。東北ではまだまだ馴染みのない模擬国連ですが、参加校の多くは部活動や委員会などで練習試合などを繰り返し、予選会を通過しているため、非常にレベルの高い議論が展開されていました。

齋藤桃さんは「何も知らない国とこの一ヶ月間向き合い、今ではクロアチアに対して愛国心のようなものを感じます。簡単に言えば『多国籍企業に関するルール作り』を40カ国の大使と協議したわけですが、強大な経済力を持つ多国籍企業だからこそ、国家がどのようなルールを設けるかによって国益は大きく左右されます。国益と対立する政策に対し、どこまで譲歩し、合意形成を行うか、悩み、迷い、考え抜いたこの2日間は非常に有意義でした。そしてなによりも、この会議で出会えた人たちとの交流は、山形にいたら絶対に経験できないことでした。この模擬国連に参加できたことを光栄に思い、協力してくださった先生方、家族に感謝します」と感想を述べてくれました。髙橋駿輔君は「最初はかなり緊張しましたが、自分達の能力を信じて有意義な会議にすることができました。すべてのチームが奮闘し、輝いていました。心から尊敬しています。しかし同時に、自分の生きてきた世界の狭さを知ることにもなりました。今は、いつも応援してくださった先生方や友人、そして何よりチームメイトの桃への感謝でいっぱいです」と感想を述べてくれました。大きな成長を促してくれた全日本大会だったようです。

2025-02-07T08:39:10+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

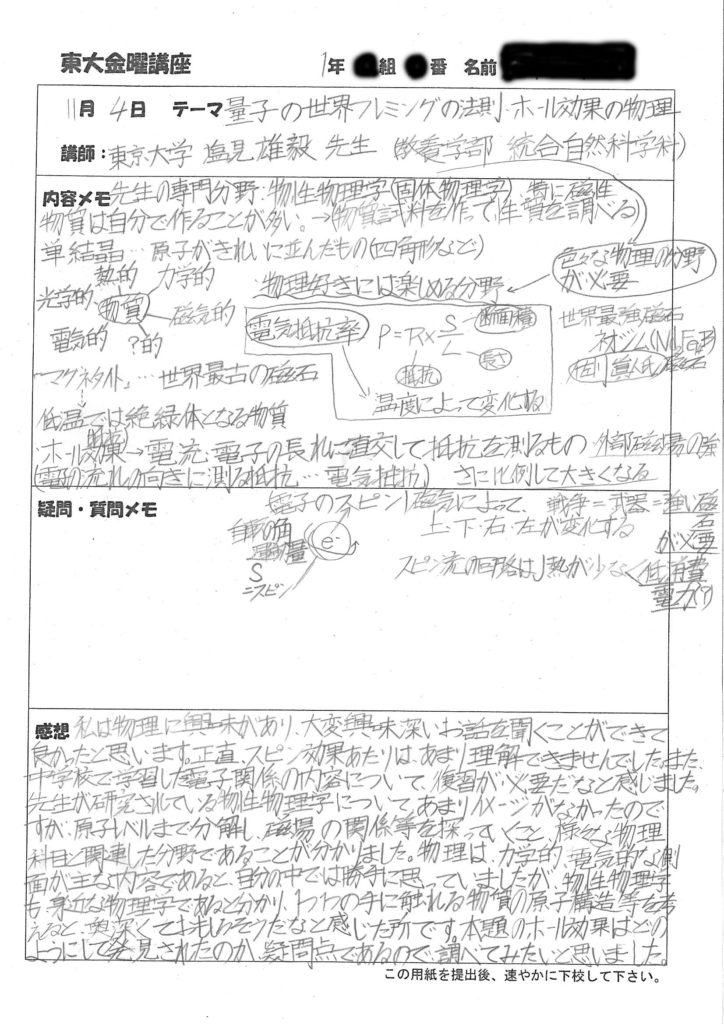

11月4日(金)に,後期4回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」の校内視聴を実施しました。今回は「量子の世界のフレミングの法則:ホール効果の物理」と題し、塩見雄毅先生(東京大学 教養学部 統合自然科学科・准教授)がご講演くださいました。中学1年生5名、2年生1名、高校1年次6名が会議室で視聴しました。「普段何気無く見ている磁石には、ホール効果、ローレンツ力など、様々な物理的現象が生じており、磁石という物質の状態を保つことだけでも、電子やスピン流が流れ続けているということが興味深かった。(高校1年Aさん)」のように、新しい発見のある講座だったようです。次回の開催は11月11日の「物語の〈裏〉を読む― 「山月記」「舞姫」って、ほんとは全然違う話かも?」です。

2025-01-16T12:02:42+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校