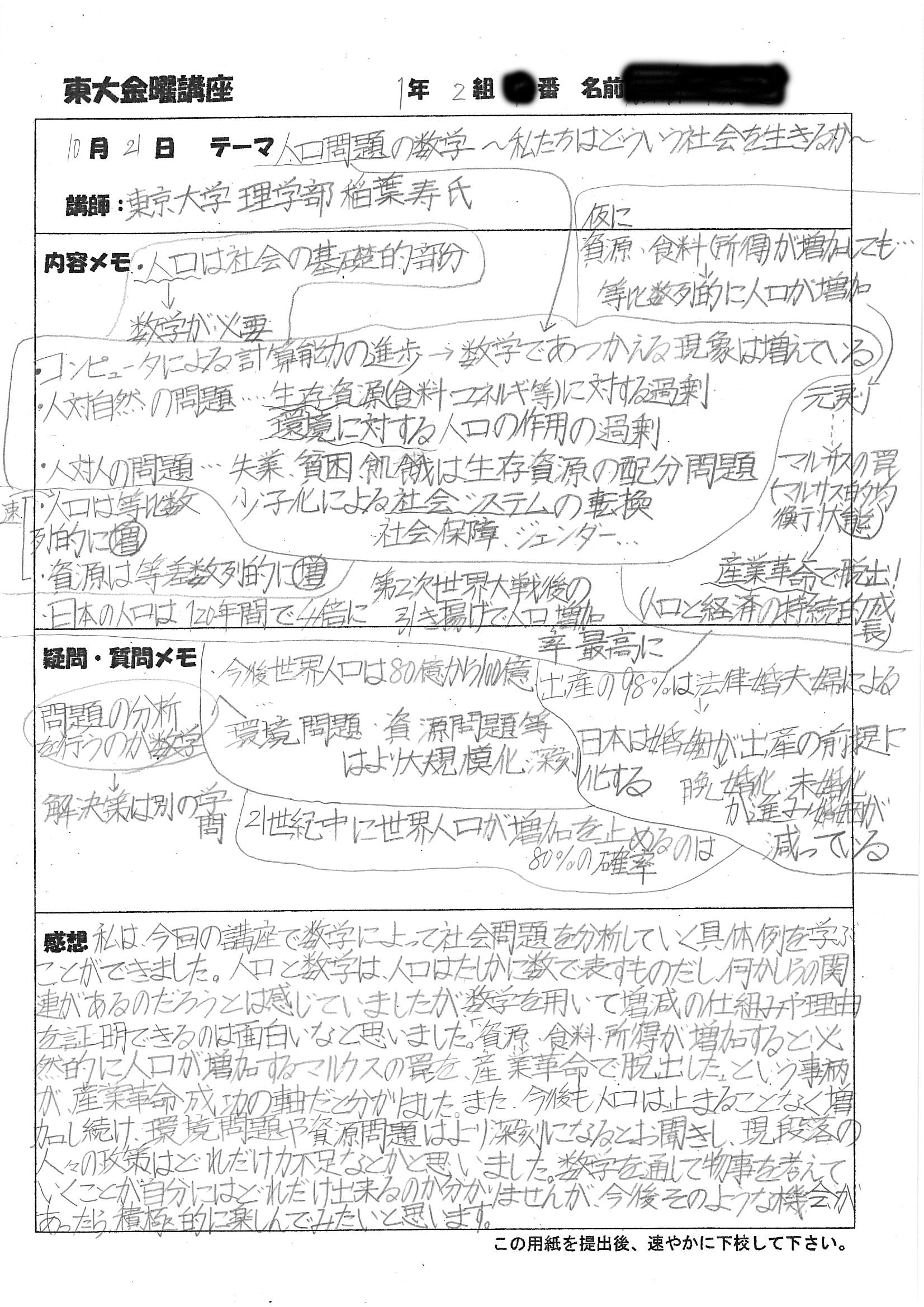

10月21日(金)に,後期3回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」の校内視聴を実施しました。今回は「人口問題の数学」と題し、稲葉寿先生(東京大学 理学部 数学科・教授)がご講演くださいました。中学1年生5名、高校1年次8名、2年次1名が大講義室で視聴しました。「人口の増減を数理モデル化することで、今後の人口変化をより簡単に推定できるようななることがわかった。世の中に存在する事象を数字化することはまだイメージしづらいものの、自然に起こることを数式化するところに面白さを感じた。また、自分の考慮したいものを数式の要素に加えることで、それについて式を作ることができるところに、柔軟性を感じた(高校1年Aさん)」のように、数学の新しい一面を知る貴重な講座だったようです。次回の開催は11月4日の「量子の世界のフレミングの法則:ホール効果の物理」です。

2025-01-16T12:03:16+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

10月25日(火)に、今年度もオンラインで、論題のResolved: That the Japanese Government should abolish the mandatory retirement age systems.(日本政府は,定年制を廃止すべきである。是か非か。)について、県内10校による県大会が開催されました。本校からはA, Bチームだけでなく、組み合わせの関係で偶数チームにするために、サプリチームを募って参加しました。このサプリチームは部活動はESSではなく、他の部に所属していて、授業でしかディベートをやったことのないメンバーで構成されています。約1週間で論題について学んで準備を行い、初めての対外試合に出場することを目指しました。残念ながら前日の夜に1チームが棄権することがわかり、サプリチームの出場がなくなる事態が発生しましたが、高校教育課のお計らいにより、第5位の予選順位チームとエキシビジョン・マッチを行うことが出来、山形西高校Bチームと試合をすることが出来、勝利をおさめました。ESSのA, Bチームは予選4試合をそれぞれ全勝で勝ち上がり、2年連続で決勝戦を同校対決で行い、結果は否定側のAチームが勝利。3年生も応援に駆けつけてくれ、全国大会出場を一緒に喜びました(3位は米沢興譲館A、4位は山形東A)。昨年の全国大会の悔しさを忘れず、全国大会で上位を目指します。全国大会は12月17、18日、オンラインで行われます。応援をよろしくお願い致します。

なお、今回の審査員長を務めてくださった中央大学矢野善郎先生の講評を下に転載していますので、ご覧いただければ幸甚です。

第8回 山形県高校生英語ディベート大会総評・決勝戦講評

10/25に行われた山形県大会,大盛況のうちに終わりましたね。オンライン大会特有の問題,ネットワーク接続などで大変なところもあったとは思いますが,まずはお疲れさまでした。

あらためて優勝・準優勝の東桜学館AチームおよびBチームおよび3位となった米澤興譲館のみなさまおめでとうございます。東桜学館をはじめ,全国大会に出場する山形県から学校の皆さん,どうかお互い練習を重ね,ぜひ年末に大暴れしてください(大活躍,期待と言うより,エビデンスに基づいて予想しております)!

2022年10月26日

2025-02-07T12:02:23+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

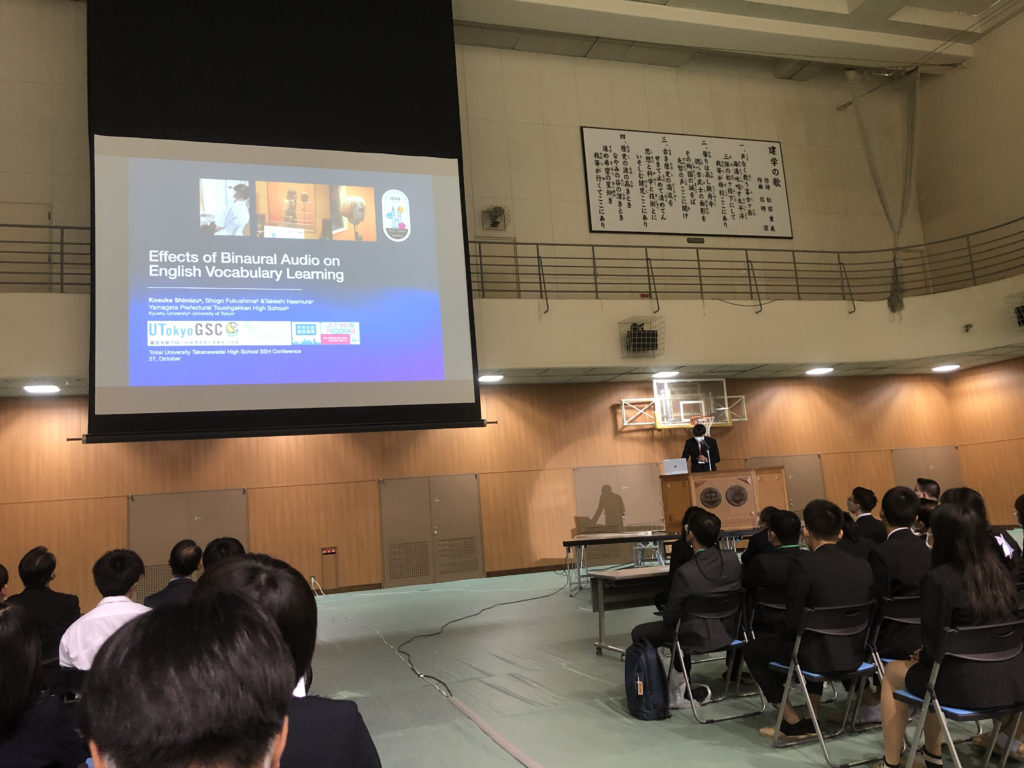

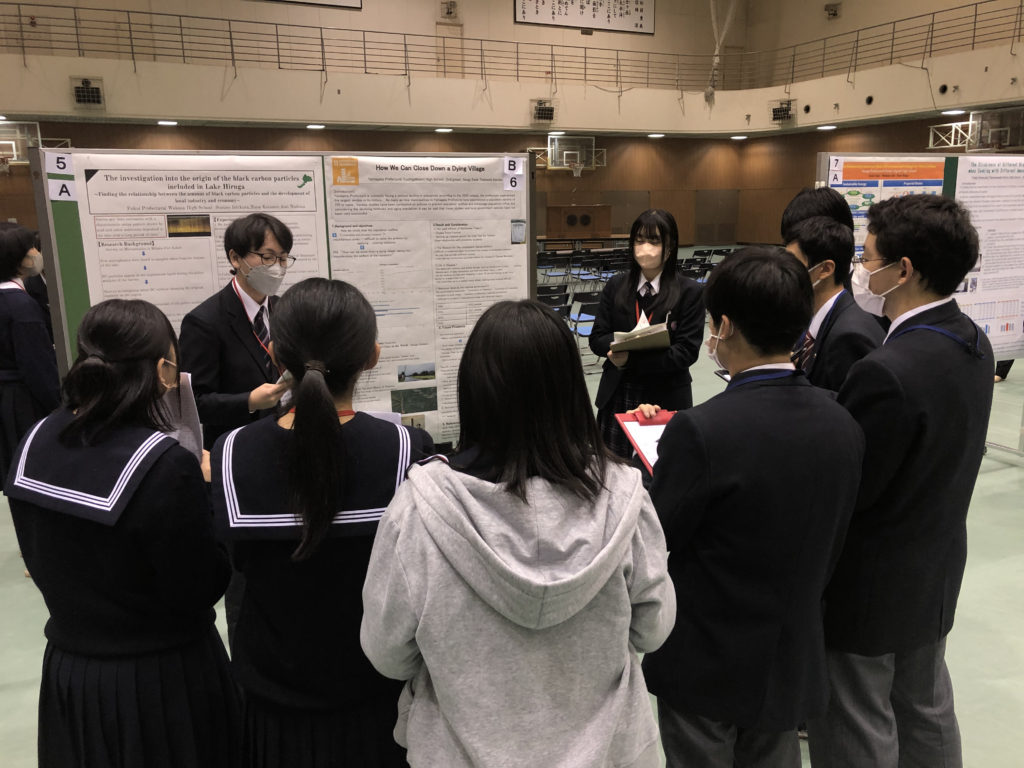

10月29日(土)に、パヤオ大学附属校(タイ)、新潟県立新発田高等学校、福井県立若狭高等学校、兵庫県立姫路東高等学校の生徒も参加した高輪台高等学校SSH成果発表会(International SSH Presentation Seminar 2022)に、本校2年次の清水 紘輔君(口頭発表; “Effects of Binaural Audio on English Vocabulary Learning”)、高橋奏翔君と浅黄さらさん(ポスター発表; “How to Close Down a Marginal Village”)が参加してきました。タイからは約80名の生徒が参加していることもあり、口頭発表は全て英語、ポスター発表もほとんどが英語、質疑応答ももちろん英語でした。そんな発表会でも、本校の3名は流暢な英語で堂々と発表し、他校の発表にも英語で質問するなど大きな存在感を示していました。高校生が自分の研究を英語で発表する機会は確実に増えており、本校はこの流れにしっかり対応していることが体感できる発表会でした。

2025-01-16T12:03:38+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

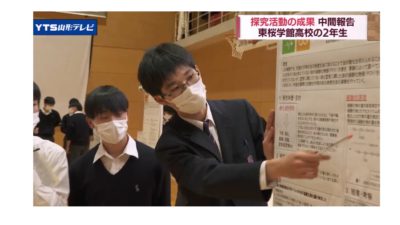

10月12日(水)本校アリーナにて、多くの方に質問や意見を頂いて研究改善を図る場および12月に行われる山形県探究型学習課題研究発表会の代表選考会と位置づけて開催しました。今年度も、山形大や県立保健医療大、東根市役所、県立博物館から11名の先生方を研究アドバイザーとして生徒の発表への助言をいただきました。また、県内外9校59名の教員・生徒にも参加いただきました。

発表者(全79テーマ)は2つのグループに分かれて、各グループ4回の発表を行いました。発表を重ねるごとに、生徒たちは「どう話せば内容が伝わりやすい発表となるか」などを考え、工夫している様子が見えました。また、他校生徒の発表や積極的な質疑の姿勢に、生徒たちは刺激を受けていました。発表後には他校の皆さんとの生徒交流会も実施しました。お互いの学校の様子や自分が手掛けている研究テーマ、普段どんな風に課題研究に取り組んでいるのかなど話をして、とても活発に情報交換がなされ、有意義な会となりました。

発表参加校:村山産業高校、長井高校、鶴岡南高校、酒田東高校、岩手県立水沢高校、東海大学付属高輪台高校

(左から生徒発表、オンライン発表、生徒交流会の様子)

2025-01-15T11:29:56+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

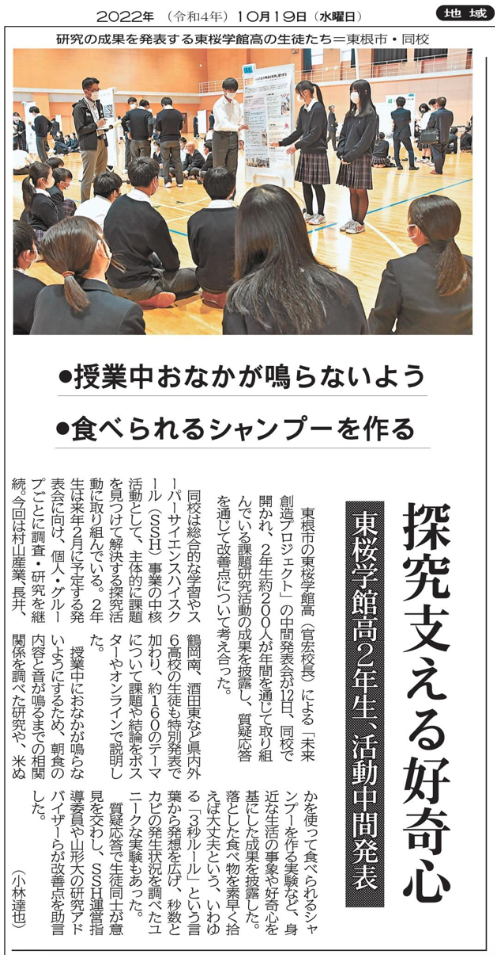

10月12日(水)に開催された「未来創造プロジェクト」中間発表会に関する記事が、10月19日の山形新聞に掲載されました。

2025-02-06T12:04:04+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

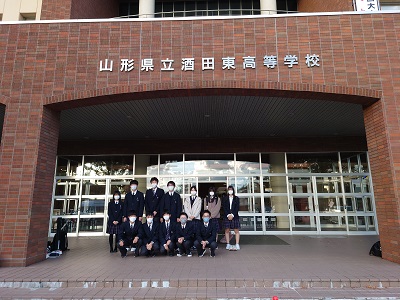

10月19日(水)にSSH校である県立酒田東高校の課題研究中間発表会がありました。本校からポスター発表4本で12名の生徒が参加してきました。

他校を訪問しての発表会は参加した高校2年次生にとっては初めてで、本校にとっても3年ぶりとなる行事でした。酒田東高校では、本校のほかに鶴岡南から2本、酒田光陵から2本、酒田西から2本、酒田南から2本と、地元の学校もたくさん参加していました。そのなかで本校生徒は堂々と発表し、質疑応答にも丁寧に受け答えを行っていました。生徒は、このような場数を踏むことな大切さを感じたようでした。

本校代表として参加した生徒(全員高校2年次生)

探究部 「学習効果と意欲を促進する学習専用機器の作成」横山仁道くん、渡邊廉くん(見学:本間楓くん、大井真くん)

山科ゼミ「生分解性プラスチックの分解速度をはやめるには?」柿崎裕太郎くん、梅村夏芽さん

萩本ゼミ「カテキンで実用的な消毒液を作ろう」五十嵐万菜佳さん、小野朋夏さん、渡邉海愛さん

佐藤洋一ゼミ「効率の良い雪発電はできるか」鈴木琢己くん、片倉大智くん、眞木秀高くん

2025-01-15T11:30:19+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

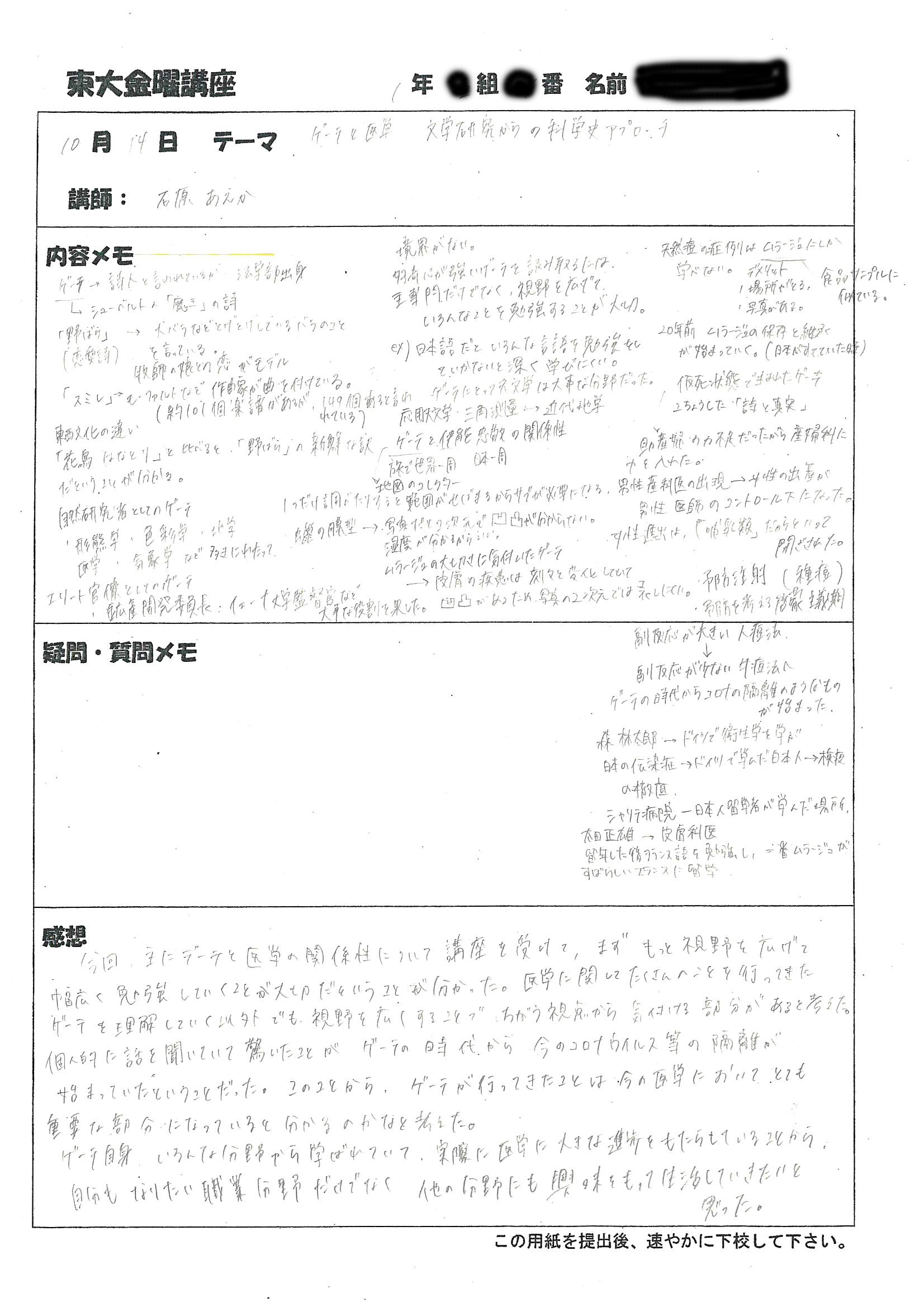

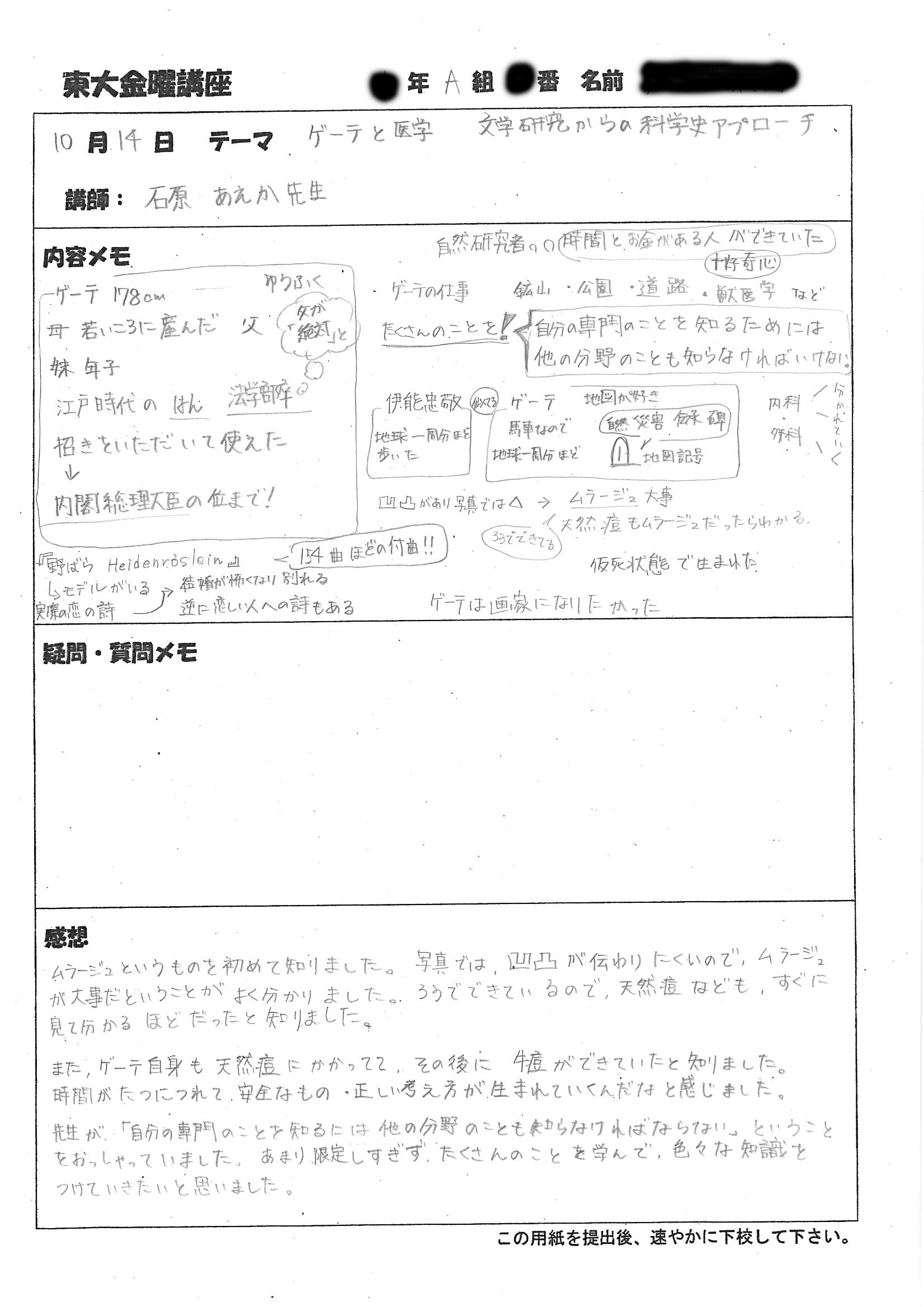

10月14日(金)に,後期2回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」の校内視聴を実施しました。今回は「ゲーテと医学 文学研究からの科学史アプローチ」と題し、石原あえか先生(東京大学 教養学部 教養学科・教授)がご講演くださいました。中学1年生8名、3年生1名、高校1年次9名が会議室で視聴しました。「ゲーテという人物がどのような人で、どんなことをした人なのかなど、人物像を全く知らなかったが、”詩人”というイメージが変わるような講座だった(高校1年Aさん)」のように、自然研究者としての新しい一面を知る貴重な講座だったようです。次回の開催は21日の「人口問題の数学」です。

2025-01-16T12:04:08+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

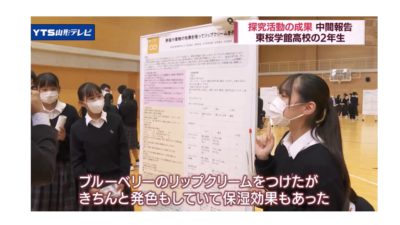

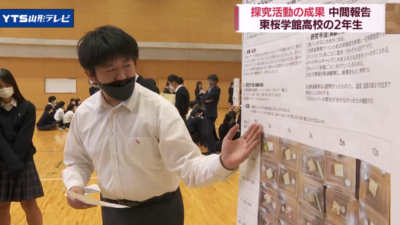

10月12日(水)に開催された「未来創造プロジェクト」中間発表会の様子がYTSニュースで放送されました。

「3秒ルール」など探究活動の発表会 東根・東桜学館高 | YTS山形テレビ

“ 山形県東根市の東桜学館高校で行われている探究活動の中間発表会が行われました。

探究活動に力を入れている東桜学館で、中・高6年間を通して取り組む「未来創造プロジェクト」。発表をするのは、課題研究に いそしんできた高校2年生たちです。

「地面に落とした食べ物の『3秒ルール』は本当に意味があるのか」。

彼らの熱弁に聞き入るのは、東桜学館の高校1年生や中学生に他校の生徒。さらには大学教授など、約500人が参加しています。

こちらの生徒たちのテーマは「野菜や果物の色素でリップクリームを作る」。コスメ好きが高じてブルーベリーや紫タマネギなどから製作をしたそうです。

発表を聞いた人からはこんな質問が。

【質疑応答】

【生徒】

生徒たちは、来年2月の成果発表会に向けて、仕上げの作業を進めるということです。”

2025-02-06T12:05:04+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2025-01-16T12:04:25+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

9月25日(日)に第12回全国中学生英語ディベート大会がオンラインで開催され、3年生7名がチームを組み、代表として6名が出場しました。今年は全国から約30校の出場があり、各チームが4試合行いました。生徒たちの頑張りで2勝をあげることができ、各試合のベストディベータ―にも選出されました。対戦後には各学校と談話をするなど、日本のトップレベルの中学生との試合と交流を楽しむことができました。

1回戦 VS 栄光学園中学校 【勝利】

2回戦 VS 河瀬中学校 【勝利】

3回戦 VS 筑波大学附属駒場中学校 【引き分け(⇒敗退)】

4回戦 VS 市立浦和中学校 【引き分け(⇒敗退)】

2025-02-10T10:24:38+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校