高校1年次が学校設定科目「SS健康科学」の授業の中で、令和7年度11月7日、本校大講義室で、講義「タンパク質の役割 タンパク質量の生理・生化学的意味と食事の関係」を受講しました。

講師は、米沢栄養大学健康栄養学部栄養学科教授 佐塚正樹先生です。

講義の内容は、栄養とは「栄養素について正しく考えること」と栄養の定義についてお話しいただき、タンパク質の役割について、栄養を考える上でのタンパク質の位置づけ、エネルギー量からタンパク質を計算する式(寒河江式とは)について、エネルギー量とタンパク質量を意識した上での食事の仕方等、系統立てて、ご講義いただきました。

沢山のスライドで丁寧にご説明していただきました。佐塚先生、お忙しい中、ありがとうございました。

[生徒の感想]

〇栄養素について考えるときは、タンパク質はタンパク質、脂質は脂質と分けて考えがちだが、糖質が足りていない時、タンパク質が糖に変えられてしまうなど、横のつながりもあるから、3大栄養素3つ全体を捉えて、栄養素について考えることが必要だと分かった。

〇身体を健康で正常な姿勢に保つためのアミノ酸が不足すると、エネルギーが不足し、アミノ酸がタンパク質の合成にまわらないだけでなく、不足した分のエネルギーを補うために筋肉までも分解してしまうことに驚き、印象に残った。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

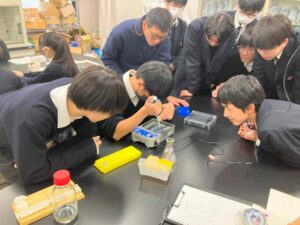

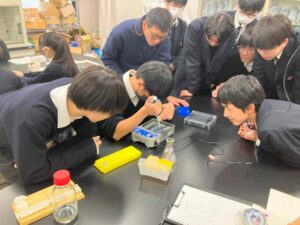

12月8日㈪山形大学理学部において、高校2年次理系の生徒対象の令和7年度体験型実習講座を行いました。

物理、化学、生物の3つのコースに分かれて行いました。物理コースでは門叶冬樹教授 による「放射線に関する講義・実験・実習」、化学コースでは近藤慎一教授による「有機化学合成分野に関する講義・実験・実習」、生物コースでは宮沢豊 教授 による「DNA抽出とPCR法に関する講義・実験・実習」を行いました。各分野の専門の先生方から熱心な指導をしていただきました。生徒たちは興味のある分野で意欲的に取り組んでいました。 画像は左から物理コース、化学コース、生物コース

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

12月12日(金)、今年度最後の高校生と大学生のための金曜特別講座を校内で聴講しました。今回は、江⼾時代の読書⽣活̶̶ 出版は社会と⼈間に何をもたらしたかと題して、教養学部 教養学科・准教授 ⻘⼭ 英正 先生に講義をしていただき、中学生7名、高校生39名の計46名が参加しました。参加した生徒からは、以下のような感想が寄せられています。

・「浦島太郎」は昔から受け継がれていたから話の内容は変わらないと思っていたけど少し違っていたり浦島太郎のパロディー作品もあったりしていて今よりも読書文化が豊かだなと思った。そして時間が経つに連れ時代の変化とともに内容の変化があり、その次代にあった「浦島太郎」になっていることがわかった。更に読者の身分や年齢によっても付け加える内容や削除する内容があることが面白いと思った。その中でただ内容を変えているのではなく伝えたいことや教育として教えるべきことを話の中に持っていて、そこから日本人の人柄が来ているのかなと思った。

・今となっては、同じ本が大量に販売していることは当たり前だけれども、それが江戸時代から始まっている画期的なものだということにとても驚いた。書物の形態の変化によって、話を知っている人が、知識を持っている人だけでなく、庶民にも広がり、親しみやすいものに変わっていったことがとても印象に残った。

かつて、書物は書き写すもので、そこにある知識は、一部の限られた人々や知識人のみが得られるものであったこと、また江戸時代に出版文化が発達したことで、それが多くの人に行き渡るようになったことを、青山先生から様々な例を挙げながらわかりやすく教えていただきました。あらゆる情報や知識に簡単にアクセスできる現代だからこそ、その歴史と重みを学ぶことは、とても意味のあることだったようです。

今年度の東大金曜講座は今回で最後となりました。

様々な分野の専門家から話を聞いたことを、今後の学習や探究活動に、さらに活用してくれることと期待しています。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2月6日(金)本校の未来創造プロジェクト成果発表会を行います。

以下のご案内で詳細をご覧いただき、見学を希望する場合には、中学、高校どちらかの窓口にお申込み下さい。

(どちらにお申込みいただいても、中学、高校ご自由にご覧いただけます。)

ご案内 高校参加申込票 中学校参加申込票

保護者向けの参観のご案内は、後日生徒を通じてご連絡いたします。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

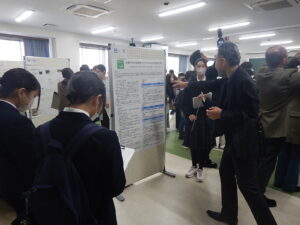

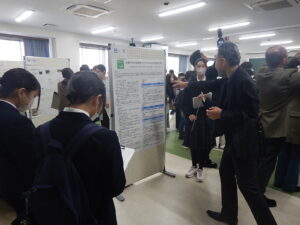

11月29日(土)に、東北芸術工科大学で行われた第9回探究型学習研究大会で、本校の探究的な学習の取組み事例について、紺野陽人教諭が発表しました。その後、その取組みを経験した本校2年生の「セイタカアワダチソウの根に含まれる水溶性物質について」と「蔵王の樹氷はいつまで見られるのか」のテーマでそれぞれ研究をしている2つの班が、時折ユーモアも交えながら元気よく研究発表を行ってきました。これらの発表は、東北芸術工科大学の会場だけでなく、オンラインによる全国への配信も同時に行われました。本校の指導の流れやSSHの活動、そして生徒の発表を広く普及するのに大きく役に立った発表会となり、その後、他校からの問い合わせも多くいただきました。今後も、このような機会を利用して、本校の課題研究に関する知見を広め、課題研究に関する他校との協力関係が構築できれば良いと考えています。このような機会をご提供くださいました東北芸術工科大学の皆様に感謝申し上げます。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

12月5日(金)、後期第5回目となる高校生と大学生のための金曜特別講座が開催されました。今回は「みんなで考えるカーボンニュートラル社会」と題して、東京大学 環境安全研究センター・教授 辻 佳子先生から講義をしていただき、中学生6名、高校1年生15名が聴講しました。参加した生徒からは以下の感想が寄せられました。

カーボンニュートラル社会は今まで聞いた話と同じような地球温暖化にならないように気をつけようという注意だとおもっていたけど、そもそも循環型社会という現象を作るには日本の鉄鋼工業が飽和しているから、止まるのではなく循環に変換することができるんだよっていうことがわかりました。また、リサイクルに取り組む前にリユースとリデュースがさきにかかれていることから。循環にする前から削減できることは減らしておいたほうが、そもそも環境に対するダメージが少なくなるということを頭の中で噛み砕けました。また、循環はいまある環境に妥協や我慢をすることではなく、あるべき姿をデザインしていくことが実現に一歩近づくと思いました。回収できる二酸化炭素の種類があることは知りませんでした。煙突から出てきた二酸化炭素はつくらなければ良いから、減らせることも理解できました。循環型社会という社会で出てくる内容を理系的な視点で教えていただいたことがおもしろかったです。

カーボンニュートラルに対する理解が深まりました。廃プラやバイオマスに関する専門的な話も興味深かったのですが、炭素自立型社会に向けた課題についての話も面白かったです。技術が発展するだけでなく、それに社会が適応できるのか、新たな経済の市場として確立することができるのかといった視点が今までの自分の中にはなかった視点でした。科学の専門的な研究ももちろん重要で興味もあるのですが、こういった科学技術と社会学を融合した研究も新たな知見を得ることができそうだなと感じました。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

12月2日(火)と3日(水)に東根市の特別天然記念物指定区域にて行われた、カクレトミヨ推定個体数調査に、本校2年生の課題研究でカクレトミヨの保全に取り組む3名が、東根市と清流の里おおとみ保全推進協議会、山形大学(半澤直人名誉教授)らと共に、トラップの設置からトラップの回収・捕獲個体数の確認までの調査に参加しました。初日は穏やかな日差しの下でのトラップの設置作業でした。しかし、3日は時折冷たい雨が降る中の作業でしたが、両日ともに胴長を履いて冷たい川に入り、二日間頑張って調査を行いました。2日目の様子はYTSのニュースで放送され(https://www.yts.co.jp/news/news-221733/)、また、山形新聞でも紹介されました。今回の調査により、昨年度よりも推定個体数は大きく減少していました。夏の高温と渇水の影響が出ているとのことでした。このようなところにも、地球温暖化の影響が出ていることを現場で感じてきました。

また、カクレトミヨは東根市が市の魚に指定している絶滅危惧IA類の生物ですが、市民や高校生の認知度は残念ながらまだ低いと思われます。よって、今後は、この魚の知名度を高める方に力点をおいて活動していく予定です。さらに、この研究が後輩に引き継がれ、カクレトミヨの保存に貢献していくことを期待しています。

左:カクレトミヨ 右:ドジョウ

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

11月28日(金)、後期第4回目となる高校生と大学生のための金曜特別講座が開催されました。今回はメディアとダイバーシティ 〜DEIから考える新しいリテラシー〜と題して、東京⼤学 ⼤学院情報学環・学際情報学府・教授 ⽥中 東⼦先生から講義をしていただき、中学生3名、高校1年生14名が聴講しました。参加した生徒からは、以下のような感想が寄せられました。

・DEIという言葉を今日初めて知った。それはDiversity、Equity、Inclusionのことであって、すべてのひとが平等に歓迎され包摂されるべきという当たり前で大事な倫理観で、自分たちの中にあるものだとも思った。今まではメディアにDEIの意識がなかったのも納得だったし、排外主義や差別などが反DEIであるのも腑に落ちた。(中略)クリティカル・リテラシーが必要で、情報を受け取るときの批評が大事だとわかったので、日々や探究などに活かしてすべてのひとが平等に暮らせる社会にしていきたい。

・AIがバイアスを起こしてしまうのは、それまでの人間社会の中で蓄積されてきた膨大なデータによるものだと知って、あまり考えたくはないが、いつどこで自分がそのような考えを持ってしまうか怖くなった。

・今回の講義を通して、DEIや反DEI、AIについて深く学ぶことができた。特に印象に残っているのは、AIへのデータセットの偏りによるバイアスの発生である。(中略)このような固定概念は人々を傷つけ、人と人との繋がりを縮小させてしまう大きな問題であるため、改善されていくべきものだと感じた。

講義の中で田中先生は、近年のメディアの変容と、AIやアルゴリズムが私たちの生活にどのような影響をもたらしているかについて、身近な具体例を挙げてわかりやすく説明してくださいました。公正中立だと思っていたAIが学習させたデータセットの影響を受けて、偏りのある判断をしてしまうことや、アルゴリズムによってSNSやwebの広告が、個人の好みや性別や年代の傾向によってコントロールされ、知らぬ間に私たちの視野や世界観が狭められているという現状にも、それらのユーザーである生徒は驚いたようです。

AIとの共存が不可欠な時代の中で、私たちはインターネット以外の情報源を持つなどの情報精選の能力が求められることや、自分で情報を選んだり、発信したりすることが可能になったことにより、その責任も重くなっていることを自覚し、日々見聞きする情報に対して、今まで以上に意識を向けて慎重に取り扱っていく必要があると、先生は語ってくれました。

今年度の金曜講座も残すところ2回となりました。各分野の最先端の研究に触れることで、今後の探究活動などにも生かしてもらいたいと思います。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

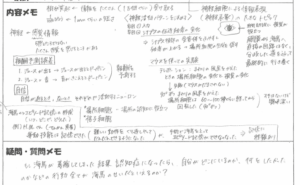

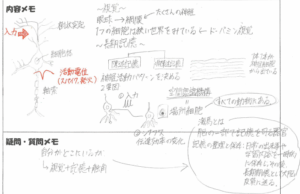

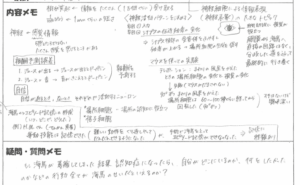

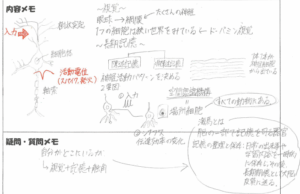

11月7日(金)、後期第3回目となる、東京大学教養学部主催の「高校生と大学生のための金曜特別講座」の受講を校内で行いました。今回は、中学生11名、高校生27名の計38名の生徒の参加となりました。今回は、「 脳の情報処理の仕組みを探る 〜システム神経科学⼊⾨〜」と題し、東京大学 教養学部 統合自然科学科・准教授 北⻄ 卓磨先生から授業をしていただきました。

受講後の生徒からは以下のような感想が寄せられました。

この講義を通して、とても難しかったが脳がどのように情報を処理し、知覚・行動・意思決定を支えているのかについてこれまで以上に深く知ることができた。ネズミの実験について、心や意識が物理的な神経行動に基づいていると目で見てわかり面白かった。また、授業で習った、条件付き確率がベイズの定理というものにつながり、習ったものがいろんなものにつながっていくのだなと感じた。

神経は学習、思考、場所(空間)、他者を解読することにとても重要であると分かった。特に、脳の海馬はエピソード記憶(いつ、どこで、どうした)の形成の役割を持っており、活性化させることで勉強などが捗るという。北西先生は、「勉強はインプットであり、研究はアウトプット(価値の創造)である」とおっしゃっていた。今後研究(アウトプット)していくことを楽しみに、今は勉強(インプット)を頑張りたい。

脳には「海馬」という部位があり、そこには場所細胞(場所を認識する細胞)が存在することがわかった。今回の講座を聞いて、脳にはまだまだ分かっていないことがあり、脳神経研究は、大きな可能性を秘めているのだと興味深く感じた。

今回の講義では、現在進行形で行われている研究も、映像とともにご紹介いただました。試行錯誤をしながら研究を深めていく様子は生徒の今後の探究活動の姿勢に生きるものがあり、大きな学びとなったことと思います。まだまだ解明されていないことも多い脳神経分野の研究に興味が湧く、大変面白い講義でした。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

11月2日(日)山形大学小白川キャンパスを会場に「令和7年度山形県中学校探究学習課題発表会」が開催されました。本校からは日頃の総合学習の時間で取り組んでいる探究活動の内容として、4テーマの個人、グループが参加し、発表しました。発表会では、他校で取り組んでいる探究活動の内容を知り、良い刺激を受けたことはもちろんのこと、自分たちの研究内容について広い視野で質問やアドバイスを頂くことができました。更なる研究に向けて意欲を高めるきっかけとなりました。発表会には、「山形大学ヤマガタSTEAMアカデミー」のメンバーとして活動している、本校の2名の生徒の発表も行われました。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校