中学3年生では、中学校における英語学習の総まとめとして学年の最後に全員で英語によるディベート大会を開催しますが、そのほかにも様々な活動を取り入れています。

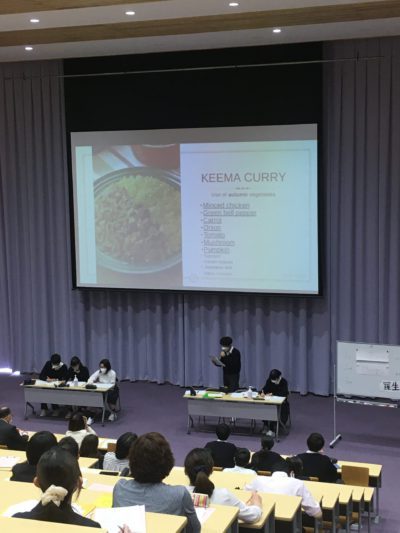

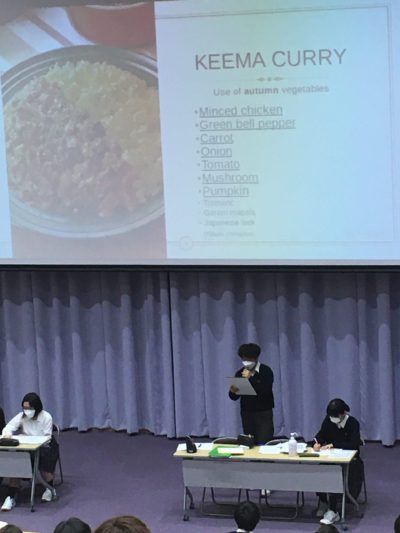

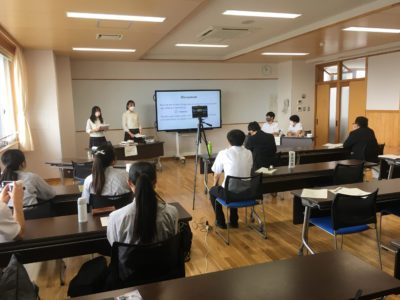

今回は、”来日している交換留学生に日本の料理やイベントを紹介する”というテーマで、二人1組になってプレゼンテーションに取り組みました。それぞれに趣向を凝らした楽しいパフォーマンスを披露してくれました。

中学3年生では、中学校における英語学習の総まとめとして学年の最後に全員で英語によるディベート大会を開催しますが、そのほかにも様々な活動を取り入れています。

今回は、”来日している交換留学生に日本の料理やイベントを紹介する”というテーマで、二人1組になってプレゼンテーションに取り組みました。それぞれに趣向を凝らした楽しいパフォーマンスを披露してくれました。

2022年6月16日、東桜学館を会場に山形県高等学校教育研究会英語部会研究大会が開催されました。

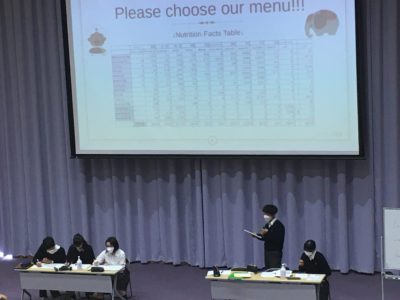

「新学習指導要領の趣旨を生かした指導法と評価」の大会テーマのもと、後藤由紀子先生による1年3組の「論理・表現Ⅰ」の授業が公開されました。

授業では、新しい school lunch menu について、Presentation battle を行いました。各グループとも、それぞれに趣向を凝らしたメニューの提案を行っていました。

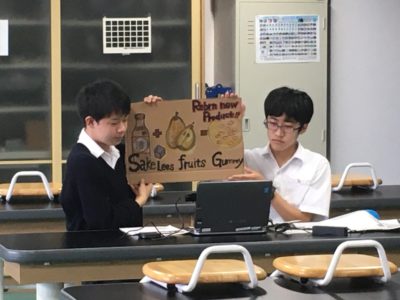

参加した中学生2名は、いずれも3年の髙嶋蒼空さん、森谷綾介さんです。昨年度、「やまがたイノベーションプログラム2021」に出場して最優秀賞を受賞するとともに、特別賞「コロンビア大学経営大学院 公式ビジネスプランコンテスト挑戦権(VFA賞)」を獲得し、今年 2月13日の英語プレゼンを経て、出場に至ったものです。

また、高校2年 清水紘輔さんも同様に、中学校の時に「やまがたイノベーションプログラム」に出場してVFA賞を受賞し、挑戦権を獲得しました。

当日は、英語によるビジネスプランのプレゼンのあと、海外の参加者から質問等を受けるなど、練り上げたビジネスプランを発表するとともに、これまで学んできた英語力を遺憾なく発揮していました。

※やまがたイノベーションプログラム:山形県産業労働部と山形放送(YBC)が、山形県若者創業応援プロジェクト事業(YAMAGATAビジネスアイディア博(BIEXPO) × 山形大学 EDGE-NEXT)の一環として企画する山形県内の中高生向け起業家マインド醸成プログラムです。

7月21日に開催した「START2022(英語プレゼンテーション大会)」に関する記事が7月22日の山形新聞に掲載されました。

SS総合探究Ⅰの一環として、7月20日(水)に国際理解講演会が行われました。加茂水族館館長の奥泉和也さんにクラゲの生態や加茂水族館の歴史などについてお話しいただき、生徒たちの好奇心が高まったようです。そのため質疑応答の時間では生徒からの質問が非常に多く、盛り上がりました。

(生徒の感想から)

(生徒の感想から)

・自分たちのおかれている状況を理解して不利を有利にかえる強さと、何より本人たちが楽しく興味を持って挑む姿に尊敬しました。

・英語を頑張ること、何事も楽しくやることを頭に入れて勉強も部活も頑張りたい。

・危機を乗り越え、成功できた後ももっとより良く、もっとより良くと改善していくことを大切にしたい。

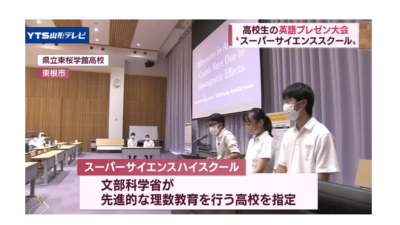

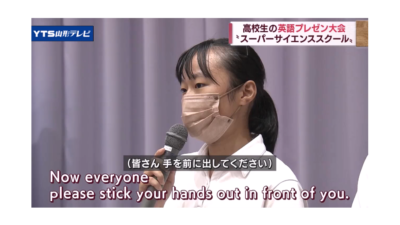

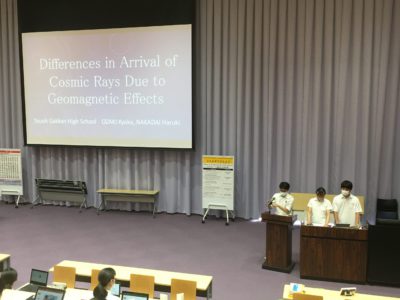

7月21日(木)の午後、東北では初の国際英語プレゼンテーション大会(START2022; ST(udy) A(ssembly)(of) R(esearch) (at) (T(ouohgakkan)の略)を山形県教育委員会の後援のもと、本校が主催し、オンラインと対面のハイブリッド形式で行いました。

7月21日(木)の午後、東北では初の国際英語プレゼンテーション大会(START2022; ST(udy) A(ssembly)(of) R(esearch) (at) (T(ouohgakkan)の略)を山形県教育委員会の後援のもと、本校が主催し、オンラインと対面のハイブリッド形式で行いました。

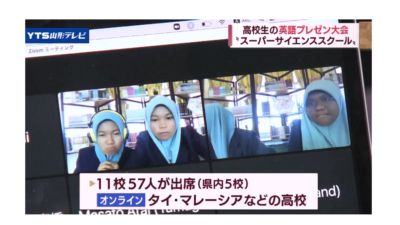

高校在学中に行った個人やグループの探究・研究活動の内容を英語で発表(10分間)だけでなく質疑(他のチームからと審査員から質問される)を行い審査する形式で、本校の他、SMKAコタキナバル中等学校(マレーシア)、ノーンヒンウィッタヤコム中等学校(タイ)、静岡北高校、一関第一高校、横手高校、安積高校、米沢興譲館高校、山形東高校、鶴岡南高校、酒田東高校が参加して、分野ごとに4つの会場に別れて発表と質疑応答を行いました。審査員は東北大学、宮城大学、宮城教育大学、山形大学、東北公益文化大学の先生方が協力してくださり、オンラインによるトラブルもありましたが、好評のうちに終了することができました(事後アンケートでは95%の参加者が満足と回答)。

入賞者は以下の通りです。

ROOM 1

第1位 Application to Record Body Temperature [Sakata Higashi]

第2位 A Study of Ion Formula Writing Using Ion Blocks in Chemistry [SMK Agama Kota Kinabalu]

ROOM 2

第1位 The habitats of Oryzias sakaizumii and Oryzias latipes [Yonezawa Kojokan]

第2位 Finding New Utilization Pathways for Unused Resources [Tsuruoka Minami]

ROOM 3

第1位 REBOURN JOURNEY Let Foreigners Fall in Love with Tsuruoka [Tsuruoka Minami]

第2位 The Theory of the Introduction of Islam in Malaysia [SMK Agama Kota Kinabalu]

ROOM 4 第1位 POWER A [Asaka High] (写真の発表)

第1位 POWER A [Asaka High] (写真の発表)

第2位 Hey, why don t you give it a try? Let’s revitalize Yonezawa with ART! [Yonezawa Kojokan]

なお、この大会はSSH第Ⅱ期の企画で、来年は海外の参加校を増やし、実施していく予定です。今回は、コロナ禍にあって、直前に不参加になった高校があったり、3年生は教室からオンラインで視聴することになりましたが、来年度はより生徒たちが満足できる大会にしていきますので、ご期待ください。

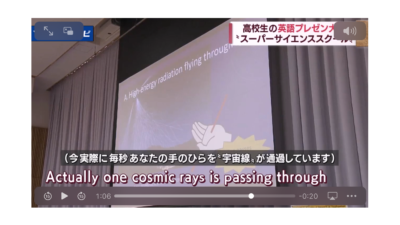

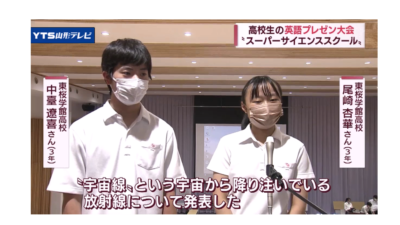

7月21日に東桜学館で開催された「START2022(英語プレゼンテーション大会)」のようすがYTSニュースで放送されました。

https://www.yts.co.jp/news/news-87497/

本日7月21日に東桜学館で開催された「START2022(英語プレゼンテーション大会)」のようすが本日夕方のYTSニュースで放送される予定です。

7月8日(金)に,今年度7回目となる東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」の校内視聴を実施しました。今回は講座の前に、Stanford e-Japanで全国から選抜された高校生と共に、英語で大学の講義を受け、議論しながら日米の比較研究を行った清水紘輔君(高校2年次)が最終報告書に書いた内容をプレゼンテーションしてくれました。日本の経済再生を科学技術関連の要素とGDPの相関から分析し、日本の研究者の数が少ないことが経済の発展を妨げているという結果から、研究者を育てる政策の必要性を提言する内容でした。

第7回の東大金曜講座では、「パラアスリートの脳――可塑性と再編能力――」と題し、中澤公孝先生(東京大学 教養学部 統合自然科学科・教授)が、パラリンピアンの脳と脳の代償性反応について紹介し、人間の脳の適応力について考察された講義を拝聴しました。中学1年生9人、2年生3人、高校1年次生20人が視聴し、最後には高校1年次のSH君が質問をして中澤先生から面白い視点だとお褒めいただきました。

1学期の校内視聴は今回で終了になり、次回は9月中旬以降に再開します。多くの生徒の参加を期待しています。

中学3年生のキャンパスツアーの際に、「東北大学工学部 化学・バイオ系」のWeb講義をご紹介いただきましたので、資料を掲載します。資料には、Web講義の公開日と質問・懇談日スケジュールが掲載されています。

東北大学工学部化学バイオ系「どんなものでも化学の力で創り出す」

あわせて、東北大学工学部のオープンキャンパスのサイトも掲載します。