「やまがたAI部」のキックオフイベント

4月28日、「やまがたAI部」のキックオフイベントが開催されました。

3年目となる「やまがたAI部」の活動に、本年度は21校が参加します。(県外からはじめて、大分県からも日田三隈高等学校が参加されるそうです。)

会では、参加校代表による意気込みの表明、松本晋一会長からの激励メッセージなどに加え、本校の大井真くんが第二期生からのメッセージとして、昨年度、やまがたAI部の活動を通して得た学びや感じたことなどを話してくれました。(昨年度、東桜学館チームは総合3位に入賞しました。)

松本晋一会長の激励メッセージより

松本晋一さんの激励メッセージの内容を紹介します。

近年、金融機関や生命保険、損害保険など、これまで法学部や経済学部卒業のいわゆる文系出身者が社長に就任してきた企業において、理工系出身の方が企業のトップに就いているケースが増えているとのことでした。

デジタル化の進展やDX(デジタルトランスフォーメーション)を理解していなければ、企業のトップとしてその役割を果たしていくのは難しくなっているようです。

また、日本の「デジタル競争力ランキング」の順位が、28位(2021年)と過去最低を更新し、いま正にデジタル人材が求められているということを指摘されました。

FACTを知ろう ~日本のデジタル競争力~

ここで、総務省のWebページ「令和3年度情報通信白書」から、日本のデジタル競争力に関する資料を掲載します。

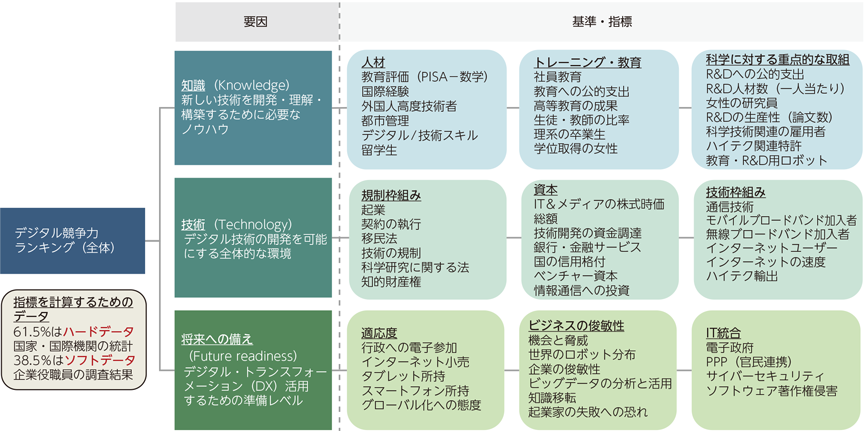

図表1 デジタル競争力ランキングの基準・指標の詳細

(出典)総務省(2021)「ポストコロナの経済再生に向けたデジタル活用に関する調査研究」

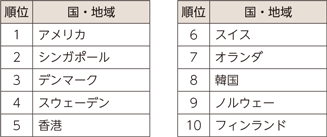

図表2 デジタル競争力ランキング2020の上位10か国

(出典)IMD World Digital Competitiveness Rankingを基に総務省作成

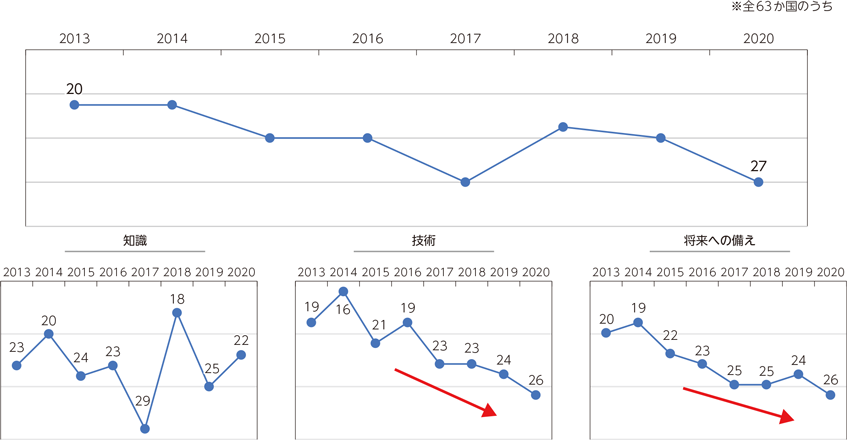

図1 デジタル競争力ランキングにおける我が国の順位の推移

(出典)総務省(2021)「ポストコロナの経済再生に向けたデジタル活用に関する調査研究」

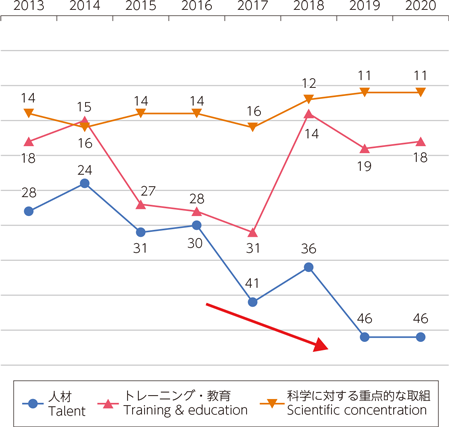

図2 知識における我が国の順位の推移

(出典)総務省(2021)「ポストコロナの経済再生に向けたデジタル活用に関する調査研究」

ここで、東洋経済オンライン「『デジタル競争力64か国中28位』日本のDXがどれだけパッとしないか知っていますか」の記事の一部を引用しながら、日本のデジタル競争力の状況について考えてみます。

「デジタル競争力ランキング」は、スイスの国際経営開発研究所(MID)が毎年発表しており、2021年に発表された日本の順位は前年から1つ下がって64か国中28位でした。

この記事では、順位を下げている要因を5つ取り上げています。その一つ目は、

デジタル・テクノロジースキルが64か国中62位

「日本人はデジタルとテクノロジーのスキルが足りない」という評価

《考えられる原因》

① 高校までの教育過程でデジタルやテクノロジーについて学ぶ機会が欧米の先進国に比べ少ない。また、小さいうちからデジタルツールに触れることが少ない。

② 社会に出てからデジタル・テクノロジーの分野で活躍できる場が少ない。この分野で評価の高いアメリカでは、7割のエンジニアが就職先として一般企業を選ぶのに対し、日本では7割のエンジニアは就職先として開発会社(Sier等)しか選べていない。つまり一般企業に就職するエンジニアは、わずか3割。

近年は、日本でもキャリアチェンジとしてエンジニアを志す人も増えているが、そもそもの就職先として、まだまだ門戸が開かれているとは言えない。全体として見たときのデジタル・テクノロジースキルが低いと評価されても仕方ない状況。

機会と脅威が64か国中62位

「デジタル化する社会に対して日本企業の機会と脅威の考え方が低い」という評価で、デジタル化に対して企業の準備が整っていないことを意味する。また、新しいテクノロジーが頻出し、世界が日々変わっているなかで「日本企業は、デジタル・テクノロジースキルの高い人材を揃えていく準備ができていないのでは」と問われてもいる。

ビッグデータ、アナリティクスの活用が64か国中63位

日本のデータ活用の評価はとても低い。

GDPで見ると、日本はアメリカと中国に次いで世界第3位の経済大国であり、それだけGDPを稼げているのは製造業や通信業を中心に世界的な企業も多く、経済活動が活発に行われているからである。その結果としてビッグデータを活用できるだけの「データの素」も揃っている、と考えることもできる。さらにスーパーコンピューター「富嶽」を有しているほどの技術立国でもある。

しかし国際評価としては、日本のデータ活用の評価はとても低くなっている。この結果は、データを活用できる体制があまりに整っていないことが影響していると考えられる。

筑波大学などを中心にデータサイエンティストを育成する体制は、少しずつ強化されているが、まだまだ足りないと言える。せっかくデータサイエンティストが育っても、アメリカと日本で年収が2倍違うという調査結果もあり、育った人材が海外で就職してしまうという困った現状もある。

国際経験が64か国64位(最下位)

2021年版「EF EPI 英語能力指数」において、日本は112カ国・地域中78位で、全参加国・地域中、下位3分の1のグループに位置する結果。英語を話せる人材が少ないという点で国際経験が少ないと考えられ、最下位評価を受けている。

デジタル及びインターネットの世界では、地域格差が現実の世界よりも低く、最近であればジェンダーに対する考え方なども国際感覚を形成する重要な要素になる。

また、国際経験豊かな人材が少ないことで、グローバルなデジタルサービスを日本で利用したいと考えた際に「日本語化されていなくて使えない」という現状も、すでにしばしば見受けられている。

せっかく便利なサービスがあっても、日本が閉鎖された国とみなされてしまっては日本語への対応が後回しになり、加速するデジタル社会に取り残される危険性もある。

企業の俊敏性が64か国中64位(最下位)

企業の俊敏性を少し乱暴に言い換えると「デジタルリテラシーが低くデジタル化を決められない古い会社が多い」と読み解くことができる。

日本の中でDXを進める企業が増えてきているものの、2021年の段階で「国際的なデジタル評価の観点で見ると、まだまだ本気でデジタル化に向けて取り組めていない」と言われている。

別の調査では「日本の時間当たりの労働生産性は38カ国中23位」や「世界銀行のビジネス環境ランキング-OECD先進国の36カ国中の18位」といった調査でも、縦割りや人材不足によるデジタル化の遅れが指摘されている。

GAFAと呼ばれる巨大企業に代表されるIT関連の分野において、日本はこの数十年、完全に立ち遅れてきました。現状を見てみると、今後も日本がデジタル分野で世界をリードしていくのは難しいのではないかと思わざるを得ない状況です。

デジタルネイティブである若い世代が活躍できるよう様々な環境を整備するなど、抜本的な対策の必要性を感じます。

そのような中、新しい学習指導要領の実施に伴い、小中学校と同様に、高等学校でも、今年度の1年生からプログラミングについて学習することになっています。

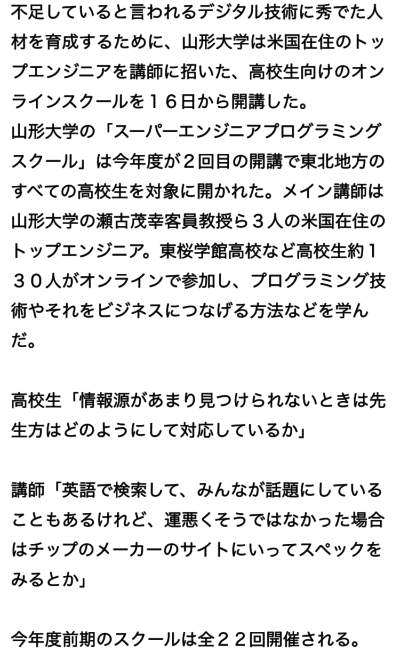

さらに、山形大学等の大学でもデータサイエンスについて学ぶ取組を強化しています。

以上のように、デジタルを学ぶ機会は、今後増えてくることになります。

また、「やまがたAI部」や「山形大学・スーパーエンジニアプログラミングスクール(SEPS)」といった、AIやITを学ぶための先進的な取組が山形県で生まれていますので、興味がある人はそういった学びの機会を活用してみてもいいでしょう。