令和3年度後期、高校1年次の科目「SS健康科学」において、県内の大学の先生方から、ご講義頂きました。

コロナ禍で、生徒たちは大学訪問ができずにおりましたが、大変有意義な、学びの場となりました。

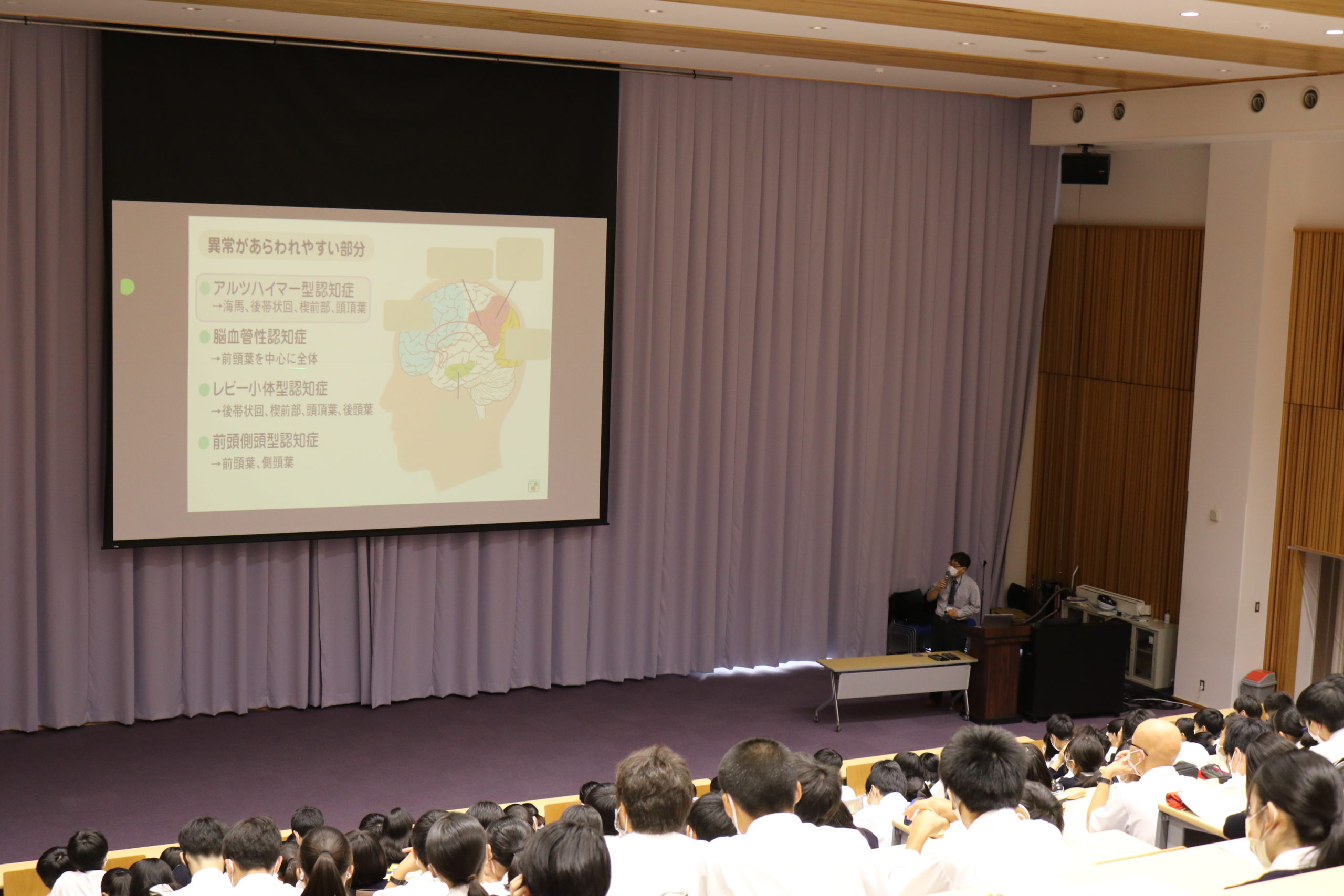

講義③:「認知症の基礎知識とリハビリテーション」 講師:山形県立保健医療大学作業療法学科 佐藤 寿晃 先生 日時:令和3年10月6日 4・5校時 会場:本校大講義室

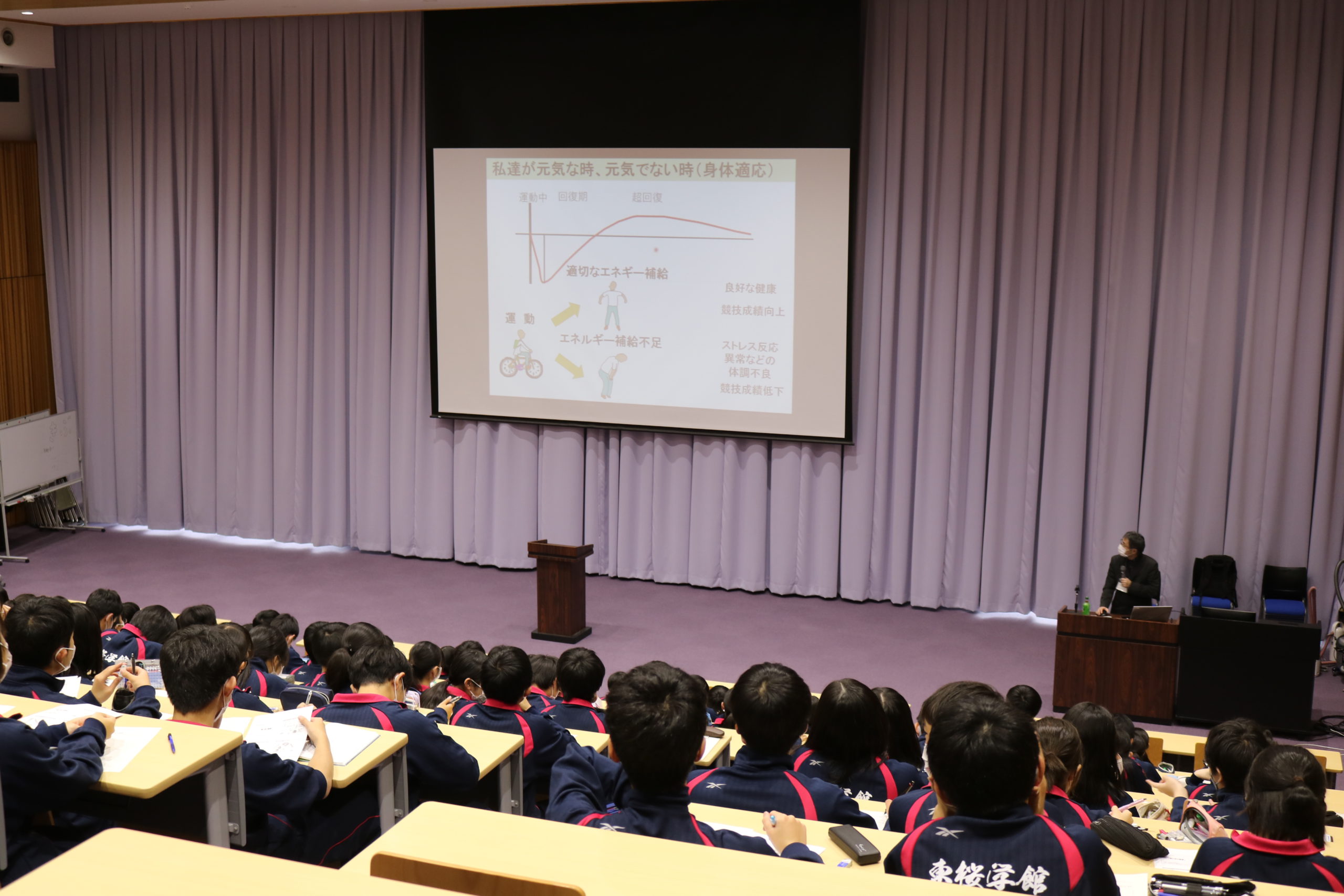

講義④:「脳と体の健康」 講師:山形県立米沢栄養大学栄養学部栄養学科 加藤 守匡 先生 日時:令和3年11月11日 4・5校時 会場:本校大講義室

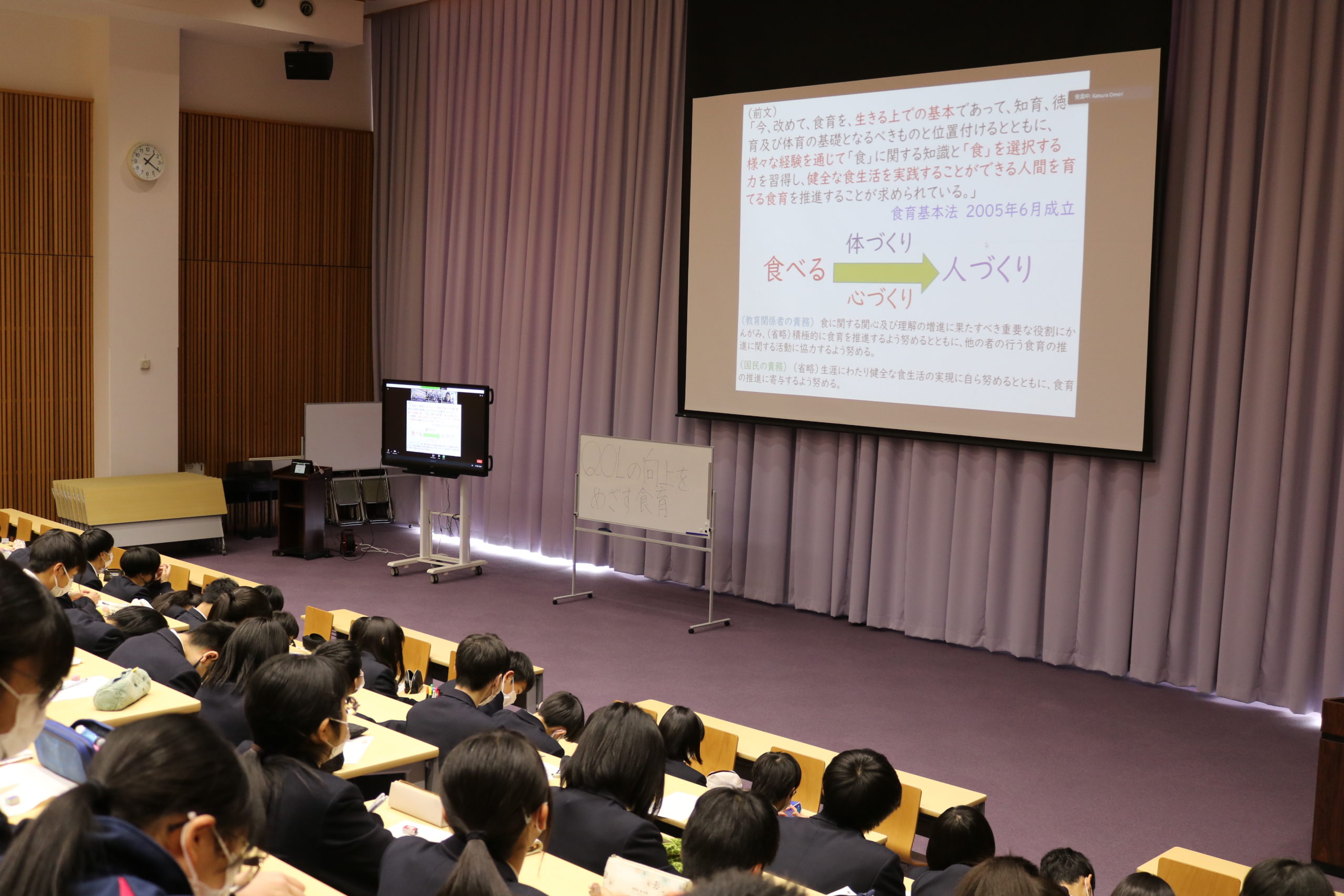

講義⑤:「QOLの向上をめざす食育」 講師:山形大学地域教育文化学部 大森 桂先生 日時:令和4年1月18日 4・5校時 会場:本校大講義室(リモートによる)

2025-02-04T13:50:00+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

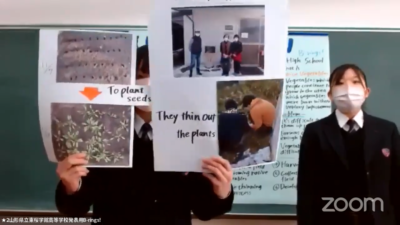

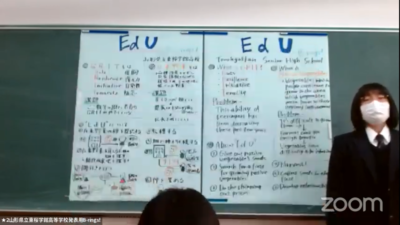

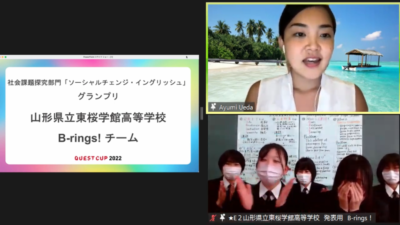

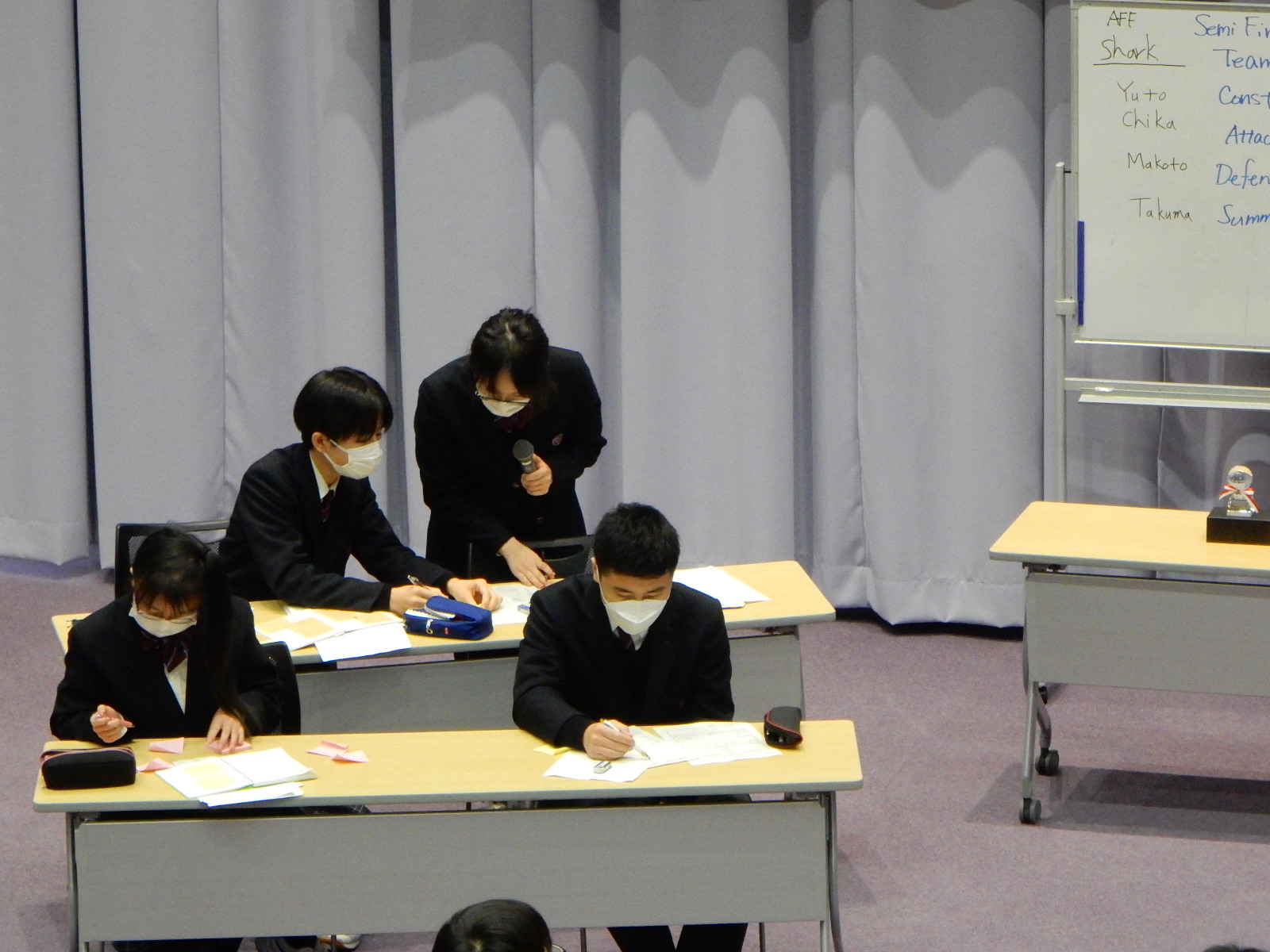

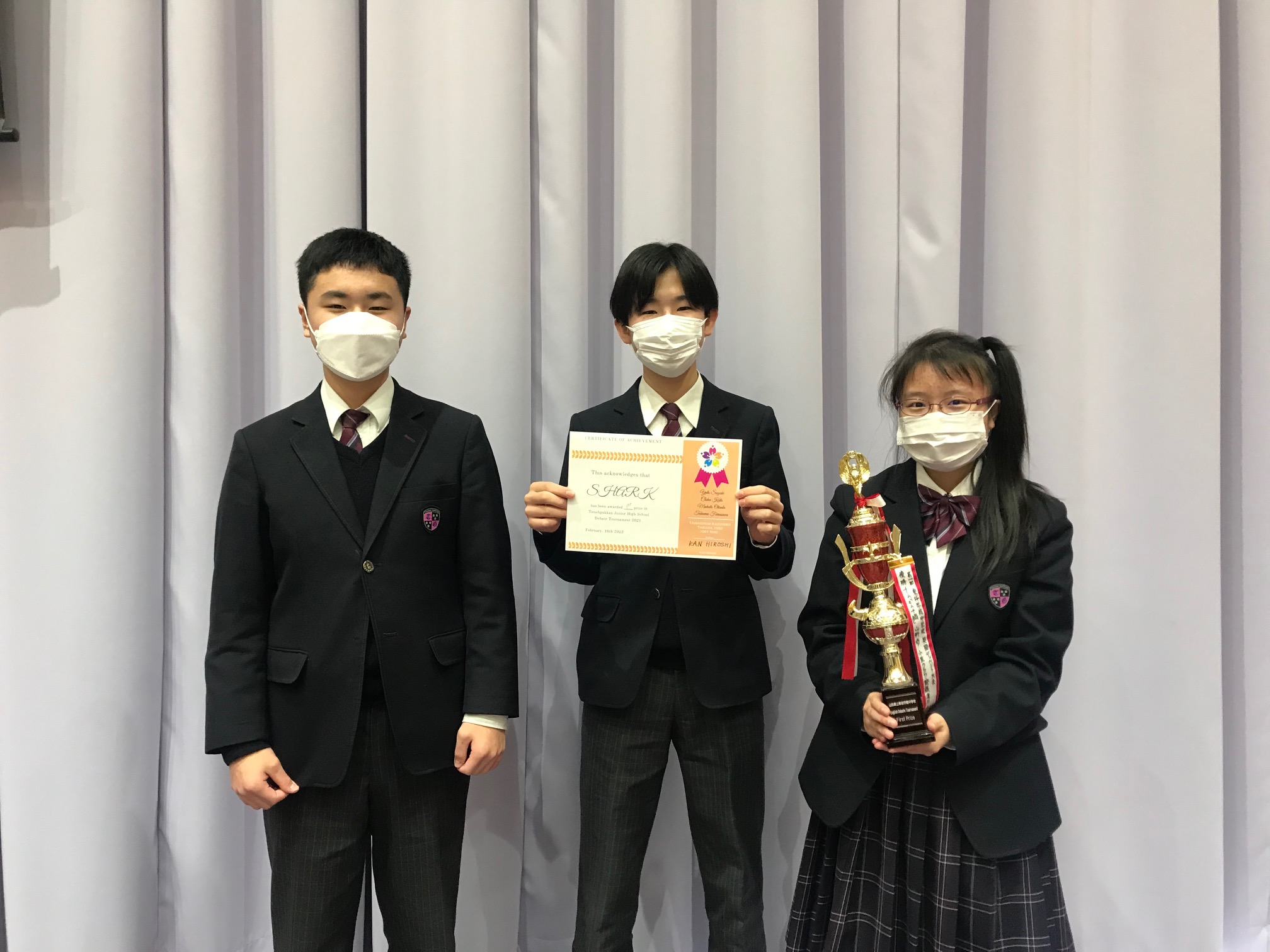

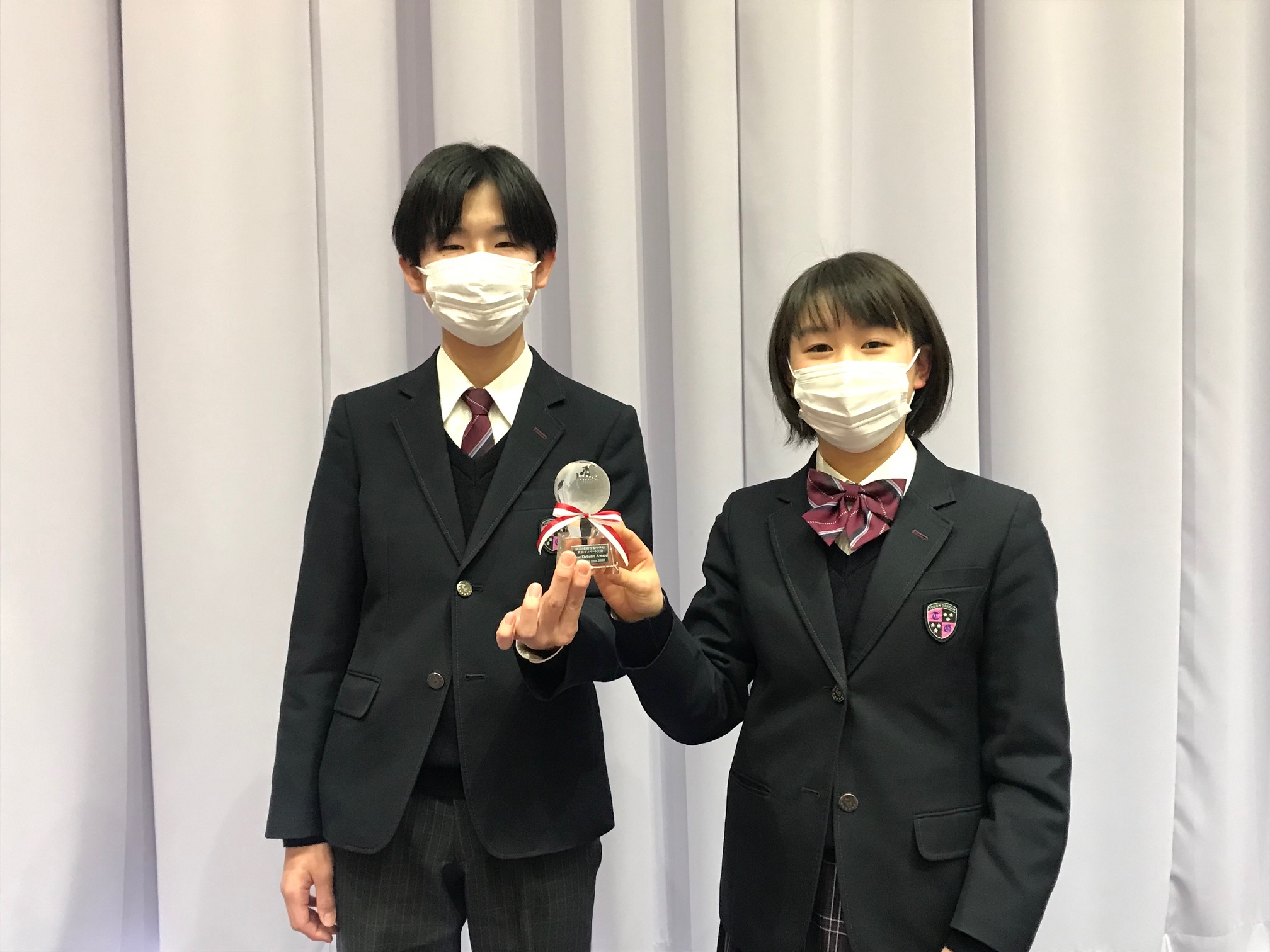

キャリア教育「クエストエデュケーション」(教育と探求社)に取り組んだ高校2年次生のチーム「B-rings!(大沼陽奈さん、浅沼音葉さん、芦野陽南さん、安達菜月さん、阿部花菜さん)」が「クエストカップ2022全国大会」に出場し、見事グランプリに輝きました。

「コロナで友だちと会えなくて、窮屈でやさぐれていた気持ち、社会の窮屈さをどう解消するか、というところからの出発でした。一時的な解決ではなく、サスティナブルなもの、何かにつながりたいという思いから、農業や種のテーマにたどり着きました。模造紙の上だけでなく、実際に畑に行って土を触って空を見上げ、五感で感じることを大事に取り組んだ1年間でした。たくさん回り道をしたけれど、やり抜いた!というこの体験で、この先、折れない自分をつくっていけると思います。」(「QUEST CUP 2022」HPより)

今回取り組んだのは、社会課題探究部門「ソーシャルチェンジ・イングリッシュ」です。(英語による発表です。)

「ソーシャルチェンジ・イングリッシュ」は、 生徒が自ら課題を発見し、その解決を探求するプログラムです。生徒たちは、身近な困っている人を助け、笑顔にするために考えた企画を発表します。身近だからこそ興味関心を持って取り組んだ生徒たちの熱意のこもった企画の発表を通じて、自らの周囲との関り方や、社会の見方、自分が社会にできることに思いを馳せてみませんか。(「QUEST CUP 2022」HPより)

【審査結果】社会課題探究部門「ソーシャルチェンジ」「ソーシャルチェンジ・イングリッシュ」の各賞が決まりました。(「QUEST CUP2 022」HPより)

2025-02-07T09:02:18+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

東桜学館中学校では、キャリア教育でも探究型の学習を導入しています。今年度もすべての学年で「クエストエデュケーション」(教育と探求社)に取り組みました。

その中から、今回3チームと1個人が「クエストカップ2022全国大会」に出場しました。

例年、全国大会は、全国各地の代表チームが東京で一堂に会し、企業人や有識者に向けて個性あふれるプレゼンテーションを繰り広げる形で行われていますが、今年度はオンラインでの開催となりました。

クエストエデュケーション・ホームページ

クエストカップ・ホームページ

今回、1年生が取り組んだのは「進路探究部門 ロールモデル」コースです。

「ロールモデル」は、 人の一生を表現することで「人間が大切にしていること」を探求するプログラムです。生徒たちは、日本経済新聞のコラム『私の履歴書』を題材に、筆者の人生を生徒たちなりに読み解いてドキュメンタリー作品を作り上げます。(クエストエデュケーションHPより)

今回は、森英恵さん、長嶋茂雄さんについてそれぞれ探究したチームが全国大会に出場しました。

2年生が取り組んだのは「企業探究 企業と共に未来をつくる コーポレートアクセス」コースです。

「コーポレートアクセス」では、実在する企業へのインターンシップを教室で体験し、働くことの意義や経済活動について学びます。企業という仕組みを活用して、企業と共に自分たちの手で未来をつくることを学ぶ探究型のプログラムです。プログラムの前半はフィールドワークや、アンケート調査など企業の実務を体験し、後半では企業のミッションに取り組みます。(クエストエデュケーションHPより)

本年度参加した企業は、カルビー、博報堂、ダイワハウス、パナソニック、メニコン、大正製薬など12社です。

今回、全国大会に出場したチームは、吉野家のミッションに取り組みました。吉野家から与えられたミッションは

あなたの街の「ずっと大切」を生み出す吉野家の未来ビジネスを提案せよ!

ミッションを読み解くヒント

あなたにとって大切なもの、ことは何ですか? それは今も昔も、そしてこれからもずっと大切ですか? 「いま大切」と「ずっと大切」は何が違うのでしょうか?

3年生が取り組んだのは「進路探究部門 マイストーリー」コースです。

「マイストーリー」は、自分の人生を「物語」として執筆し、自らの人生を探求していくプログラムです。生徒たちは、日本経済新聞の『私の履歴書』をフォーマットにして、自身の人生を自分史(マイストーリー)として書き上げ、発表します。(クエストエデュケーションHPより)

2025-02-13T11:18:41+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

東桜学館では、SSH事業の一環として、東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を活用し、様々な分野で活躍する先生方の講演をオンラインで聴講することにより知的好奇心を喚起し「高い志」を育成しています。この講座では講師の先生に直接質問することが可能で、本校生も積極的に質問しています。

東大TVは、東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を含め、東京大学で開催された多彩な公開講座や講演会の動画を見ることができる大学公式のウェブサイトです。その中には「高校生のための東京大学オープンキャンパス」などの動画もあります。自らの学びに活用してみてはいかがでしょうか。

トップページ | UTokyo TV (todai.tv)

東京大学オープンキャンパス

なお、山形大学や東北大学についてもオンラインオープンキャンパスの動画がありますので興味のある方はご覧ください。

山形大学オープンキャンパス2021

山形大学ホームページ

東北大学オープンキャンパス2021

東北大学ホームページ

2025-02-07T09:03:51+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2月9日(水)に「未来創造プロジェクト」の成果発表会を開催しました。総合的な学習の授業の中で、中高6年間の計画で取り組んでいる探究活動です。

学年毎テーマのもと、1,2年生は課題探究、3年生は仮説研究を行います。1年生は、「身近なところからデザインする」というテーマで、デザイン思考をもとに、身の回りのことに目を向け、そこから見出した課題を解決するために調査したり、プロトタイプをつくったりして探究しました。2年生は、「やまがたの未来をデザインする」というテーマで、地域に目を向け、よりよくするために、私たちにできることは何かを考え、地域の人たちとのつながりを大事にしながら進めてきました。3年生は、「社会に貢献できる未来の自分をデザインする」というテーマで、自分の興味関心に基づいて、テーマを掘り下げて、リサーチクエスチョンを立てて、様々な手法を用いて仮説研究に挑戦しました。高校でも仮説研究を行います。

午前の部は、中高を交えた代表者の発表で、各学年代表3チームが発表しました。午後は、全チームが1チーム当たり10分間という時間の中で発表と質疑応答を活発に行いました。1年生33チーム、2年生36チーム、3年生43チームそれぞれが自分たちの課題に挑戦しました。

今年度は、新型コロナ感染症拡大の状況を踏まえ、オンラインにて東北芸術工科大学 柚木泰彦先生はじめ5名の先生方にご指導をいただきました。開校から6年間で積み上げてきた成果と課題を具体的にご助言いただきました。次年度さらにブラッシュアップしていきます。

未来創造P成果発表会【活動の様子】

2025-02-10T10:34:26+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2022-02-11T14:38:07+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2025-02-10T10:34:40+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

YouTube「東桜学館中学校・高等学校チャンネル」に動画を2本アップしましたのでご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。

学校紹介ビデオ(高校生徒会制作):海外の学校との交流開始式の際、学校を紹介するために制作したものです。ナレーションは英語です。

SKYSEF2021での発表の様子:課題研究の内容を英語でプレゼンテーションしています。

VIDEO

VIDEO

2025-02-07T12:21:41+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

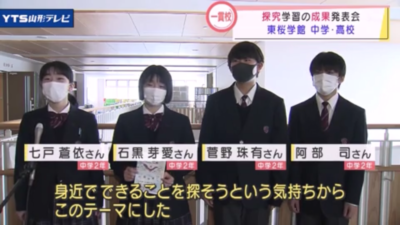

2月9日に開催した「未来創造プロジェクト成果発表会」をYTSニュースで取り上げていただきました。

探究学習の成果発表会 東桜学館中・高(YTSテレビ)

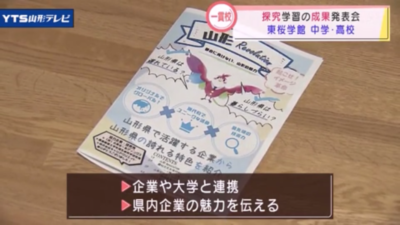

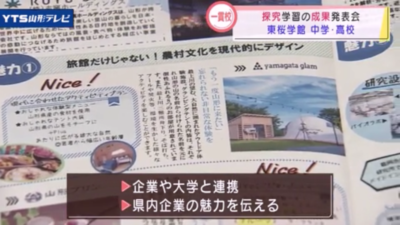

山形県東根市の中高一貫校で、探究学習の成果発表会が行われました。 県立東桜学館中学校・高校では、総合的学習の一環として地域課題の解決などに取り組んでいます。 9日、各グループが1年を通して取り組んできたプロジェクトの成果を発表しました。 中学2年のこちらのグループは、「県の就業者数を増やすため私たちが出来ること」をテーマに、企業や大学と連携して、県内企業の魅力を伝えるパンフレットの作成に取り組みました。

【東桜学館中2年 七戸蒼依さん】 「暮らしている中で、人が少ない、後継ぎ不足などの問題が叫ばれている中、身近にできることはないか、身近でできることを探そうという気持ちから、このテーマにした」

【東桜学館中2年 菅野珠有さん】 「山形県はすごく若者の最先端を積極的に取り入れていることを知れた。今後 山形で働いたり、県外に行っても山形県に戻ってきたいと思った」

2025-02-07T09:05:30+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

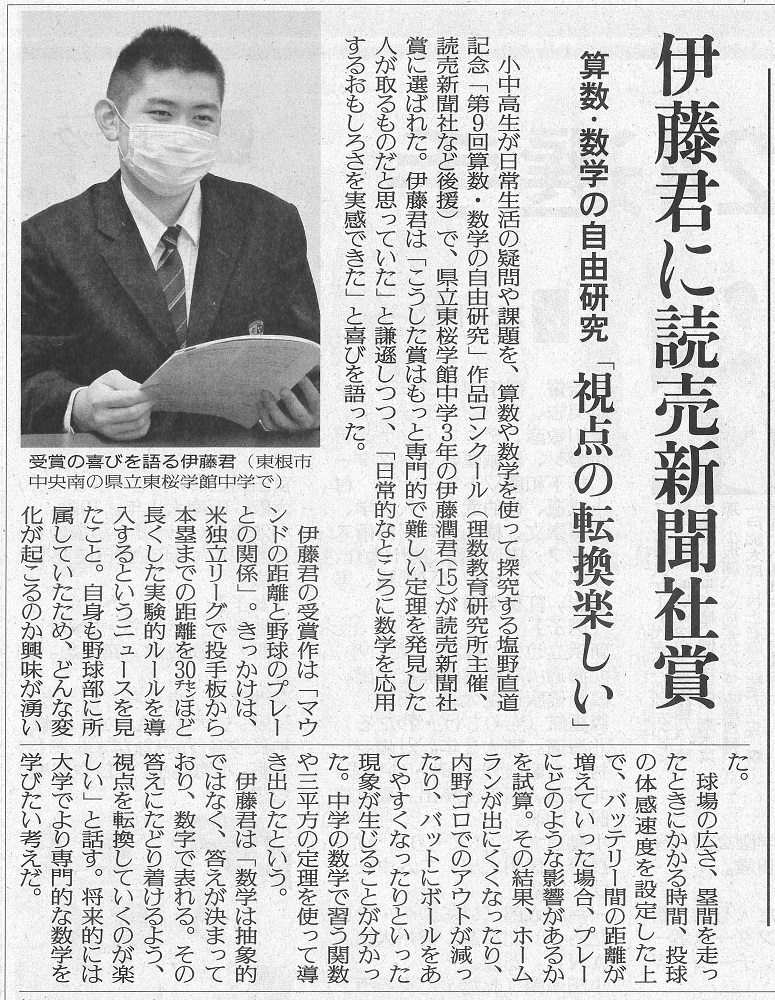

第9回塩野直道記念「算数・数学の自由研究」作品コンクール(2021MATHコン:(財)理数教育研究所主催)において、中学3年伊藤潤さんが優秀賞(読売新聞社賞)を受賞しました。

第9回塩野直道記念「算数・数学の自由研究」作品コンクール

【優秀賞(読売新聞社賞)】

東桜学館中学校では、1学期~夏季休業までの期間に、次のコンクールに挑戦するように声がけをしています。(開校3年目から始めた取り組みです。)

①算数・数学自由研究作品コンクール ②統計グラフコンクール

1年生は希望者、2・3年生は全員の取り組みで、①か②のどちらかを選択します。

中央審査委員会における講評は次のとおりです。

マウンドとホームベースの距離の変更が試合全体に与える影響を定量的に考察しました。マウンドとホームベースの距離の変更が試合全体に影響を与えることは容易に推察できますが,それを定量的に分析することは容易ではありません。難題に果敢に挑戦する筆者の強い意志が伝わってくる意欲にあふれた研究です。中学数学を駆使することで緻密な分析がなされている点が高く評価できます。

受賞作品の内容等については、次のWebページで見ることができます。

「算数・数学の自由研究」 2021年度 受賞作品

今回の受賞に関する記事が2月2日の読売新聞に掲載されました。

2025-02-10T10:35:09+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校