◇ 期日 令和 3年 9月 1日(水) 4校時~5校時 ◇ 会場 本校 大講義室 ◇ 講師 山形県立保健医療大学 保健医療学部 理学療法学科 高 橋 俊 章 教 授 ◇ 対象 本校 1年次生

◇ 内容 『 健康寿命の延伸 - 運動が担う役割に着目して - 』 ○ 平均寿命 / 健康寿命

○ 三大生活習慣病 - がん(悪性新生物)・心疾患・脳血管疾患

○ 七大生活習慣病 - 高血圧性疾患・糖尿病・肝疾患(肝硬変)・腎疾患(慢性腎疾患)

○ 健康 ⇆ フレイル(虚弱) ⇆ 身体機能障害

○ 老年症候群 / 廃用症候群

○ メタボリックシンドローム / ロコモティブシンドローム

○ 子どもの健康問題(子どもロコモ) - 運動習慣の二極化 / 三間(サンマ)の減少

○ 地域包括ケアシステム - 四助(自助・互助・共助・公助)の連携

○ 介護予防 / 認知症予防 - 簡易な運動の紹介と試行

2025-01-15T11:43:27+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

10月1日(金)に,今年度後期最初の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴しました。今回は「第二の地球探しの現在と未来」と題し、成田憲保先生( 東京大学 教養学部 学際科学科・教授)がご講演くださいました。視聴するための会場が会議室であったため、今回は高校1年次にほぼ限定した開講となり、29名が参加しました。系外惑星研究の最新情報を知ることで、様々なことに気づいた時間となったようです。

<生徒の感想から>

2009年までには太陽系外惑星は数百ぐらいしか見つかっていなかったのに、ケプラーの打ち上げをきっかけに数千の星を見つけられるようになって、技術の発展のスピードに驚いた。今回の講演で驚いたことはたくさんあったが、一番学んだことは、一つの分野だけでは研究できず、視野を広げ、分野の枠を超えた研究によって新しいことがわかることを感じました。自分の専門、決まったものだけしか考えないことは、何かを見つける事に繋がらないとわかりました。研究が世界で協力して行われていて、やはり英語は大事だと思いました。(S.Y.さん)

今回の講座を受けて、現在の第2の地球探しがどのような状況なのか詳しく学べました。惑星をどうやって見つけるのかもわからなかったのですが、「視線速度法」「トランジット法」などの見つけ方があり、具体的にどのようなことがわかるのか、どのようにして判別するのかなどを知ることができました。また、ケプラーやTESSなど、惑星を見つけるための優れた点と問題点も詳しく知ることができて、とても面白いと感じました。特に、印象に残ったのは、ケプラーが使われ始めて、4ヶ月で12351個もの新しい惑星を見つけたと言うことです。宇宙にはまだまだ未知の惑星などがあることを感じました。また先生がMusCATと言う観測装置を作っている場面で、仲間の人たちと一緒に自分の手で組み立て、小規模なスペースで作り上げている場面を見て、自分の手で身近な場所から宇宙とつながる装置を作っていることがすごいと思い、難しそうだった宇宙が身近に感じられました。(S.A.さん)

2025-01-15T11:44:38+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

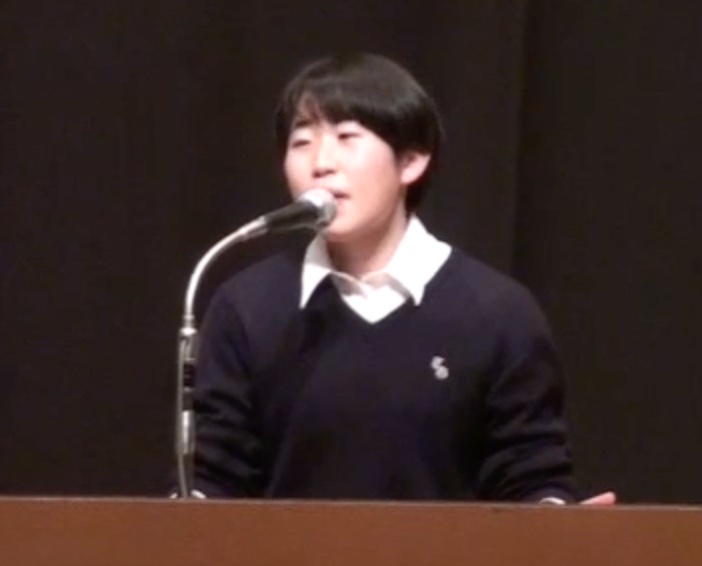

9月29日に酒田市の希望ホールにて、無観客で県大会が行われました。地区の代表になった中学3年生の藤平恭子さん(“We Shouldn’t Be Sorry”)、高校1年生の西塚ゆうさん(“Fill the Void Myself”)、2年生の髙橋若菜さんがスピーチ部門で参加しました。その結果高橋若菜さんがCreativity Prizeを受賞することができました。3人とも非常に高いレベルのパフォーマンスを本番で発揮しており、今後の更なる活躍に期待しています。(写真は順に高橋若菜さん、西塚ゆうさん、藤平恭子さん)

2025-02-10T10:36:34+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

タイのNonghinwittayakom School との交流開始式に関する記事が、9月28日の山形新聞に掲載されました。

2025-02-04T13:52:15+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

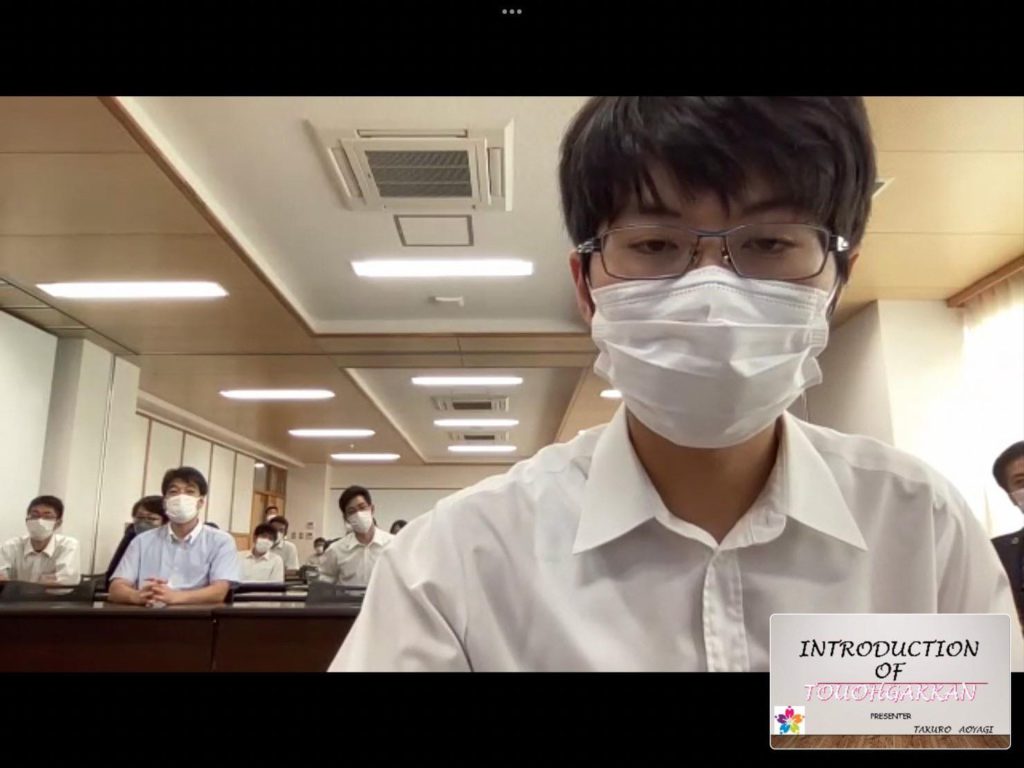

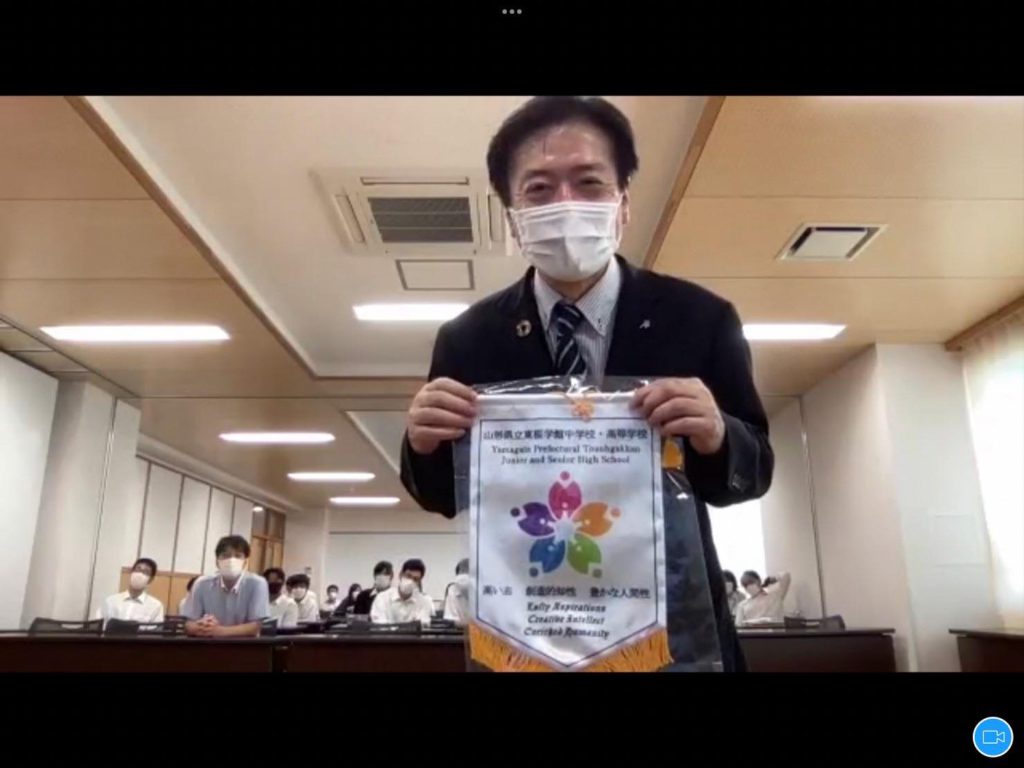

本校は,ユネスコスクールのネットワークを通じ,タイ王国のルーイ県ノーンヒン郡(タイの東北部)にあるノーンヒンウィッタヤコムスクール(Nonghinwittayakom School, https://www.nonghinwit.ac.th/index.php)との交流をしていくことになり,その交流開始式が9月24日(金)に行われました。両校の校長式辞の後,それぞれの学校の説明,タイ舞踊と花笠踊りの披露があり,生徒会役員紹介,質疑応答と,約1時間のオンライン交流となりました。コロナの影響で相手校の生徒は各家庭からの参加ではありましたが,多くの生徒の参加もあり,今後の交流が期待できる開始式となりました。

本校の紹介は前生徒会長の青柳匠朗君がPowerPointを用いてタイ語を織り交ぜた英語で行い,花笠踊りは本校中学3年生の代表3名が直前に引き受けてくれ,見事に踊ってくれました。

今後はまずEメールでの交流(希望者)から始まり,総合探究の共同研究や現地訪問まで交流を進めていく予定です。

2025-01-16T13:33:46+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

東桜学館では、キャリア教育の一環として「クエストエデュケーション」(未来と探求社)を導入しています。昨年度も中学1~3年生(全員)と高校1年生(希望者)が取り組みました。

その結果、全国大会(昨年度はオンライン開催でした)にいくつかのチームが出場しました。その際、「チェンジメイカー賞」を受賞したチームのプレゼンテーションがアップされていましたので掲載します。

【ソーシャルチェンジ・イングリッシュ部門】

「クエストエデュケーション」のホームページ

VIDEO

2025-02-13T11:23:13+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2025-02-13T11:23:41+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

東桜学館中学校では、様々な教科で高校の先生が授業を行います。理科でも領域や単元によって、高校の先生たちがゲストティーチャーとして授業を行っています。

今年度は、中3の物理で、アルキメデスの原理を題材に単位を揃えて文字を使って一般化する学習、中3の生物で、中学校の遺伝の学習を発展させて配偶子の多様性の学習、中2の化学で、物質量(モル)と化学反応の量的関係に関する知識と計算の学習を行いました。

これ以外の普段の授業でも高校理科の学習内容に少しずつ触れ、科学を学び続ける態度を育てています。

2025-02-10T10:36:58+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

天童市と東根市に生息し、環境省のレッドリストに登録されている淡水魚「イバラトミヨ特殊型」が、ほかの種との交雑がなく地域固有の新種であったことを、山形大学大学院の修了生松本達也さんらが確認し、「カクレトミヨ」という新たな学名がつけられました。

皆さんにも身近な自然から新種を見つけることができる可能性があるのかもしれません。

山形大学「県天然記念物イバラトミヨの新種記載論文発表~生物学分野・修了生の論文が国際誌に掲載~」

毎日新聞「希少淡水魚『イバラトミヨ』に新種 日本産106年ぶり 山形大研究」

河北新報「新種『カクレトミヨ』と正式に認定 環境省レッドリストの淡水魚」

2025-02-07T09:42:04+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

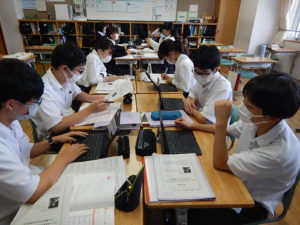

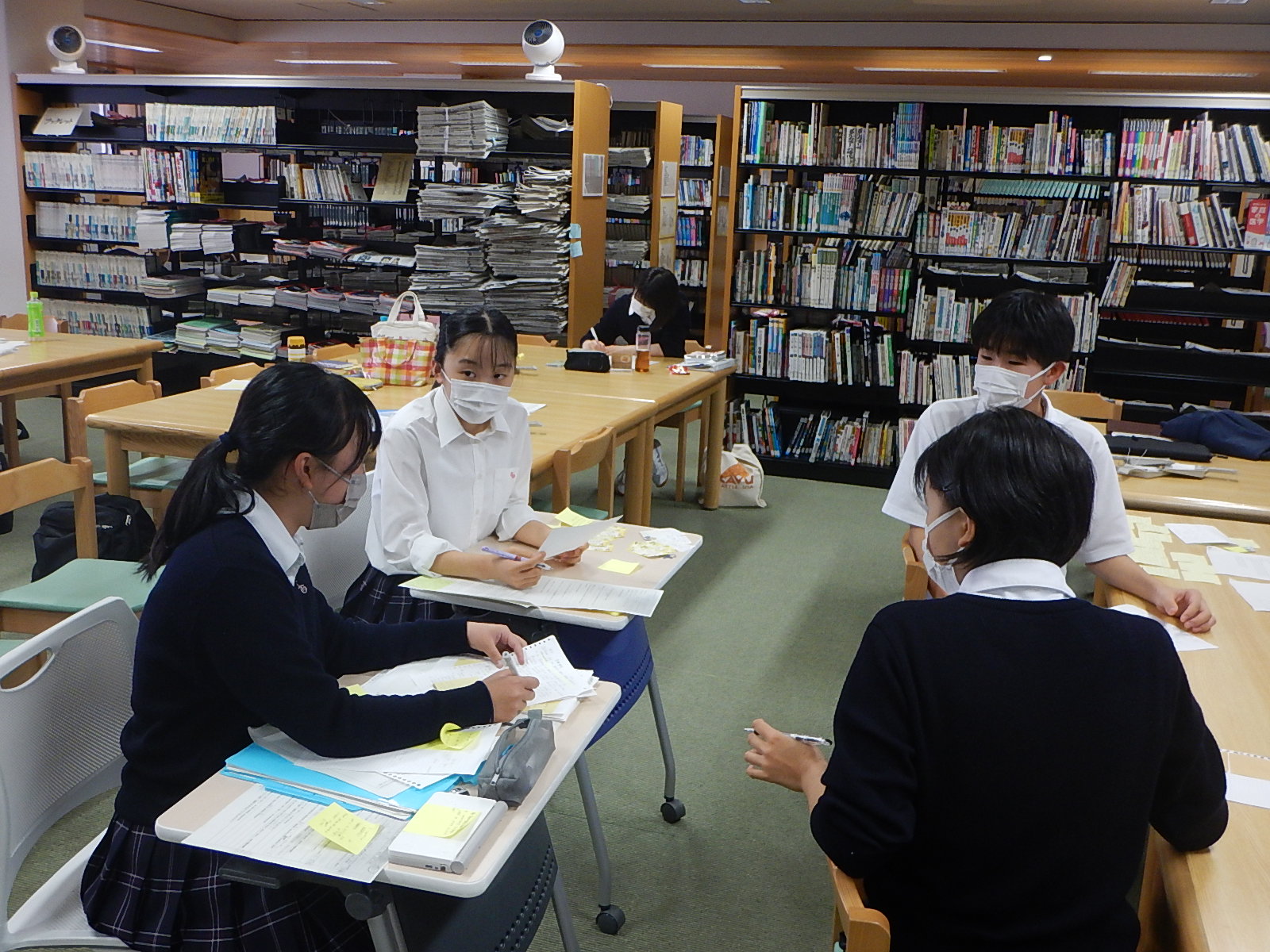

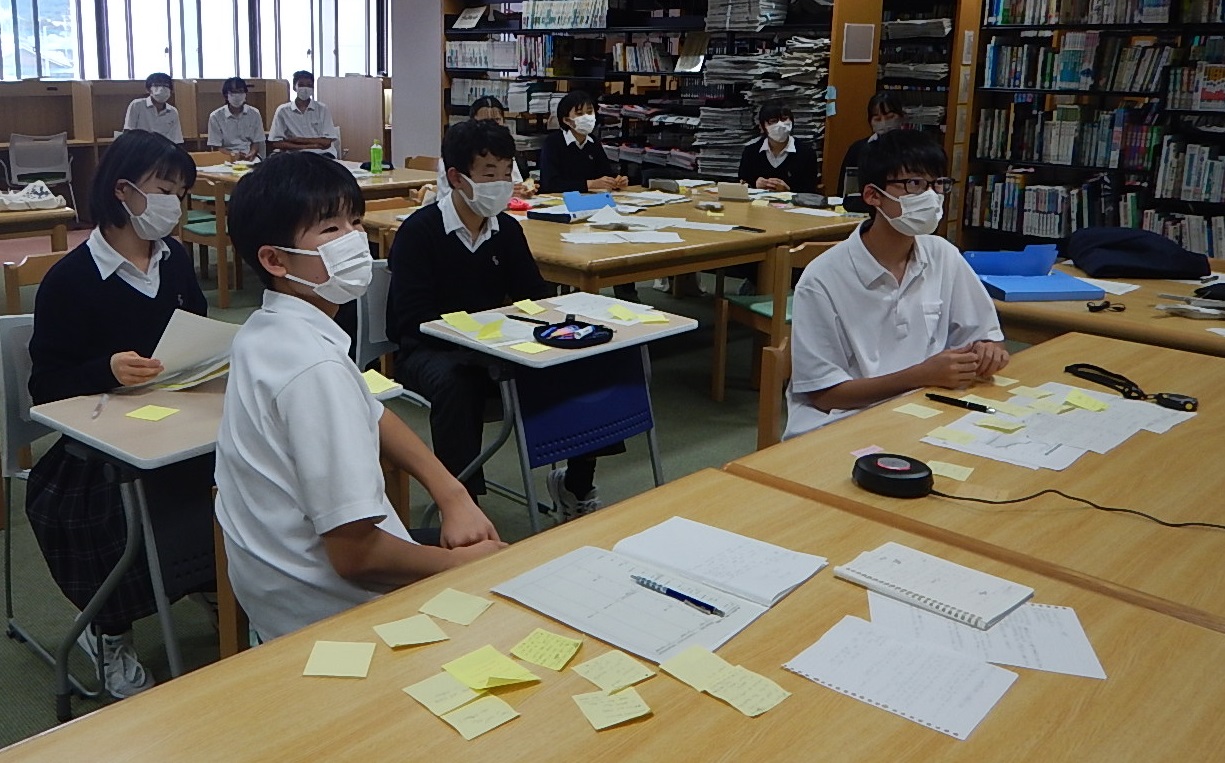

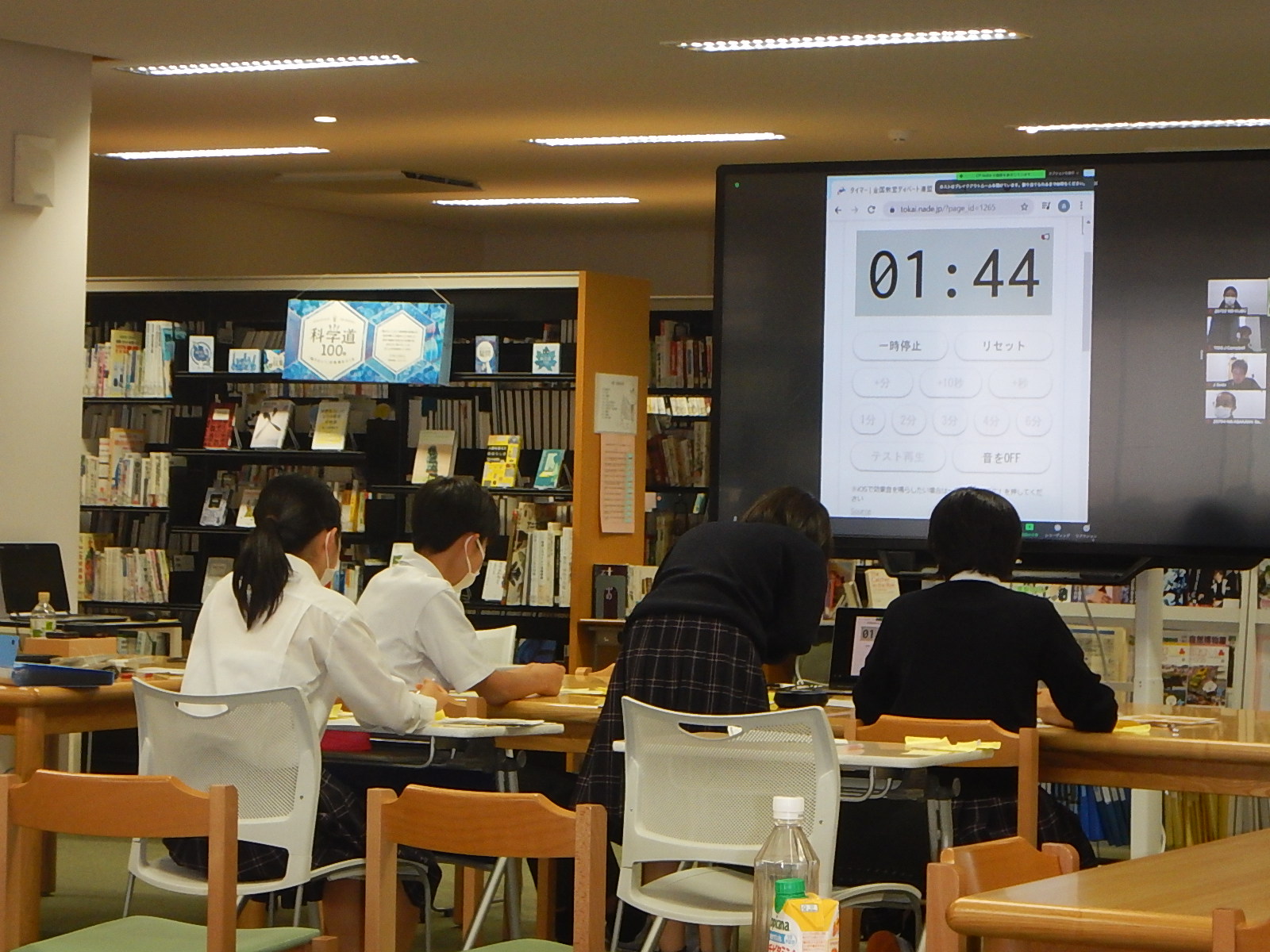

9月5日(日)に第11回全国中学生英語ディベート大会がオンラインで開催され、3年生11名がチームを組み、代表として7名が参加しました。今年は全国から約30校の出場があり、各チームが4試合行いました。今年は生徒たちの頑張りで2勝をあげることができ、各試合のベストディベータ―にも選出されました。対戦後には各学校と談話をするなど、日本のトップレベルの中学生との試合と交流を楽しむことができました。

1回戦 VS 聖光学院中学校 敗退

2回戦 VS 不二聖心女子学院中学校 勝利

3回戦 VS 筑波大学附属駒場中学校 勝利

4回戦 VS 福岡雙葉中学校 引き分け(⇒敗退)

2025-02-10T10:37:19+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校