7月9日(金)に,今年度8回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴しました。今回は「サメを科学する」と題し、兵藤晋先生(東京大学 大気海洋研究所・教授)がご講演くださいました。東桜キャンプから戻ってまで受講した生徒を含め、中学1年生16名、2年生13名、3年生5名、高校1年次38名、2年次生7名の79名が参加しての開催となりました。サメの生態だけでなく、好きなこと仕事にして、サメが好きなことがひしひしと伝わる講演に、好奇心を刺激され、将来について考える機会になったようです。次回は7月16日(金)「不平等の社会学:データから社会を考える」(橋本摂子先生: 東京大学 教養学部 教養学科・准教授)を拝聴します。前期最後の講座となります。

<生徒の感想から>

サメやエイなどが脊椎動物のベースになっていたことが分かった。人間などの哺乳類は、両生類や鳥類などの生き物が基になって今の姿があるので、サメとも少し似ている体の生態であることも知ることが出来た。元々サメはかっこいいなどのイメージしかなかったので、サメの生態について詳しく知ることが出来てとても良い機会になった。サメは絶滅危惧種で、繁殖するのが難しいことを知り、私たちがプラスチックなどを捨ててしまったり、汚してしまったり、乱獲したりしてきたことが原因なので、少しでもサメを含む海洋生物たちが安全に産卵することが出来る環境づくりをしたいと思いました。世界的に見ても、海洋生物だけでなく、陸生動物と共存して生きることができるといいと思います。私は改めて海の環境を知り、生き物たちの現状に目を向けて、自分にできる活動を見つけていきたいと感じました。(高2 K.A.さん)

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

◇ 期日 令和 3年 6月 9日(水) 4校時~5校時

◇ 会場 本校 大講義室

◇ 講師 山形県立保健医療大学 保健医療学部 看護学科

菊 地 圭 子 准教授

◇ 対象 本校 1年次生

◇ 内容 『 思春期と健康 』

○ 思春期の心と体の健康

○ 性意識と性行動

○ 結婚・家族と健康

○ 妊娠・出産と健康

○ 家族計画

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

JAXA宇宙科学研究本部が主催する高校生向けの体験学習プログラム「君が作る宇宙ミッション」に、2年尾崎杏華さんが定員約10名の選考をクリアし参加することになりました。

「君が作る宇宙ミッション」について、JAXAのホームページから転載します。

「自ら考え、自ら決定し、自ら作業する」

『君が作る宇宙ミッション(通称「きみっしょん」)』は、高校生向けの体験学習プログラム です。このプログラムは4泊5日の合宿形式で、高校生は数人のチームを組んで自分達の宇宙ミッションを作り上げていきます。『きみっしょん』は、JAXA宇宙科学研究本部の前身で ある宇宙科学研究所が2003年3月に第1回を実施し、2003年夏に第2回を、以降毎年 夏休みに開催されています。

『きみっしょん』は、「自ら考え、自ら決定し、自ら作業する」をモットーにしています。 研究者は、人から「教わる」のではなく、自らの発想をベースに、「自ら考え、自ら決定し、 自ら作業」しています。 どんな答えが出るかやってみるまでわからない、そういう課題に挑 戦する「科学研究」の楽しさを感じ取って欲しいと考えています。また、班でひとつのミッシ ョンを作り上げていくため、チームワークがとても大切です。皆で力を合わせて、ひとつのミ ッションに取り組む、これもまた宇宙科学研究所の研究者が日々行っていることです。 このプログラムを通して、高校生が自分の将来を考えるための良き糧となる経験になること を願っています。

きみっしょん – 君が作る宇宙ミッション (JAXA 宇宙科学研究所・宇宙教育センター 主催)

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

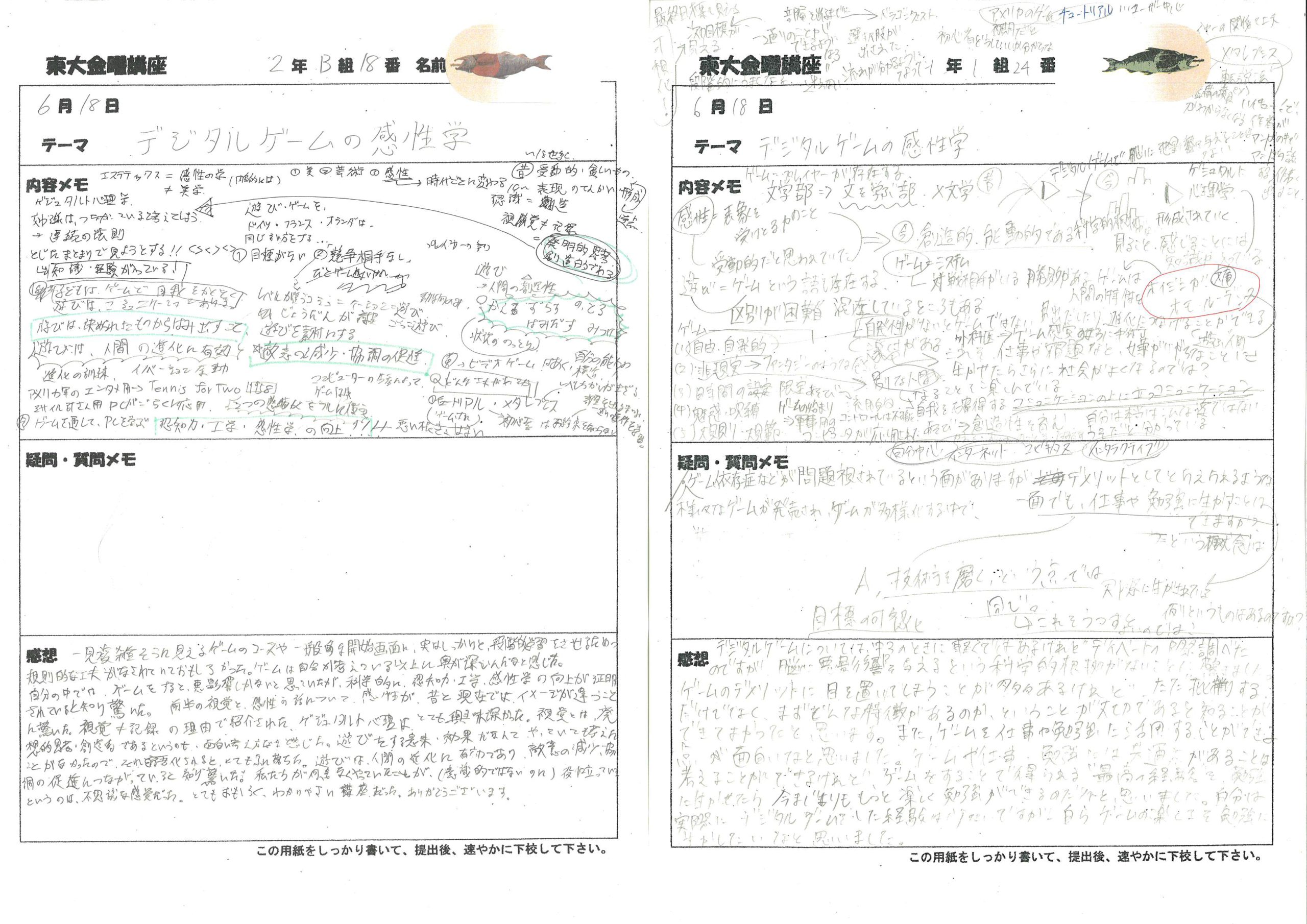

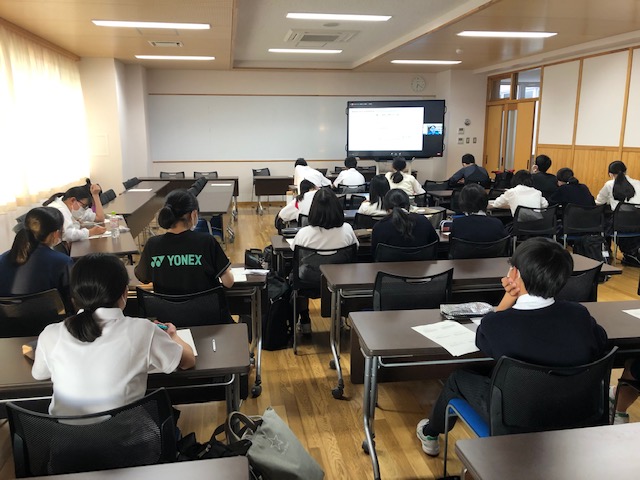

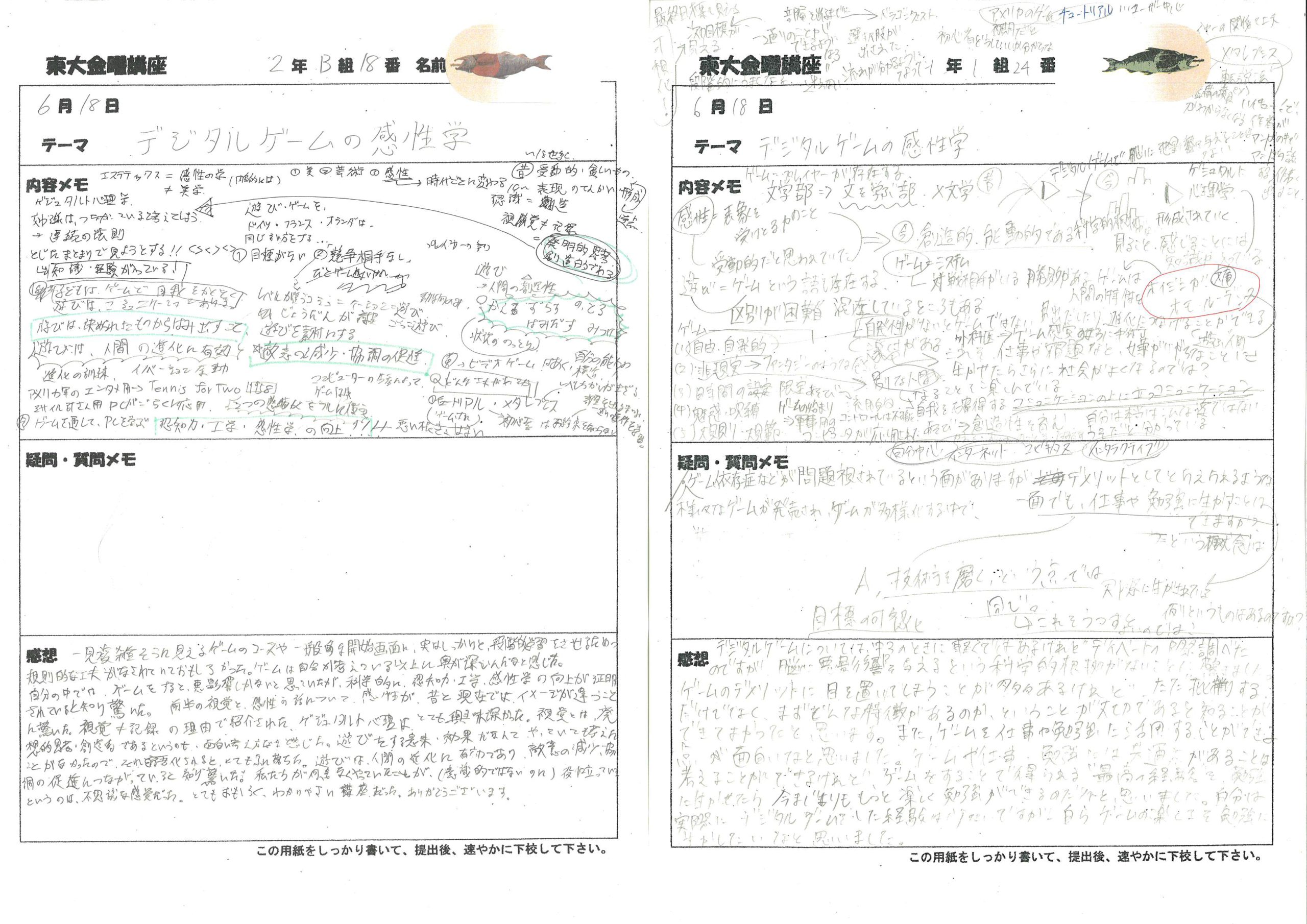

6月18日(金)に,今年度7回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴しました。今回は「デジタルゲームの感性学」と題し、吉田寛先生(東京大学文学部 思想文化学科・准教授)がご講演くださいました。中体連や高校の期末考査の直前ではありましたが、中学1年生13名、2年生11名、3年生6名、高校1年次20名の50名が参加しての開催となりました。次回は7月9日(金)「サメを科学する」(兵藤晋先生: 東京大学大気海洋研究所・教授)を拝聴します。

<生徒の感想から>

今回の講話は非常に興味深い内容の話でした。吉田先生がご自身で研究された内容・歴史の内容もあり、面白く、また難しい話でもありました。ゲームが遊びにおいて我々が何を感じ、学習し、何を得ているのかを知ることが出来ました。自分も何気なくプレイしているゲームや遊びがどのような利点をもたらしているのかを知れました。デジタルゲームが、今世界で活躍している人たちの備えているような力を育んでくれているということにも驚きました。最後に、デジタルゲームの感性学の問という話では、今では誰もが分かるような構成をしているゲームのような簡易化された構成を、現実世界に取り入れることが必要になってくるという話を聞き、ゲームから学べることは非常に多く、人の感性を豊かにしてくれるということを知ることができて非常に良かったです。(1年次N.N.さん)

今回の講義を通して、大学での研究の面白さを知りました。学問的にゲームは定義付けがなされており、様々な効果があることに驚きました。ゲームには、感性を磨き、能力を向上させる可能性があると知り、ゲームに対する向き合い方が変わる思いでした。ゲームによって他人や社会とつながり、コミュニケーションの1つ上をいく(メタ・コミュニケーション)ことができ、高い知的能力が必要とされることで、ゲームも遊びではないのだなと思いました。(1年次N.U.さん)

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

6月11日(金)に,今年度6回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴しました。今回は「大江健三郎のデビュー作『奇妙な仕事』を読む」と題し、村上克尚先生(東京大学大学教養学部統合自然科学科‣教授)がご講演くださいました。中学1年生2名、2年生4名、3年生6名、高校1年次8名、2年次3名の23名が参加しての開催となりました。検定と日程が重なったこともあり、今回は会議室で今年度の中では少ない参加者だったものの、久しぶりに本校の生徒(高校1年次S君)が質問し、村上先生から回答を頂戴しました。次回は6月18日(金)「デジタルゲームの感性学」と題した、吉田寛先生(東京大学文学部 思想文化学科・准教授)の講義を拝聴します。

<生徒の感想から>

何を基準として他社と自分を分けるのかについて考えるきっかけになった。大江健三郎が著した「奇妙な仕事」の中では、人と動物(犬)を対比しているように感じた。対比を明確にしていく中で、「自分と違うものには何をしてもよい」という一つの考えに行きつくように思う。自分と他者の間に明確な境目を作ることが優越感につながり、たとえ暴力的な行為でも、それを正当化する大きな理由に結びつくはずだ。逆に考えると、結びつけるために他者と自分に差を見つけたり作るのではないだろうか。「殺すはずだったものから、殺されるものになる」という最後の文章がある。冒頭から「僕」目線であらわされる世界観の中だからこそ、より引き立つ文だと思った。今回、この講義を聞いて、いじめなどの身近なことにも関係すると思った。自分を相手と切り離してしまった時から、その人には何をしてもよい、言ってもよい、という考えが生まれてしまうのではないか、と。(中学3年Hさん)

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

5月28日(金)に,今年度5回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴しました。今回は「生き物の群れと微生物の泳ぎを物理の目線で見てみたら」と題し、西口大貴先生(東京大学理学部 物理学科・助教)がご講演くださいました。中学1年生12名、2年生9名、3年生9名、高校1年次18名、2年次3名の51名が参加しての開催となりました。今年度は中学生の参加が多く、早い段階で様々な研究に触れていることがきっと将来の役に立つだろうと大いに期待しています。また、中学生については電車時間を考慮し、早めの退出に対応します。次回は6月11日(金)村上克尚先生(東京大学大学教養学部統合自然科学科‣教授)による「大江健三郎のデビュー作『奇妙な仕事』を読む」を予定しています。

<生徒の感想から>

今回、生物の動き(群れ)を物理学的に見るという講義を受けてみて、これまで漫然と流して見ていた現象は、実はしっかりとした運動の法則のようなものがある現象だったのだと知ることが出来た。前半はホタテがはちみつの中を動く時、どのように動くかということから始まった。私は最初はPurcell博士と同じように、ホタテは急いで閉じる→ゆっくり開くという動作を繰り返して前に進むのかなと思っていたが、筒の中に強粘性をもつ液を持った実験動画を見てとても驚いた。また、この強粘性の世界はミクロの世界とイコールなのだという先生の説明を聞いて納得できた。特に面白いと思ったのが、バクテリアに壁を与えた実験動画で、泳ぎ方に違いのある生物は、壁を置いた時の動きが違うのだと知り、他の微生物がどのような動き方をするのか興味を持った。(高校1年次K.K.さん)

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

5月13日(木)中学2年の総合学習の授業として、東根市の「ともに築く地域未来創造事業」を活用し、「まちづくりパートナー講座」を開催しました。東根市総合政策課課長 青柳昇氏、東根市生活環境課課長 間木野教子氏のお二人を講師にお招きし、「東根市のまちづくりについて」と「未来へこの思いとどけ~ゼロカーボンシティを目指して~」の演題で講演いただきました。講演後は、生徒の数多くの質問にも丁寧にお答えいただき、市政について興味を広げることができました。地域や身のまわりのことに、自分事の視点で考えていく重要性を感じた時間となりました。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

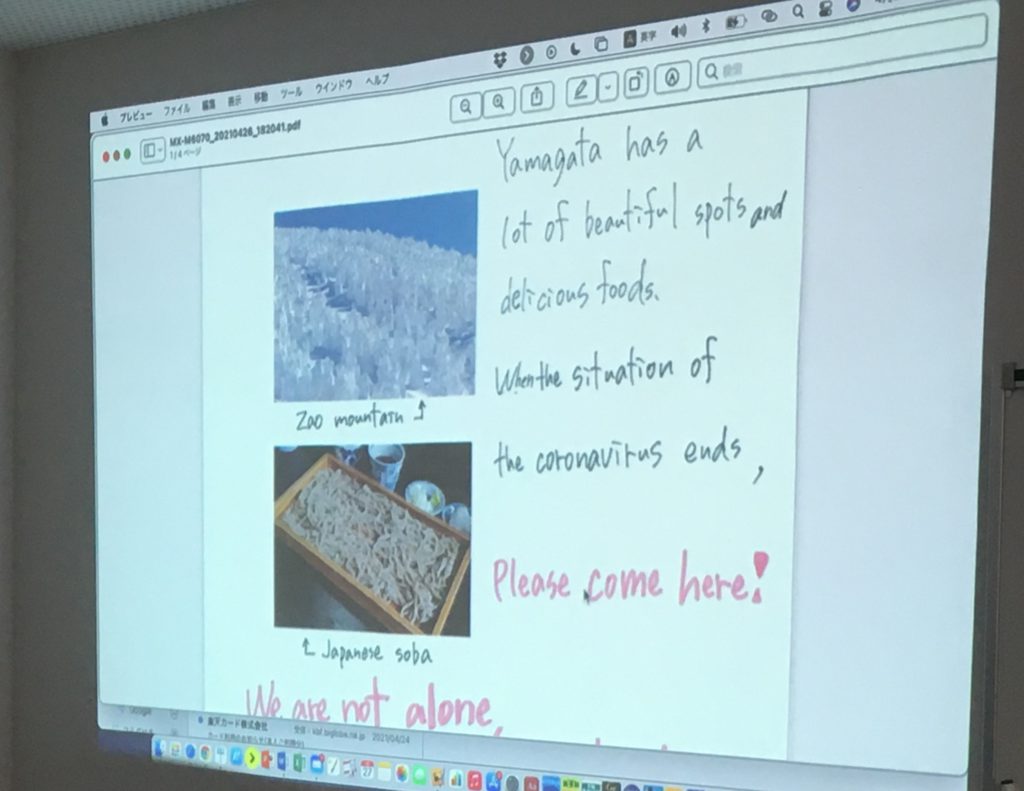

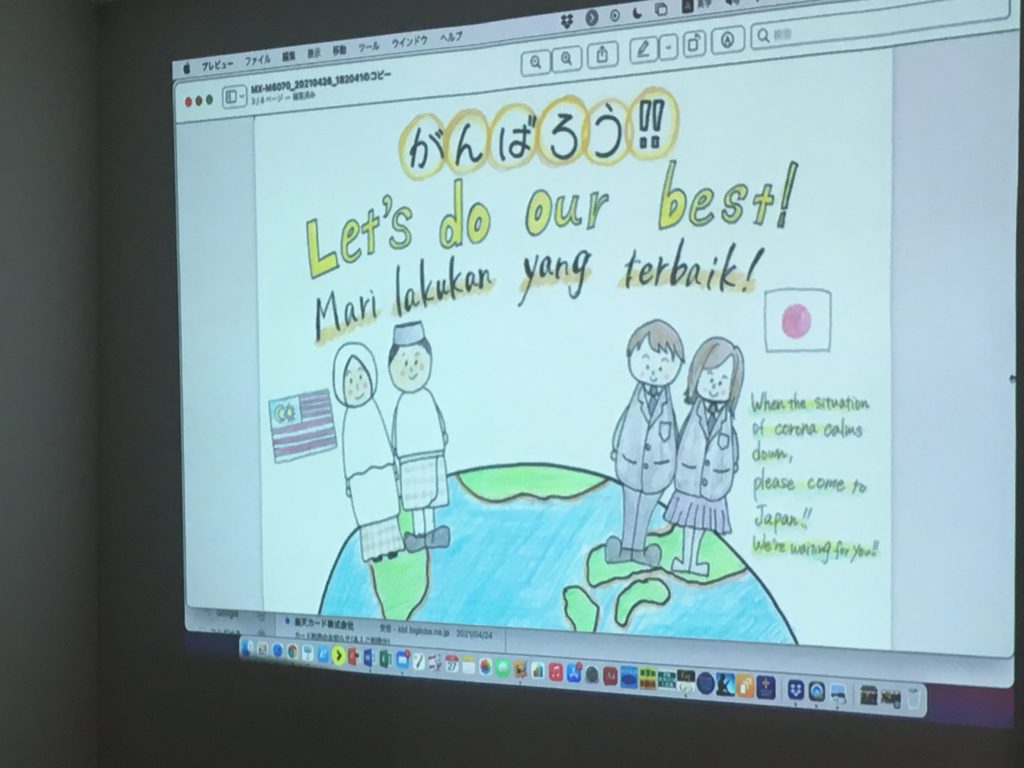

5月6日付けで掲載した「マレーシア SMK AGAMA へ激励メッセージを送りました」の取組を山形新聞で取り上げていただきました。

5月8日山形新聞の記事から

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

5月7日(金)に,今年度4回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴しました。今回は「民主主義とは何か ~歴史から考える」と題し、宇野重規先生(東京大学 社会科学研究所・教授)がご講演くださいました。中学1年生6名、2年生16名、3年生14名、高校1年次28名の64名が参加しての開催となりました。民主主義とは何かを自分の言葉で語れるようになって欲しいという宇野先生のお話に、真剣に考えながら受講していました。

<生徒の感想から>

私は民主主義とは明確に決まっていると思っていたが、「民主主義概念をめぐる混乱」では、3つの観点から正反対の考えを聞いて、どちらも正しいと思った。しかし、答え合わせを聞いて、矛盾がある中でも2つの考え方を大切にしていくことが重要だと思った。また、歴史学者の民主主義観について、選挙よりも抽選の方が良いのではないか、や、デーモスという地域制度を作ることで誰もが平等に発言できるようになるのでは、など、それぞれの視点で民主主義の社会をつくるための考え方があって面白いと思った。現代社会の4つの危機については、特に身近に感じたのは「コロナ危機と民主主義」で、世界中で問題となっている対策において、民主主義が乗り越えていけるのか、これからの政治について詳しく見ていきたいと思った。(中学3年 K.Y.さん)

講義の最初に民主主義について聞いた時、民主主義は多数決の原理なのか、選挙のことなのか、具体的な制度なのか、終わることのない理念なのか、全てのことに納得してしまったため、矛盾が生じ、民主主義とはどのようなことなのかよくわからなくなりました。でも答えは全てを両立させたもので、ほぼ全ての人が満足して生活できる良いものだと思いました。しかし、民主主義の中でも、代議制民主主義は代表者だけが議論をするもので、議論に参加したくともできない人もいます。決まったことに反論はできません。今まで私はこれが民主主義だと思っていたけれど、強い者の意見を聞かなければならないこのシステムは非民主主義でないかと思いました。日本は民主主義で、私ももうすぐ政治に参加する権利を得ます。当事者意識や判断に伴う責任を持ちたいと思いました。(高校1年次Y.H.さん)

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校