5月7日(金)に,今年度4回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴しました。今回は「民主主義とは何か ~歴史から考える」と題し、宇野重規先生(東京大学 社会科学研究所・教授)がご講演くださいました。中学1年生6名、2年生16名、3年生14名、高校1年次28名の64名が参加しての開催となりました。民主主義とは何かを自分の言葉で語れるようになって欲しいという宇野先生のお話に、真剣に考えながら受講していました。

<生徒の感想から>

私は民主主義とは明確に決まっていると思っていたが、「民主主義概念をめぐる混乱」では、3つの観点から正反対の考えを聞いて、どちらも正しいと思った。しかし、答え合わせを聞いて、矛盾がある中でも2つの考え方を大切にしていくことが重要だと思った。また、歴史学者の民主主義観について、選挙よりも抽選の方が良いのではないか、や、デーモスという地域制度を作ることで誰もが平等に発言できるようになるのでは、など、それぞれの視点で民主主義の社会をつくるための考え方があって面白いと思った。現代社会の4つの危機については、特に身近に感じたのは「コロナ危機と民主主義」で、世界中で問題となっている対策において、民主主義が乗り越えていけるのか、これからの政治について詳しく見ていきたいと思った。(中学3年 K.Y.さん)

講義の最初に民主主義について聞いた時、民主主義は多数決の原理なのか、選挙のことなのか、具体的な制度なのか、終わることのない理念なのか、全てのことに納得してしまったため、矛盾が生じ、民主主義とはどのようなことなのかよくわからなくなりました。でも答えは全てを両立させたもので、ほぼ全ての人が満足して生活できる良いものだと思いました。しかし、民主主義の中でも、代議制民主主義は代表者だけが議論をするもので、議論に参加したくともできない人もいます。決まったことに反論はできません。今まで私はこれが民主主義だと思っていたけれど、強い者の意見を聞かなければならないこのシステムは非民主主義でないかと思いました。日本は民主主義で、私ももうすぐ政治に参加する権利を得ます。当事者意識や判断に伴う責任を持ちたいと思いました。(高校1年次Y.H.さん)

2025-01-15T11:49:28+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

昨年10月、本校生徒会はマレーシアのコタキナバルにあるSMK AGAMA(中等学校)と学校間交流をスタートさせる計画が進んでいました。ところが、COVID-19の影響で当該校があるサバ州がロックダウンに陥り、その後対面式の授業が現地では始まらないまま、4月には学校自体がロックダウンする事態に発展していました。この状況を受け、生徒会執行部の2年生を中心に激励メッセージをビデオとメッセージボードを実質2日で作成し、4月25日にインターネット経由で送付しました。そのお礼のメールが届いたので紹介いたします。

Thank you for sending us a heartfelt message through the video and letters. Sorry for my delay due to the Covid-19 situation we are facing and it’s the Ramadhan period at the moment. I can confidently say we are very touched.

Right now, it has been almost a month since we have been up against a great amount of Covid-19 cases appearing in our school, affecting not only our students and teachers but also our families as a whole. We are feeling very lost and upset, so every day, we try to console ourselves by reminding each other that things will get better and pray to Allah (God). Additionally, we keep in mind that every effort we do, even the smallest efforts will be rewarded one day eventually.

However, knowing we have help from outside the school has constantly been a great motivation to always lift our spirits even more. So, no words can fully express our gratitude to you for the warm words and effort put into the video you have given us, but we will keep everyone in your school in our hearts and prayers, so maybe we can finally meet and be friends one day.

We really miss meeting our families and friends. Please take care and relay to your students, teachers and principal that we are thankful. We are also looking forward to hearing more from you and hope the situation will remedy itself so we can visit each other in the future.

Until next time…

Sincerely,

Ainul Aiman MOHD NOR AZMAN (SMK Agama Kota Kinabalu, Sabah)

本当に、一日も早く直接交流ができるといいですね。

2025-02-04T13:59:01+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

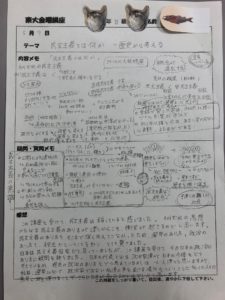

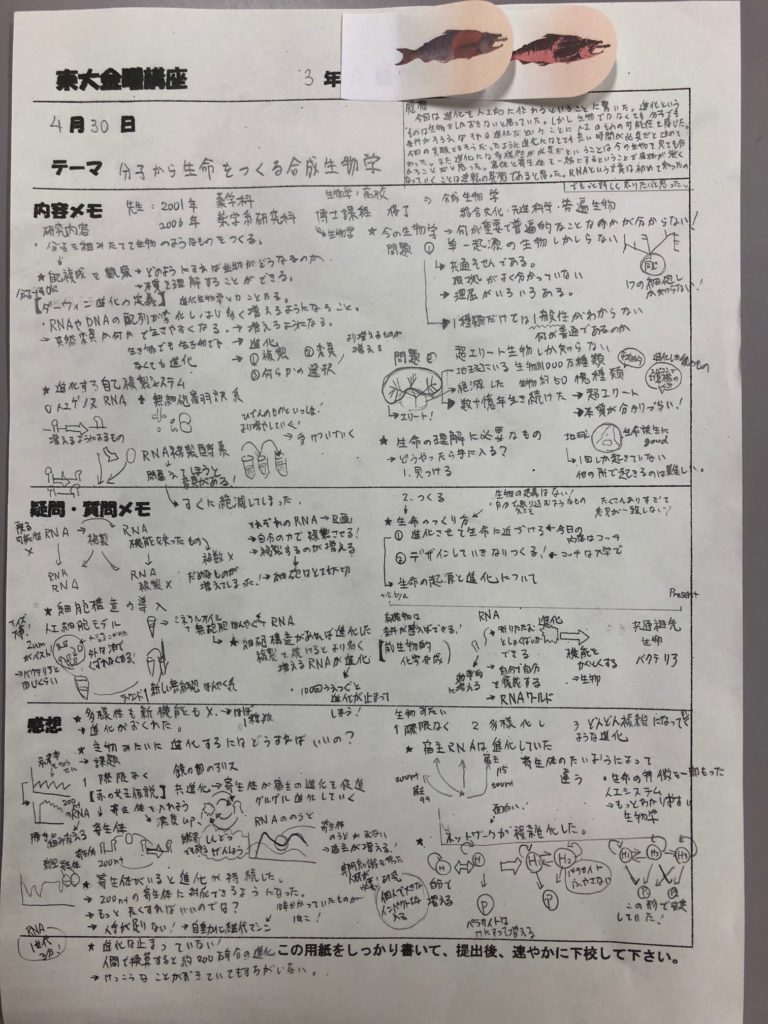

4月30日(金)に,今年度3回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴しました。今回は「分子から生命をつくる合成生物学』と題し、市橋 伯一先生(東京大学 教養学部 統合自然科学科・教授)がご講演くださいました。中学1年生7名、2年生9名、3年生14名、高校1年次44名、2年次4名と81名が参加しての開催となりました。最先端の合成生物学の研究から、生物とは何か、進化とは何か、を考える非常に良い機会となりました。

<生徒の感想から>

今回の講座を聴いて、分子から生物を作るのは改めて難しいことだなと感じました。その理由としては、まず生物と化合物を分ける定義というものはまだあるわけではないし、自分たちも生物の一種であるため、客観的に生物というものがどのようなものであるか見ることが出来ないことが挙げられると思います。生物学にはまだまだ生物学の本質を知るための材料が少なくて、生物の本質を知ることはとても困難なことだけれど、もしその本質を知ることが出来れば、私たち生物に良い影響をもたらすものを作り出すことも可能になってくるかなと感じます。私も今年から生物学を学んでいるので、知識を身につけるだけでなく、それらのつながりを考え、生物というものはどういうものか、可能な限り考察してみたいです。(高校1年次 K.W.さん)

2025-01-15T11:49:44+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

4月22日(木)中学2年の授業にて、地域振興サポート会社まよひが企画代表の佐藤恒平さんを講師にお招きし、「地域創生講話」を開催しました。

2025-02-10T11:47:24+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

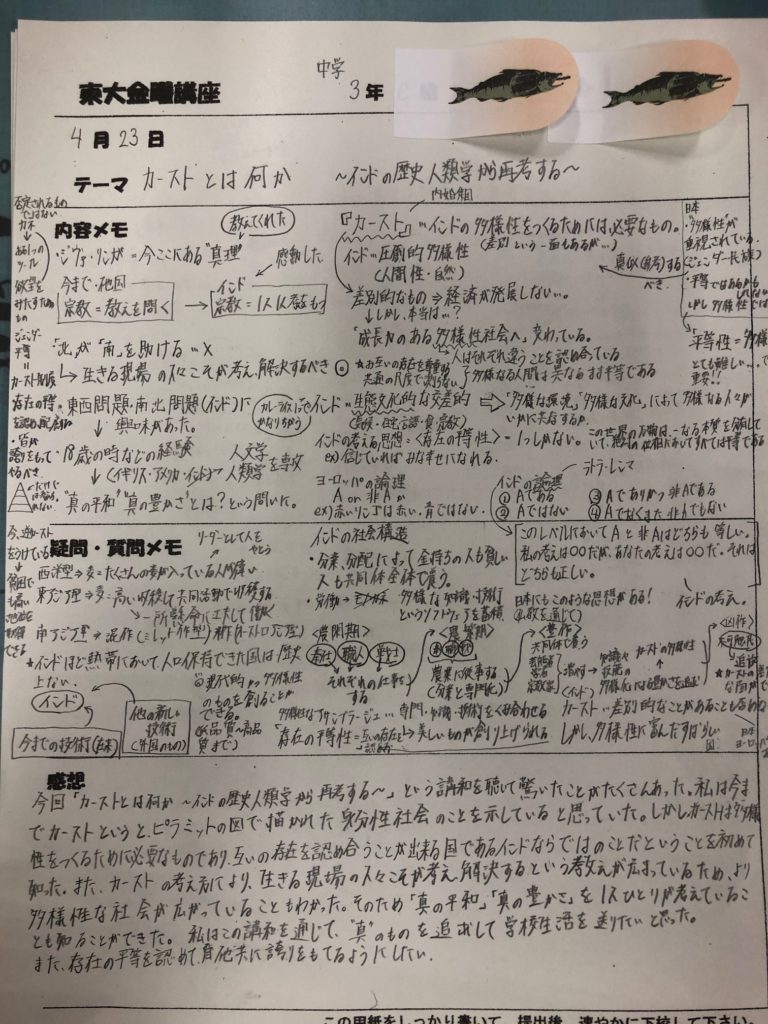

4月23日(金)に,今年度2回目の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴しました。今回は「カーストとは何か―インドの歴史人類学から再考する』と題し、田辺明生先生(東京大学 教養学部 教養学科・教授)がご講演くださいました。高校1年次が50名、2年次も13名、中学からも3年生3名、2年生3名が参加しました。多様性を受け入れるインドとそのカースト制度について、熱心に拝聴していました。

<生徒の感想から>

私自身、先生がおっしゃっていたように、「カースト=差別」というイメージが先行して、負のイメージが強かったが、そんなインドから多様性と平等性を見るというテーマ自体に、自分のあたりまえが覆される感覚を覚えた。私の中で、最も印象的だったのは、カースト制度の下で多様性が増えていくという構造だ。「存在の平等性」はとても頷ける原理だが、そこから生まれた多様性の形は日本にはない感覚だった。これまで4年間、違いを面白いと思い、楽しみ、相手の存在を認めるということを学んできたつもりだが、それでも同調圧力は生活の中にあると思う。他者を認めるには、まず自分を他者と違うととらえる前提の上で、存在を自分と同等として認めることが必要だと改めて感じた。(高校2年W.K.)

2025-01-15T11:50:03+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」 の指定を受け、「やまがたの未来をつくるグローカルな視点を持った科学技術人材育成」 をテーマに掲げて各種事業に取り組んできました。

東桜学館のSSHでは、課題研究「未来創造プロジェクト」を事業の柱とし、次のような三つの力と二つの態度を身につけることを目標にしています。

東桜学館のSSH事業において育成を目指す3つの力と2つの態度について ◎未来への責任に関する態度

①持続可能な未来をつくろうとする態度

◎探究する力

①課題を設定する力

◎科学的思考力 ①身近な自然から問題を見つけ、見通しを持って考察(実験・観察)し、課題を解決する力

◎他者を理解し協働する力

①他者と対話し、理解する力

◎地域への貢献に関する態度

①郷土を理解し愛する気持ち

2025-02-04T13:58:23+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

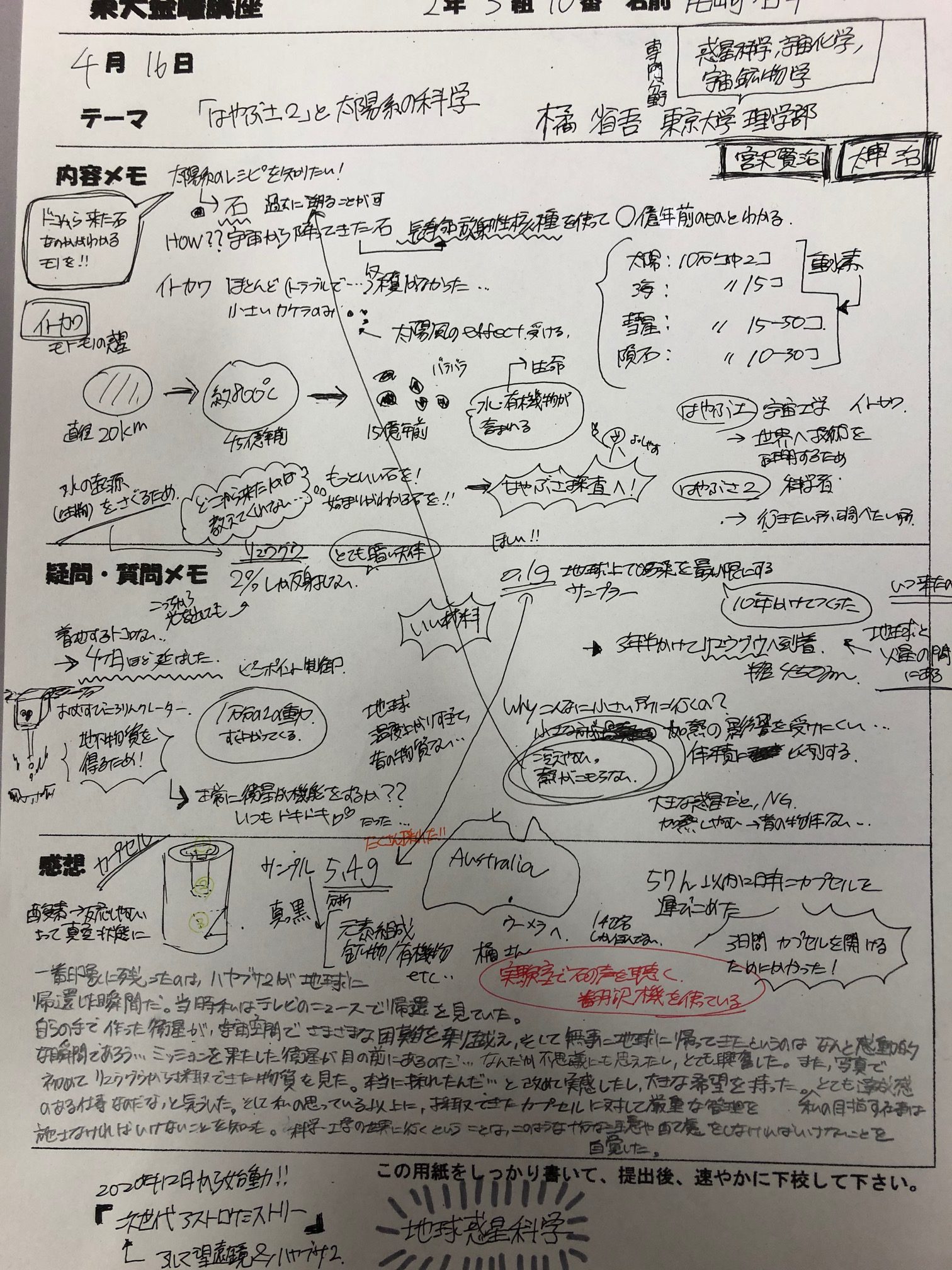

4月16日(金)に,今年度最初の東京大学「高校生と大学生のための金曜特別講座」を校内で視聴しました。今回は「『はやぶさ2』と太陽系の科学」と題し、橘省吾先生(東京大学理学部 地球惑星物理学科/地球惑星環境学科・教授)がご講演くださいました。高校1年次が24名、2年次も8名参加しました。はやぶさ2が持ち帰ったカプセル内の物質を分析するプロジェクトメンバーである先生の話に、感動しながら拝聴していました。

<生徒の感想から>

リュウグウの研究から地球の生命について迫るヒントが得られる可能性があると知り、宇宙を知ることで地球の生命を知ることがとても面白いと感じました。一つの分野に限って考えていてはできないことがたくさんあるのだということを感じました。これからわかるリュウグウについてや、ハヤブサ2についてのニュースが楽しみです。(2年K.K.)

今回の講座では、はやぶさ2が惑星竜宮に行った理由から教えてもらった。リュウグウでなければならない理由が、太陽の熱が影響していることを知り驚きました。自分は工学部に進学したいと思っていて、モノづくりを将来したいと考えており、はやぶさ2の構造を見た時ワクワクしました。(1年O.T.)

今回の講座で一生見れないようなカプセルからサンプルを取り出す機械を見れたことがすごくうれしかったです。私は宇宙が好きなので、地球や他の天体、宇宙のお話を聞くことが出来たことも嬉しかったです。「声を聴く」や「石が日焼けをする」など、身近で分かりやすい語句を使って説明してくださっていたのがとても印象的で、学問がより身近なものに感じられました。(1年K.S.)

2025-01-15T11:50:17+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2025-02-10T09:42:48+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

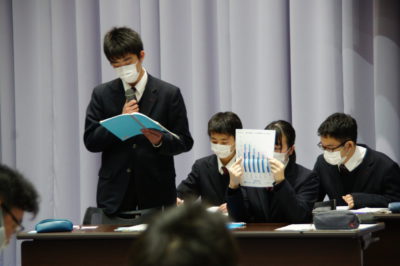

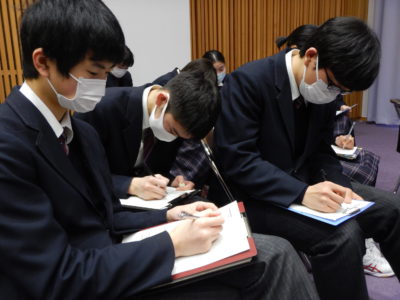

開校以来はじめて、東桜学館中学校英語ディベート大会を開催しました。

論題は「日本政府は全ての中学生が学校にスマートフォンを持ち込むことを許可すべきである(全中学校で持ち込み禁止の独自ルールを設けさせない)」です。

大会では「中学3年間で培った英語の4技能を最大限に活用し、論理的・批判的思考力、協働力をさらに高めること」を目的に、中学3年生全員が、4人1チームのグループにわかれてクラス内の予選に挑みました。

3月4日の山形新聞から、ディベート大会に関する記事を掲載します。

優勝した3年A組のチーム「キムチ鍋」のメンバーの感想等をクラス通信から転載します。

丹野稜くん

全国大会でやったディベートを今度は3期生のみんなとできる!ということで、このトーナメントの開催をとても待ち望んでいました。そんな中始まったディベート、本当にチームメンバーに恵まれたと思います。

山科雫さん

私は英語が本当に苦手で、みんなに迷惑かけちゃうことがたくさんあったけど、支えてくれたおかげで最後までちゃんと頑張ることができたと思います。

小室うららさん

「うわー、ディベートやだなあ」というのが始まったばかりの頃の本音です。絶対こんなのできないと思っていました。チーム「キムチ鍋」としてディベートの準備や練習試合が始まってから、ディベートがどんなものなのか、どうしたらジャッジを納得させることができるのかなど、少しずつわかることが増えていきました。

齋藤凜乃さん

私たちは結果的には優勝となりましたが、その結果までにはクラス決勝での負けだったり、クラス2回戦での致命的な気づきだったり、学年決勝前でのコンスト変更など、様々なことがありました。それでも「楽しむ」ことを大切にして、ディベートをすることができました。寝ずに頑張ってくれた稜君やうららちゃん、雫ちゃん、支えてくれたクラスのみなさまに感謝したいです。ディベート楽しかった!

担任 稲毛先生のコメント

学年全員で取り組んだ英語ディベート大会は、3年間の英語力がフルに発揮された、素晴らしい大会となりました。本番の会場には、ディベーター達の発言を真剣に聞き取りながらメモをする3年生達。迫力に圧倒されて目を丸くしている2年生達。たった1年の差だけども、こんなに違うんだなあ。英語力は1日にしてならず、でも努力すればちゃんとできるようになる。これがコツコツ積み重ねるということなのだなあと、しみじみ感じました。

2025-02-10T11:47:42+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

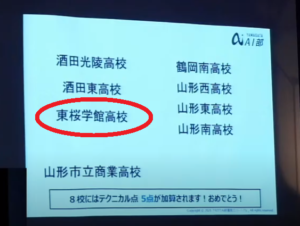

3/7(日)、パレスグランデール(山形市)にて「やまがたAI甲子園」が開催されました。

やまがたAI甲子園には県内の高校11校が参加し、共通課題の「天気予想AI」、選択課題の「スポーツAI」または「ものづくりAI」について発表を行いました。

開会宣言後に発表順抽選があり、本校の発表順は1番目になりました。

共通課題の「天気予想AI」は、気象庁のデータを用いてAIを駆使し、指定日の天気を前日まで予測するものです。

選択課題の「スポーツAI」では、運動部と連携し、AIを駆使して運動部を強化を目指すものです。

目的を達成するために取り組んだこと、満足に出来なかった部分、新たな発見や課題などの内容を盛り込み、トップバッターとして緊張しながらも立派なプレゼンテーションができました。

11校の発表後は、各校代表の高校生によるパネルディスカッションが行われ、「今後どのような場面でAIを活用できるか」等をテーマに熱く語り合っている姿を見ることができました。

表彰式では受賞とはなりませんでしたが、天気予想の正解発表があり、見事正解することができました。

本校のメンバーも含めやまがたAI部の皆さん、ひとまずおつかれさまでした。

ご支援いただいた地域の皆様、関係各位の皆様のおかげで素晴らしい発表になりました。どうもありがとうございます。

なお「やまがたAI甲子園」の様子は以下のリンク(Youtube)でご覧いただけます。

やまがたAI部「やまがたAI甲子園」

2025-02-07T09:57:25+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

東桜学館は、開校2年目となる平成29年度(2017年度)、文部科学省から「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」の指定を受け、「やまがたの未来をつくるグローカルな視点を持った科学技術人材育成」をテーマに掲げて各種事業に取り組んできました。

東桜学館は、開校2年目となる平成29年度(2017年度)、文部科学省から「スーパーサイエンスハイスクール(SSH)」の指定を受け、「やまがたの未来をつくるグローカルな視点を持った科学技術人材育成」をテーマに掲げて各種事業に取り組んできました。