2/27(土)に大森山にて山岳部による雪上歩行訓練およびAIプロジェクトによるAIデータ収集を行いました。

本校のAIプロジェクト(やまがたAI部 )は山岳部の支援を行っており、AIを活用し「雪の斜面を滑ることなく登る」ことを目的として活動を行っています。

今回は山岳部と連携し、AI制作のためのデータ収集を行いました。また、その様子を山形テレビ(YTS)さんが取材に来られました。

データ収集準備

雪上歩行

補足情報をメモ

山頂でインタビュー

なお、山形テレビさんでの放送は3月8日(月)以降のニュース番組内で行われるそうです。

[参考]やまがたAI部 山形県の未来を高校生が変える!スタートは「やまがたAI部」から

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

キャリア教育「クエストエデュケーション」(教育と探求社)に取り組んでいる中学3年生と高校1年次生の中から、今回4チームが「クエストカップ2021全国大会」に出場しました。

今回、中学3年生が取り組んだのは、「社会課題探究 ソーシャルチェンジ」コースです。

ソーシャルチェンジコースは、困っている人を助け、笑顔にする企画を探究するアクティブ・ラーニング型プログラムです。

生徒は、自ら見つけた課題に当事者として向き合い、その解決にチームで取り組み、発表します。社会の一員としての自分の役割を認識し、自ら動き出せる主体性。世の中に新たな価値を生み出す創造性、周りの人を巻き込み実現していく、協働する力を育みます。(クエストエデュケーションHPより)

ATTACK&TRYチームは、「制服でノーマライゼーション」というタイトルで、障がいを持った子供たちに「自分でできる」喜びを!とユニバーサルデザインの制服を作ることを提案しました。

ぎゅうたんずチームは、「野菜作りから始まる未来」というタイトルで、高い再犯率と農業における労働力不足という二つの課題を同時に解決するため、出所者と農家を結びつける「アガピー(イタリア語で”愛”)」という組織の設立を提案しました。

高校1年次生が取り組んだのは、「社会課題探究 ソーシャルチェンジ・イングリッシュ」コースです。

ソーシャルチェンジ・イングリッシュコースは、生徒が英語を駆使しながら、自ら社会課題を見つけてその解決に取り組む探究型プログラムです。

課題解決や発表のプロセスで英語を使い、よりグローバルな活動へと向かいます。英語による探究型の学びを実践し、CLIL的アプローチや四技能を生かした授業が可能です。(クエストエデュケーションHPより)

※CLIL(Content and Language Integrated Learning)

教科科目やテーマの内容の学習と外国語の学習を組み合わせた学習(指導)の総称。

team beeチームは、「OGOG, said backwards it’s GOGO!」というタイトルで、30年後に世界中の支援団体を繋いで、より質の高い支援を行う団体を創るため、まずは今、難民支援に興味のある若者同士や支援団体を繋ぐサービスを創ることを提案しました。

42sチームは、「Bridge to the world」というタイトルで、自己肯定感を持てないティーンエイジャーを対象に、アプリ上で他者理解の経験を積みソーシャルスキルを身につけるサービスを提案しました。

例年、全国大会は、全国各地の代表チームが東京で一堂に会し、企業人や有識者に向けて個性あふれるプレゼンテーションを繰り広げる形で行われていますが、今年度はオンラインでの開催となりました。

大会は、8つのブロックに分かれて開催され、それぞれのブロックから選出されるチェンジメーカー賞に”ぎゅうたんず”と”team bee”が選ばれました。

「クエストエデュケーション」の詳細についてはこちらをご覧ください。

https://quest.eduq.jp/

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

キャリア教育「クエストエデュケーション」(教育と探求社)に取り組んでいる高校1年次生の中から、今回2チームが「クエストカップ2021全国大会」に出場しました。

今回、高校1年次生が取り組んだのは、「企業探究 企業と共に未来をつくる コーポレートアクセス」コースです。

コーポレートアクセスコースでは、実在する企業へのインターンシップを教室で体験し、働くことの意義や経済活動について学びます。企業という仕組みを活用して、自分たちの手で未来をつくることを学ぶ探究型のプログラムです。企業理念を踏まえたリアルな課題に取り組むことで、社会や企業に対する興味・関心が生まれ、生徒一人ひとりの主体性と創造性を育むと共に、職業観を醸成します。(クエストエデュケーションHPより)

本年度参加した企業は次の12社です。

朝日新聞社 / アデコグループ / カルビー / 大正製薬 / 大和ハウス / テレビ東京 / 博報堂 / パナソニック / 富士通 / 三菱地所 / メニコン / 吉野家

例年、全国大会は、全国各地の代表チームが東京で一堂に会し、企業人や有識者に向けて個性あふれるプレゼンテーションを繰り広げる形で行われていますが、今年度はオンラインでの開催となりました。

今回、出場した2チームは、博報堂とカルビーのミッションにそれぞれ取り組みました。

いただいたミッションは次のとおりです。

◇博報堂◇

”ここからの、あたりまえを私たちがつくる。人が生涯のなかで「学ぶ瞬間」を最大化できるいまだここにない仕組みを提案せよ! ”

◇カルビー◇

”ここからの、あたりまえを私たちがつくる。「すべての命がワクワクする」食の未来を描いたカルビーの企業 CM を提案せよ! ”

「クエストエデュケーション」の詳細についてはこちらをご覧ください。

https://quest.eduq.jp/

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

第21回日経STOCKリーグレポートコンテストに応募した中学校3年生 髙橋駿輔くん、丹野朝陽くん、清水紘輔くんのレポートが一次審査を通過しました。(今回の応募は、3人が自主的に挑戦したものです。)

清水くんの感想を掲載します。

「日経STOCKリーグは、日本経済新聞と野村證券による株式投資の大会です。自分たちで一つのテーマを立て、それに沿ってポートフォリオと呼ばれる投資会社のグループをつくり、バーチャル上で投資をし、レポートを提出します。

私たちはTEDを見て、産業のトレンドである海洋上都市をテーマに、アジア圏の株式会社についてポートフォリオを作りました。時間が足りなかったのでレポートは完成に至りませんでしたが、多くのことを学ぶことができました。

来年度はより計画的にレポートを書き、学びを深めたいと思います。」

「日経STOCKリーグ」は、学校教育の場における投資学習の1つのツールとして企画されたコンテスト形式の金融・経済教育プログラムです。詳細についてはこちらをご覧ください。

https://manabow.com/sl/

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2月10日に開催した「未来創造プロジェクト成果発表会」の様子を、TUYとさくらんぼテレビ、山形新聞で取り上げていただきました。

さくらんぼテレビのニュースの内容は、こちらをご覧ください。

さくらんぼテレビ夕方のニュース「イット!やまがた」

https://www.sakuranbo.co.jp/sp/news/2021/02/10/2021021000000003.html

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

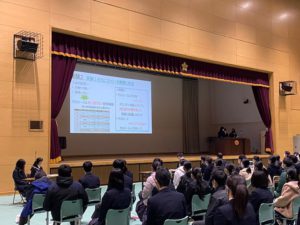

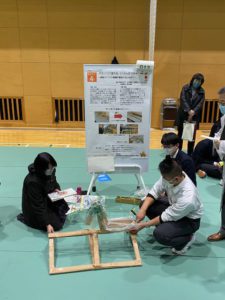

本日、未来創造プロジェクト成果発表会が行われました。「未来創造プロジェクト」とは、主体的に課題を見出し、仲間と協力しながら「問い(仮説)」を立て、調査や実験・試作を行い、検証していく本校の課題探究型学習です。

午前中の全体発表会では、中学の代表者が高校会場で、高校の代表者が中学会場での発表を行ったり、午後の全グループ発表会では、中高の各発表教室を自由に行き来しながら発表を視聴したりと、中高一貫校の特色を生かした学習交流が行われました。

全校生が1年間かけて取り組んできた、身近なものをより使いやすく便利にしようとする視点や社会の役に立つための視点、地域を活性化する提案、そしてSDGsの達成に向けた世界的な視点を持った発表など、すばらしい成果発表会となりました。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

「マイプロジェクト」の地域サミットが初めて山形県でも開催されることになり、本校からも、高校2年生で取り組んでいる未来創造プロジェクトを中心に4つのプロジェクトが応募し、2月6日(土)「全国高校生MY PROJECT AWARD 2020 山形県Summit」 がオンラインで開催されました。

マイプロジェクトの特徴は、それぞれのプロジェクトについて発表するのはもちろんですが、それについて他校生や大人のサポーターの皆さんからコメントをいただいたりする交流の場が充実していることです。本校から参加した生徒諸君も、さまざまな意見をいただいたり、いろいろな考えを共有したりと、数多くの刺激を受けたようでした。

当日は、全体で42のプロジェクトがAからHのホームチームに分かれて交流しました。

本校から参加したプロジェクトは次の4つです。

・煎餅の廃材を使って環境に優しい、第三のストローを作ろう

・紙製ゼンマイの有用性

・高校生のつぶやき ~コロナに一言申します~

・山形空港札幌便の更なる利用拡大について

山形県Summit のタイムライン(予定)

10:00開会式 10:25自己紹介、アイスブレイクなど 11:00サポーターとのセッション(前半) 12:15昼休み 13:00サポーターとのセッション(後半) 14:30交流タイム 15:00振り返り 16:00閉会式 16:30一次解散 16:35アフタートーク(任意参加) 17:10完全解散

《主な開催主旨》

1 地域・学校を超えた高校生同士の学び合い

マイプロジェクトアワードには、多様な学校や地域から高校生が集まります。

様々な背景を持った高校生が出合い、お互いの活動やそれに対する想いを共有する中で、新たな気づきや発見があります。また、共にプロジェクトに取り組む仲間として、応援し合う関係を築きます。

2 高校生と第一線で活躍するイノベーターの対話

高校生の学びを深める「サポーター」として、全国各地で活躍するイノベーターがプロジェクトにフィードバック。それまでにない気づきを得たり、プロジェクトに対する評価をもらったりする中で、プロジェクトの加速や高校生の自信につながります。

「マイプロジェクト」についてはホームページをご覧ください。

https://myprojects.jp/

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

東北地区サイエンスコミュニティ研究校発表会は、東北地区6県のSSH指定校などを対象に、理数系の課題研究に積極的に取り組んでいる高校生が授業や部活動で取り組んできた研究成果を発表し、発表者との対話を通じて相互交流・評価を行うことで切磋琢磨し、これからの活動や研究の質・量の両面で活性化を図ることを目的に開催されている発表会です。今年度も、現地参加校が8校、リモート参加校が11校の計19校参加の大規模なものとなりました。本校からも、高校2年次の未来創造プロジェクトにおける中間発表会で高評価を得、選抜されたグループがオンラインで口頭発表を行いました。参加した生徒たちは、参加校の質の高い研究に触れたことはもちろん、自らの研究について発表したことは大変有意義な経験となりました。研究に助言をいただきました先生方、参加校の皆様、そして発表会開催校の水沢高校の皆様、本当にありがとうございました。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校