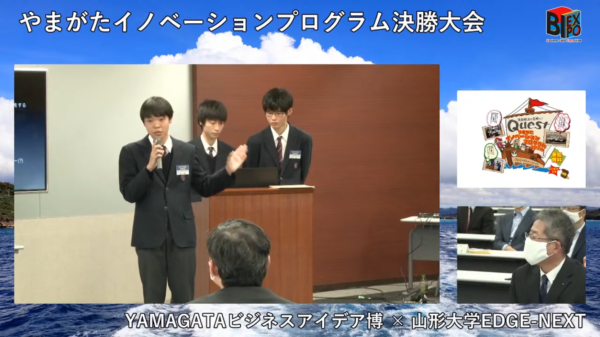

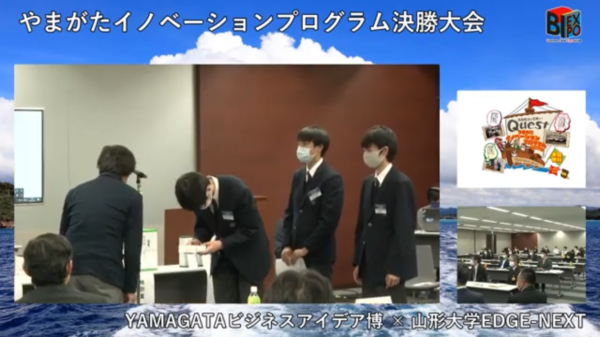

8月から県内各地区でワークショップや予選会を行ってきた「やまがたイノベーションプログラム」の決勝大会が、10月31日、山形メディアタワーで開催されました。このプログラムには、本校からも中学生4チーム、12名が参加。そのうち、3年の清水紘輔くん、佐々木悠太くん、片倉大智くんのチームが決勝大会に進み、見事「優秀賞」に選ばれました。

「やまがたイノベーションプログラム」は、コロナ等の影響により、昨年の夏休みに開催した「やまがたイノベーションキャンプ」(東桜学館生が2つの特別賞を受賞)を、形態を変えて本年度も実施しているものです。

2025-02-10T11:50:10+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2025-02-10T11:50:26+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

第10回 科学の甲子園 山形県大会が開催され、本校生7名で競技に挑みました。

大会は筆記競技、実技競技が行われました。筆記競技は、物理、化学、生物、地学、数学、情報の各領域から出題されました。筆記競技は各校での開催で、本校では10月20日(火)に行いました。実技競技は10月25日(日)に県教育センターで開催されました。実技競技では、事前に公開された課題を他校生徒と競い合いました。

筆記競技

では6名の生徒が挑み、協力し合いながら問題と向き合っていました。実技競技は、未来創造プロジェクト中間発表会の影響もあり、事前の取り組みが1週間しかありませんでした。そんな中でも放課後を利用し、試行錯誤を繰り返し、対策していました。本番でも、3名がグループとなり、協力しながら課題に取り組んでいました。

全員が精一杯取り組み、科学への思いを膨らませた大会となりました。

2025-01-15T11:53:40+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

10月23日(金) 17:30より19:10まで、後期3回目となる東京大学金曜講座の校内視聴を実施しました。今回は、鎌倉夏来(東京大学理学部数学科・准教授)先生による 「地域活性化を考える:産業立地の視点から」と題したご講演を拝聴しました。参加者は10名と少なかった回になりましたが、身近なテーマに参加した生徒たちは真剣に講義に聞き入っていました。次回は30日に行います。

<生徒の感想から>

今回は身近なテーマで、とても魅力ある講演だった。中学校の頃から地域・山形と向き合う機会が多くあり、未来創造プロジェクトでも地域活性化を題材にすることもあった。しかし、そもそも地域活性化とは何なのか、についてはあまり考えていなかったかもしれず、自分自身きちんと課題と向き合えていなかったのかな、と感じさせられた。また今回は、産業立地という視点で、今まで考えたことのなかった切り口で興味深かった。産業立地を見ることで、仕事が集中している拠点や地域の産業の在り方が見えてくるのがとても面白かった。山形でも、近年IT系のベンチャーなどが増加していると聞いているので、一度山形における産業立地を調べてみたいと思った。やはり、フィールドワークをして、自分の目で見て考えて、という研究を行っていきたいと改めて確認できた。(W.K.さん)

2025-01-15T11:53:54+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

10月14日(水)4,5校時、本校北アリーナと南アリーナにおいて未来創造プロジェクト中間発表会を行い、高校2年次生全員がポスター発表しました。周知の通り、コロナ禍のため、今年度の探究活動は約2か月遅れでスタートしましたが、その後の時間割等の組み替えで、各グループの研究を何とか中間発表まで形にすることができました。

例年は、他校との交流の機会にも充てており、他校生による発表や交流会も合わせて実施していましたが、今年度は取り止めにしました。SSH運営指導委員とアドバイザーの先生方のみを招いて、内部関係者のみによる発表会となりました。それでも聴衆は高校1年次生と中学3年生および本校教員のおよそ350名ほどになるので、南北両アリーナを発表会場として、ポスター間隔も十分に確保し、1発表につき密にならないように調整したうえで行いました。

高校2年次生は、この発表会で得たアドバイスを基に、再調査・再実験を行い、2月の成果発表会に向けて、研究を深化させていくことになります。以下は発表会の様子です。

2025-01-15T11:54:18+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

10月16日(金) 17:30より19:10まで、後期2回目となる東京大学金曜講座の校内視聴を実施しました。今回は、東京大学大学教養学部准教授・渡邊淳也先生による 「認知モードの言語間比較」の講義で、本校の会場は大講義室に戻り、60名以上の希望者で視聴し、2名の生徒が質問してご回答いただくこともできました。次回は23日に行います。

<生徒の感想から>

今まで私は、英語は論理的で日本語は非論理的であると聞くことがよくあり、そう思い込んでいたけれど、そうではなく、DモードとIモードの違いによるものだとわかった。英語と日本語、その間と言えるようなフランス語の3言語を比較し、それぞれの性質を挙げた時、英語はDモード的、日本語はIモード的、そしてフランス語はそのどちらかによりつつ、DモードとIモードの間のような感じがした。(中略)認知モードの概念によって、広汎な言語減少についての説明ができることはとても興味深いと感じた。(H. I.さん)

和訳した英文や、英訳した日本語が不自然で分かりにくい文になってしまうのを見て、疑問に思っていたが、物事のとらえ方がそもそも違うということを理解できた。他にも日本語は主観的な言語だからオノマトペが多いことや、英語は客観的な言語だから一人称が一定だということなど、言語の仕組みの理由について学ぶことが出来た。これから英語を学ぶ際は、Dモードの考え方を意識していきたいと思う。(中略)日本語の面白さや深さに気づくことが出来、外国語との違いや時代背景について、自分で調べてみたいと思った。(A. Y.さん)

2025-01-15T11:54:37+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

◆ 講 師 山形県立保健医療大学 保健医療学部 作業療法学科 佐藤 寿晃教授 ◆ テ ー マ 『 認知症の基礎知識とリハビリテーション 』 ◆ 対 象 者 高等学校 1年次生

◆作業療法について、今まで詳しく知らなかったけれど、人とのコミュニケーションをとってリハビリを助けるという意味で、興味深いなと思った。生活障がいをもつ人とのかかわり方、接し方を見て、とても近い距離でかかわり、接しているなと感じた。生活障がいや認知症などは決して珍しいことではないし、これからの人口推移を考えると今後もっと増えるかもしれないと思った。だからこそ周囲の若者がサポートしていくべきだし、認知症などが高齢者のみ心配される病気ではないということを自覚しなければならないと思う。しかし同時に、家族への負担もかなり大きいところが大変だと感じた。だから、家族のケアも必要だと思った。身近な人がサポート、介護をし、次の世代の人にサポートされるというようなサイクルで助け合えるような地域、社会にしていきたいと思う。普段の生活では、何気ない身近なコミュニケーションを大事にするなど今のうちからしていきたい。(1組女子)

◆私は看護師になりたいと考えているけれども、久々に他の職に興味を持つことができた。人のため、人を助けるための職に就きたいと思っているので、障がいのある人々などに寄り添って助けていくというところがとてもいいなと思いました。しかし、看護師、作業療法士のどちらを目指すにしろ自分の生活が今しっかりしているとは言い難いので、今のうちから親の手伝いを行い生活力をつけていきたいと思いました。また、チーム医療で患者さんを助けていくために、自分がなりたいのは「これだから」と1つの職のことを知るのではなく、他の職の仕事についても知って、その知識を活かして協力できるように、これから学んでいきたいなと思いました。家族が認知症になったとき、ある程度リハビリをさせてあげられるように認知症について知識を得ておきたいと思いました。(2組男子)

◆今日の講演を聴いて、認知症について理解を深めることが大切なんだと思いました。今までの理解度だったら、もし、両親が認知症になってしまったら、自宅介護をするなかで「何で出来ないの」とか「何でするの」と言ってしまったかもしれません。でも、講演を聴いて、認知症は誰にでも起こりうることで、避けられない症状というものがあることを知り、どうやって接していけばよいかを学ぶことができました。だから、もし、これから祖父母や両親が認知症やその他のリハビリの必要な病気にかかった場合でも、決してその人自身を責めないで、受け入れてあげることができると思います。また、講演の中で、医療系に進む人に必要で大切なことを教えてもらって、看護を目指すにあたって、もっと人と話すのを上手になりたいと思いました。それから、今は自分の生活の半分ほど両親に支えられている状態だから、生活力をつけていきたいです。自分のこともそうだけど、身の周りの人が認知症にならないために予防も一緒にやっていきたいと思います。(2組 女子)

2025-02-04T14:01:14+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

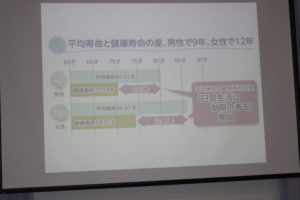

◆ 講 師 山形県立保健医療大学 保健医療学部 理学療法学科 高 橋 俊 章 准教授 ◆ テ ー マ 『 健康寿命の延伸 – 運動が担う役割に着目して – 』 ◆ 対 象 者 高等学校 1年次生

◇ 日本で少子高齢化が進んでいることは知っていたが、働いて税金を納める年代の割合が減り、高齢者と呼ばれる年代の割合が増える、すなわち若者が高齢者を支えるのにかかる負担がかなり大きくなり、それが生活の質に直接的に影響するのだと分かった。国民の税金からの医療費のうち、3分の1は生活習慣病に占めているという現状を知り、驚いた。これまでの授業の中で、生活習慣病は日頃の生活を見直すことでどれだけ防げるものなのかを理解してきた。だからこそ、自分の生活習慣と向き合うことは、国全体として、また個人として、健康寿命を伸ばしたり、生活の質を良くしたりすることに繋がるのだろうと考えた。今の自分の歳では自分の健康寿命について考えることは少ないけれど、今のうちから健康面で備えをしておいて、自助や互助ができる人になる意識をもつことが重要なのだと実感した。私自身も自分の老後は介護されることを前提として考えていたし、病院や施設で過ごす生活を想像していた。でもそうではなくて、介護予防の観点で自分の健康を考えていくべきだと思った。老年症候群の中の例のように、老化に伴って避けられない変化、自分自身で予防する、進行を遅らせることができる変化をしっかりと区別した上で認識することが必要なのではないかと思った。

<1組女子>

◇ 今日の講話で、将来、自分が年をとった時に、するべきこと、意識しておくべきことと、今の自分が身に付けるべきことを知ることができました。これからの社会において、老後の生活・介護の中で、受け身な姿勢をとるのは良くないのだと思いました。例えば、生活内での移動。ひざが痛いから座りっぱなし。腰が痛いから寝たきり。物は誰かに持ってきてもらったり、その場にある物だけで生活したり。そういうことはあとから自分に、廃用症候群となって、返ってくるのだと思い知りました。自分は、正直、老後は、できるだけ動かず、最大限楽して過ごしたいと思っていたけれど、そういうわけにもいかないのだと思いました。また、自分の老後のためだけではなく、祖父母や両親を介護することになった時に、少しでも健康寿命を伸ばしてあげられるように、今のうちから、介護の知識をつけておきたいです。女性の方が介護を必要とされる期間が長いと知って、自分も長い時間、介護させてしまうのかと思うと、今のうちから、筋力や、姿勢などに気を付けて、70歳・80歳・90歳になっても、自分の力で生活できるようになりたいです。自助・互助、これを大切に、老後、健康寿命を伸ばして、アクティブな生活をしていけるといいと思いました。今回、学んだことを忘れずに、今後の自分の老後、両親の老後に役立てていきたいです。ありがとうございました。

<2組女子>

◇ 今日は、健康寿命を伸ばす大切さを感じました。私は、コロナウイルスで運動量が減り、学校が無い日は、1日中家で机に向かって勉強したりすることが増えました。最近、気分が乗らなくて心が沈みがちになっていることを感じていました。今日の話を聞いて、軽い運動は心が軽くなるということを知りました。若い時の今に、しっかり栄養をとって、運動をして、休むことが大切だということを学びました。実際に腰のストレッチをやってみて、普段自分がどれだけ固まった姿勢でいるかということを知りました。普段でも、授業中に腰が痛くなってしまうことが多く、辛かったのですが、今日行ったストレッチは、どれも「どこの筋肉を使っているのか」を分かりやすく教えていただき、毎日の休憩中の時間に生かそうと思いました。これからテスト期間に入るので、間にやっていくことを意識していきたいと思います。運動は時間が無いことを言い訳にして逃げるものではなく、ちょっとしたすき間の時間で行うものなのだと感じました。将来のことをイメージすることは難しいけれど、日ごろから続けていきたいです。

<3組女子>

◇ 今回の講話を聞いて、今の日本の現状として、他国よりも平均寿命と健康寿命の差が大きい事を知りました。大切にすべきことは、ただ生きることではなくよく生きること、 Quality of Life 「生活の質」を高めていくことが大事だとわかりました。また、4つの「助」の力を連携させて、さまざまな生活課題を解決していくことが大事だということがわかりました。今までの社会では、共助と公助に頼り過ぎていたので、これからは自分で自分の事をする自助や互助が大事になってくると思いました。国民医療費の約6割が65歳以上の人の医療費になっていて、医科診療費の3分の1以上が生活習慣病に関連していることを知りました。なので、食生活の見直しや、十分な睡眠を取ることを今のうちから心がけていこうと思いました。将来の事だからといって、適度な運動を取り入れなかったりすると、あとあとになって心身の機能が低下してきたりしてしまうので、正しい方法で適度な運動を取り入れていこうと思いました。しっかり、今のうちから日々の体の変化に目を向けていこうと思います。

<4組女子>

◇ 平均寿命と健康寿命の差が「日常生活に制限がある期間」であるということを知ったとき、日常生活に制限がある期間が男性で9年、女性で12.5年もあることに驚いた。確かに高齢者の身体機能などは全盛期よりも衰えてくることは分かっていたけれども、生活に支障が出て来るのであろう期間が約10年近くあるとは思わなかった。しかし、高橋先生の話を聞いていく内に、高齢者は老年症候群など、自分から動かなくなって外出を避けるようになり、自分から寝たきりになってしまう人が多いことを知った。立つ際に使用する筋肉が衰えることによって、動きたくなくなるのは分かるが、自分は筋肉が衰えても家だけにいるということはしないようにしたいと思う。高橋先生によると、筋肉が衰えて立つのが辛くなっても何度もしていくうちに立つのに辛いと思わなくなるらしい。また、日常生活で簡単な運動をすることで筋力低下予防にもつながると知ったため、自分が高齢者になった際に自分の体調に合わせてやってみて寝たきりにならないようにしたい。そして、自分の祖父母にも健康でいてほしいため、今回学んだことを教えて、一緒に運動もしてみたいと思う。

<5組男子>

◇ 私は、日頃健康に対する意識が低いと感じた。QOLを高め、生活習慣病を予防したいと思った。日本では健康づくり活動を数多く行ってきた。全ての国民の活力であふれる社会を実現できたら、4つの助を含め、生活問題が大幅に解決すると思えた。今回初めて聞いた言葉の1つである「ロコモ」。動かなければそれだけ心身共に衰えてしまうという「廃用症候群」のように、心身と運動が深く関わりがあり、対策が大事だと知った。社会において、医療のほか介護も今まで以上に重要視されるようになった。促進する法律も定められている。一方で、高齢者を支える世代が少なく、非常に多大な負担がかかっている社会となっている。それは経済社会を回す人に負担がかかっているということである。予防することで、社会もスムーズに回ると考える。環境も大切だ。

<6組男子>

2025-01-15T11:55:01+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

本年度、コロナ対策のために東大金曜講座の受講を個人対応にしてきましたが、生徒の受講のしやすさを考慮し、校内での受講を10月2日に再開いたしました。東京大学 教養学部 教養学科・准教授の國分功一郎先生の「新型コロナウイルス感染症対策から考える行政権力の問題」と題された講義を、本校生22名が会議室で視聴しました。講義後も、本校生2名が質問で挙手していました。残念ながら時間内に質問することはできませんでしたが、自由を制限するということの意味など、真剣に講義内容について考える、良い機会となりました。

<生徒の感想>

今回の講義を聞き、新たな観点から物事を見て考えることはとても大切だと思いました。アガンベンのような考え方は、私が普通に生活している中では絶対に思いつくことのないものでした。「死者の権利」なども同様で、私たちの権利の放棄という問題に気づくことが出来ました。初めて哲学の講義が聞けて良かったです。(1年次Mさん)

今回の講義で、移動の自由というものが、たくさんの権利の根幹にかかわるものであることを知った。そして外出自粛を簡単に受け入れてしまうのは、自ら考えないことに大きくつながっていることも知った。これらは投票率の減少からもわかるように、国民の政治にかかわる権利や移動の自由に対して、興味関心を持っていないことが根底にあるように感じられた。(高校1年次Yさん)

2025-01-15T11:55:18+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2025-02-07T10:41:05+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

では6名の生徒が挑み、協力し合いながら問題と向き合っていました。実技競技は、未来創造プロジェクト中間発表会の影響もあり、事前の取り組みが1週間しかありませんでした。そんな中でも放課後を利用し、試行錯誤を繰り返し、対策していました。本番でも、3名がグループとなり、協力しながら課題に取り組んでいました。

では6名の生徒が挑み、協力し合いながら問題と向き合っていました。実技競技は、未来創造プロジェクト中間発表会の影響もあり、事前の取り組みが1週間しかありませんでした。そんな中でも放課後を利用し、試行錯誤を繰り返し、対策していました。本番でも、3名がグループとなり、協力しながら課題に取り組んでいました。