山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

今年の2学年のクエストは「企業探究コース コーポレートアクセス」ということで、実在する企業でのインターンシップを教室で体験しながら、働くことの意義や企業活動への理解を深め、企業という機能を用いて新しい未来を自分たちでつくりだしていくことに取り組んでいます。

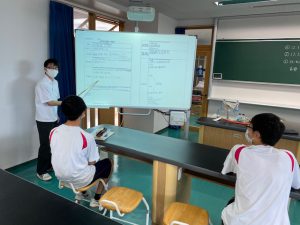

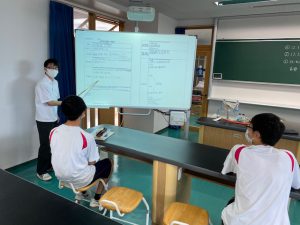

10日(木)・11日(金)の2日間はクエストデーとして、企業から出されたミッションについて解決策を探究しました。11日には企業さんとオンラインでつなげて中間発表会を行いました。企業さんから様々なアドバイスを受け、これからのブラッシュアップ活動に確かな手応えを感じた発表会となりました。

◎今回東桜学館に協力してくださる企業さん

・朝日新聞社 ・カルビー ・博報堂 ・富士通 ・三菱地所 ・メニコン

〇生徒の感想より

・どうやったらできるかを考えていくことで実現性が生まれてくることが分かった。

・企業の譲れないポイントをしっかり押さえて何を伝えたいのかを明確にすることが大切だと思った。

・2日間という短い期間で発表の案をつくり、プレゼンするということはとても難しかったです。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

令和2年8月25日(火)に高校1年生のSS総合探究Ⅰの授業の一環として、東北地方ESD活動支援センターの鈴木美紀子氏、井上郡康氏にお出でいただき、お話をお聞きしました。ESDとは持続可能な開発のための教育のことです。鈴木氏からはSDGsについての説明と日本の現状について、井上氏からはマレーシア、フィジー共和国、キリバス共和国に滞在された経験談と各国が抱える環境問題についてお話しいただきました。生徒からは「世界はこのままでは持続可能ではないという言葉に衝撃を受けた」「SDGsの目標を達成するために日本にとってベストなやり方を検討していく必要性を感じた」「世界で起こっている問題は現地に行かなければわからないのだと思った」「国際理解のためには自分自身のアイデンティティをしっかり持つことが大切だと気づかされた」などの感想が聞かれました。大変楽しく有意義な講演会となったようです。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

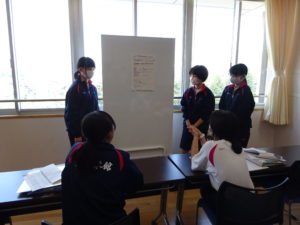

8月21日(金)に中学校各学年において、未来創造プロジェクト意見交流会が行われました。この意見交流会は、これまでの活動の成果を発表し合い、意見を交流することで、見方を広めるとともに考えを深め、互いの今後の活動の方向性を決めていくこと【表現力・発信力】【傾聴力・批判的思考力】【情報収集力】をねらいとしたものです。1年生は33グループ、2年生は32グループ、3年生は40グループが自分たちの取り組んでいる課題(テーマ)について発表し、質問やアドバイスをするなど、お互いに意見交流を行いました。東北芸術工科大学から柚木泰彦教授、渡部桂准教授、粟野武文准教授、竹原万雄准教授の4名の先生方に助言者として参加いただきました。先生方からは、課題を自分事にすることや意見交流の活性化などについてアドバイスをいただきました。今回の意見交流会を踏まえ、2月に予定している成果発表会に向けてさらに探究活動を進めていきます。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

◆ 講 師 山形県立保健医療大学 保健医療学部 看護学科 菊 地 圭 子 准教授

◆ テ ー マ 『 思春期と健康 』

◆ 対 象 者 高等学校 1年次生

◇ 私を産むのは大変だったと母はよく言う。今までは「そうなんだ」で流していたけれど、今回の講話で、妊娠・出産がいかに大変なものかわかった。母に感謝したい。避妊も、妊娠・出産・育児も女性の負担が大きい。女性・生まれた子どもを守る法や、望まない性交、妊娠から守る制度などはないのか疑問に思った。最近は幼児の虐待や放置による死亡のニュースが多い。その背景には望まない妊娠だったり、パートナーとうまくいってなかったり、母子の孤立があるのではないか。母親を叩くのではなく母子擁護に関する社会の姿勢、行政の対応、NPOや企業などのサポートを調べてみたい。命を授かり、子どもがこの世に生まれてくることはおめでたいことだと、菊地先生は仰った。生まれてきた子どもや、痛い思いをした母親が辛く悲しい目にあわないような社会にしていきたい。男性に正しい理解と行動、サポートを要求するのは難しいことなのだろうか。母親になるかどうかはわからないが、今回の講話の内容は忘れずしっかり留めておきたい。

<1組女子>

◇ 今回の講話で、新しい命を育むことの大変さを学びました。望まぬ妊娠で赤ちゃんを殺す、周りにたくさん迷惑をかけて、育てるか、どちらも正しくないと思います。赤ちゃんが可哀想だと思いました。でももしも自分が妊娠してしまったら(高校生で)、中絶を選んでしまうかもしれません。バリバリキャリアウーマンで働きたいと思っているので、自分でちゃんと自立してから、子どもを産みたいです。従姉妹が赤ちゃんを産んだので赤ちゃんと触れ合うことができる機会がありました。生後1ケ月の赤ちゃんは目の焦点が合っていなくて、手のひらが小っちゃくて、何回も手を広げたり、閉じたりしていました。雑に扱ったらすぐに死んでしまいそうな儚い命を適当にするのは私にはできないと思いました。1度の過ちで全力で生きようとしている1人の人を殺すことはとても許されないと思いました。それほど大きなものなので過ちをおかすことの無いように、自分をもって判断したいと思いました。

<2組女子>

◇ 今、自分は思春期なので言動に気をつけようと思った。悩みがあったら一人でかかえるのではなく家族などに相談していこうと思った。10代、特に中高生の年代で妊娠すると当たり前だが大変だと思った。若いうちの出産はメリットもあるがデメリットも少し大きいのではやすぎる妊娠はだめだなと考えた。人工妊娠中絶が11週以降は体、心、経済面への負担が大きいことを知った。はやめはやめで行動していかないと負担が大きくなっていくと思った。また、生活習慣病の予防がそのまま子どもの健康を守ることに繋がるので、しっかり予防していこうと思う。特に喫煙をしないでいきたい。あと、予防接種もしっかり受けたいと思う。この思春期のすごし方が人生において割と重要になってくると思うので、今を大切に生きていきたいと思う。あと、より成長していくために考えて行動していきたい。

<3組男子>

◇ 思春期は、大人への移行期である。男性として、女性としての体つきであったり、心も大人として成長するということを学んだ。女性は体の変化に伴い、体調の変化もある。また、月経が終わるのは50才頃であるため、男性として、女性を支えていきたいと思う。また男性は、タバコであったり生活面で規律正しく生活し、セルフケアを行っていく必要があると分かった。高校生の妊娠について、数値を見た瞬間に、妊娠した生徒数が「0」でないことにとても驚いた。新たな命を育むということを軽く考えているかなと感じた。しかし、今回のように性に対する教育の場が設けられると一人ひとりが真摯に考え、行動することができるのかなと思った。そして、最後に、いのちを生み出す体に変化≠いのちを育てる力がついた、という訳ではない、しっかりとお互い考えて、経済的な面であったり様々な面から考慮した上で新たな生命を作るべきだなと感じた。

<4組男子>

◇ 思春期についてはこれまでも何度か講話でお聞きしていたけれど、その中でも今回の講話はとても詳しく話してくださったので、とても勉強になりました。今回の講話で強調されていたのは“育ててもらう存在”から“いのちを育む存在”への移行期を今過ごしているということだと感じました。思春期を過ぎたら、自分はもう大人。その思春期という時期にもう入っているのだと実感するとともに、大人になるまでの時間がそれほどないということに焦りを感じました。自分はもう大人になる準備ができているのか、そう考えると、準備をする必要があることを実感しました。今回の講話で若年妊娠についてお聞きした時、若年で妊娠する人の多さに驚きました。それとともに、妊娠中絶をする人もたくさんいるということに胸が苦しくなりました。本来ならこの地に存在することができたかもしれないのに人工的に命を絶たれるなんて、それほど悲しい手術はありません。だからこそ、私は絶対そのような悲しい行為をしないように相手にNOと言う勇気をしっかり持とうと学びました。生命が誕生するということを心から幸せだと思える人生をつくっていきたいと思いました。

<5組女子>

◇ 私たちの体は、だんだんと大人の体へと近づいてきており、育ててもらう存在からいのちを育む存在へと変わっていくことがわかりました。そのためには、たくさんの準備が必要で自覚と責任を持って、行動しなければならないと思いました。また、赤ちゃんを授かるにあたって、お互いの意志を話し合ったり、相手の立場になって考え、行動したりとコミュニケーション能力や、決断力が大切になってくると考えました。それらの力は、これからの将来にとっても大切なものなので、意識して、行動したいと思います。そして、精神的にも大人へ近づけるようにしたいです。出産後の生活では、パートナーの支援がとても大切になってきて、協力し合いながら、育児の時間を築き上げていくことがわかりました。これは、共同作業になってくると思うので、2人の力が試される時だと思います。だからこそ、相手を思いやりながら、生活していくことが大切だと感じました。最後に、私は社会人の一員としてより健康的に過ごせるように、1人で悩みをかかえこまずに生きていきたいです。

<6組女子>

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

夏休み前の最後の登校日であるこの日に、1年次のSS総合探究Ⅰの授業として、「ラボラトリー・バトル」を行いました。「ラボラトリー・バトル」とは「ビブリオ・バトル」と同じように、自分が興味を持った「ラボラトリー(ここでは大学の研究室)」を紹介し合うものです。各自が下調べをしておいた研究室について、1時間目にプレゼンテーション資料を作成し、2校時目はグループごとに発表して代表を決め、3校時には各グループの代表がクラス全体に発表し、クラスの優勝者を決定しました。それぞれ面白い研究・研究室を見つけてきており、発表にも工夫が見られたので、大変盛り上がりました。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

8月3日(月)~5日(水)の3日間、探究活動の一環で、地域フィールドワークを行いました。今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、2年次のみならず全ての年次において、未来創造プロジェクトの大幅な計画変更を余儀なくされました。そのような中でも、2年次生にとって、グループ毎の探究活動を集中して実施できる期間として、地域フィールドワークを設けました。

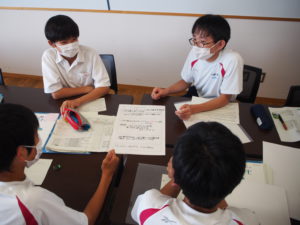

まずはゼミ毎の研究計画書発表会を行いました。グループ毎に設定したリサーチクエスチョンに対する仮説や実験・調査方法をプレゼンし、質疑応答を通して、課題の再発見をしました。もう一度、実験・調査方法を再検証し、いよいよ本格的に探究活動を開始しました。今年度は、新型コロナウイルスの影響により、直接のインタビューや施設訪問を実施することが困難な状況ですが、研究グループによっては、メールによるインタビューなどを計画するなど可能な方法を探究し、実践に繋げているようです。

また、山形大学「ヤマガタ 夢☆未来Girlsプロジェクト」のご協力を得て、今年度は大学院生4名の方がティーチングアシスタント(TA)として本校2年次生の7つのリサーチクエスチョンを支援していただくことになりました。8月3日に来校していただき、顔合わせを行い、リサーチクエスチョンと当面の方向性について助言を頂きました。そして、TAと研究グループを繋ぐSNSの登録を済ませると、対象の2年次生たちは、これから始まる日常的な探究活動に益々意欲を燃やしている様子でした。

当面は、10月14日(水)に予定している未来創造プロジェクト中間発表会(今年度の一般公開はなし)に向けて、調査・研究を行っていきます。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校