8月3日、山形工業高校において、県内の高校生による「やまがたAI部」発足の記者会見が行われました。これは、河北町にある金型メーカーの株式会社「IBUKI」(代表:松本晋一(しんかず)氏)が、県内の企業や経済団体、大学等と連携し、県内の高校生を対象にAI教育を推進しようとするものです。

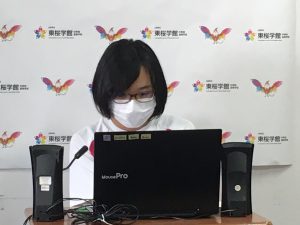

本校からも、高校1年次生7名がこのプロジェクトに取り組むことになっており、そのうちの3名が、オンラインで記者会見に参加し、活動に対する期待や抱負を述べました。

参加する高校生の皆さんには、これからの時代に求められる「データ×AI」について学ぶ貴重な機会として、多くのことを吸収してくれるよう期待したいと思います。

東桜学館では、今後とも、SSH事業等を通じてデータサイエンスの取組を充実させ、イノベーションに挑戦して様々な課題を解決し、地域社会や国際社会の発展に貢献するとともに、自己実現しようとするマインドを育成していきたいと考えています。

県内11校による”やまがたAI部”立ち上げ(「IBUKI」のWebページ)

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

7月7日、河北町の金型メーカー「株式会社IBUKI」、AI関連会社「株式会社LIGHTz」、起業支援等を行う「株式会社O2」等4つの会社を経営する松本晋一(しんかず)様から高校1年次生対象にご講演いただきました。

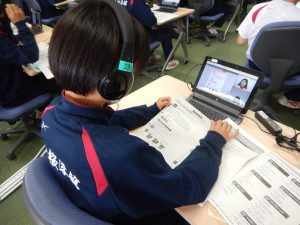

ご講演では、職人の技をAIによりデータ化する等のものづくりの分野での取組みや、データ分析によるスポーツ分野でのAIの活用についてお話いただきました。また、ゲストスピーカーとして、フェンシング日本代表をデータ分析で力強く支えておられるスポーツアナリストの太田奈々海様からも、スポーツデータ分析の貴重なお話を伺う機会もありました。

生徒、職員はお話を拝聴し、多方面で活用が進むAI技術とデータサイエンスについて理解を深めました。

松本様からは、専門的なお話に加え、これまでの生い立ちや起業までの経緯、家族の大切さ、人としての生き方在り方等についても、大変示唆に富む、また心に響くお話を頂戴しました。

講演後の質疑応答では、生徒からの素朴な疑問に丁寧にご回答いただきました。松本様、太田様、大変お忙しい中のご講演をありがとうございました。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

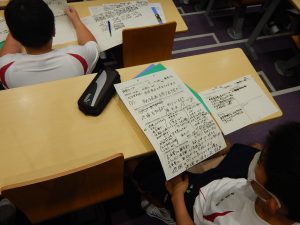

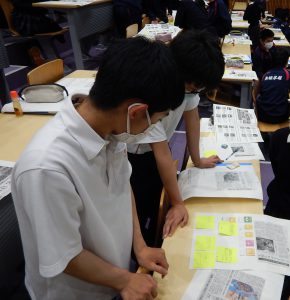

5月下旬から6月上旬に、各学年で「未来創造プロジェクト」のガイダンスが行われました。「未来創造プロジェクト」とは、主体的に課題を見出し、多様な他者と協働して課題を解決する能力や態度の育成、自己の生き方や社会参画の在り方を考える能力の育成を目標として、中学・高校の6年間の学館生活を通して実践される課題探究学習です。

今後、2月10日(水)に予定されている「成果発表会」に向けて、各学年での取り組みが本格化していきます。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

演題 『QOLの向上を目指す「食育」』

講師 山形大学 地域教育文化学部

教授 大森 桂氏

◆ 日時 令和2年1月28日(火)午後12時30分~14時30分

◆ 会場 山形県立東桜学館中学校・高等学校 中央棟 大講義室

◆ 対象 高等学校1年次生

◆ 概要

1 健康の3つの要素

2 食事の3つの役割

3 食育元年2005年6月成立

4 フードリテラシーについて考えてみよう

◆ 生徒感想

◇本日の講義では、「フードリテラシー」という言葉を初めて聞いた。食生活の周辺事情を含めてあらゆる点で正しい情報を取捨選択し、適切に情報を運用するというものである。食事の重要性は授業だけでなく様々な場面で学び、体感してきた。しかし、そのような中で、食の安心安全についての教育、食事マナー、食品ロス、環境保全活動、食文化の伝承などの「フードリテラシー」に関する様々な点でまだ学びが不十分であるので、学んでいきたいと思った。また、これまで小・中・高校で農業体験や調理体験をしてきたことも食育の中の一部として捉えてきておらず、考え方を改めることができた。「フードリテラシー」の中でも、食事マナーや食品ロスなど、自ら取り組みやすい課題もあるので、自分は勿論、周囲も巻き込んで行動に移すということが非常に大事だと思った。栄養バランスが乱れがちなので、気をつけていきたいです。(1組)

◇私は、今回の話を聞いて、食事は栄養を摂るだけのためにするものではないことを知りました。精神的な安らぎや人とのつながりという役割があることを知り、今まであまり意識していなかったが、食事を通してコミュニケーションを取っているなと思いました。また、私は食生活に求めるQOLをみんなで向上させていって、自分が意識していないところも重視している人がいて驚きました。私も添加物や手作りにこだわるようにしたいと思いました。食事を選ぶときには、健康のことを考えて選んで食べていきたいです。また、今の時代、様々な情報があるので、適切な食生活を心がけていきたいです。家庭科の授業を通して、フードリテラシーを身に付けていきたいと思いました。食事は一生していく行為なので、自分の食生活がどのようにリテラシーに関わっているのか考えたいです。(2組)

◇健康の三要素は、休養・栄養・運動であり、その中の食について考えてみると、食事には3つの役割がある。だから、食事をとるときは、役割を意識してバランスを考えていく必要があると思った。基本的な箸の使い方から食の意味まで幅広く知ることができた。食について、自給率や食べ残し、マナーなどの問題から「食育」の法律ができたということを初めて知り印象に残った。近年、コンビニの食品など調理をしなくても食べられる時代になってきているので、調理することを含めた食育が必要なのではないかと思った。自分で作り、実践し、食べるという過程を大切にしていくべきだと思う。中学校のときも食育について考えることもあったため、大人になってからも自分で実践したり、献立を考えて健康的な食生活を送れるようにしたい。精神面、栄養面だけでなく、社会面でも地域の料理(いも煮など)を自分一人でも作れるような大人になりたいと思う。自分に合った健康的な食生活を意識してQOLを高めた生活を送りたい。(3組)

◇今回の講義を聞いて、改めて食事の大切さを学んだ。私はSS保健で「食育」について調べ学習をしたが、「食育」という言葉が明治頃から使われていることは知らなかった。昔から「食育」について考えられているのだと思った。将来、教育関係の仕事に就こうと思っているので、教育関係者の責務として出てきた「食育を積極的に推進する」というのを見て、どういうことを具体的にしていかないといけないのか疑問を持った。なかなか教員と生徒が「食」の面で関わることは難しいだろう。そう思うと、中学時代まであった給食の時間というのは唯一「食」の面で生徒と教員が関われる時間だと思う。「食事」は健康の要素の1つであるため、健康に生活していくためには雑な扱いができないものであるため、三食きちんと食事をとり、食事バランスの偏りがないようにしていかなければならない。(4組)

◇フードリテラシーという概念は、初めて知ったが、聞いたら至極当然のように思われることだった。だが、食生活において、当たり前だとは思っていても実践できていないことが多いということを実感した。こういう風に意識として学んではいても実際に実践されていないから、実践のための環境整備が求められているのだろうと思った。また、個人の力だけではどうしようもない部分は周囲の人とも一緒になって、食事に対する取り組みをしていくことも必要だと感じた。また、小学生やそれ以前には地元の食文化などに触れられるような行事もあったが、最近は全然ない為、そういう経験がもっとできていたらと思う。(5組)

◇今回の食育についての講座では、健康について、食事の大切さについて学んだ。食事には様々な役割があり、その一つの社会・文化的側面では、人とのつながりだけでなく、そこから文化の伝承にまでつながっていくことに驚いた。家族や友達間での会話や情報交換を通し食文化・伝統を伝えていくことが出来ると知り、身近に感じた。他にも食事は人の身体に大きく関わっており、朝食は改めて重要なことだと感じた。また、フードリテラシーという言葉は初めて知った。食べ物に関する情報を主体的に読み解き、判断し、活用する能力のことをフードリテラシーといい、それを知ることによって自分自身だけでなく日本全体が健康になり、社会的な生活にも影響を及ぼすということを知ることができた。食育は身体の健康だけでなく、文化の伝承・環境にも関係していることが学べ、とても勉強になった。個人的に教育について興味があるので、今回の講義はとてもいい経験だった。(6組)

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

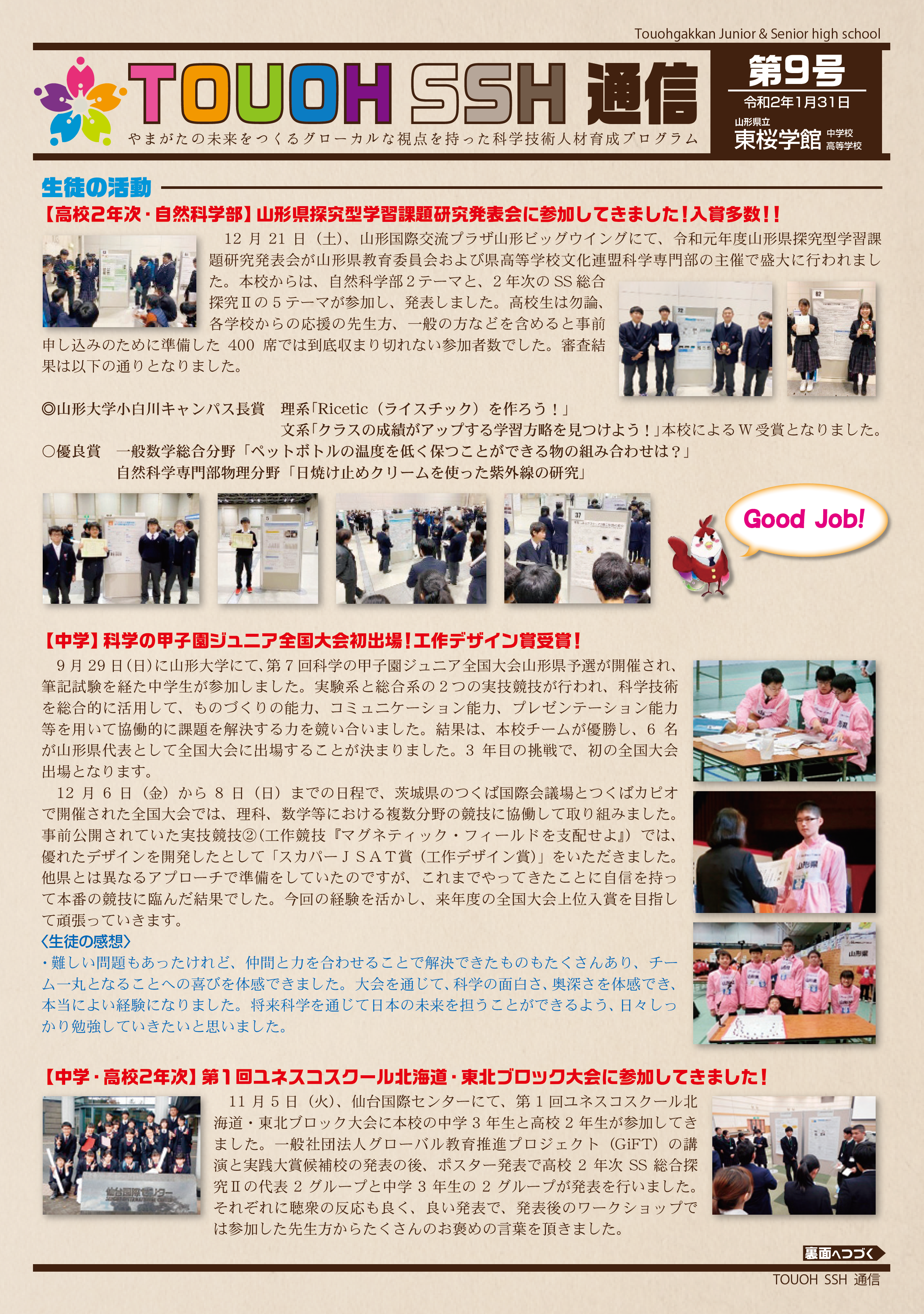

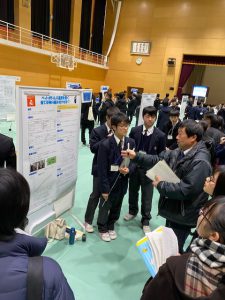

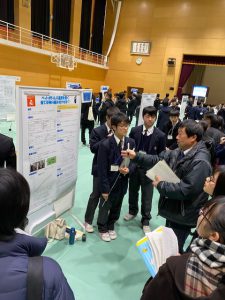

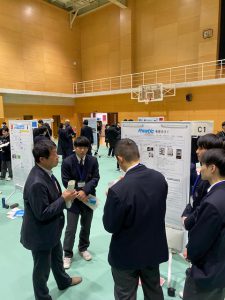

令和2年1月24日(金)~25日(土)に、東北地区サイエンスコミュニティ研究校発表会を本校北アリーナを会場に開催しました。東北地区より19校250名ほどの高校生、11名の指導助言者および東北地区各県教育委員会の皆さま、そして多数の一般の方々に参加していただき、盛大な発表会になりました。また本校開催ということで、本校生徒の飛び入り参加もいて、自分たちの探究活動に参考にしようと熱心に参加していました。

1日目は、各校代表による口頭発表、翌日のポスター発表のアピールタイムを行いました。

2日目は、参加者全員によるポスター発表を行いました。発表者は、実物を展示したり、模型を持参したりするなど、工夫を凝らして、自分たちの研究内容を広く伝えていました。

指導助言を頂いた先生方、2日間、本当にありがとうございました。また参加校の皆さん、遠路遥々この東根の地までお越しいただき、ありがとうございました。この発表会は、来年度は岩手県で開催される予定です。今後は、お互いに益々研究を深化させ、次は全国の舞台で再会しましょう。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

1月15日(水)に村山市立葉山中学校を会場にして、北村山地区中学校英語暗唱大会が行われました。本校からは1年生の星川心花さん、2年生の吉泉花音さん、清水紘輔さんの3名が参加し、3名とも、堂々と発表してくれました。結果は、2年生の部で清水紘輔さんが優勝、吉泉花音さんが第2位に入賞しました。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

1月24日(金)、25日(土)に本校を会場として開催されるプログラムを以下よりダウンロードできます。恐れ入りますが、当日参加される参加校の皆さんは、事前に各自でダウンロードをお願いします。当日は一覧等の掲示はしますが、配付はいたしません。

プログラム(東北地区サイエンスコミュニティ研究校発表会)

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校