2日目となる今日から本格的なアクティビティーが開始しました。午前中は秘境ナーラの滝へトレッキング、午後はシュノーケリングを行いました。陸と海で沖縄の自然に触れることができました。西表の汽水域の植物、地質、海洋について自分の目で見て、深く学ぶことができました。明日はシュノーケリングとシーカヤックの予定です。

|

|

|

| さあ、出発だ!! |

マングローブ観察中 |

秘境ナーラの滝を目指して |

|

|

|

| 秘境ナーラの滝到着 |

滝つぼで研修中 |

滝つぼで特訓中 |

|

|

|

| シュノーケリング開始 |

魚たち |

人間たち |

[生徒の感想から]

午前中は滝を見にトレッキングをした。道が細いうえに前日の雨で滑りやすくなっていたため、歩くのがとても大変だった。滝では、みんなで泳いで涼むことができ、私個人としては久々に泳ぐのが楽しかった。途中で見かけたマングローブ林の話なども興味深かった。明日からの活動も精一杯頑張りたい。(Dさん)

今日はトレッキングと川でのアクティビティー・シュノーケリングをしました。普段は入ったこともないような森の中を歩いた。海のところに着いたときには、すごく疲れていたけど、それ以上に達成感がありました。シュノーケリングでは西表の海のきれいさに感動し、沖縄の魚たちやサンゴなど、沖縄特有の自然に山形との違いをはっきりと感じました。(Eさん)

今日はシュノーケリングでのサンゴ礁の景色が印象的でした。船の上から海面が見えていて、浅いのか深いのかわからず、まるで目の錯覚を起こしているようで幻想的でした。(F君)

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

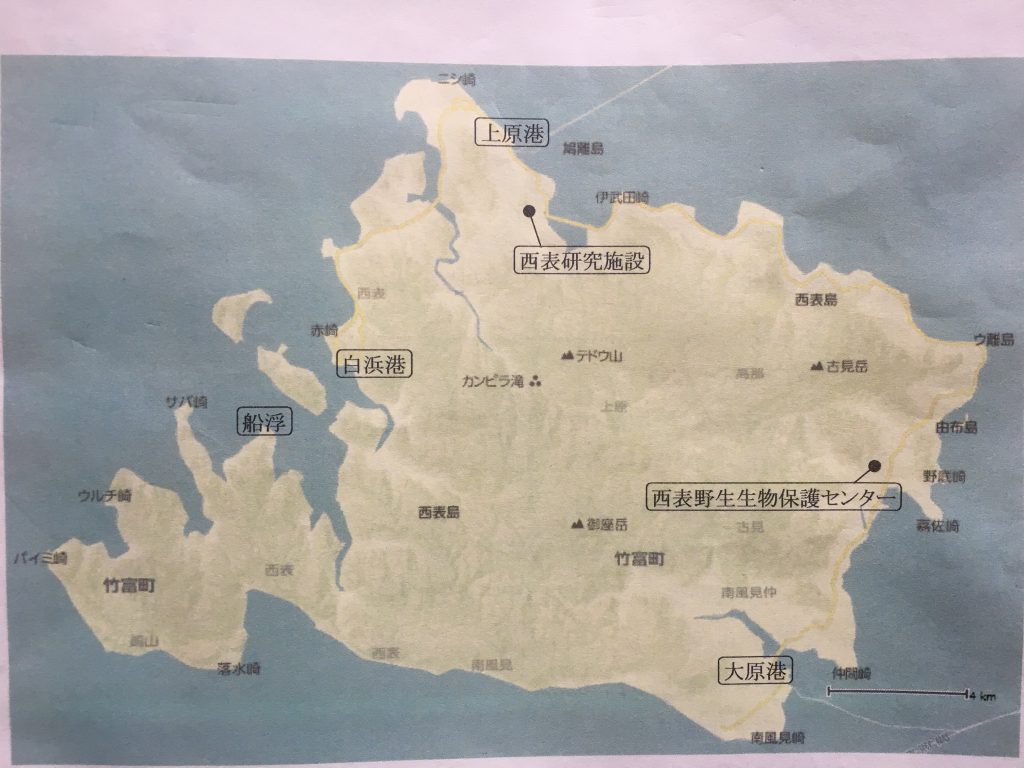

8月4日(日)から8日(木)の5日間、SSH事業として、西表島を中心にフィールドワークを実施します。

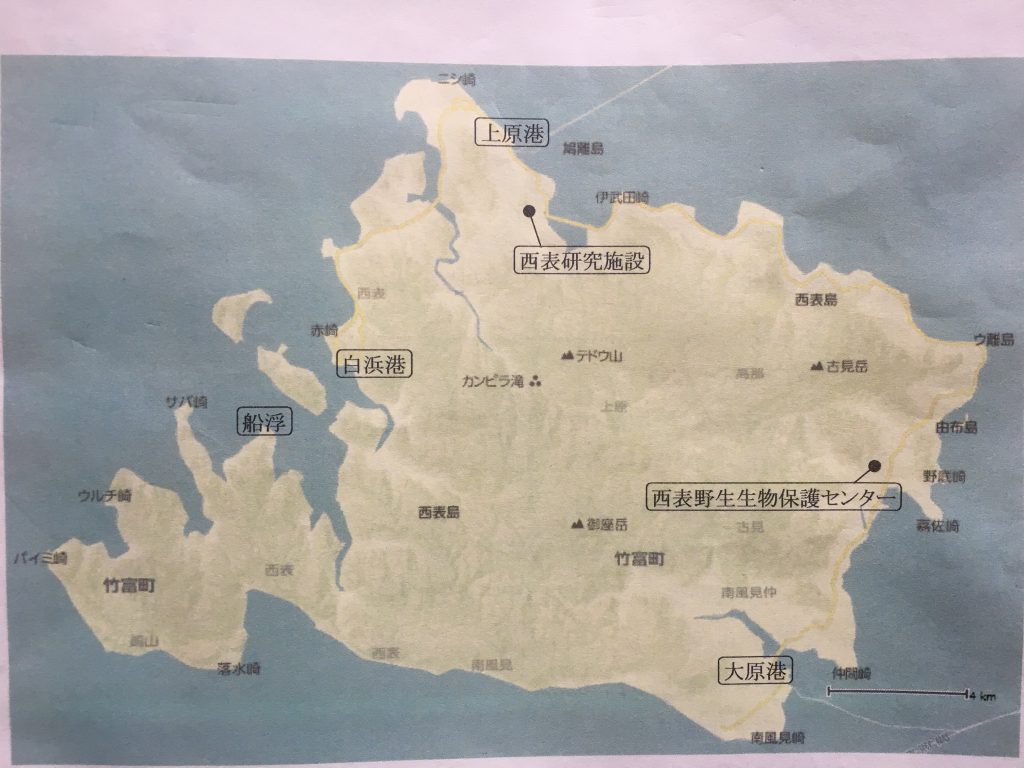

1日目の今日は山形空港(7:50発)→羽田空港→石垣空港→西表島船浮(18:00着)という直線距離にして2,200kmの大移動でした。予定通り全員が無事に宿泊先に到着しました。インストラクターであるふなうき荘の池田さんとのミーティングで、明日から始まる本格的なアクティビティーへの期待が高まってきています。

|

|

|

| 山形空港出発式 |

石垣島 離島桟橋 |

西表島 白浜港から船浮港へ |

|

|

|

| 船浮港着 |

宿泊先 ふなうき荘 |

ミーティング |

[生徒の感想から]

今日は移動のみで、特に目立った行動はなかった。明日からメインのイベントとなるシュノーケリングや、トレッキングが行われ、楽しみだ。まずは安全第一で行動できるようにしたい。(A君)

スマホが使えなくなったが、スマホ無しの日常とは違う生活を楽しみ、たくさん学ぶ!!山形との気候や生物、環境などの違いを感じる。自分の限界を決めないで、全ての活動を全力以上で取り組む。(Bさん)

今日はほとんど移動でした。移動中に通った森や山はとても自然を感じさせられる環境でした。お兄さん(池田卓さん)の話を聞いて、まず何事にも楽しむことが大切で、何かが将来につながるから、一生懸命取り組むことが大事だということを知りました。明日には滝に行ったり、シュノーケリングに取り組みます。雨が降っても嫌がらずに積極的に体験したいです。(Cさん)

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

8月4日、おいしい山形空港から高校1年生11名、中学3年生5名が沖縄フィールドワークのため、沖縄県西表島へ向けて元気に出発しました。

スーパーサイエンスハイスクール(SSH)事業の一環として行っている4泊5日のこの研修には、山形県とは異なる亜熱帯気候下の自然のもと、西表島の植生や地質の観察を行うフィールドワークがふんだんに盛り込まれています。

シューノケリングしながらサンゴ等を観察したり、カヤックを操作しながらマングローブを観察するなど、様々な経験を積む中で探究する力を養い、多くのことを吸収してきてほしいものです。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

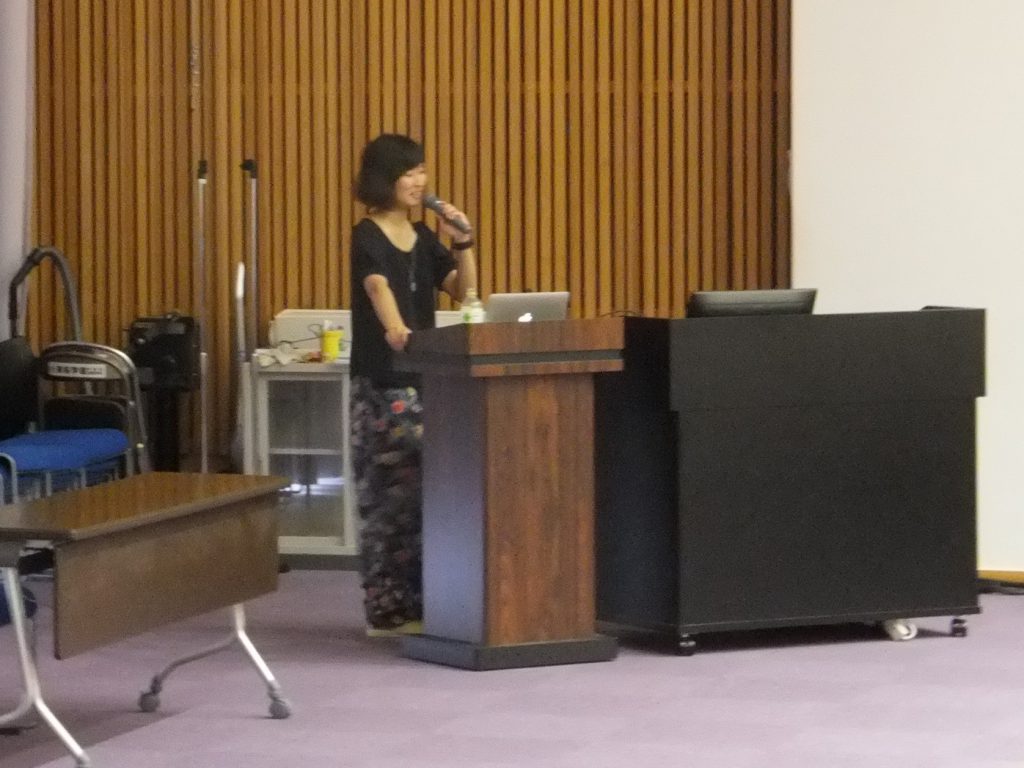

7月23日(火)に高校1年次国際理解講演会が実施されました。講師に国立極地研究所 田邊優貴子氏をお迎えし、「誰も知らない世界への知的好奇心と挑戦」の演題でご講演いただきました。

南極の湖沼の生態系など研究分野や、南極地域観測隊での実体験、南極・北極の動物などのお話をしていただきました。南極の湖の生態系が南極の岸からの距離で変わっていき、進化の様子を垣間見ることができる小宇宙であるなど、興味深いお話でした。

また、研究者になるまでの歩み、研究者としてやっていくための価値観などは、これから進路を決めていく生徒には心に届くお話でした。

[生徒の感想から]

今回の講義を聞いて、地球温暖化について、私たちの生命について考えさせられた。田邊さんが1年半を南極で過ごしたと聞き信じられないと思った。一緒に暮らしている人は外国人でたいてい英語で話しているとおっしゃっていたので、英語は大事なんだなと感じた。私が想像していた南極は氷だけの世界だったが、実際は陸もあるし、動物もたくさんいることに驚いた。特にコウテイペンギンが印象に残っていて、生態系が面白かった。北極にも、たくさんの植物や動物がいて、過酷な環境でも強く生きていてすごいと感じた。田邊さんがアザラシのミイラの写真を見せてくれて、命について話してくれたとき、自分の命について、私も考えてみた。アザラシの肉が分解されて、コケが生まれたみたいに、私も私の命を次の命につなげられる存在になりたいと強く思った。また、田邊さんは地球温暖化についてもおっしゃっていた。氷の解けるスピードやその解けた氷がもう戻ることがないと考えると、とても危機感を抱いた。地球温暖化の影響で失われてしまうものがたくさんあることを知った。

南極についての講演は、今までの「南極」というイメージを塗り替え、「さみしい場所」から「豊かな場所」、「壮大な場所」というイメージに代わりました。豊かといっても自然が多いだとかそういうものではなく、様々な可能性を秘め、知的好奇心に刺激を与えるという意味で豊かだと感じました。大陸に陸上生物がほぼいないと限りなく純粋な地球という感じがして、好奇心がくすぐられました。また、湖の性質や生態系がそれぞれ異なることを「星のようなもの」と表現していることにロマンを感じました。1つの大陸で、これほどまでに可能性や神秘的なものに触れることができる田邊先生をうらやましく思いました。先生自身も学生時代から海外に行くことが多かったりと、チャレンジ精神旺盛な方だと思いました。自然を体で感じることで、講演の中心でもあった「生命と死」にまで発展することができることに驚きました。私も先生のような好奇心と探究心をもって、物事に接していけたらいいと思いました。

今回の講演は様々な視点から考えさせられることが多かった。北極・南極に合計15回ほど行くことは中々経験できることでもなく、その方の話を聞けてとても良かった。北極や南極は協力しなければ生きられないと思う。そう思って南極や北極での世界各国の人々との交流は凄く大切なことだし、中々できないことだと思った。そう考えるとコミュニケーション力はこういう部分でも必要になってくると感じた。また、今回の講師の田邊さんの話を聞いて最も思ったのが様々な景色を見ることの大切さだ。何かをやりたいという思いは何かきっかけにして始まるものだと思っている。そのきっかけは沢山あった方がもちろん良いだろう(個人的にはそう思っている)。今、この東桜学館で学んでいることは、その基礎というか、そのためのことを学んでいるのかと私は改めて感じた。今の私にはやりたいことが明確に見えていない。それを深く深く考えてみると基礎がしっかりしていないからではないかとふと思った。今できる勉強を精一杯やって今の私には見えない景色をいっぱい見ればいいと思う。その経験は絶対に何かしら自分の身のためになっていると思うから。また、その体験の際には、今日講話でおっしゃっていた「実際に見て触って考えて」を繰り返すことを大事にしていきたいと感じた。私が今やりたいことが明確に決まっていないことは「世の中に役立つこと」という概念にとらわれていることもあるのかもしれない。だからこそ自分のやりたいことに素直になるということも大切になると思った。そして、英語、コミュニケーション能力は今が一番つけられる力だと思うので今を大切にしていきたい。周りと比べず、急がず、自分のペースで様々なことに好奇心、探究心をもって生活していきたい。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

高校1年生が、情報の授業で取り組んでいる内容について、東根小学校の子どもたちといっしょに学びました。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

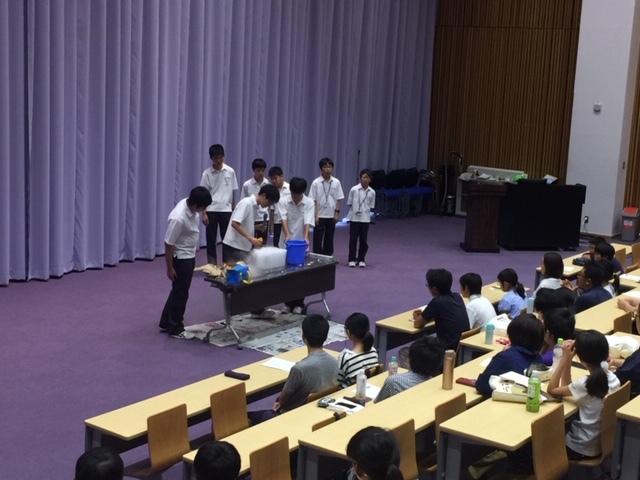

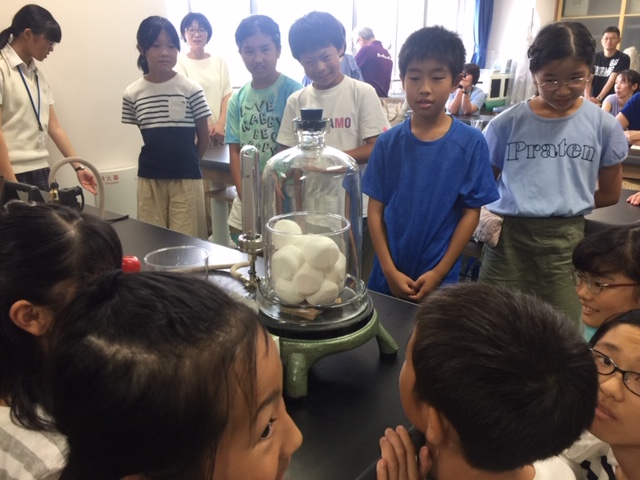

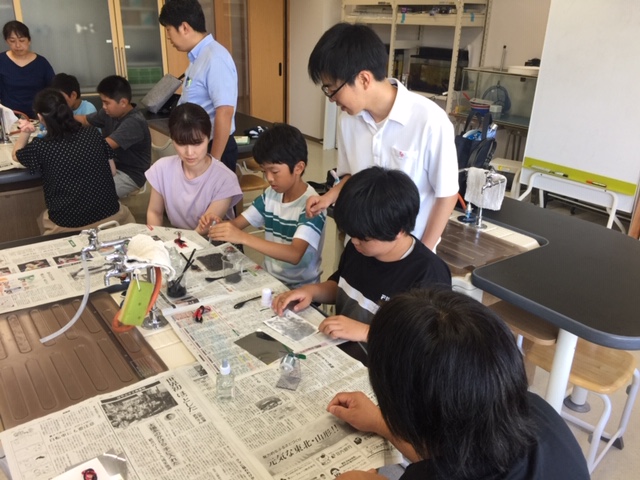

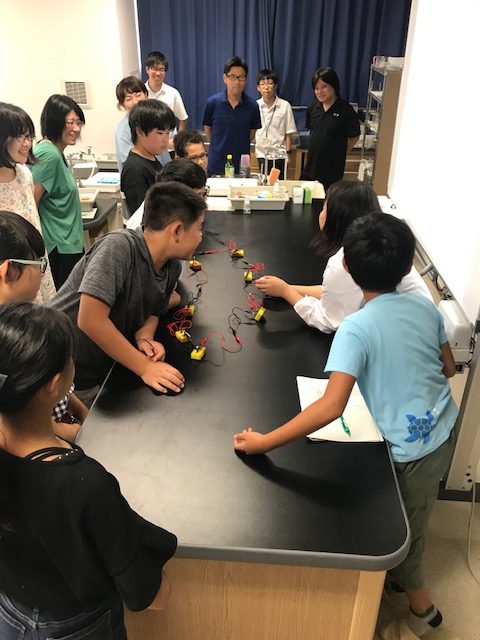

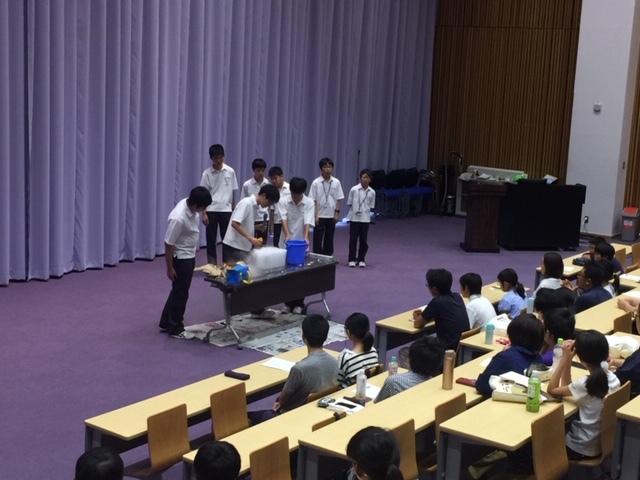

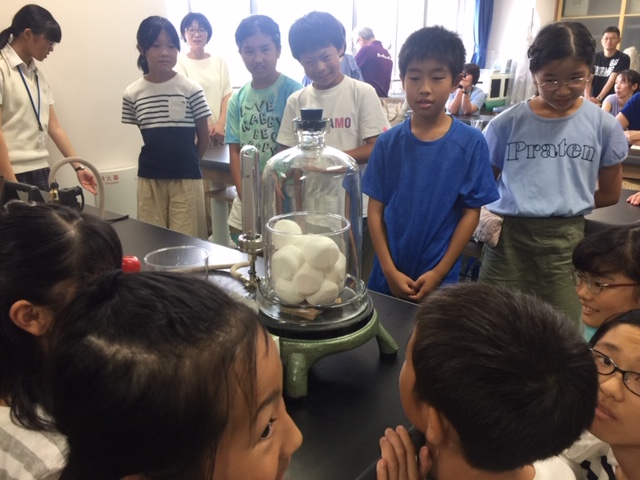

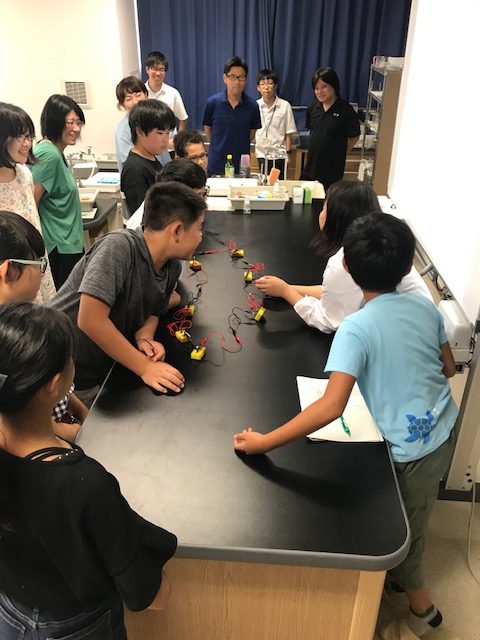

令和元年7月27日(土)本校において、地域の小中学生を対象とした親子実験教室である第3回東桜サイエンスラボを行いました。例年通り4コースに分かれて実施しました。

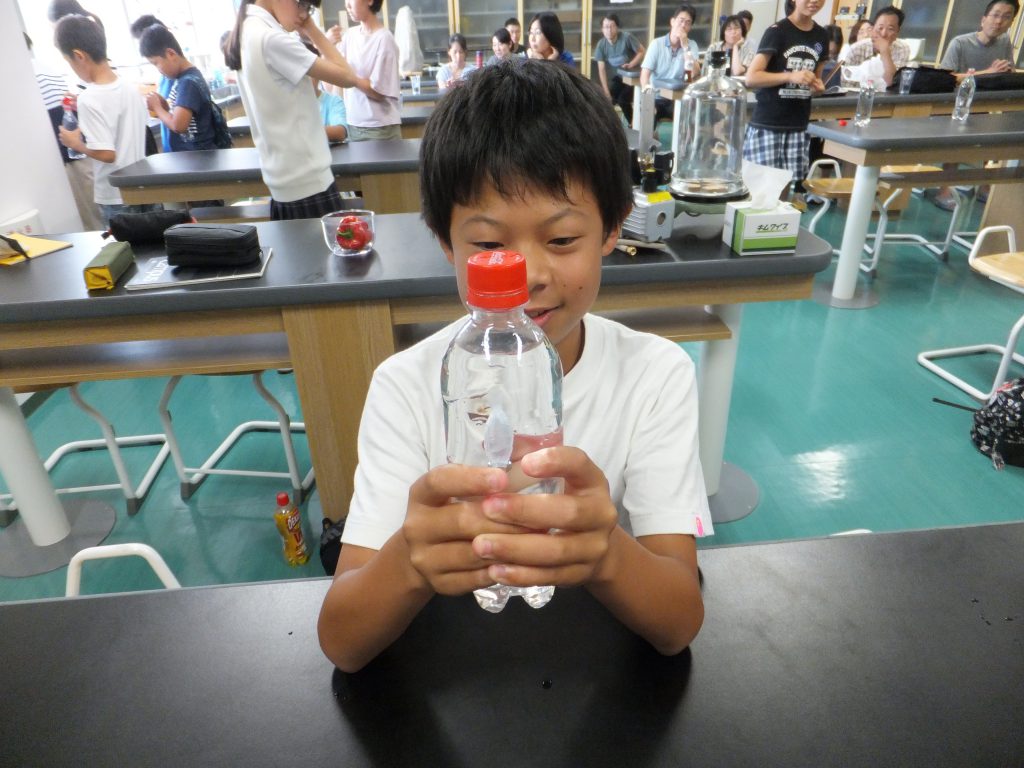

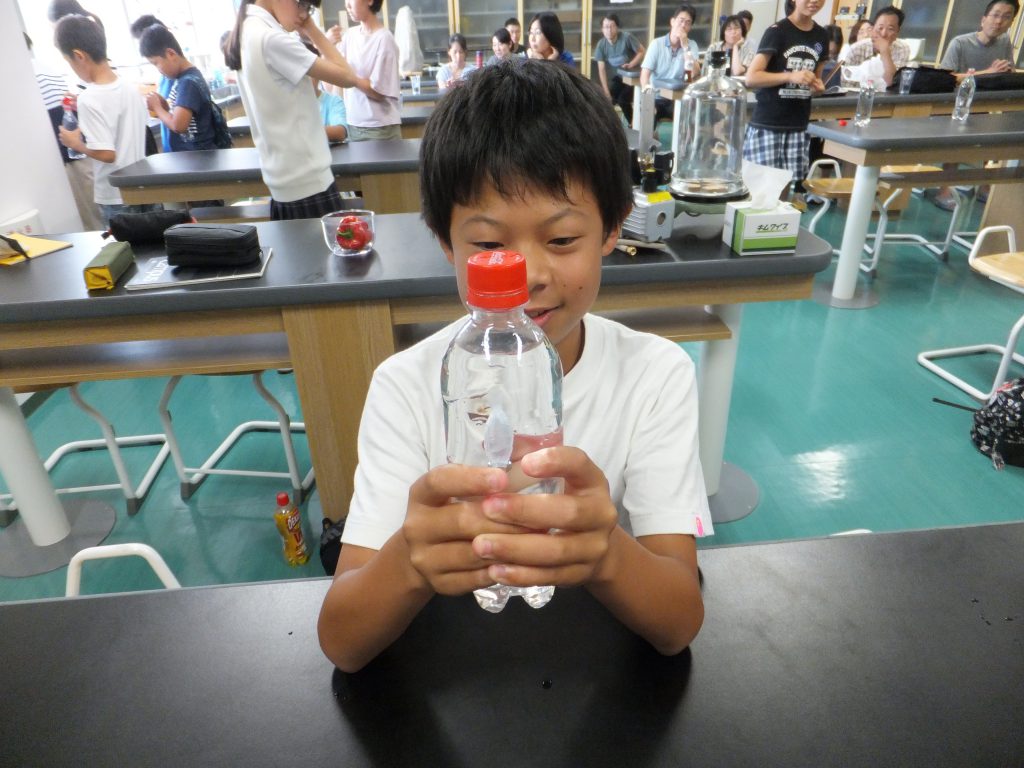

コース1…気圧・水圧を感じよう!(物理:真空中の食べ物の姿は?などの真空実験と浮沈子作り)

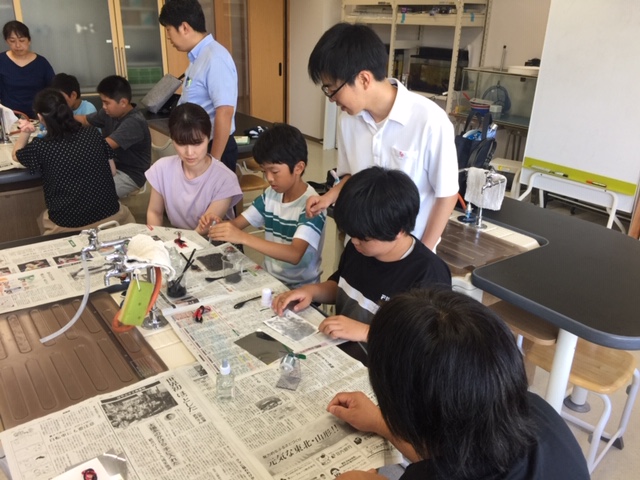

コース2…身近なもので発電しよう!(化学:身の回りにある物を用いた簡単な電池作りと様々な反応)

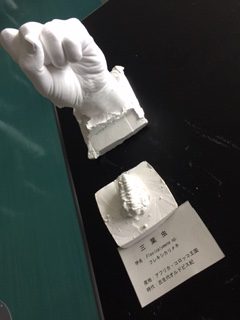

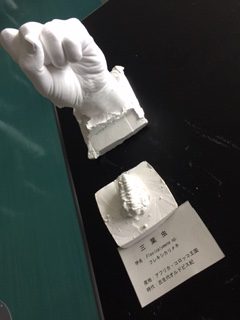

コース3…化石レプリカを作ろう!(地学:化石標本から型を取り、本物そっくりな化石レプリカを作り)

コース4…水棲昆虫を観察しよう!(生物:生き物採集後、種類や数を調べることで川の性質を判定)

当日はおよそ50組100名ほどの小学生とその家族の方が参加して下さいました。本校中学、高校の自然科学部員などもティーチングアシスタント(TA)として参加し、地域の方々と触れ合いました。

自然科学部によるオープニングです!ドライアイスを使って、シャボン膜を膨らませます!

マシュマロおばけに大興奮! 浮沈子完成!

TA大活躍! 手作り電池完成!

化石レプリカ作り! 色付けもします!手も?

白水川にて採集! 実験室に戻って調査!

【参加者の声】

・お土産に浮沈子を考えて作り、どうしてなったのか自分で考えてみることがとても楽しかったです。(物理)

・内容もいろいろなことをして、多くのことを知れてよかった。(化学)

・むずかしくてサメの歯が割れてしまった。今回は失敗したけど、次やれる機会があれば失敗しないでがんばりたい。(地学)

・ヒゲナガカワトビケラがたくさんいたので、何でトビケラがたくさんいるのか気になりました。(生物)

・実際に手を使ってたくさん実験できたので、子供はとても楽しかったようです。学生さんが丁寧に説明してくれて分かりやすかったです。(保護者)

【TA生徒の声】

・スライド作りや真空実験を使って様々な物を真空にするなど準備が大変でしたけど、子ども達の笑顔を見れて達成感を感じた。(高校生)

・楽しんでもらうために考えて作業の説明などを行うのは大変難しいが、達成感・充実感があり、とても良い経験になったと感じた。(高校生)

・人に教えることがあまり得意ではないが、反応が成功したとき、喜んでくれてとてもうれしかった。(高校生)

・これまであまり人と話さなかったけど、参加者の人と交流してみて、もっと人と接したいと思った。(中学生)

・参加者の人たちやTAと協力してできたので楽しかった。積極的に関わり、教えることができた。(中学生)

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

中学校第2学年99名は、「山形の自然体験を通した豊かな人間性」と「よりよい人間関係」を育むことを主な目標に、7月9日・10日の2日間の日程で東桜キャンプを行いました。

1日目は、山形県立自然博物園(西川町志津)で、10名程度のグループに1名のガイドさんがついてのブナの森探検を行いました。自然の中での色々な発見があったようです。その日は朝日少年自然の家に宿泊し、夕食は野外炊飯、夜は学級での合唱練習を行いました。

2日目は、自然の冒険で汗を流しました。

両日とも天気に恵まれ、充実した活動になりました。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

7月12日金曜日の17時半より、高校1年次生27名が参加して東大金曜講座を視聴しました。今回は東京大学教養学部統合自然科学科教授の大杉美穂先生が「動物の受精・発生の多様性」と題して講義をしてくださいました。冒頭の自己紹介では進路選択に関するお話もあり、また生物の授業で細胞分裂の授業を受けたばかりということもあって、良い学びの機会になったようです。

【生徒の感想からの抜粋(敬称は男女ともにさん)】

核を作る際に自分たちにとって都合が良くなるように、動物ごとに違いがあったりすることが面白かった。人間の体は私たちにとって一番身近なのにも関わらず、まだ解明されていない謎が多いため、人間の体は宇宙のように未知だと感じた。(K. S.さん)

研究も勉強も一つのことを続けるという意志はとても大切だと思った。受精は脊椎動物の中でも哺乳類は特別ということを知った。カエルなどは20~30分で受精卵が一度分裂し、7~8時間では1000以上の細胞に増えるが、哺乳類はとても遅いため、一度目の分裂も時間がかかるということが不思議だった。(M. A.さん)

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

7月9日(火)にフランスからのインターンシップ生2名が本校を訪問し、1年生と英語の授業で交流会を行いました。お二人は、現在、リヨンにあるINSA大学から寒河江の企業に1か月間インターンシップにこられており、その企業さんからの紹介により今回の交流会が実現したものです。

フランスの紹介やインターンシップ生の自己紹介をお聴きしたあと、班ごとに山形や東根のこと、日本の文化について英語で紹介しました。また、いっしょに給食を食べながらさらに交流を深めました。

英語を本格的に学習し始めて数か月の中学1年生にとっては、たいへん貴重な機会をなりました。そして、大切なのは正しい文法にこだわるのではなく、コミュニケーションをとろうとする意欲であることを感じることができたようです。

山形県立 東桜学館 中学校・高等学校