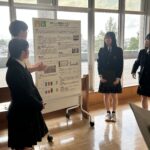

10月16日(水)にSSH校である県立酒田東高校の課題研究中間発表会がありました。本校から発表者7名(ポスター発表2本)の生徒が参加してきました。

酒田東高校では、本校のほかに致道館から2本、酒田南から2本、酒田西から1本の発表があり、また見学者として地元の中学生の参加があるなど、とても活気のある発表会でした。本校生徒にとって外部で発表することは今回が初めてでしたが、大きな声で堂々と発表し、質疑応答にも丁寧に受け答えを行っていました。

本校代表として発表した生徒(全員高校2年次生)

紺野ゼミ「おいしい豆苗をつくる!~光とエチレンが豆苗に与える効果~」吉田舞央さん、高橋みずきさん、伊藤はみ菜さん、鈴木竣大さん

寒河江ゼミ「新庄まつりはなぜ続くのか」芦原章悟さん、鈴木菜々心さん、戸津珀さん

2025-01-15T10:02:58+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

10月18日(金),後期第3回目となる東京大学主催「高校生と大学生のための金曜特別講座」の校内視聴を実施しました。今回は「星の死:超新星爆発」と題し,諏訪 雄大先生(東京大学 教養学部 学際科学科・准教授)がご講演くださいました。中学1年生が5名,2年生が3名,3年生が2名,高校1年次68名が参加し,大講義室で視聴しました。

「中性子が電子を持たないからこそ超新星爆発が起こるという論文が,中性子が発見されてから2年後に出されたことや,マルチメッセンジャー天文学,超新星爆発のシミュレーションの進化など,21世紀の天文学の話がとても興味深く,もっと自分でも調べて理解したいと思いました(高校1年生徒)」や「今日の講義を通して,夢を追いかけ続けることの大切さを改めて感じた。私も生きているうちにベテルギウスの超新星爆発によって起きる変化を見てみたいと思う(中学1年生徒)」など,星の一生とその最後に起こる大爆発の謎と21世紀の新しい天文学に刺激され,新しいものの見方や考え方を知ることができたようです。

次回は10月25日,目黒 公郎先生による「国難災害って何? 歴史から学ぶ巨大災害」を視聴します。奮ってご参加ください。

2025-01-15T10:08:28+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

本校は平成29年度から文部科学省よりスーパーサイエンスハイスクール(SSH)の指定を受け,国際社会で活躍できる科学技術人材の育成を目指し,様々な取組を展開してまいりました。その中で、国際性を育む教育活動を重点の1つとして位置づけており,令和4年度からは株式会社アルクのSherpa事業(シェルパ:Senior High English Reform Project ALC)により,東京学芸大学名誉教授の金谷憲先生をアドバイザーとして,「ディベートを中心に中高6年間の英語教育を行う東桜学館モデル」の開発を行ってきました。準備期間を含めて東桜学館モデルの一期生がこの春卒業したことを受け,これまでのSherpa研修によって開発してきた東桜学館モデルの現在の様子をご覧いただける機会を設けることに致しました。つきましては,下記の通り公開授業と研修会にご参会頂けますよう,ご案内させて頂きます。

7.要項のダウンロードはこちら

2025-01-16T11:40:51+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

10月11日(金),後期第2回目となる東京大学主催「高校生と大学生のための金曜特別講座」の校内視聴を実施しました。今回は「ゲーム理論がおもしろい」と題し,松井彰彦先生(東京大学 経済学部 経済学科・教授)がご講演くださいました。中学1年生が5名,2年生が2名,3年生が3名,高校1年次39名が参加し,大講義室で視聴しました。

「高校までの経済学は, 経済のことを学ぶが, 大学以降の経済では人と人とのつながりを学ぶということが新たにわかり, なるほどと思った(高校1年生徒)」や「ゲーム理論という新しい見方で障害についてとらえることで新しい考え方を多く知ることができた。見方を変えるだけで全く違う考え方があり, 改めて様々なものの見方や学問などは人間の考え方に基づいていることが実感できた(中学3年生徒)」など,ゲーム理論、経済学について新しいものの見方や考え方を知ることができたようです。

次回は10月18日,諏訪 雄大先生(東京大学 教養学部 学際科学科・准教授)「星の死:超新星爆発」を視聴します。奮ってご参加ください。

2025-01-15T10:10:12+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

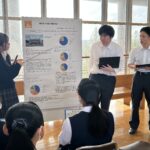

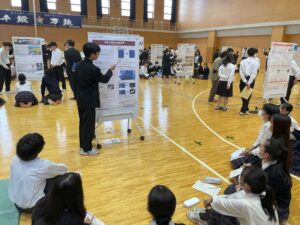

10月9日(水)に、本校の高校2年次生が中心となり「未来創造プロジェクト」中間発表会・生徒交流会・教員交流会を実施しました。この会では、中学校3年生と高校1年次生が高校生2年次生の研究発表を見学し、質疑応答を通してお互いに学びを深め合いました。また、研究アドバイザーとして、山形大学理学部栗山恭直教授や山形県立保健医療大学保健医療学部遠藤恵子教授など多くの先生方にご出席いただき、生徒の皆さんが行った全ての研究に様々なアドバイスを頂きました。さらに、この発表会では、県内から山形東高校・寒河江高校・長井高校・致道館高校・酒田東高校・村山産業高校、県外から岩手県立水沢高校・福島県立ふたば未来学園高等学校より総勢57名もの高校生にご参加いただき、より活発な発表会となりました。そして、発表会終了後、本校生徒19名と他校の生徒の皆さんが小グループを作り、生徒交流会も行いました。ここでは普段の探究活動の取り組み状況や悩みなどを自由に話し合い、お互いに情報の共有化を行いました。さらに本年度は、教員同士の交流会も行い、お互いの学校の探究活動指導について和気あいあいと様々な話ができ、大変有意義な時間となりました。生徒の皆さんには、これらの機会を経験し、今後の成果発表会に向けて更なる深化を期待しています。

開会式

ポスター発表の様子(理系)

ポスター発表の様子(文系)

ポスター発表の様子(他校の皆様)

生徒交流会

2025-02-10T10:05:37+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

10月4日(金),後期第1回目となる東京大学主催「高校生と大学生のための金曜特別講座」の校内視聴を実施しました。今回は「生体をモニタリングする装身型生化学ラボシステム」と題し,高井まどか先生(東京大学 工学部 マテリアル工学科・教授)がご講演くださいました。中学1年生が3名,2年生が2名,3年生が1名(体育祭後も残って参加してくれました),高校1年次12名が参加し,大講義室で視聴しました。

「(無痛針など)このような研究は多くの患者さんのためになると思った。グルコースだけではなく,他のバイオマーカーも測れると,多くの情報を見ることができると思った。私は医師になりたいと考えているので,とても興味深く,ためになるおもしろい講演だった(中学1年生徒)」や「高井先生の実験から課題を次々と見つけ出し,様々な対策を考えるところが強く心に残った(高校1年生徒)」など,ウェアラブル・デバイスの開発を通じ,多くのことを学ぶことができたようです。

次回は10月11日,松井 彰彦先生(東京大学 経済学部 経済学科・教授)の「ゲーム理論がおもしろい」を視聴します。奮ってご参加ください。

2025-01-16T08:30:40+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

2025-01-17T11:40:36+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

高校1年次生が学校設定科目「SS健康科学」の授業の中で、令和6年9月25日、本校大講義室で、講義「認知症の基礎知識とリハビリテーション」を受講しました。

講師は、山形県立保健医療大学作業療法学科長 佐藤寿晃教授です。

講義の内容は、作業療法とは、認知症とは、認知症の症状とは、認知症に対するリハビリテーションについてです。

作業療法の「作業活動」についての写真や、家族が気づく認知症のサインについて、動画を用いて解説していただき、具体的なイメージにつながりました。

佐藤寿晃教授には、9月11日も本校生徒が山形県立保健医療大学体験学習でも大変お世話になりました。お忙しい中、ありがとうございました。

[生徒の感想]

〇認知症はどこか遠い存在、特別な病気であるというイメージがあったので、そうではないと知り驚きました。家族が認知症になった場合、頼れる場所があることや、予防のために運動や食事に気をつかうなど、できることを頭に入れておきたいと思いました。

〇リハビリテーションは、社会復帰・社会参加の手助けをすることで、その中に精神面のリハビリもあると知りました。また、身体の不自由な方へのリハビリで大切なのは、作業療法士などの介護する側が症状を治そうとするのではなく、本人が改善しようというモチベーションを作り出すように支えていくことと知り、大変印象に残りました。

2025-02-04T13:42:31+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

9月 16 日 (月),一般社団法人全国高校英語ディベート連盟 (HEnDA:全国高校生英語ディベート大会を主催する団体)の普及委員会が主催する、第14回全国中学生英語ディベート大会がオンラインで行われ、本校の中学校3年生が参加しました。出場を希望した生徒が夏休み前から高校の英語教員の指導のもと練習を重ね、高校ESS部の生徒との練習試合もしながら一生懸命準備してきました。本番では6名の生徒がメンバーとしてResolved: The Japanese government should prohibit retail stores from operating late at night.(日本政府は小売店の深夜営業を禁止すべきである)という論題のもと、ディベートに臨みました。東京大学に100名が合格する学校やディベーター全員が帰国子女といった全国20校の精鋭ぞろい中、4試合中2勝1敗1引き分けで予選10位の成績を収め、健闘しました。また、Excellent Debater Prizeを半田美咲さんが受賞しました。限られた時間の中、仲間と必要な情報を集めたり、議論を重ねたりするなど、切磋琢磨しながら努力した結果が実を結びました。この大会に参加した生徒たちが、学年の英語を牽引する学習リーダーとして、今後も活躍してくれることを期待しています。

2025-02-10T10:06:25+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

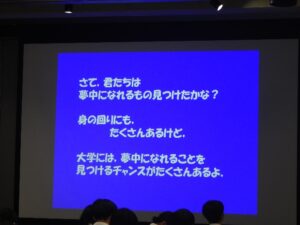

9月6日、中学3年生は仙台市内の2つの大学にキャンパスツアーに参加しました。

宮城教育大学では「ESDと非認知能力」というテーマで特別授業を受講しました。持続可能な社会の創り手を育む上での教育の重要性についてお話がありました。特に先生のお話の中で印象的だったのは、「非認知能力」についてでした。日頃のテストでは測れないけれども、これからの将来を見据えて重要になる能力について理解を深めることができました。最近の学活で学んでいるストレスマネジメントとも関わりがある話で、強く生徒の印象に残りました。

東北大学金属材料研究所では、3つの講義を受講しました。大きなテーマを「結晶」とし、1番目の講義では「大学における物質・材料科学の研究-結晶成長の研究紹介-」、2番目のワークショップは「石」、3番目の講義では「結晶(Crystal)から準結晶(Quasicrystal)」という3つのテーマで講義をうけました。専門的な内容もありましたが、講義してくださる先生が分かりやすく話をして下さったり、芸術や博物館学の視点から生徒とのやりとりを行ったりと、様々な工夫があり、生徒も熱心に講義を聞いていました。最後は、山形県出身の東北大学工学部4年生の学生さんより、大学生活や学習のアドバイスや質疑応答があり、生徒たちも積極的に質問をしていました。大変実りのある1日となりました。

2025-02-10T10:17:47+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校