東北芸術工科大学を会場に、3月3日(土)午後から実施されたデザセンJr.2017。本校から出場した3名(中1)が、準優勝に輝きました。おめでとう!

アーカイブ: SSH関連

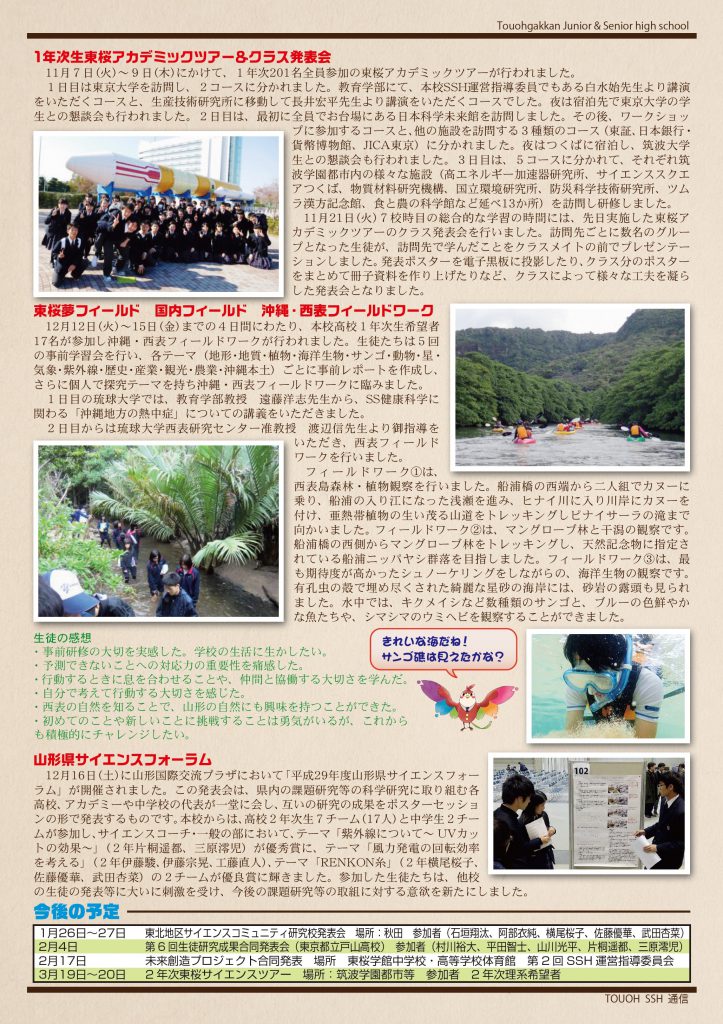

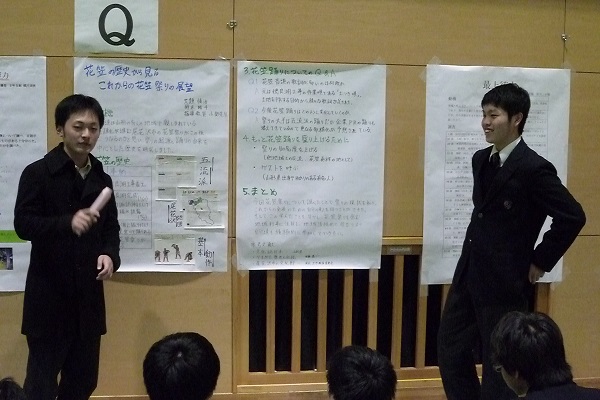

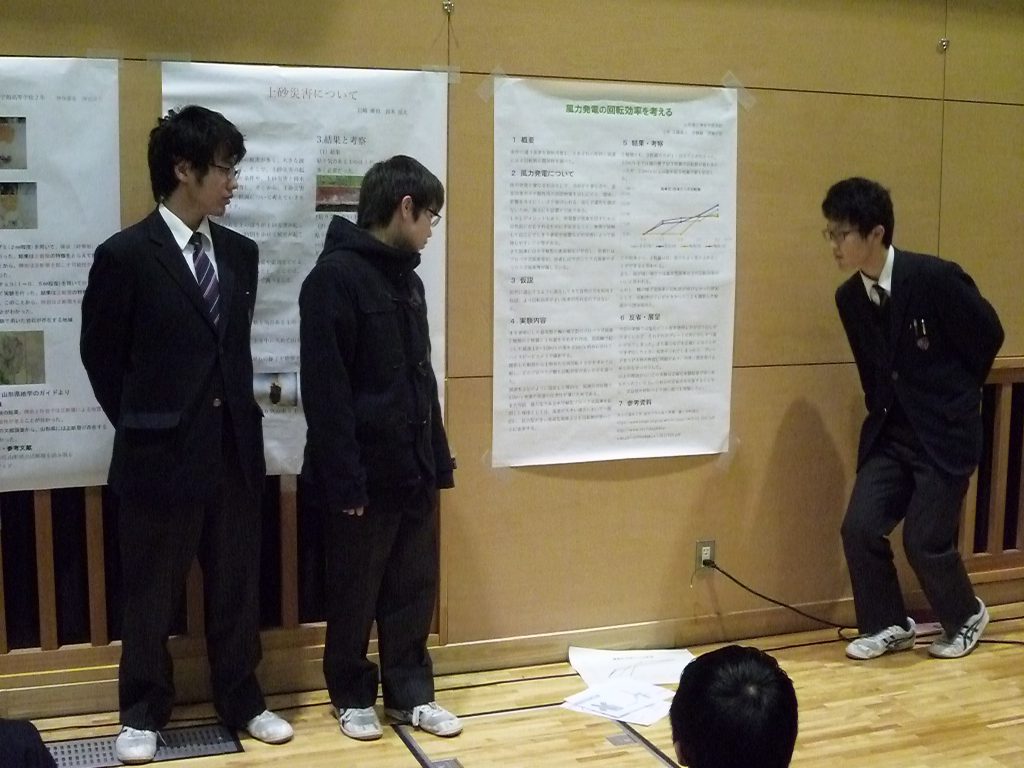

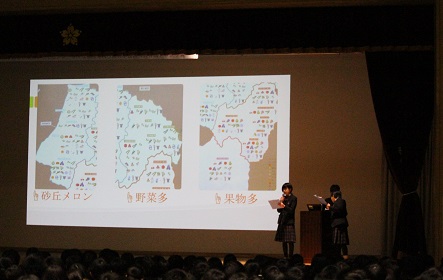

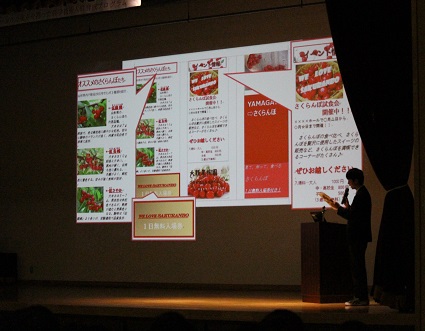

平成30年2月17日(土)に、SSH事業の一環である未来創造プロジェクト「探究活動」の締めくくりとして、中高合同での発表会が開催されました。午前の部は、中学1、2年から6作品(各3作品)、高校2年から5作品が代表として本校体育館ステージ上で発表を行い、午後の部は代表作品を除いた他のすべてのグループが一斉に発表を行いました。中学校はパワーポイント、高校は「SSH生徒研究発表会」にならいポスターセッションという形式をとりました。県産業技術振興機構理事長 結城 章夫先生や東京大学高大接続研究開発センター教授 白 水 始先生をはじめとするSSH運営指導委員の皆様、東北芸術工科大学の先生方、県教育センター並びに外部の中学校・高校からお越しくださった先生方、そして多くの保護者の皆様にご参観いただき、大盛況で幕を閉じました。また、高校1年次生も参観し、来年度の探究に向けて様々なヒントも得られたようです。高校2年次は10月に行われた中間発表会で出た課題や発見を基に、更なる深い探究を行ってきました。発表時は、最後まで意欲をもって取り組んだことが明確にうかがえ、生徒も以前より自信をもって表現できたようです。質疑応答も中間発表より活発でした。疑問や問題から各自が課題を設定し、実験やフィールドワーク等を通したオリジナルの発見で解決策を見出しまとめ・表現するという探究のプロセスを、身をもって体験若しくは理解する一年となりました。

本日(25日)、紀尾井小ホール(東京都千代田区)で実施されたQUEST CUP 2018 「人物ドキュメンタリー」部門の決勝大会において、チームTAKUMI(本校1年)が、見事、「グランプリ」を受賞し、全国制覇を果たしました。おめでとう!!

本校では、総合的な学習の時間の名称を「未来創造プロジェクト」と称しています。

中学校における未来創造プロジェクトは、年間約50時間の定められた時間内で、「やまがた」をキーワードに、自ら課題を見つけ、その課題を解決するために他者との関わりを含め情報収集し、その情報を整理・分析し、パワーポイントでまとめ・発表するという、いわゆる探究型学習です。中学1年生はグループ探究、中学2年生は個人探究とし取り組みました。2月17日(土)には、中高合同で未来創造プロジェクト発表会を実施し、生徒全員が、中高校生や保護者の前で堂々とプレゼンを行いました。各学年で特に優れている一作品に東桜デザイン大賞を、その他に東桜デザイン自然賞、東桜デザイン歴史文化賞、東桜デザイン産業賞が選出されました。最後には、白水先生(東京大学)、栗山先生(山形大学)、柚木先生(東北芸術工科大学)にアドバイスをいただきました。

中学1年の部 東桜デザイン大賞(高橋さん・芦野さん・仲野くんG)

中学2年の部 東桜デザイン大賞 加藤くん

2月16日(金)、今年度第9回目となる「高校生のための金曜特別講座」が行われました。受講生徒は、1年次生56名、2年次生1名です。

今回は、東京大学教養学部総合自然科学科 教授 松田 良一 先生による「哺乳類の進化と妊娠-胎生の不思議ー」という演題でした。人類にとって、まだまだ未知な現象が多い胎生・妊娠現象について、マウスの実験結果などを交えて分かりやすくお話しいただきました。

また、松田先生は、この「高校生のための金曜特別講座」の創始者であり、この3月末でご退職されるということで、講演後半では、「高校生のための金曜特別講座」の歴史や先生の思い入れを熱く語ってくださいました。

今年度の本講座は終了となります。また4月から開講予定です。

以下に、生徒の感想の一部を紹介します。

免疫の分野で、自己と非自己について学習したことがありました。妊娠のことをよく考えると、なぜ拒絶しないのか、という疑問があることに、改めて気付きました。胎児の細胞が母体に進入しても拒絶しないことは驚きです。理由をもっと詳しく知りたいと思いました。また、マウスの実験で、老いているマウスが若返ったという内容をきいて、あり得ることなのかと驚きました。今まで妊娠については深く考えたことがありませんでしたが、こういった視点から考えると面白いと思いました。(女子)

中学校では理科や保健体育の授業で胎盤や妊娠について触れたが、今日初めて知ったことが沢山あった。特に、妊娠が進むにつれ、ヒトの胎盤の毛細血管が発達することや、疫学的に最終出産が遅い経産婦は長寿になるということが印象的だった。また、妊娠が胎児の生存を高めるとともに、母体にも有益であるということも理解できて良かった。(男子)

2月9日(金)、今年度第8回目の「高校生のための金曜特別講座」が行われました。受講生徒は、1年次生34名です。

今回は、東京大学教養学部教養学科教授 増田一夫 先生による「ヨーロッパの国境に立ってーヒト・モノ・カネの移動を考える」という演題でした。ヨーロッパの多様な国境(境界線)について学習し、その国境に立って「移民」を取り巻く諸問題について、様々な観点から講演いただきました。講演後の質疑応答では、Skypeを介しての本校生徒の質問に対して、丁寧にご回答いただきました。生徒の感想の一部を掲載します。

日本の政治やメディアでは「移民」という言葉はほとんど見られない。しかし、ヨーロッパの国々では移民はたくさんいて、国によっては受け入れ状況も異なることを理解した。2015年の調査では、移民が2億4000万人もいることにとても驚いた。その中で、ヨーロッパのある国々は反移民的な政権が統治されていることに疑問を抱いた。移民は、商品でも道具でもなく、人間だ。ある社会を選択してやってくる彼らを受け入れるには、彼らとともに対等な立場で国を作っていく覚悟が必要だと私も思いました。普段からこのような国際問題に目を向けて生活することが大切であると改めて実感した。(男子)

TVや新聞でシリアの難民の話を耳にするが、その背景に国境が立ちはだかっていることは知らなかった。また、難民危機の問題は、受け入れ側が不利になるようなイメージがあり、国から迫害されて最も辛い本人たちの気持ちなど一切考えることはなかった。今回、移民、難民の定義が明らかとなり、何が問題なのか、よく理解する事が出来きた。現在の日本は、少子高齢化が進み、人口について、よりシビアな問題が浮き彫りになっている今だからこそ、日本から遠いヨーロッパの問題でも、日本の未来のために考えていく必要があると思った。(女子)

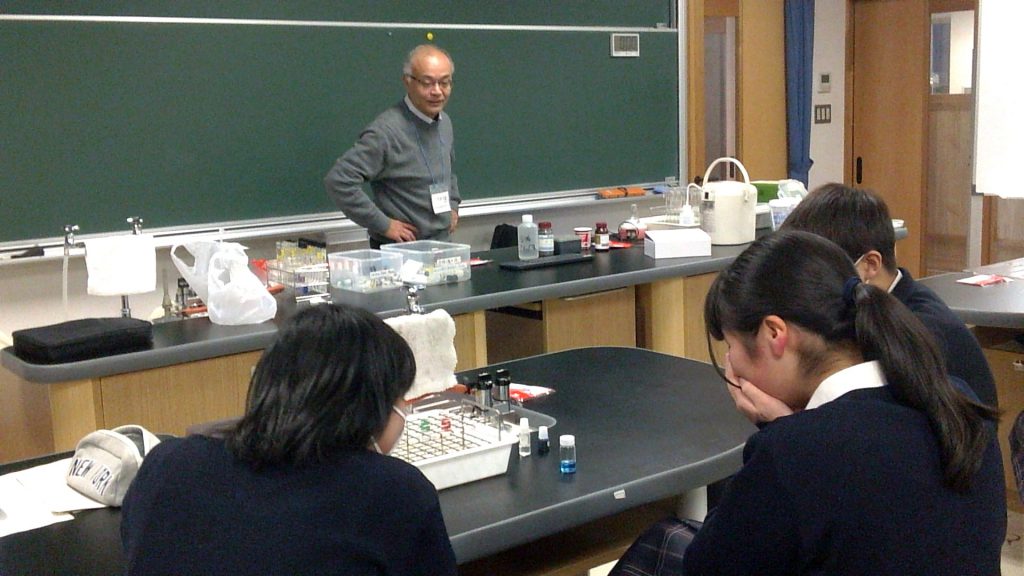

2月7日、今年度の最終回となる体験型実習講座が、本校化学実験室にて実施されました。

今回の講座は、山形大学理学部理学科 教授の鵜浦 啓先生より、「振動反応」というテーマで実施していただきました。対象生徒は高校2年次理系生徒22名です。

はじめに、「ブルーボトルの実験」。メチレンブルーがブドウ糖で還元されて色が消え、振って酸素で酸化されると元の青にもどる。次に「信号反応の実験」インジゴカルミンの段階的な酸化還元反応で赤、黄色、緑と次々色が変わる様子に生徒も釘付けです。

次に、化学反応とエネルギーのつながりについてお話いただきました。化学カイロの反応が電池に応用できたり、化学反応のエネルギーが光として取り出せる「ルミノール発光」も観察しました。

そして、反応速度、化学平衡に関わる実験へ。「サーモクロミズムの実験」では温度によってコバルト化合物の色が変化するのが不思議な生徒たち。理由は3年生で学習します。

いよいよ非平衡の世界「振動反応」です。振動反応の理論を生物(オオカミとウサギ)の盛衰、そして数学的な考え方「ロトカーボルテラの方程式」という説明を聞き、いざ実験。黄色⇒色が消える⇒黄色⇒…を繰り返す様子を興味深く観察しました。

<主な生徒の感想>

・今回の講座では沢山の実験ができて楽しかったです。私はテレビなどで「ルミノール反応」については知っていましたが、詳しいことは分からなかったので、今日自分で実験して理解を深めることができました。「振動反応」では色が交互に変わっていく、とても興味深い実験でした。普段の授業では、先生の話を聞いて結果を頭では分かっていても、実際に実験してみると、より理解できました。(女子)

・様々な実験を行えて面白かった。しかも一つ一つの実験が簡単で成功しやすく面白かった。色が変わるといっても、振り方や温度の違いで変化が異なった。目の前で見る反応が、自分たちのよく知っているものに関係しているかと考えると、化学とは興味深いと思う。様々な現象に心奪われた時間だった。(男子)

鵜浦先生、たくさんの魅力的な実験を体験させていただき、本当に ありがとうございました。

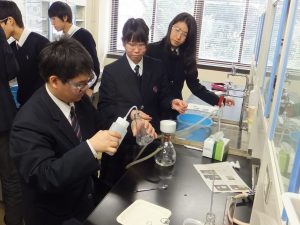

1月22日、1月29日に、山形大学理学部にて、高校2年次理系生徒78名を対象に体験型実習講座が実施されました。

昨年度に引き続き、山形大学理学部理学科 近藤慎一先生、宮沢豊先生より、「有機合成化学~アセトアニリドの合成~」、「DNA抽出とPCR法」のテーマで実施していただきました。

★「有機合成化学~アセトアニリドの合成~」

実験は次の手順で行われました。

実験は次の手順で行われました。

・試薬とその量や理論収量を計算する。

化学で習った知識を元に計算しました。

・アニリンに水と濃塩酸を加えてろ過する。

いつもとは違う複雑なろ紙の折り方に生徒は苦心していました。

・無水酢酸を塩酸アニリン溶液に加え、すぐに酢酸ナトリウム水溶液を加える。(合成)

・氷冷し、吸引ろ過を行って、粗収量の測定を行う。

高校にはない、水道の水の勢いを使う吸引ろ過装置に興味のまなざしを注いでいました。

・得られた粗アセトアニリドを再結晶させ、アセトアニリドの結晶を取り出しました。(精製)

結晶が現われてくると、その美しさに感動していました。

・アセトアニリドを再び吸引ろ過で取り出し、溶媒を取り除く。

・ろ過したアセトアニリドを減圧下で加熱し、乾燥させ、最終的な重さを測る。

・実際に取れたアセトアニリドの理論収量に対する割合(収量)を求める。

実験では50%~60%程度の収量でした。有機合成では不純物も出来てしまい、すべてを目的の物質にすることができないことが分かりました。

・融点測定で純粋なアセトアニリドができたかを確認する。

簡単にできそうな気がしても実際やるとなかなか大変な測定であることが分かりました。

有機化学分野は、まだ学習していませんでしたが、これまで学習した化学の知識が活きる部分が実験の随所にでてきました。生徒たちが化学の面白さを感じることができる実験で、大変素晴らしい経験となりました。

近藤慎一先生、本当にありがとうございました。

<主な生徒の感想>

・私は今現在、化学科への進学を考えているため、今回の実習はとても有意義な時間になりました。実験は楽しく、改めて化学に対して興味を持たせてくれました。また、大学の雰囲気に触れることもできたのではないかと思います。私も受験生という立場になり、今後は一層受験勉強に励むことになります。今回の実習は私の受験に対するモチベーションアップという点でも意味のあるものでした。化学はもちろん、大学進学に向けて自主的な学習を頑張っていきたいです。(女子)

・今回の講義を受けて、私はとても刺激を受けました。自分が全く知らない内容だったので強く興味を持ち、積極的に実験に参加することができ、高校ではなかなかできないような体験をすることができました。この体験型実習講座で体験したことを踏まえて、「大学に入ったならば、このような実験をするのか」、「このような実験をして、自分はどのような考えや発見をするのだろうか」と考えさせられ、今後の大学受験への意気込みをより一層大きなものとし、活かしていきたいです。(男子)

★「DNA抽出とPCR法」

実験は次の手順で行われました。

・シロイヌナズナからのDNAを取りだす。

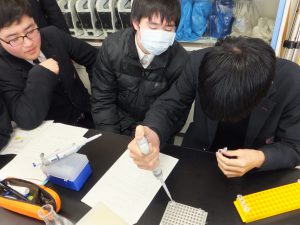

慣れないマイクロピペットに四苦八苦しながらも、ミスのないよう取り組んでいました。

・試料をPCR(DNAを増幅する機械)にかけます。

わずかなDNA断片が膨大な量となり、様々な分析や、場合によっては犯罪捜査にもつかわれることを学びました。

・電気泳動法によるDNAの検出。

染色に使われる蛍光色素は発がん性があるということ、また、感電の危険もあるという説明を聞き、生徒たちにも緊張が走ります(危険なところは宮沢先生がしてくださいましたが・・・)。

・電圧をかけてDNA断片を検出しました。

・結果をモニター上で確認。

うまく増幅されていたDNAがバンドとなって見え、一日の取組の成果によろこぶ班も多くありました。実験というのはこのような地道な細かい作業の繰り返しであることを最後に身を持って教えていただきました。

宮沢豊先生、本当にありがとうございました。

<主な生徒の感想>

・今回、講座に参加してみて、今まで知らなかったことをたくさん知ることができた。DNAは一度学習した分野だったので理解できていると思っていたが、まだまだ知らないところもあり、もっと詳しく学習してみたいと思った。また、実際に自分達でDNAの抽出とPCR法という実験をしてみて、やはり実験は面白いと思った。使ったことのない器具も使用したが、実験を成功させることができたので良かった。今回の実験結果をもとにDNAの長さをしっかり求めてみたいと思った。(女子)

・今日の講座では自分のわからないことを詳しく知れたり、あいまいに覚えていたところがすっきりしたりと、とても良い時間でした。また、DNA抽出の実験では途中ちょっとしたトラブルがあってうまくいくか不安だったが結果を見てきれいにDNAが写っていてほっとしました。記念にもらった写真は大切にしたいと思います。普段は見ることのできない機器が見れたり、先生方の熱い指導のおかげでとても良い1日を過ごせました。今日学んだことは決して忘れず、今後の生活に活かしたいと思います。(男子)

今年度初めての実施となった国内フィールド(沖縄西表フィールドワーク)は、本校高校1年次生希望者17名(男子10名、女子7名)の参加となりました。国内フィールドの目標を達成するために、生徒たちは5回の事前学習会を行い、各テーマ(地形・地質・植物・海洋生物・サンゴ・動物・星・気象・紫外線・歴史・産業・観光・農業・沖縄本土)ごとに事前レポートを作成し、さらに個人で探究テーマを持ち沖縄西表フィールドワークに臨みました。

12月12日(火曜日) 天気 雪 吹雪の中の出発!

兼子研究課長の激励をいただき、いよいよフィールドワークのスタートです。雪の東根市をバスで出発し、気温1度の仙台空港から気温20度の沖縄那覇空港に到着し、空港からバスで琉球大学に向かいました。

*SS健康科学講義 16:20~18:45

琉球大学では、教育学部の大学院生から大学施設を案内していただき、その後、教育学部教授(医学博士)の遠藤洋志先生から、SS健康科学に関わる「沖縄地方の熱中症」についての講義をいただきました。熱中症の定義や熱中症になる生体的メカニズム、また、予防や調査方法について学びました。山形とは異なる気候区分の、亜熱帯地方に属する沖縄地方でのWBGT(熱中症指数)のデータや、沖縄でのインターハイで熱中症対策のために熱中症研究が生かされたことなどをお聞きしました。熱中症予防については、WBGTを比較するには地域性の考慮が必要であることや、WBGTが急に高くなる梅雨明け時期が危ないこと、さらに、蒸発する発汗の重要性や飲水の必要性、また、血液量をアップさせるようなWBGT上昇前の継続的な運動が重要であるとのことでした。さらに、本校の2年生で熱中症について探究している生徒がおりそのデータから、東根(山形)では5月頃に急激に上昇する日があり注意が必要であることにも触れられました。

山形からの長時間移動の後でしたが、生徒からは沢山の質問が行われ、大変充実した講義となりました。エネルギッシュにさらにとても分かり易く講義をしていただいた遠藤先生、本当にありがとうございました。

さくらんぼ東根駅での出発式

東根市は吹雪になりました

キャンパス内もハブに注意です!

琉球大学教育学部 遠藤先生の講義

12月13日(水) 曇り さあやるぞ!

5時45分にホテルを出発し、早朝にも拘らず満員のゆいレールに乗り、那覇空港まで向かいました。8時過ぎには南ぬ島石垣空港行に到着し、すぐに離島桟橋までバスで移動しました。石垣島では、真冬とは思えない日差しを受け、今日から始まる西表フィールドでの研修を期待させました。離島桟橋からは船での移動になります。少し波が高い海原を船は進み、1時間ほどで西表島大原港に到着しました。大原港からはバスで琉球大学西表研究所に移動しました。

*フィールドワーク① 13:30~17:00

いよいよ午後からは、フィールドワークの始まりです。フィールドワークの講師は琉球大学西表研究センター准教授 渡辺 信先生です。フィールドワーク①は予定通り西表島森林・植物観察を行いました。まずは船浦橋の西端から二人組でカヌーに乗り、船浦の入り江になった浅瀬を進み、ヒナイ川に入り川岸にカヌーを付けました。そこからは亜熱帯植物の生い茂る山道をトレッキングし、ピナイサーラの滝まで向かいました。途中、板根が発達した樹木、イチジクのような小さな実を幹に直接つけるギランイヌビワ、食べると死に至るクワズイモ、石炭紀を思わせる5mを超えるようなヒカゲヘゴ(シダ類)やシロ類などの植生が生い茂っていました。また、ピョンピョンと跳ねる南トビハゼを見ることができました。足下は濡れていましたが地面の砂岩の表面がざらざらとしており滑りにくく、見た目より安心して歩くことができました。滝に着くとその迫力と水しぶきに圧倒されました。落差50mはあろうかという滝は、八重山地方の方言で「白い髭」を意味する、「ピナイサーラ」と名付けられ、節理の発達する砂岩の断崖を流れ落ちるその姿に生徒たちは興奮を隠せませんでした。

まずはカヌーの練習です

ヒナイ川を遡ります

板根の大木と

約40分ほどジャングルをトレッキングし、ピナイサーラの滝に到着です

*事後研修と振り返り 19:50~21:50

夕食後は各自一日の振り返りを行い、その後、渡辺先生から、科学的な探究の方法と人生と教育についての講義をいただきました。自分の人生を自分で生きるために、自分で決断することの重要性や事前レポートで課題となっていた、「幸せ」について皆で考える時間となりました。その後、真っ暗な中を蛍の観察に出かけました。生まれて初めて蛍を見る生徒もおりとても興奮していました。渡辺先生には夜遅くまで生徒たちのためにご指導いただき本当にありがとうございました。

マングローブ泥炭は硫化水素の匂いがします

オオシママドボタルの幼虫

12月14日(木) 曇り時々晴れ カンムリワシを発見!

*フィールドワーク② 9:00~12:30

フィールドワーク②は、マングローブ林と干潟の観察です。本日も琉球大学西表研究所の渡辺先生よりご指導いただき、船浦橋の西側からマングローブ林をトレッキングし、天然記念物に指定されている船浦ニッパヤシ群落を目指すルートです。途中、渡辺先生からマングローブについて詳しく説明をいただき、マングローブは世界的に約70~100種類確認されており、そのうち8種類が日本に存在しているとのことでした。ヤエヤマヒルギとヒルギの区別の仕方や、支柱根・膝根・板根などの違いや、土中に埋まる根の部分がスポンジ状になっていることなどを、実際に土を掘り、自分の目で確認しながら詳しく観察しました。干潮のため潮の引いたマングローブ林ではありましたが、粘土質の地面に足を取られながらも、鬱蒼と生い茂るマングローブ林の中を元気よく進みました。ニッパヤシ群落では5mを超えるような、約50本もの大きなニッパヤシに圧倒されました。この株はすべておなじDNAでできているクローンであるということでした。その後は、昨日カヤックで渡った船浦湾を、干潮で干上がった状態を利用して歩いて進みました。途中、沢山のミナミコメツキガニと戯れながら、時間が経つのも忘れ観察を行いました。

マングローブ林を進みます

マングローブの筍根の観察です

植林9年目のマングローブ

マングローブの土中の根は柔らかく孔だらけです

ニッパヤシ群落到着!

引潮とはいえ、深いところもあります

11時頃、干潮となり、船浦湾は干潟になりました

ミナミコメツキガニの群れ?

*フィールドワーク③ 13:30~15:30

フィールドワーク③は最も期待度が高かったシュノーケリングを行っての、海洋生物の観察です。現地の方々にとって12月は冬ですが、極寒の山形育ちの生徒たちには、少し寒いくらいで、何とか海水中での観察も可能な天気となりました。準備体操を終え、星砂の海岸で実習を行いました。有孔虫の殻で埋め尽くされた綺麗な海岸には、砂岩の露頭も見られました。水中では、キクメイシ(サンゴ)など数種類のサンゴと、ブルーの色鮮やかな魚たちや、シマシマのウミヘビを観察することができました。山形では考えられない大変貴重な経験となりました。

いよいよシュノーケリングです

水中カメラ大活躍です

きれいなサンゴ礁です

星砂ヶ浜の有孔虫

おもわずパチリ

ウミヘビ発見!

*事後研修② 17:00~18:45

渡辺先生による、本日の講義は、植物が光合成のために必要とする光の話を切り口に、植物の進化やサンゴについてです。太陽の電磁波の種類から、光の吸収と植物の階層構造高や、サンゴと共生する褐虫藻とサンゴ白化現象について講義をいただきました。

渡辺先生による講義

美味しかった研修所のカレーライス

*研修の振り返り 20:20~21:50

これまでご指導いただいた、渡辺先生にも参加していただき、研修の振り返りを行いました。事前レポートのまとめと、この研修で感じたことや変化などを、個人の視点で発表し合いました。

振り返りの様子

<生徒の振り返りから>

・今回の研修を行って、学習方法や考え方を変えてみたいと思った。

・自分の調べたものは実際に来てみると表層的なものでしかないと気付いた。

・山形との違い。山形の土は生物が分解してさらさらしている。

・体験することで分かることがある、経験値を上げることは大事だと思った。

・滝の水しぶきや壮大さに圧倒された。西表の生物は毒を持っているのが多いのではないか、つまり、外敵が多く生きていくことが大変なのだろう。

・シャワールームに大きな蜘蛛がいて驚いた。ここでしか分からないことがある。

・山形からあまり出たことがなかったので、よい経験になった。

・事前研修の大切を実感した。学校の生活に生かしたい。

・自分の持っている力がいかに小さいか、違う環境下での自分の無力さに気付かされた。

・予測できないことへの対応力の重要性を痛感した。

・行動するときに息を合わせることや、仲間と協働する大切さを学んだ。

・自分で考えて行動する大切さを感じた。

・事前研修と実際の違いを知ることが、楽しかった。

・これからも自分で選択できる研修に積極的に参加したい。

・西表の自然を知ることで、山形の自然にも興味を持つことができた。

・植物に様々な根の形があるように、沖縄の生物は生命力が強いように感じる。

・この研修に自分で参加することを決めて、チャレンジしたことで自信が持てた。

・例えばイリオモテヤマネコを保護するための沢山の工夫がされていたり、何かを守るために誰かが色々なことをしていることに気付くことができた。

・初めてのことや新しいことに挑戦することは勇気がいるが、これからも積極的にチャレンジしたい。

12月15日(金) 晴れ 西表は夏の様な青空です!

これまでは、曇り空のため星空を観察することできませんでしたが、最後にしてようやく星を観察することができました。早朝の時間帯ではありましたが、まだまだ空は暗く、残念ながらふたご座流星群や南十字星を観察する目的は達成できませんでしたが、瞬きの少ない星々を見ることができました。生徒は誰も起床していませんが・・・

お世話になった、研究所の宿泊棟の掃除を行い、渡辺先生のお見送りをいただき、8時過ぎに琉球大学西表研究所を後にしました。生徒たちは大原港までの車中で名残を惜しむかのように、西表の景色を目に焼き付けていました。イキテクイ(さようなら)西表。

雪の東根に到着したのは19時となりました。気温は寒い東根ではありましたが、学校から佐藤勇二先生と高木先生のお出迎えをいただき、心は温かく研修を終えることができました。

西表島大原港

イキテクイ 西表

おわりに

講義をいただきました琉球大教育学部の遠藤洋志先生と研究室の大学院生の皆様、また、西表フィールドワークについて気候や自然の現象(潮位)などを考慮しながら適切に判断し計画を立てていただき、フィールドにおいては懇切丁寧にご指導いただきました琉球大学西表研究所の渡辺信先生、さらに、期間中お世話になりました琉球大学研究所の皆様、本当にありがとうございました。最後になりましたが、今回の研修をお手伝いいただきました、日本旅行の矢口さん、本当にありがとうございました。