今年度初めての実施となった国内フィールド(沖縄西表フィールドワーク)は、本校高校1年次生希望者17名(男子10名、女子7名)の参加となりました。国内フィールドの目標を達成するために、生徒たちは5回の事前学習会を行い、各テーマ(地形・地質・植物・海洋生物・サンゴ・動物・星・気象・紫外線・歴史・産業・観光・農業・沖縄本土)ごとに事前レポートを作成し、さらに個人で探究テーマを持ち沖縄西表フィールドワークに臨みました。

12月12日(火曜日) 天気 雪 吹雪の中の出発!

兼子研究課長の激励をいただき、いよいよフィールドワークのスタートです。雪の東根市をバスで出発し、気温1度の仙台空港から気温20度の沖縄那覇空港に到着し、空港からバスで琉球大学に向かいました。

*SS健康科学講義 16:20~18:45

琉球大学では、教育学部の大学院生から大学施設を案内していただき、その後、教育学部教授(医学博士)の遠藤洋志先生から、SS健康科学に関わる「沖縄地方の熱中症」についての講義をいただきました。熱中症の定義や熱中症になる生体的メカニズム、また、予防や調査方法について学びました。山形とは異なる気候区分の、亜熱帯地方に属する沖縄地方でのWBGT(熱中症指数)のデータや、沖縄でのインターハイで熱中症対策のために熱中症研究が生かされたことなどをお聞きしました。熱中症予防については、WBGTを比較するには地域性の考慮が必要であることや、WBGTが急に高くなる梅雨明け時期が危ないこと、さらに、蒸発する発汗の重要性や飲水の必要性、また、血液量をアップさせるようなWBGT上昇前の継続的な運動が重要であるとのことでした。さらに、本校の2年生で熱中症について探究している生徒がおりそのデータから、東根(山形)では5月頃に急激に上昇する日があり注意が必要であることにも触れられました。

山形からの長時間移動の後でしたが、生徒からは沢山の質問が行われ、大変充実した講義となりました。エネルギッシュにさらにとても分かり易く講義をしていただいた遠藤先生、本当にありがとうございました。

さくらんぼ東根駅での出発式

東根市は吹雪になりました

キャンパス内もハブに注意です!

琉球大学教育学部 遠藤先生の講義

12月13日(水) 曇り さあやるぞ!

5時45分にホテルを出発し、早朝にも拘らず満員のゆいレールに乗り、那覇空港まで向かいました。8時過ぎには南ぬ島石垣空港行に到着し、すぐに離島桟橋までバスで移動しました。石垣島では、真冬とは思えない日差しを受け、今日から始まる西表フィールドでの研修を期待させました。離島桟橋からは船での移動になります。少し波が高い海原を船は進み、1時間ほどで西表島大原港に到着しました。大原港からはバスで琉球大学西表研究所に移動しました。

*フィールドワーク① 13:30~17:00

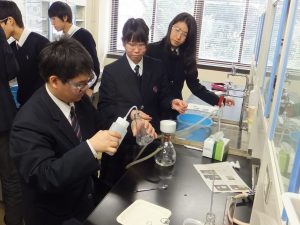

いよいよ午後からは、フィールドワークの始まりです。フィールドワークの講師は琉球大学西表研究センター准教授 渡辺 信先生です。フィールドワーク①は予定通り西表島森林・植物観察を行いました。まずは船浦橋の西端から二人組でカヌーに乗り、船浦の入り江になった浅瀬を進み、ヒナイ川に入り川岸にカヌーを付けました。そこからは亜熱帯植物の生い茂る山道をトレッキングし、ピナイサーラの滝まで向かいました。途中、板根が発達した樹木、イチジクのような小さな実を幹に直接つけるギランイヌビワ、食べると死に至るクワズイモ、石炭紀を思わせる5mを超えるようなヒカゲヘゴ(シダ類)やシロ類などの植生が生い茂っていました。また、ピョンピョンと跳ねる南トビハゼを見ることができました。足下は濡れていましたが地面の砂岩の表面がざらざらとしており滑りにくく、見た目より安心して歩くことができました。滝に着くとその迫力と水しぶきに圧倒されました。落差50mはあろうかという滝は、八重山地方の方言で「白い髭」を意味する、「ピナイサーラ」と名付けられ、節理の発達する砂岩の断崖を流れ落ちるその姿に生徒たちは興奮を隠せませんでした。

まずはカヌーの練習です

ヒナイ川を遡ります

板根の大木と

約40分ほどジャングルをトレッキングし、ピナイサーラの滝に到着です

*事後研修と振り返り 19:50~21:50

夕食後は各自一日の振り返りを行い、その後、渡辺先生から、科学的な探究の方法と人生と教育についての講義をいただきました。自分の人生を自分で生きるために、自分で決断することの重要性や事前レポートで課題となっていた、「幸せ」について皆で考える時間となりました。その後、真っ暗な中を蛍の観察に出かけました。生まれて初めて蛍を見る生徒もおりとても興奮していました。渡辺先生には夜遅くまで生徒たちのためにご指導いただき本当にありがとうございました。

マングローブ泥炭は硫化水素の匂いがします

オオシママドボタルの幼虫

12月14日(木) 曇り時々晴れ カンムリワシを発見!

*フィールドワーク② 9:00~12:30

フィールドワーク②は、マングローブ林と干潟の観察です。本日も琉球大学西表研究所の渡辺先生よりご指導いただき、船浦橋の西側からマングローブ林をトレッキングし、天然記念物に指定されている船浦ニッパヤシ群落を目指すルートです。途中、渡辺先生からマングローブについて詳しく説明をいただき、マングローブは世界的に約70~100種類確認されており、そのうち8種類が日本に存在しているとのことでした。ヤエヤマヒルギとヒルギの区別の仕方や、支柱根・膝根・板根などの違いや、土中に埋まる根の部分がスポンジ状になっていることなどを、実際に土を掘り、自分の目で確認しながら詳しく観察しました。干潮のため潮の引いたマングローブ林ではありましたが、粘土質の地面に足を取られながらも、鬱蒼と生い茂るマングローブ林の中を元気よく進みました。ニッパヤシ群落では5mを超えるような、約50本もの大きなニッパヤシに圧倒されました。この株はすべておなじDNAでできているクローンであるということでした。その後は、昨日カヤックで渡った船浦湾を、干潮で干上がった状態を利用して歩いて進みました。途中、沢山のミナミコメツキガニと戯れながら、時間が経つのも忘れ観察を行いました。

マングローブ林を進みます

マングローブの筍根の観察です

植林9年目のマングローブ

マングローブの土中の根は柔らかく孔だらけです

ニッパヤシ群落到着!

引潮とはいえ、深いところもあります

11時頃、干潮となり、船浦湾は干潟になりました

ミナミコメツキガニの群れ?

*フィールドワーク③ 13:30~15:30

フィールドワーク③は最も期待度が高かったシュノーケリングを行っての、海洋生物の観察です。現地の方々にとって12月は冬ですが、極寒の山形育ちの生徒たちには、少し寒いくらいで、何とか海水中での観察も可能な天気となりました。準備体操を終え、星砂の海岸で実習を行いました。有孔虫の殻で埋め尽くされた綺麗な海岸には、砂岩の露頭も見られました。水中では、キクメイシ(サンゴ)など数種類のサンゴと、ブルーの色鮮やかな魚たちや、シマシマのウミヘビを観察することができました。山形では考えられない大変貴重な経験となりました。

いよいよシュノーケリングです

水中カメラ大活躍です

きれいなサンゴ礁です

星砂ヶ浜の有孔虫

おもわずパチリ

ウミヘビ発見!

*事後研修② 17:00~18:45

渡辺先生による、本日の講義は、植物が光合成のために必要とする光の話を切り口に、植物の進化やサンゴについてです。太陽の電磁波の種類から、光の吸収と植物の階層構造高や、サンゴと共生する褐虫藻とサンゴ白化現象について講義をいただきました。

渡辺先生による講義

美味しかった研修所のカレーライス

*研修の振り返り 20:20~21:50

これまでご指導いただいた、渡辺先生にも参加していただき、研修の振り返りを行いました。事前レポートのまとめと、この研修で感じたことや変化などを、個人の視点で発表し合いました。

振り返りの様子

<生徒の振り返りから>

・今回の研修を行って、学習方法や考え方を変えてみたいと思った。

・自分の調べたものは実際に来てみると表層的なものでしかないと気付いた。

・山形との違い。山形の土は生物が分解してさらさらしている。

・体験することで分かることがある、経験値を上げることは大事だと思った。

・滝の水しぶきや壮大さに圧倒された。西表の生物は毒を持っているのが多いのではないか、つまり、外敵が多く生きていくことが大変なのだろう。

・シャワールームに大きな蜘蛛がいて驚いた。ここでしか分からないことがある。

・山形からあまり出たことがなかったので、よい経験になった。

・事前研修の大切を実感した。学校の生活に生かしたい。

・自分の持っている力がいかに小さいか、違う環境下での自分の無力さに気付かされた。

・予測できないことへの対応力の重要性を痛感した。

・行動するときに息を合わせることや、仲間と協働する大切さを学んだ。

・自分で考えて行動する大切さを感じた。

・事前研修と実際の違いを知ることが、楽しかった。

・これからも自分で選択できる研修に積極的に参加したい。

・西表の自然を知ることで、山形の自然にも興味を持つことができた。

・植物に様々な根の形があるように、沖縄の生物は生命力が強いように感じる。

・この研修に自分で参加することを決めて、チャレンジしたことで自信が持てた。

・例えばイリオモテヤマネコを保護するための沢山の工夫がされていたり、何かを守るために誰かが色々なことをしていることに気付くことができた。

・初めてのことや新しいことに挑戦することは勇気がいるが、これからも積極的にチャレンジしたい。

12月15日(金) 晴れ 西表は夏の様な青空です!

これまでは、曇り空のため星空を観察することできませんでしたが、最後にしてようやく星を観察することができました。早朝の時間帯ではありましたが、まだまだ空は暗く、残念ながらふたご座流星群や南十字星を観察する目的は達成できませんでしたが、瞬きの少ない星々を見ることができました。生徒は誰も起床していませんが・・・

お世話になった、研究所の宿泊棟の掃除を行い、渡辺先生のお見送りをいただき、8時過ぎに琉球大学西表研究所を後にしました。生徒たちは大原港までの車中で名残を惜しむかのように、西表の景色を目に焼き付けていました。イキテクイ(さようなら)西表。

雪の東根に到着したのは19時となりました。気温は寒い東根ではありましたが、学校から佐藤勇二先生と高木先生のお出迎えをいただき、心は温かく研修を終えることができました。

西表島大原港

イキテクイ 西表

おわりに

講義をいただきました琉球大教育学部の遠藤洋志先生と研究室の大学院生の皆様、また、西表フィールドワークについて気候や自然の現象(潮位)などを考慮しながら適切に判断し計画を立てていただき、フィールドにおいては懇切丁寧にご指導いただきました琉球大学西表研究所の渡辺信先生、さらに、期間中お世話になりました琉球大学研究所の皆様、本当にありがとうございました。最後になりましたが、今回の研修をお手伝いいただきました、日本旅行の矢口さん、本当にありがとうございました。

実験は次の手順で行われました。

実験は次の手順で行われました。