アーカイブ: SSH関連

11月1日(水)の4・5校時に、山形県立米沢栄養大学教授 髙橋和昭先生より、SS健康科学において【生命科学で見る「健康」】についての講義をいただきました。生命科学とは、健康・食生活・個性・倫理・基礎研究・環境・脳・医療などの側面から多角的に生命現象のメカニズムを解明することで、ヒトが人間らしく生きるためには健康の維持が必要で、栄養・食生活、運動・身体活動、休養・心の健康が重要な要素になることを学びました。また、健康を阻害する要因のことや生命活動の維持とエネルギーについて学び、特に、エネルギーの摂取については、細胞レベルでの詳しい話をお聞きしました。後半部は、老化についての話があり、プログラム説(テロメア、長寿遺伝子)とエラー蓄積説(活性酸素と酸化ストレス)について分かり易く具体的な例えを挙げていただきながら、詳しくお話をいただきました。

生徒の感想

○これまで聞いてきた講義の内容と共通する部分もあった。生命科学は様々な分野がある総合的なものであることを知った。中でも、あまり聞き慣れない「倫理」には、ES細胞、クローン、人工授精などが含まれているということが印象に残った。また、活発に活動しているときにはミトコンドリアは大きくなるということをきいて、SS生物の内容と関連するところもあり興味と理解を深めることができた。

○寿命にはテロメアや寿命遺伝子が関係していて、事故や病気がなければヒトは120歳まで生きることができる可能性があることに驚いた。長寿遺伝子は食事制限や赤ワインに含まれる成分で活性化するということを聞いて、本当に寿命が延びるのか確かめてみたいと思った。

○私たちの生活を豊かにし発展させていく中心と成り得るのは科学、その中でも特に生命科学なのではないかと思った。科学による発展に期待しつつ、私は生活改善に力を入れていきたいと思った。

○今回の講義を聞いて「健康」に食生活が与える影響について学ぶことができました。体の中のタンパク質の働きや、コレステロールが意外と身体に悪いことだけではなく、ホルモンやビタミンを働かせる材料になることがわかりました。また、寿命を考えるときに、ヒトとして何ができる状態を「生きている」と定義するのかを、考えさせられました。

10月24日(火)本校体育館にて、2年次生による「未来創造プロジェクト」中間発表会が行われました。

発表会には、玉手英利山形大学理学部長をはじめ、4人のSSH運営指導委員の方々や、県教育委員会・県内外の高校や中学校から合計で24名の参観者の皆様にお越しいただきました。また1年次生も来年度に向け見学し、質疑応答も行いました。発表グループは全部で81組。中間発表までの探究の成果をまとめた手書きのポスターを体育館いっぱいに貼り巡らせ、一生懸命発表していました。実験をした植物を持ってきて実際に見せたり、フリップを使用したりと、ユニークな方法で発表をするグループもありました。

発表の後は参観者のみなさんに感想シートを書いていただき、その場で発表者に渡すという形をとりましたが、質疑応答や口頭によるコメントも活発に行われ、時間があっという間に感じた生徒も多くいたようです。今回の発表会を通して感じたことや反省、いただいたコメント等を踏まえながら、2月の最終発表会に向け、今後さらに深い探究活動が行われることと思います。

[生徒の声]

- 発表の際、参観者の方を見ながら話すことができた。

- グループ内で納得いくまで練ることができた。

- 専門的な言葉が多く、難しく聞こえたようなので、わかりやすい言葉に直したり、補足説明を加える等をしたい。

- 緊張して早口になってしまったので、発表練習を何度も行い、丁寧に話すよう意識したい。

- 仮説や考察が明確ではないという意見をいただいたので、活動前に常に仮説を立て、考察もグループ内でまとめてわかりやすく作るようにする。

- 中間は、調べ学習で終わってしまったので、アンケートやインタビュー、実験等を加えて充実した探究活動になるよう改善したい。

- 発表内容が、「だから何?」となってしまうような伝え方になってしまったので、伝えたい内容、訴えたいことをもっと絞って、聞いている人が自分たちの発表から何か一つでも得られるものがあるようにしたい。

10月27日(金)、東京大学「高校生のための金曜特別講座」の本校における後期受講が始まりました。

今回は、東京大学教養学部附属教養教育高度化機構特任教授である中村優希先生による「海外で学ぶということ~米国での学生生活を振り返ってみて~」というテーマでした。日本と米国の教育の違いや米国での生活について、また留学を通してこそ学んだことなどお話しいただきました。以下に、生徒の感想(一部)を紹介します。

私は春に海外留学に行こうと思っています。正直1人で行くのは不安だったので、今日の話はとても参考になりました。海外に留学に行くことで、語学力は勿論、精神的に成長でき、様々な価値観を得られるそうです。今回の内容を、留学に行く時の心構えとしてしっかり吸収したいです。

とても貴重な話を聞かせてもらいました。留学と言っても、ただ留学するのではなく、目的を持ち、そしてどの時期に行くのかなどの緻密な計画が大事だと分かりました。海外と日本の違いにとても興味を持ちました。留学することの良さをたくさん知ることができて良かったです。

アメリカの大学でのスクールライフや授業の内容などを知ることができて良かったです。日本から出てみないと分からないことがたくさんあることを改めて知りました。アメリカにはいろんな人種の方がいるので、価値観の違いや、人種差別など、日本にいては感じることができないことがあるので、それを自分自身で経験してみたいと思いました。

次回の金曜講座は、11月17日(金)テーマ「宇宙から探る地球の水環境を世界の水資源」となります。

10月4日(水)の2・3校時に、県立保健医療大学作業療法学科教授 佐藤寿晃先生より、SS健康科学において「認知症の基礎知識とリハビリテーション」についての講義をいただきました。初めに、先生の実体験や映像などを交えながら、作業療法についての説明があり、身体機能面や日常生活活動への働きかけでなく、「生きがい」への働きかけがとても重要で、作業療法は「こころ」と「からだ」のリハビリテーションであると話されました。また、認知症の中核症状と周辺症状について学び、さらに、治療方法(薬物療法、介護、リハビリテーション)等について理解を深め作業療法の分野での支援の重要性を認識しました。認知症が高齢化率の上昇に伴い増加傾向にあるなかで、家族としてのかかわり方やみんなで支える地域の重要性についてのお話があり、生徒たちには自分ができることやかかわり方について考える大変貴重な機会になりました。

生徒の感想

高齢化社会を生きている私たちには、高齢者を支援することは必要不可欠であり、すべての人が支援のための知識を持つことが重要だと考える。作業療法士は身体の支援だけではなく精神面の支援も重要であり、その難しさを感じました。また、患者が回復するのに最も重要なことは患者自身の気持ちであり、いかにして患者のモチベーションを維持できるかを踏まえ、何を提供するかということを考えるという点が印象に残りました。

完治することができない認知症患者を周囲の人がどれだけ理解し、支えられるかが大切だと思った。介護家族の負担や本人と関わる中で生じてしまうストレスなどへの支援も作業療法士が行っていると分かった。作業を通して、症状を改善・回復し、本人の満足感や達成感を得ることができる。生き生きと生活ができるような動作を積極的に手伝い、互いの負担を減らすことも大切だと考えることができた。

認知症の症状を遅らせるためには、脳を強化することが大切だと知りました。笑顔になったり、ほめたり、コミュニケーションをとったりすることが重要であると学んだので、今から実践していきたいと思います。「人は作業することで健康になれる!」という言葉が印象に残っています。

10月4日、今年度の第2回体験型実習講座が、本校物理・地学実験室にて実施されました。今回の講座は、113番新元素「ニホニウム」の合成および命名に携われました山形大学理学部物理学科教授の門叶冬樹先生から、昨年度に引き続き「放射線の基礎知識」というテーマで実施していただきました。対象生徒は2年次理系生徒28名です。

はじめに、放射線についての基礎知識を講義いただきました。危険なイメージの強い放射線ですが、正しい利用の仕方で、様々な方面で活用されていることを学びました。

引き続き、測定器「はかるくん」を用いて、校舎内外の放射線(γ線)測定をしました。生徒たちは、各々分かれて、真剣に測定していました。途中、自動販売機やコピー機などの電子機器の付近で、メーターを振り切れるほどの値を示し、驚いている生徒が現れましたが、それは電子機器からのノイズということで安心しました。

測定後、持ち帰ったデータとしては、0.040μSv/h前後の値で安定していました。

さて、後半は簡易霧箱を製作し、実際にα線の飛跡を観察します。

スポンジにエタノールをしみ込ませ、線源をセットします。底面を冷やすためのドライアイスを男子生徒がパウダー状に砕きます。男子生徒の多くは、このドライアイスを砕く作業に大盛り上がり!見事パウダー状になったドライアイスを敷き、霧箱を上にセットさせLEDで照らすと、放射状に飛び出してくるα線の飛跡が、飛行機雲のように白い線となって観察されました。「すごーい」という生徒の純粋な感動の言葉があちらこちらであがりました。しばらくじっと観察しています。α線という放射線に癒される時間がしばらく続きました。

最後に、昨年、命名権を日本が得た新元素113番「ニホニウム」の合成および命名会議の様子や山形大学の総合研究所についてなど、貴重なお話も伺うことができました。

<主な生徒の感想>

・私は”放射線”と言われると、体に悪いものだと思っていました。ですが、今回の講座に参加し、放射線は私たちの生活においてとても大事な役割を果たしていると気づくことができました。また、実際に放射線量を計測したり、放射線を目で見るというような経験したことのない、貴重な体験をさせていただき、放射線がとても身近なものに感じました。そして、化学・物理について、以前より興味がわいてきました。(女子)

・放射線は私たちの想像以上に存在し、空から降ってくるものだけでなく、建物から、人の体内からも発生しているものだと知ることができました。それに加え、放射線は医療にも使われて高エネルギーにしたものをがん細胞に照射し、対象の細胞のみを殺す方法も発見されていると知り、ますます山形大学に進学したいと考えるようになりました。(男子)

門叶先生、本日は本当に ありがとうございました。

次回の体験型実習講座は、理系生徒全員を対象として、1月に山形大学理学部にて行われる予定です。

8月21日(月)に実施された「科学の甲子園ジュニア山形県第1次予選会(筆記試験)」に挑みました。

その結果、初出場ながら本校チーム(自然科学部員による構成)が第1次予選会を突破しました。

次は、10月1日(日)、山形大学を会場に、第1次予選会を突破した3チームによる「山形県第2次予選会(実技競技)」が開催されます。

東桜学館の健闘を祈ります。

地区新人大会(9/30と10/1)、そして科学の甲子園ジュニア県予選会(10/1)と、東桜学館中生はいろいろな場面で挑戦しています。

応援よろしくお願いいたします。

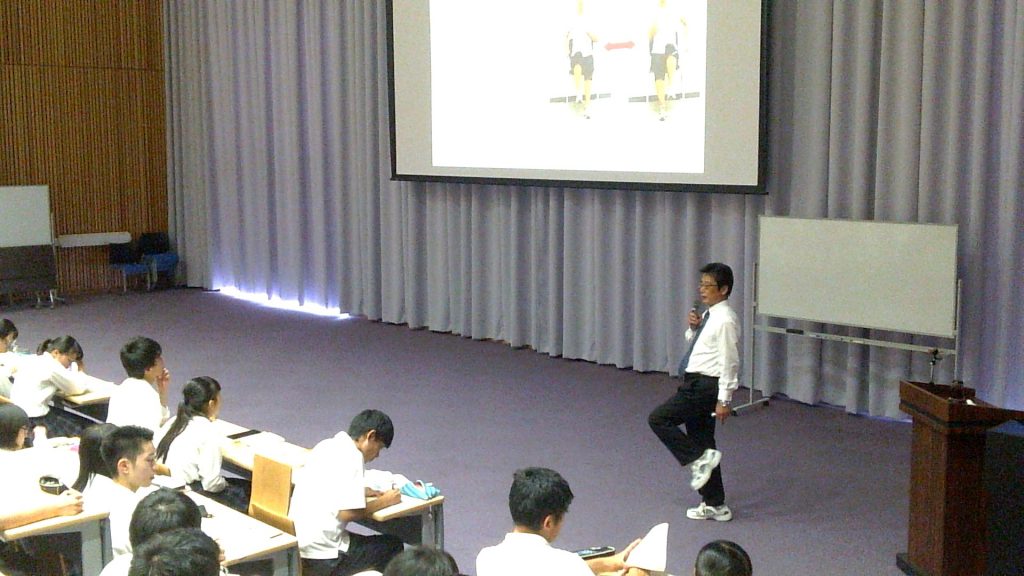

9月19日(火)4・5校時に本校大講義室において、SSH事業に係る新科目「SS健康科学」における、大学の先生による出張講義が行われました。今回は、県立保健医療大学の高橋俊章先生により、「運動と健康」の単元において、1年次生201名が講義を受けました。講義では「健康寿命の延伸」をテーマとし、健康寿命(健康上問題のない状態)の期間を延ばすために運動が重要な役割を担っていることや、加齢に伴う様々な疾患や症状に対しての予防運動などを学びました。また、講義の中では実際に行われているトレーニング運動などの実践も行いました。特に咀嚼機能のための口輪筋のトレーニングでは、少し恥ずかしがりながらも大きな声を出しながら取り組みました。最後に先生から、人生の最後の最後まで元気で自立した生活が送れるように、高齢者の皆さんを支えていきましょうとのお話があり、生徒たちには介護予防についてどのように関わるかを考えさせられる大変貴重な講義となりました。

生徒たちの感想から

日本が他国と比べて平均寿命と健康寿命の差が大きいことを知り興味が湧きました。この差が意味することは生活の質についてであり、幸福観や生きがいに強く関わることだとわかりました。また、「21世紀における国民健康づくり運動」の中の10年後に目指す姿のうち、子どもと大人が希望の持てる社会、健康格差の縮小については実現してほしいと思いました。さらに、高齢者に適当なトレーニングを実際に体験してみて、簡単な動きだけど継続すれば効果のあるものだと感じました。介護予防について興味が出てきたので個人的に調べたいと思いました。

これまで、少子高齢化と聞くと、高齢者が増えすぎて若い世代に負担がかかって大変というイメージがありました。解決するためには、子育てのサービスを充実させ、子どもを増やすべきだと考えていました。しかし、今日の講義を聞いて、高齢者の住みやすい世の中の大切さを感じました。特に心に残ったのは、現在、国がおこなっている地域包括ケアシステムです。確かに、都会の大きな病院や介護施設に行けば長生きはできます。でも、知らない人に囲まれて、ずっとベットで生活するのは精神的にストレスがかかると思います。なので、このシステムは、家族と一緒にいながら介護を受けられるのでいいと思いました。また、高齢者が住みやすい世の中をつくるには、高齢者自身も予防運動などを行い気をつけなければならないことを知りました。

9月7日(木)及び8日(金)に一泊二日で、県青年の家(天童市)において東桜キャンプを実施しました。

日本の大学へ留学している学生を多く招き、English campを行いました。

英語によりあいさつや指示、返答等を行ったり、昨年度取り組んだ未来創造プロジェクト(総合的な学習の時間の本校における名称)を英訳し、みんなの前で英語でプレゼンしたりしました。笑顔あふれる2日間のキャンプでした。

本校の教育目標の一つである「心身ともに健やかで、郷土愛と公共の精神に富む豊かな人間性を育む。」に基づいて、

9月7日(木)及び8日(金)の一泊二日、海浜自然の家(遊佐町)を拠点とし、中学1年東桜キャンプを実施しました。

日本海でカヌー体験を行いました。

また、海釣りやBBQを行うなど、やまがたの自然を舞台に、充実した体験活動を行えた二日間でした。