5月26日(金)午後、中学1年で未来創造プロジェクト(総合的な学習の時間の名称)を実施しました。

グループごとに、この1年間取り組むテーマを検討しました。

12日(金)、本校にて、未来創造プロジェクトの取組みの一つである、中学2年生を対象とした東北芸術工科大学の先生方による特別講座を実施しました。

講座の主な内容は、今後探究活動を進めていく上で必要な基礎力「インタビュー」について行い、2時間たっぷり学びました。

なお、中学1年生を対象とした東北芸術工科大学の先生方による講座は、6月上旬に実施する予定です。

4月21日(金)今年度も東京大学による「高校生のための金曜特別講座」が始まりました。

第1回目は、2015年にノーベル物理学賞を受賞され、東京大学特別栄誉教授、東京大学宇宙線研究所所長の梶田隆章先生による「ニュートリノの小さい質量の発見」でした。金曜講座初のノーベル賞を受賞された講師ということで、会場の東京大学は高校生でいっぱいのようでした。インターネット配信校も50校を超える参加のようでした。本校では、生徒102名、教員4名ほどが受講しました。

梶田先生の学生時代から、ニュートリノなどの素粒子の基礎知識を紹介され、そしてスーパーカミオカンデを用いた共同研究の内容など、盛りだくさんの講演となりました。物理学の奥深さだけでなく、良き師、良き仲間、よいプロジェクトに恵まれたことへの感謝についても強調されておりました。

以下に、参加生徒の感想を掲載します。

今回の講座を聞いて、調べることが楽しいということが心に残りました。自分が知りたいと思ったことを、調べては、また疑問を持って・・・を繰り返していることがすごいと思います。・・・(中略)・・・1人で学ぶには無理があるし、準備も仲間がいないとできません。自分の理論を確かめるために、コミュニケーション能力や学力が必要で、そのどちらも学ぶことができる今の環境を大切にして勉強に励みたいと思います。

私は宇宙の星の誕生や、極小の物体のことについてすごく興味があります。今日の話を聞いて、知っていた知識を深めたり、知らなかったことを知ることができて、とても楽しく充実した時間になりました。私は研究者の疑問に向かう姿勢がすごくかっこいいなと思いました。私は覚えることに時間を使い、少しの「どうしてなんだろう」という疑問も後回しにしています。これからもっと、知識が学力を身につけるため疑問の1つ1つを大切にしていきたいと思います。

東北大学が主催する「科学者の卵養成講座」の海外研修メンバーに選ばれた、高校3年叶内彩さんの研修報告会が4月11日に本校北アリーナで開催されました。

叶内さんは、3月19日~27日の日程でカリフォルニア州を訪れ、「科学者の卵養成講座」で研究した内容を英語で発表したり、現地の高校生と交流したり、グリフィス天文台やCalifornia Science Center を見学したりするなど、これまで学んできた英語を大いに活用しながら貴重な体験を数多くしてきました。今回の報告会では、そのときの様子をパワーポイントを用いて説明しました。

また、人見知りを克服したいという思いで「科学者の卵養成講座」にチャレンジした経緯や、1年間に亘り東北大学に通いながら研究に取り組み、学んだことなどについても在校生へ紹介しました。

※「科学者の卵養成講座」について(東北大学HPより)

飛翔型「科学者の卵養成講座」は、東北・北関東エリアを中心に全国から科学の大好きな高校生が集まり、大学レベルの講義や研究を肌で感じながら、科学に対する興味や知識を深めていくものです。この講座に参加することで、科学者に必要な探究心や思考力、物事の本質を見抜く力を身に付けることができます。

講座では、大学での先端研究についての講義や実験・体験、さらには留学生との交流を通じて、研究力・科学力・国際性を身につけ、将来世界で活躍できる科学者の卵を育成します。優秀者には大学での実習や海外研修の機会を提供し、創造的科学人材の育成を目指すことも特色のひとつです。高校の枠を越え、科学に意欲・関心のある高校生が東北大学に集い、さらにすぐれた成果に対して国際会議での発表や論文発表、各種科学研究賞へもチャレンジすることで、科学者の卵として大きく飛翔する機会を提供します。

<講座概要>

研究力と科学力を身につけるため、講義内容は理系全学部から!

グローバルな視点を開く科学講座などのミニ講義

自由に英語で発信する力を付ける英語交流サロン

そして選抜された受講生は、大学の研究室での集中講座で科学する力を鍛える

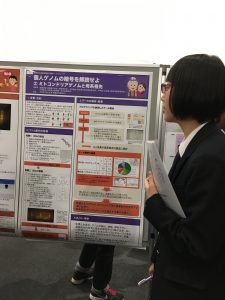

以下は、東北大学で開催された「科学者の卵養成講座」発表会の様子です(平成29年3月11日)

14日(金)4・5校時、中1・2年合同で未来創造プロジェクト(総合的な学習の時間の総称)に関するガイダンスを行いました。

ガイダンスでは、東北芸術工科大学の柚木教授をお招きし実施しました。

本日のガイダンスを受け、いよいよ1年間の探究型学習が展開されていきます。

なお、来年2月中旬には、昨年度同様、中高合同による未来創造プロジェクト発表会を開催する予定です。

ドイツ大使館職員による講演会について

東根市は2017年を国際交流元年と位置付け、将来的な国際姉妹都市提携に向けた具体的な取り組みや、2020東京オリンピック・パラリンピックにおけるホストタウン登録を目指しています。その「キックオフイベント」として、以下の通り、本校において、ドイツ大使館職員による講演会を開催いたします。

記

1 日 時:平成29年4月28日(金)13:30~14:30

2 場 所:本校大講義室

3 講 師:ドイツ大使館職員

4 参加者:高校1年次生全員及び高校2年次生の文系生徒 約320人

5 その他:東根市総務部総合政策課が窓口となっています。

東北大学「科学者の卵」養成講座アメリカ研修報告会ついて 290411科学者の卵報告会

東北大学で主催している「科学者の卵」養成講座に参加している、本校3年次生の叶内彩(かなうちあや)さんが、3月末に10日間アメリカカリフォルニア州リバーサイド市で研修を行ってきました。研修に選ばれた生徒は全国で15人、叶内さんは県内から唯一選ばれ、開校1年目の本校にとっては大きな快挙となりました。

研修内容について本校生徒への紹介と、叶内さんに続く下級生への研究意欲を高めるために以下の日程で、報告会を行います。

記

1 日 時:平成29年4月11日(火)13:10~13:20(10分間)

2 場 所:本校北アリーナ

3 内 容:リバーサイド市のステム高校にて、科学の授業を受けたり、研究についてのプレゼンテーションを行ったりして交流を深めた体験についての報告。

※叶内さんは東北大学「科学者の卵」養成講座において大学の先生や大学院生の指導を受けながら研究テーマとして「個人ゲノムの暗号を解読せよ」について1年間活動してきた。研究報告は3月に高校1・2年生の前で行っています。

4 対象者:全校生(中学・高校全員)

科学者の卵養成講座について(東北大学HPより)※添付ファイルに掲載

高校2年次生徒 遠藤瞳さん、叶内彩さんの2名は、今年1年間 東北大学の飛翔型「科学者の卵養成講座」に参加してきました。

そのまとめとしての成果発表会が3月11日(土)東北大学 青葉山キャンパス工学部 にて行われ、研究発展コースⅠに選抜された叶内彩さんが工学部の研究室で行った研究についてプレゼンテーションを行いました。

叶内さんは、「個人ゲノムの暗号を解読せよ」というテーマで他校の3名の高校生とともに、英語でプレゼン発表しました。話す英文の内容は、すべて自分で作成。しかも、初めての英語での発表ということで大変緊張していましたが、やりとげました。

次に、ポスターセッションです。叶内さんのように自己推薦の生徒が東北大学の研究室で行った研

究のほかに、東北大がサポートした高校での課題研究や特別招待による研究発表が行われました。どこのテーマでも、さかんに高校生が質問や議論をかわしていました。

遠藤さん、叶内さん2名ともに、「科学者の卵」 養成講座では、大学の先生方の講義(大学院のレベルの内容だそうです!)を受講しレポートを書いたり、東北大学の留学生の方との英語で交流したりなど高校では体験できない高いレベルの活動に積極的にチャレンジし、頑張って1年間やり遂げました。

ぜひこの経験をもとに、科学者としての力をさらに伸ばしていってほしいと思います!

最後になりますが、叶内彩さんは、「科学者の卵養成講座」の海外研修派遣にも選抜されました!

3月末にはアメリカのカルフォルニア州へ行き、現地の高校生に今回の研究内容を英語でプレゼンしたり、グリフィス天文台など世界レベルの施設を見学してくるようです。よい研修になるよう期待しています。

<叶内彩さんより>

1週間の海外研修でより多くのことが吸収できるように、積極的に頑張ってきます!

つくばサイエンスツアー2日目です。2つのコースに分かれて、それぞれ2つの施設を訪問しました。

まずは「高エネルギー加速研究機構KEK」です。東京ディズニーリゾートとほぼ同じ広大な敷地に、加速器が設置されています。加速器というものがどのようなもので、どのようなことが研究されているのか説明をいただきました。実際に「フォトンファクトリー」と「Bファクトリー実験施設」にバスで移動して見学し、スケールの大きさを体感しました。

生徒の感想を紹介します。「KEKの見学を通して、今勉強している物理を突き詰めて研究をしている人たちがいることに感動しました。今回の見学でさらに物理や化学に興味がわきました。電子を周回させたり、300kmも離れた所から打ち込む技術などノーベル賞にもかかわっていると聞き驚きました。」

次に、理化学研究所バイオリソースセンターを訪ねました。

現在は稼働していない「P4実験室」を見学し、隔離状態での実験を疑似体験しました。また、「細胞ラウンジ」では、液体窒素により細胞を保存している様子や、バイオ研究の最先端のお話を伺いました。

生徒の感想を紹介します。「バイオリソースセンターは、実験施設もあるけれど、一番はバイオリソースを収集・保存・提供を行い、研究を支えているということを知り、その役割に感動しました。また、細胞の説明をうけてIPS細胞とES細胞は同じ万能細胞でも作り方と使いやすさが全然違うと聞いて驚きました。」

NTTアクセスサービスシステム研究所 筑波研究開発センタです。

「アクセス」とはお客さんから電話局へつなぐこと、など日ごろ利用している通信技術について分かりやすくご説明いただきました。また、曲げても大丈夫な光ファイバーの構造や、インフラストラクチャ技術の展示などを見せていただきました。

生徒の感想を紹介します。「電話がつながるためには様々な機械をいくつも経由していくこと、マンホールの中にケーブルのつなぎ目の部分があることなど、今まで知らなかった通信やインフラ技術について知ることができました。また、光ファイバー中で全反射している様子を見て、波など今物理で勉強していることが、社会をよくすることにつながるという実感がわきました。」

物質材料研究所です。NIMS作成の動画を見て、周期表を用いた物質の性質についてのお話を聞きました。その後4つの研究を見学させていただき、それぞれで研究者の方から説明をいただきました。特に、材料に長時間負荷をかけて試験するクリープ試験機が多く並ぶ様子などは圧巻でした。

生徒の感想を紹介します。「学校の授業で学んだ内容や私たちのくらしの中の身近なものを通して説明してくださり、わかりやすく楽しかったです。40年以上負荷をかけても壊れない材料があること、また学校の体験型実習講座で山形大学の先生から聞いたことと関係のある有機薄膜太陽光発電の話が改めて聞けたことに驚きました。」

12月25日(日)~26日(月)にかけて本校初めての「つくばサイエンスツアー」を実施しました。

参加生徒は、2年次理系希望者38名です。1日目は「筑波宇宙センター(JAXA)」の見学ツアーに始まり、「産業技術総合研究所地質標本館」の見学でした。2日目は、コースに分かれて、「NTTアクセスサービスシステム研究所~物質・材料研究機構」「高エネルギー加速器研究機構~理化学研究所バイオリソースセンター」を見学しました。

1日目の生徒の感想を紹介します。

JAXA「日本の宇宙開発の中心であるJAXAを訪れてみて、宇宙飛行士についてやそれを支える人たちについて知ることができました。無重力空間では、骨や筋肉が使われないため骨粗しょう症のような状態になってしまうこと、またそれを防ぐため、宇宙飛行士の健康のための研究がおこなわれていることを知りました。また、無重力下ではきれいなたんぱく質の結晶が作れることを利用して新薬の研究を行っているなど、自分たちの生活に役に立つ研究を行っていることをしり興味を持ちました。」

地質標本館「化石や鉱物は、あまり詳しくはありませんでしたが、細かく再現された地層の模型や動く模型、そしてたくさんの資料や標本があり、楽しく多くのことを学びました。今まで自分があまり知らなかった世界なので、今回を機会に地質学にも視野を広げてみたいと思いました。」