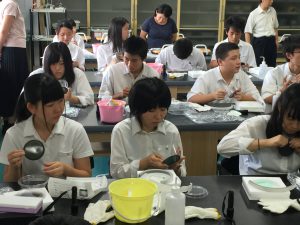

9月16日、今年度の第2回体験型実習講座が、本校物理・地学実験室にて実施されました。今回の講座は、あの113番新元素「ニホニウム」の合成および命名に携われました山形大学理学部物理学科教授の門叶冬樹先生から、「放射線の基礎知識」というテーマで実施していただきました。対象生徒は2年次理系生徒38名です。

はじめに、放射線についての基礎知識を講義いただきました。

その後すぐに実際の測定器「はかるくん」を用いて、校舎内外の放射線(γ線)測定をしました。生徒たちは、各々散って、真剣に測定していました。

測定後、持ち帰ったデータとしては、0.040μSv/h前後の値が多く、予想よりも低い値で安定しているとのことでした。生徒の測定結果は、重要な資料になるということで、後日門叶先生に郵送することになりました。

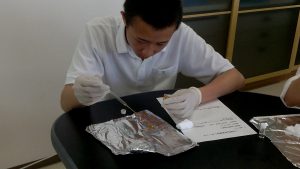

さて、次は簡易霧箱を製作し、実際にα線の飛跡を観察します。

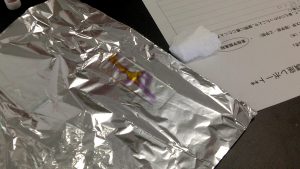

自分だけの霧箱ということで、周りを気にしながら、恐る恐る丁寧に作成していきます。スポンジにエタノールをしみ込ませ、底面をドライアイスで冷やし、線源をセットします。LEDで照らすと、放射状に飛び出してくるα線の飛跡が、飛行機雲のように白い線となって観察されました。「見ていて飽きない」という生徒の言葉通り、しばらくじっと観察しています。α線という放射線に癒される時間がしばらく続きました。

最後に、今年になって命名権を日本が得た新元素113番「ニホニウム」の合成および命名会議の様子など、貴重なお話も伺うことができました。

<主な生徒の感想>

・これまでの日常生活で、放射線を測定すること、観察することがなく、初めての体験でした。測定してみて、「マントル」以外は、あまり違いはありませんでしたが、どんな所に放射線が多いのか気になりました。これから生きていく中で、放射線を利用していくので、放射線という分野に目を向けて生活したいと思います。(女子)

・放射線をずっと怖いと思っていたけれど、今日の講義を聞いて人間の役にも立っている ことが分かりました。自分の目で放射線の飛跡が見えたことに感動しました。不規則に放射状に飛び出してくるから放射線ということを納得しました。(男子)

門叶先生、本日は本当に ありがとうございました。

2025-02-07T11:23:11+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

未来創造プロジェクト(総合的な学習の時間の名称)では、各グループの課題が決定し、それぞれの課題解決に向けた情報収集の場面へと進みました。7月22日(金)午後は、校内の学習メディアセンターや理科室などでの学習活動のみならず、県立博物館など東根市内外の様々な施設訪問などを自ら計画し、半日、校内や校外でグループごと学習を展開しました。

2025-02-10T12:07:59+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

7月19日(火)中国のハルビンの松雷中学生約40名が本校に来校し、交流会を行いました。

県立東桜学館中学校の教育目標の一つである「地域社会及び国際社会の発展に貢献しようとする高い志を育てる」をもとに、様々な体験活動へ挑戦しています。今後の主な海外との交流は、中学2年生では本校でのALL ENGLISH キャンプで多国籍の留学生との交流、中学3年生では海外研修旅行「香港・マカオ」を予定しています。

2025-02-10T12:08:21+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校

6月22日に、今年度は初めての体験型実習講座が、本校化学室にて実施されました。

今回は山形大学理工学研究科の東原知哉先生から、「ソーラー発電~発電するプラスチック~」というテーマで実施していただきました。対象生徒は2年次理系生徒33名です。

初めに、東原先生の自己紹介、山形大学の紹介を頂きました。そして、有機ELディスプレイ、有機太陽電池など、有機エレクトロニクス技術の例について教えていただきました。そして、高分子化学についての概論を学び、一般的には電気を通さない高分子ですが、ポリアセチレンのように導電性をもつ高分子もあること、この導電性高分子が軽量で成形が容易なことからコンデンサや電池に応用されることを教えていただきました。

次に、発砲スチロールをトルエン溶媒で溶解させる実験です。あっというまに発砲スチロールが溶け、びっくり!

今回の溶媒はトルエンでしたが、柑橘類の皮に含まれる成分のリモネンでも溶かせるようです。高分子化合物も、似た構造をもつ物質に溶けるのだということを理解しました。

次に、有機薄膜太陽電池のp型材料となるポリチオフェンの薄膜をつくりました。導電性高分子のポリチオフェンのトルエン溶液をスライドガラスにたらし、トルエンが揮発するとポリチオフェンの薄膜になります。生徒たちは溶液を薄く延ばしたり、手のひらで温めたりして早くトルエンを揮発させようとしていました。すると、ポリチオフェン溶液のときはオレンジ色でしたが、紫色に変化しました。薄膜になることで、光の吸収波長が変わり、見える色が紫色になるという原理もききました。

まとめに、有機薄膜太陽電池についての講義を頂きました。本来はp型材料とn型材料を混ぜて塗布し薄膜を作るが、その膜の作り方でエネルギー変換効率が違い、現在は界面活性剤を用いて膜を作るなど研究され、少しずつ変換効率が上がっていることを教えていただきました。

<主な生徒の感想>

・高分子化合物はよく耳にするけれど、どういったものか知りませんでした。でも、多くは熱や圧力を加えることで変形できて、プラスチックや樹脂に含まれているということがわかりました。実験では、ポリチオフェンが溶液のときと薄膜になったときとで、光の吸収波長が変わって色が変わって見えるということにもとても驚きました。(女子)

・太陽電池というのは知っていたが、有機薄膜太陽電池というのは初めて聞きました。わずか100nmという厚さで発電でき、今までのシリコンを用いた太陽電池とは違って、窓やポスターなどに貼って発電できるという、その技術はとても画期的で魅力的だとおもいました。(男子)

東原先生、本日は本当にありがとうございました。

2025-02-07T11:24:23+09:00 山形県立 東桜学館 中学校・高等学校