2023年12月23日(土)、宮城教育大学において開催された2023年度ユネスコスクール北海道・東北ブロック大会に発表者として本校高校2年次生3名と、見学者として高校1年次生3名と中学3年生1名の計7名が参加しました。ユネスコスクールに加盟する北は北海道から南は福島までの小学校、中学校、高校の各校代表生徒が集い、日頃の探究型学習・課題研究の成果発表をプレゼンテーション形式で行いました。本校からは「旅行者にも働く人にも愛される観光地を目指して~COMTOLプロジェクトin蔵王~」というタイトルで高校2年次3名の生徒が、観光を核とした街づくりをテーマに研究発表をしました。3人の発表の中では前のグループの発表を聞いて話が繋がるように直前に原稿を少しアレンジしたり、参加者に質問をして注意を引き付けたりして、工夫されたプレゼンテーションで会場を盛り上げました。普段あまり聞く機会のない小学生や中学生によるレベルの高い研究発表にも触れ、研究の新しい視点も得たようです。また、見学にきた高校1年次生や中学3年生にとっては、今後の探究活動や生徒会活動でも生かせるアイディアを得たようでした。

アーカイブ: SSH関連

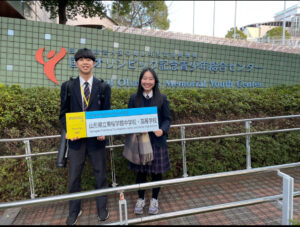

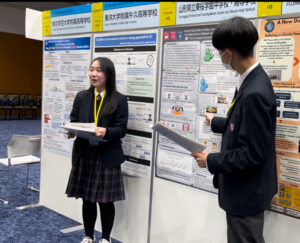

令和5年12月17日(日)に東京都国立オリンピック記念青少年総合センターにおいて、2023年度全国高校生フォーラムが文部科学省・国立大学法人筑波大学の共催で開催されました。日頃の学習や課題研究の成果を発表し、意見交換することで、グローバルな社会課題に対する見識を深める場として設けられているこのフォーラムでは、ポスター発表、質疑等すべてが英語で行われます。今年度本校からは初めて2名の高校2年次生が参加し、Junior High School Ethics Classes Using Contxt Shifting – An Approach to Enhance Intercultural Understanding – というタイトルで、異文化感受性を発達させるための中学校道徳の授業についての研究発表を行いました。残念ながら入賞はなりませんでしたが、全国から100校以上の高校が参加する中、堂々とポスター発表をし、英語での審査員からの質問にも臨機応変に対応していました。今回参加した2名の生徒は研究内容を深化させることに加え、限られた時間の中で効果的に英語で伝える方法も学んだようです。また、全国の優秀な研究に触れ、さらに今後の活動への意欲が高まったようでした。

12月24日、25日に東京大学とオンラインのハイブリッドで開催されたPDA高校生即興型英語ディベート全国大会に本校ESS部が2年連続で出場し、予選順位3位(全76校中)で準々決勝に進みました。この大会は、論題が発表されてから15分で準備(ネットの使用は不可)して行う即興型の大会で、帰国子女が非常に多いメンバー構成になっています。そのような中でも、本校の3名は効果的な論理構成と戦術で予選全勝で決勝トーナメントに進み、ベスト8となりました。個人賞では2年次のESS部長である古沢拓眞君がベスト・ディベーター賞を獲得することができ、昨年に続いて全国大会でチームと個人の両方で入賞を果たしました。

12月16, 17日,栃木県の作新学院大学を会場に3年ぶりに対面で開催された 第18回全国高校生英語ディベート大会 in 栃木に本校ESS部が出場してきました。予選順位24位になりました。論題はResolved: That the Japanese government should legalize gestational surrogacy. (日本政府は、代理出産を合法化すべきである。是か非か。)で,全国から64校が県大会などの予選を通過して参加しています。山形県第一代表として、東北勢として健闘はしましたが、選手にとって遺恨を残す結果となり、次週行われる即興型の全国大会でさらに上を目指そうと決意を新たにしました。

全国大会予選順位はこちらから

http://henda.global/bc_rma/wp-content/uploads/2023/05/d01f271c39a8dfdf2ca6f91aec71e0bc.pdf

令和5年12月15日に、本校大講義室で、高校1年次が学校設定科目「SS健康科学」の時間、講義 QOLの向上を目指す「食育」を受講しました。

講師は、山形大学副学長 大森 桂教授です。

食育について、その歴史や経過、意義、国内や海外の取り組みついて、生徒と対話形式を取られながら、丁寧にわかりやすく教えていただきました。生徒たちは自分自身のの健康の維持・向上について考える、有意義な時間となりました。また、生徒の質問にも、お応えいただきました。ありがとうございます。

[生徒の感想]

〇カナダの怪我の話が印象的だった。一見ただの怪我に見えても、家庭環境や地域の課題など様々な要因があった。自分で健康維持を気を付けることも勿論だが、劣悪な社会的環境を改善することも必要だと分かった。

〇食物新奇性恐怖や、食物嫌悪学習など、何もしないと乳幼児の今後の食生活に影響を与えることを知りました。

〇アメリカのEdible schoolyardがの食育教育が印象でした。学校の菜園で作物を栽培し、収穫した作物を綺麗なキッチンで調理する体験は、様々な教育的効果をもたらし、人生を豊かにしてくれると思いました。

〇食の選択肢が豊富でも、その選択肢を持つ私たちに、選べるだけの知識、つまりフードリテラシーがなければ、貧しい食生活になってしまうことが分かった。自分の選択・行動が、自分だけでなく社会や環境、次世代に影響していく。

〇ジャック・ピュイゼ先生のフランスにおける味覚教育の、「味わうことは、誰にも代われない」の言葉が印象的でした。自分の感覚に向き合い表現するという考えが、非常に興味深かったです。

〇骨密度を高めるために、食事でカルシウムやビタミンDをしっかり摂り、適度な日光を浴び、運動をして骨に負荷をかけ、将来に備えたいです。

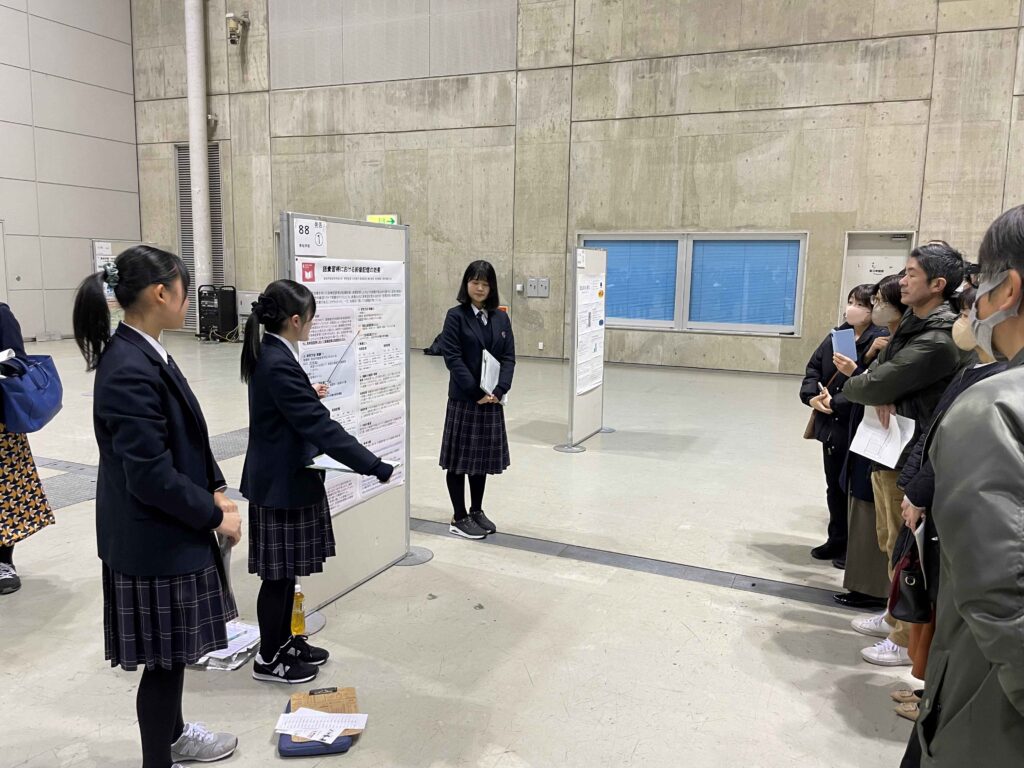

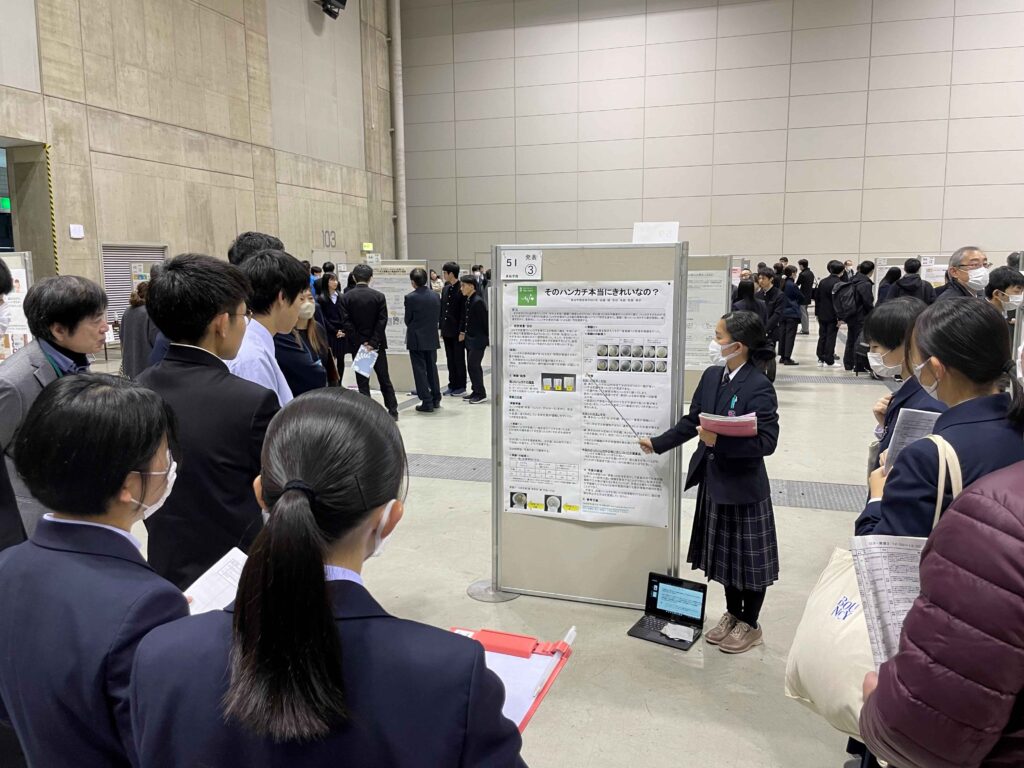

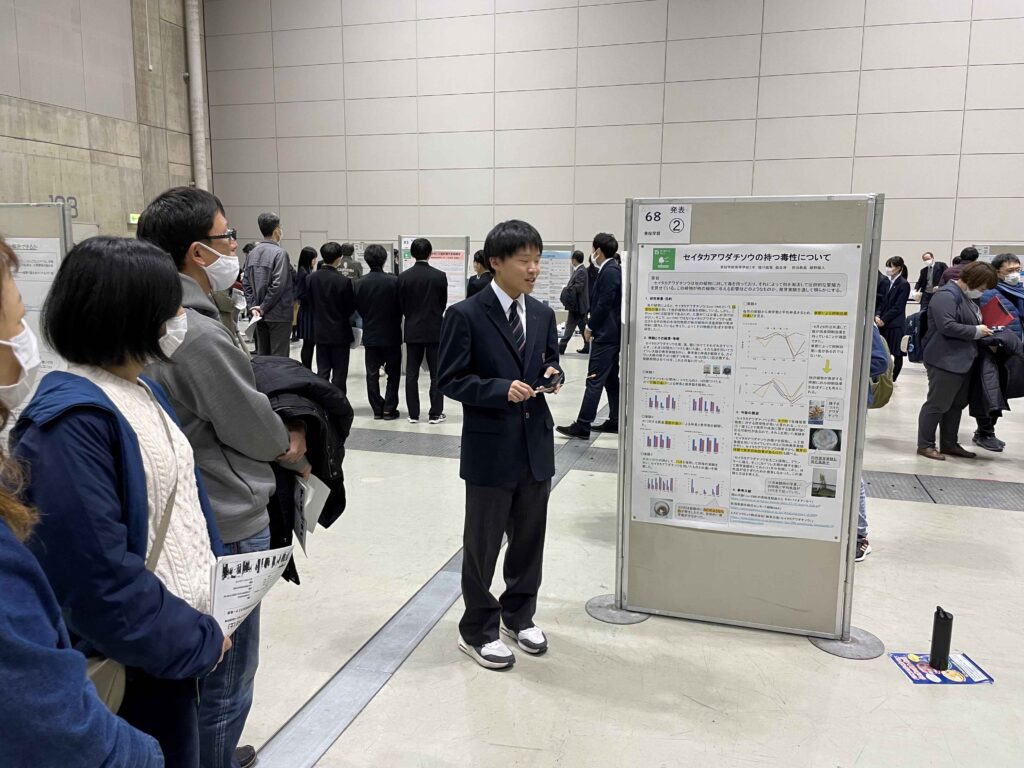

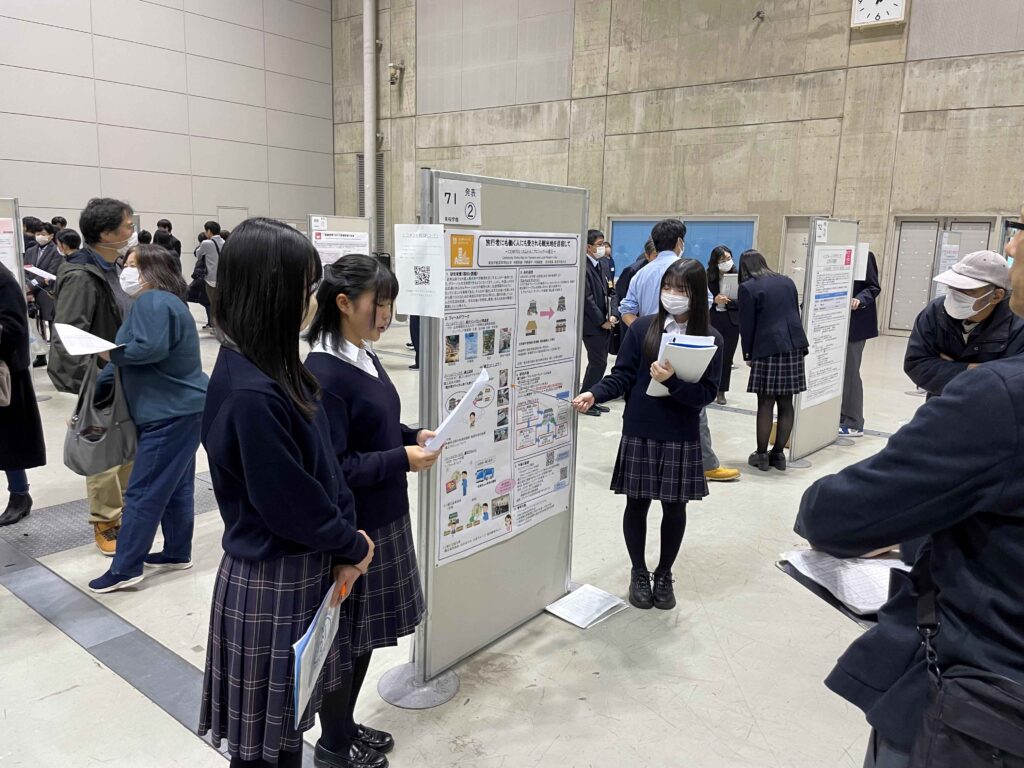

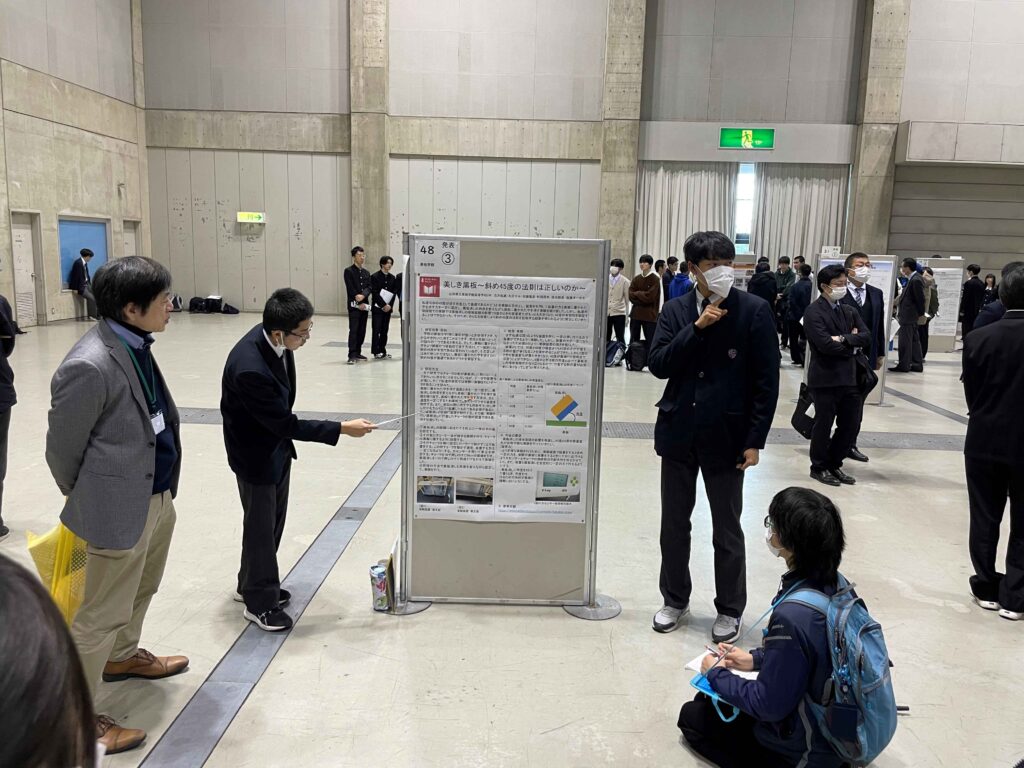

令和5年12月16日(土)に山形国際交流プラザ山形ビッグウイングにて、令和5年度山形県探究型学習課題研究発表会が山形県教育委員会と山形県高等学校文化連盟科学専門部の主催で開催されました。

本校からは科学専門部の部に1テーマ、一般の部に2年次のSS総合探究Ⅱの中間発表会を経て選ばれた7つの代表グループが参加して発表を行ってきました。当日は、それぞれのグループが熱の入った発表を行い、多くの観衆を集めていました。

その中で、科学専門部の1つのグループが県2位に相当する優秀賞を、一般の部の1つのグループが県2位に相当する山形大学小白川キャンパス長賞(文系部門)を受賞することができました。また、一般の部の物理・化学部門と生物・地学部門の2つのグループが優良賞を受賞することもできました。

これを弾みにして、東桜学館高校全体として成果発表会やその後の各種発表会に向けてさらに努力を続け、より良い研究発表になるように期待しています。

〇優秀賞 科学専門部の部 「身近な熱を直接電気に。 ~夢の発電の実現を目指して~」

〇山形大学小白川キャンパス長賞 文系部門 (社会科学・人文科学・国際部門) 一般の部 「語彙習得における画像記憶の効果」

〇優良賞(物理・化学部門) 一般の部 「ダイコンの皮からCNFを取り出し、ポリ袋の代替品を作成する」

〇優良賞(生物・地学部門) 一般の部 「そのハンカチ、本当にきれいなの?」

科学専門部の部 「身近な熱を直接電気に。 ~夢の発電の実現を目指して~」

一般の部 社会人文部門 「語彙習得における画像記憶の効果」

一般の部 物理・化学部門 「ダイコンの皮からCNFを取り出し、ポリ袋の代替品を作成する」

一般の部 生物・地学部門 「そのハンカチ、本当にきれいなの?」

一般の部 生物・地学部門 「セイタカアワダチソウの持つ毒性について」

一般の部 地域課題部門 「旅行者にも働く人にも愛される観光地を目指して

〜COMTOLプロジェクトin蔵王〜」

一般の部 地域課題部門 「パッケージの工夫による売上の増加」

一般の部 物理・化学部門 「美しき黒板ー斜め45度の法則は正しいのかー」

中高生を対象とした国内最大級の料理コンテストに、1年次の家庭科の授業で取り組みました。

14,204件の応募作品の中から、太田悠乃さんが特別賞「J-オイルミルズ賞」を受賞しました。

料理のタイトルは「全国大会を目指す弟たちに!トマトたっぷり米粉のラザニア」です。

第11回料理選手権のテーマは「想いを伝える、しあわせごはん」です。お祖父さんの作ったトマトで、栄養バランスを考えた温かいラザニアを考案しました。米粉のアミノ酸や、トマトのビタミンに着目しています。頑張る弟さんたちを応援する、おいしい料理です。

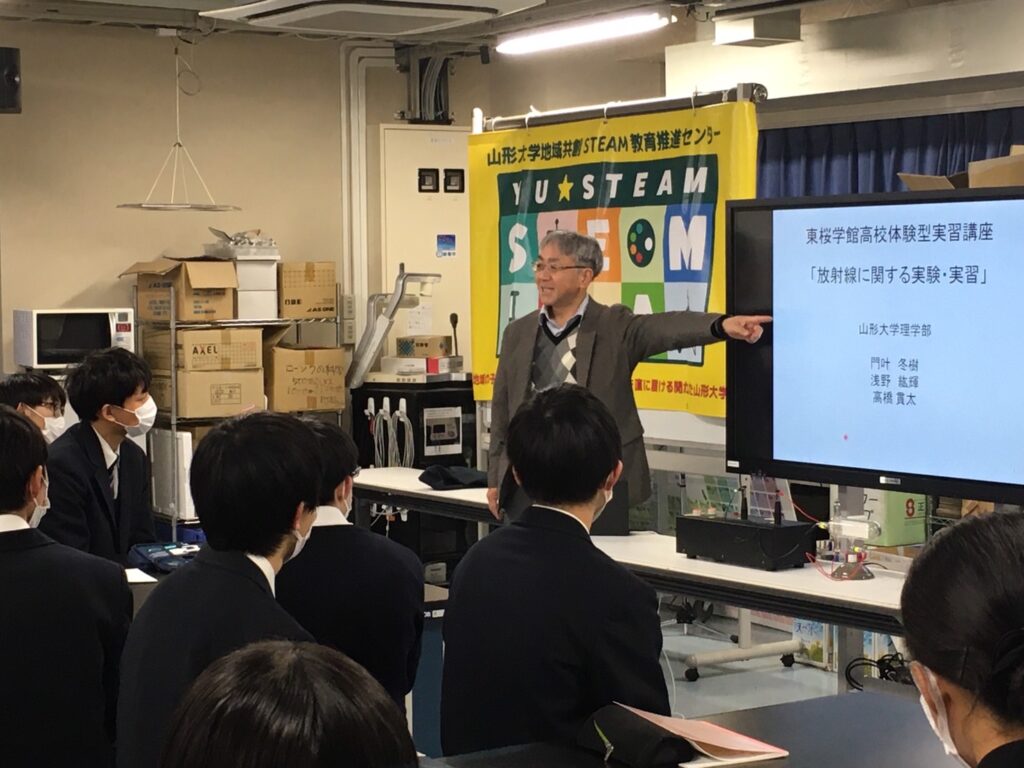

12月6日(水)に高校2年次理系クラスを対象に、山形大学理学部にて体験型実習講座を行いました。専門の先生方から専門的な実験等の指導をしていただき、普段の授業とは違った環境と内容に、興味を持ちながら探究心を培いました。

【物理コース】

山形大学理学部 門叶冬樹教授より「放射線に関する実験・実習」を指導していただきました。放射線の実習では、講義を受け、物質の違いによる放射線の透過率の測定、線源からの距離による放射線の強度測定、山形大学内の放射線強度の測定を行いました。また、霧箱を使用し、放射線の軌跡を見る実験、放射線の遮蔽に関する実験を行いました。いずれの内容も高校の授業ではまだ学習していない内容でしたが、丁寧に興味深く指導していただきました。

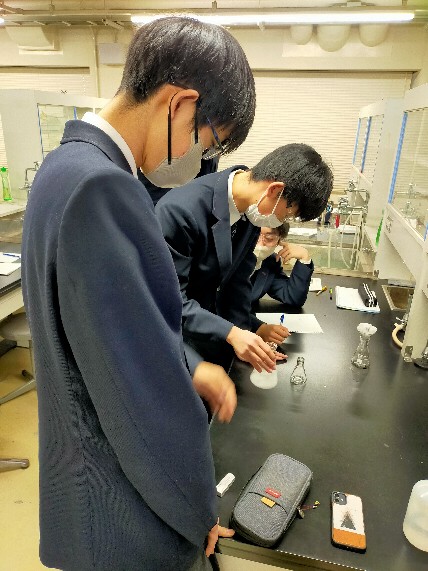

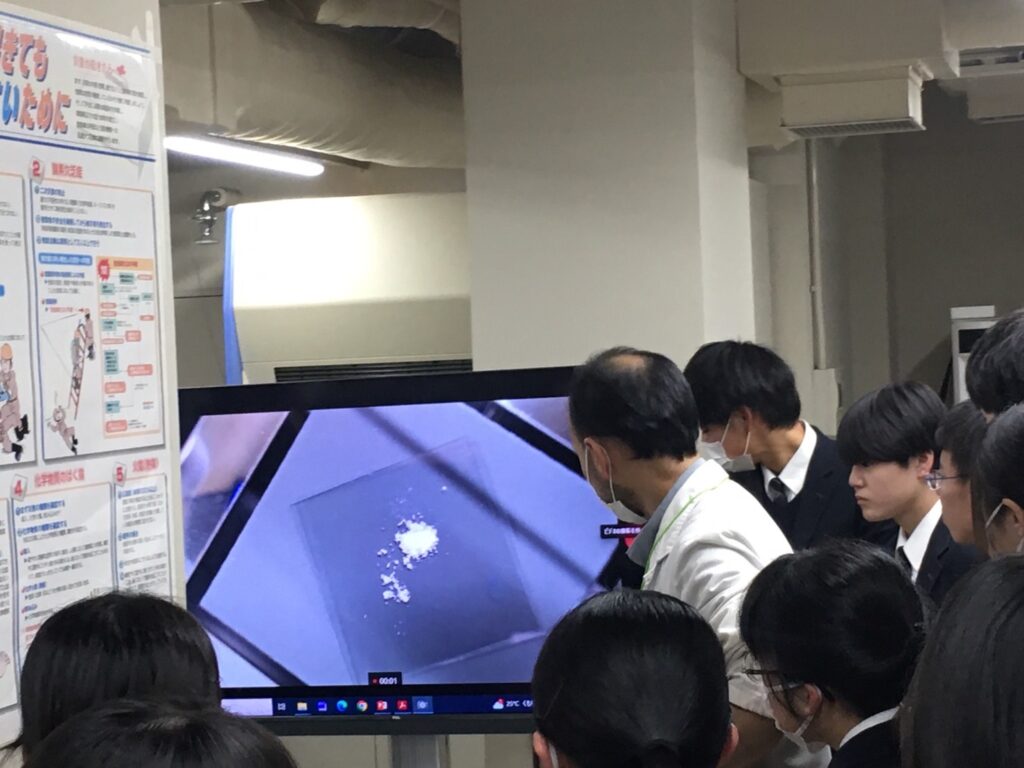

【化学コース】

山形大学理学部 近藤慎一教授より、「有機合成分野に関する実験・実習」と題して指導していただきました。午前はアニリンと無水酢酸よりアセトアニリドを合成し、精製する過程を行いました。収量の計算、反応・精製の過程は現在学習中の授業にも関連した内容で興味深く、またアセトアニリドの再結晶の様子は大変美しく生徒たちは見惚れていました。午後は、各班で合成した生成物を用いて融点測定を行って純度を検討しました。そしてTAの方の指導を仰ぎながら、高校の施設にはないNMR(核磁気共鳴装置)を用いた測定も行い、化学シフトを読み取り生成物の同定まで行いました。

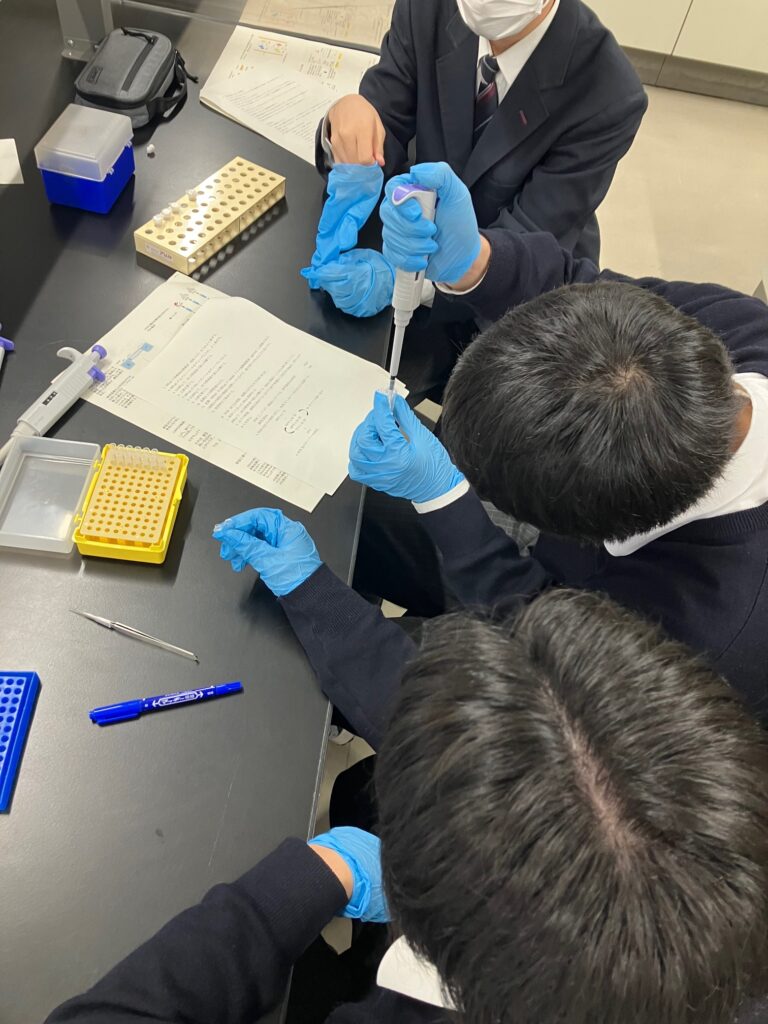

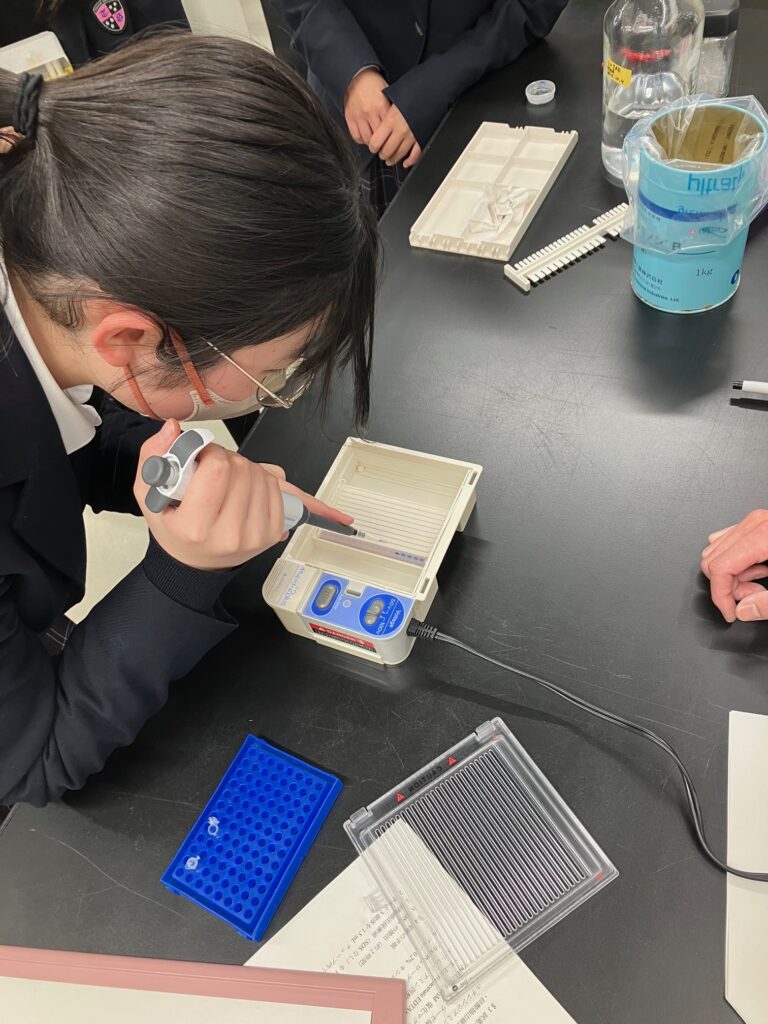

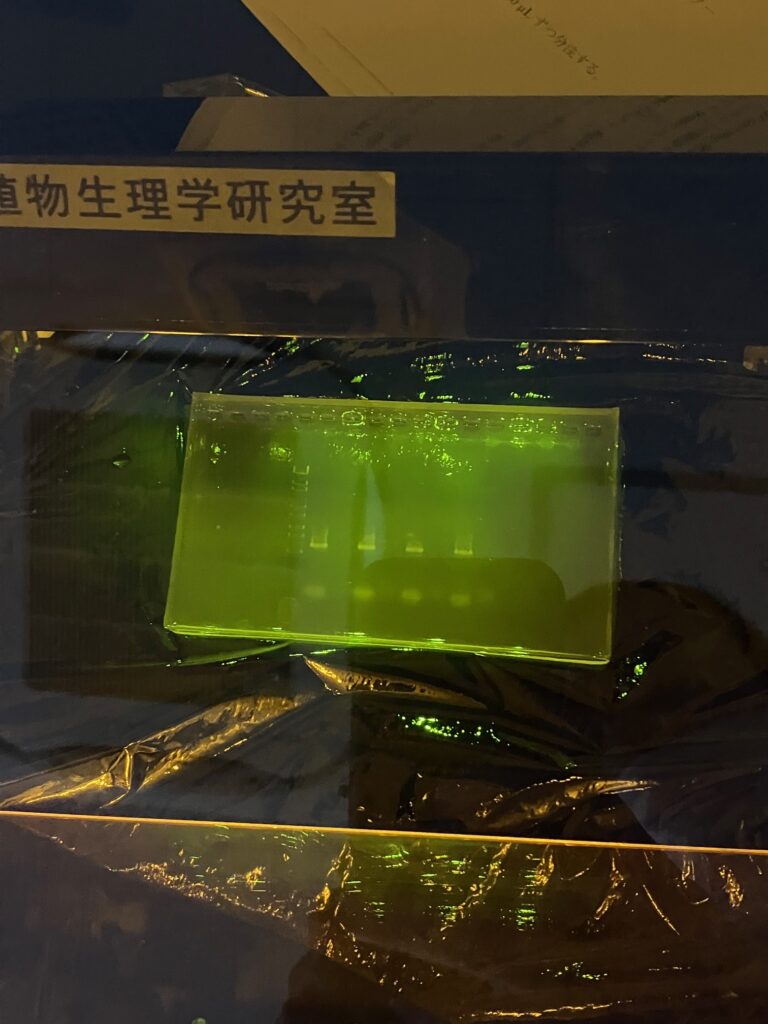

【生物コース】

山形大学理学部 宮沢豊教授より、「DNA抽出とPCR法に関する実験・実習」と題して指導していただきました。シロイヌナズナよりDNAを抽出し、PCR法によって遺伝子の一部を増幅する実験を行いました。最後に電気泳動の装置を用いて、遺伝子が増幅できているか確認を行いました。全部の班が増幅に成功したことを確認できました。

2月7日(水)9:30~15:15 本校の未来創造プロジェクト成果発表会を行います。

見学を希望する場合には、詳細について以下の要項をご覧いただきお申込み下さい。

保護者向けの参観のご案内は後程生徒を通じて連絡いたします。

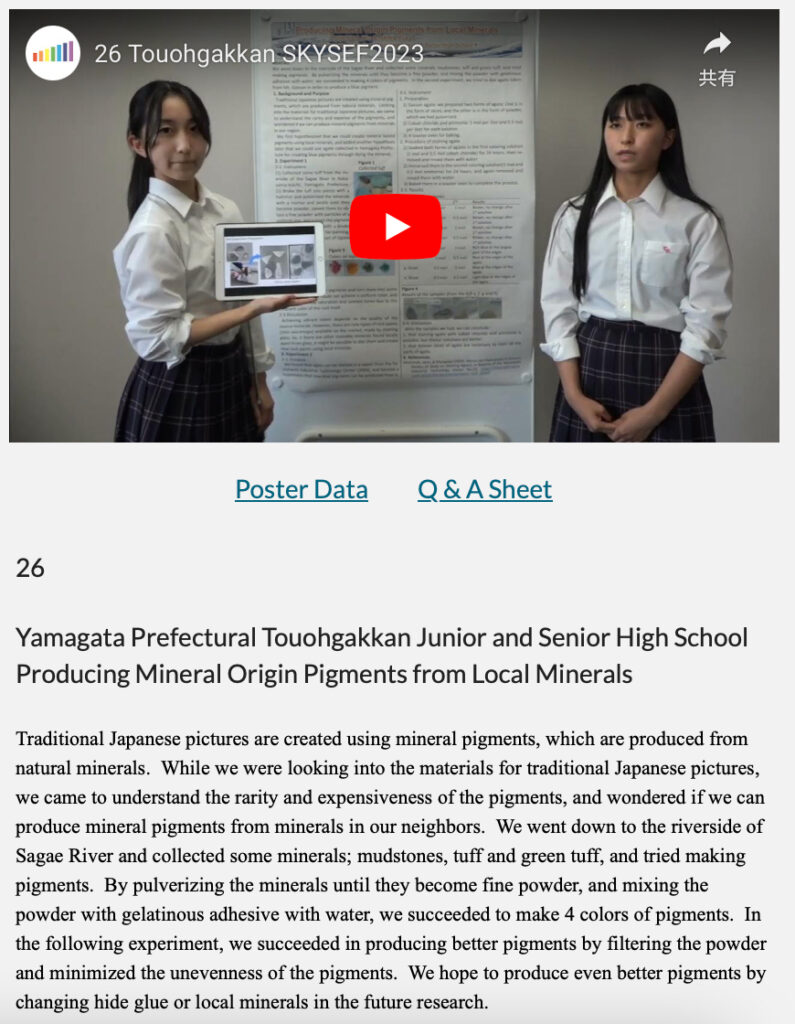

「21 世紀の中高生による国際科学技術フォーラムSKYSEF2023)」は今年久しぶりに対面での開催を8月下旬に予定していましたが,台風の影響で延期され,先日事前提出していたポスター発表の動画を元に受賞者が決定しました。SKYSEF2023は静岡北高校が主催し,イタリア,台湾,タイを含む17校が参加する国際フォーラムで,発表や質疑などは全て英語です。口頭発表は日程がずれたために本校からは不参加となってしまいましたが,ポスター発表で参加した1年生の縄優颯さんと土田美桜さんが,月山の瑪瑙を着色し,新しい岩絵具を製作する研究で,58本の中で2位に相当するExcellence Awardを受賞しました。

SKEYSEF2023受賞結果ホームページ:https://sites.google.com/view/skysef2023/award